中美日创新国际化模式及增长效应比较

吕 瑶, 时 光

(1. 沈阳大学 应用技术学院, 辽宁 沈阳 110044;2. 中共法库县委党校 教务科, 辽宁 法库 110400)

一、文献回顾

创新国际化的研究离不开创新理论。熊彼特提出,创新就是要“建立一种新的生产函数”,是经济发展的一种“内在的因素”[1]。20世纪80年代,弗里曼提出国家创新系统理论,广义上包括国民经济中所涉及的引入和扩散新产品、新过程和新系统的所有机构;狭义上主要指与创新活动直接相关的机构[2]。Minin等分析了中国企业在欧洲的R&D投资,指出发达经济体与新兴经济体跨国公司R&D国际化进程的差异[3]。Santos阐述了国家创新体系受区域因素影响,证明发达国家的技术创新对经济增长的促进作用比发展中国家甚至是发展中国家的发达地区要显著[4]。Anthony发现,在创新的后期阶段,学习溢出效应会正向增加企业的创新产出,特别是对于高吸收能力的公司效应更加明显[5]。

童书兴分析了国际技术流动的不平衡发展趋势,指出工业发达国家技术流动的不平衡易导致贸易保护主义倾向,技术流入增长缓慢对发展中国家的经济增长尤其不利[6]。姜照华以生产函数为基础,建立知识进步、制度创新等因素与经济增长的模型,对美国1991—2000年的经济增长因素进行分析[7]。李军军等构建国家创新竞争力与经济增长模型,认为部分发达国家已经进入创新驱动阶段,新兴国家基本处于要素驱动或投资驱动阶段[8]。刘新竹通过企业层面、产业层面、区域层面和国家层面构建了转变经济发展方式下的技术创新体系,提出了该创新体系的发展策略[9]。孙玉涛等探讨了G7国家本土研发努力和国际技术流动的组合模式及其对国家创新和经济发展的作用,得出中国技术创新体系趋于国际化发展适合选择的路径[10]。刘耀彬等采用面板门槛回归模型,检验R&D投入与经济增长的关系,认为R&D投入对经济增长的贡献存在依赖条件[11]。

综上所述, 对创新理论及经济增长的研究大部分文献集中在创新对经济增长的驱动及跨国公司技术转让方面。 本文将创新国际化与经济增长相联系, 同时将中国与美国、日本创新国际化发展模式进行比较, 引入研发投入、国际技术流动和创新能力变量, 建立创新国际化与经济增长的关系模型。

二、理论构架与指标说明

1. 理论构架

研发投入是提升一国创新能力的重要因素,研发投入和创新能力极大地推动了经济增长。随着国家间经贸往来愈加频繁,在促进创新和经济增长的过程中离不开国际技术流动的影响,而研发投入和国际技术流动之间也存在极为密切的关系,二者相互推动,相互影响。根据已有研究[10],在只考虑研发投入的传统生产函数模型中,加入国际技术流动指标,更符合国际化发展趋势,从多角度、新视角分析一国的经济增长,将衡量国家创新国际化指标确定为研发投入、国际技术流动和创新能力,研究三者与经济增长之间互动关系。基本研究构架是:一国的研发投入与创新能力密切相关,国际技术流动与研发投入和创新能力相互影响,它们与经济增长之间存在相互推进、互动发展的紧密关系。

2. 指标说明

(1) 研发强度(RD)。研发强度采用研发支出占国内生产总值的比重来衡量,体现一国创新投入和研发水平。研发支出是指系统性创新工作的经常支出和资本支出,包括基本研究、应用研究和实验开发。参考已有研究[10],以2%为标准,RD大于2%归于内部驱动型,RD小于2%归于外部驱动型。

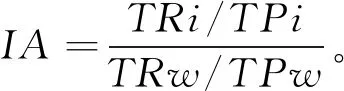

(2) 国际技术流动(IA)。以国际技术贸易作为国际技术流动的指标。国际技术贸易包括技术流入和技术流出,用世界银行数据库知识产权使用费的支付与收入数据分别表示技术流入和技术流出。知识产权使用费来源于版税与许可费,是指居民和非居民之间为在授权的情况下使用无形、不可再生的非金融资产和专有权利,以许可的形式使用原创产品的复制真品而进行的付款和收款。考虑到国际技术流动的方向性,在已有研究的基础上,采用显示性比较优势指数(RCA)测算国际技术比较优势指数,衡量一国产品或产业的国际竞争力[12]。公式表示为:

(1)

式中:TRi表示国家i的国际技术收入;TPi表示国家i的国际技术支出;TRw表示全世界的国际技术收入;TPw表示全世界的国际技术支出。当IA>1时表明该国国际技术收入占技术支出的比重大于全世界平均水平,具有比较优势;当IA=1时表示中性,即没有相对优势或劣势;当IA<1时表示该国的技术在国际市场上竞争力较弱,不具有比较优势。研发投入与国际技术流动组合模式体现了一国创新国际化发展趋势。

(3) 创新能力(TP)。 根据数据可得性, 采用居民专利申请量指标衡量创新能力。 专利申请是指在世界范围内通过《专利合作条约》程序或向国家专利部门提交的专利申请, 目的是拥有专有权。

三、创新国际化模式分析

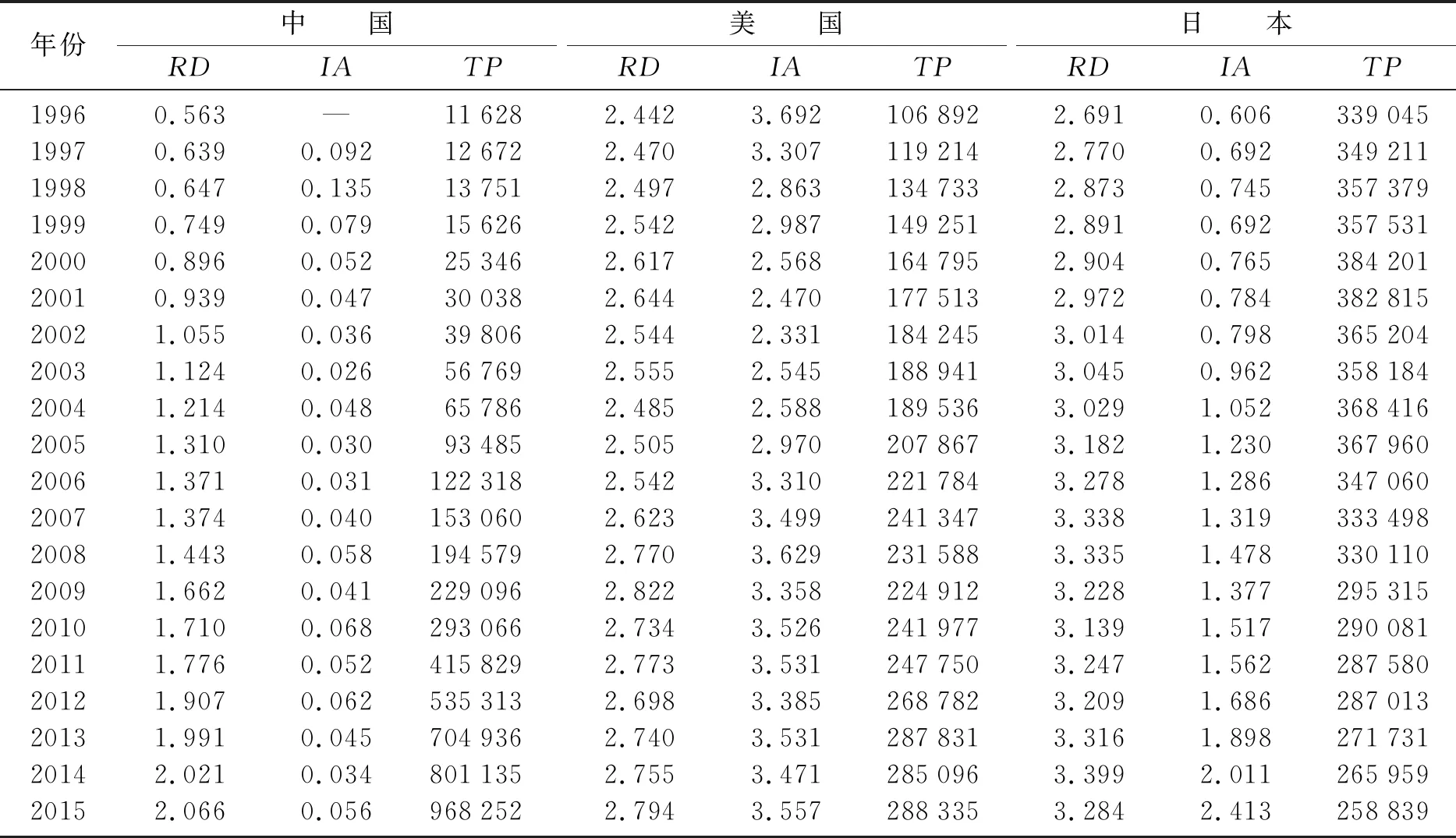

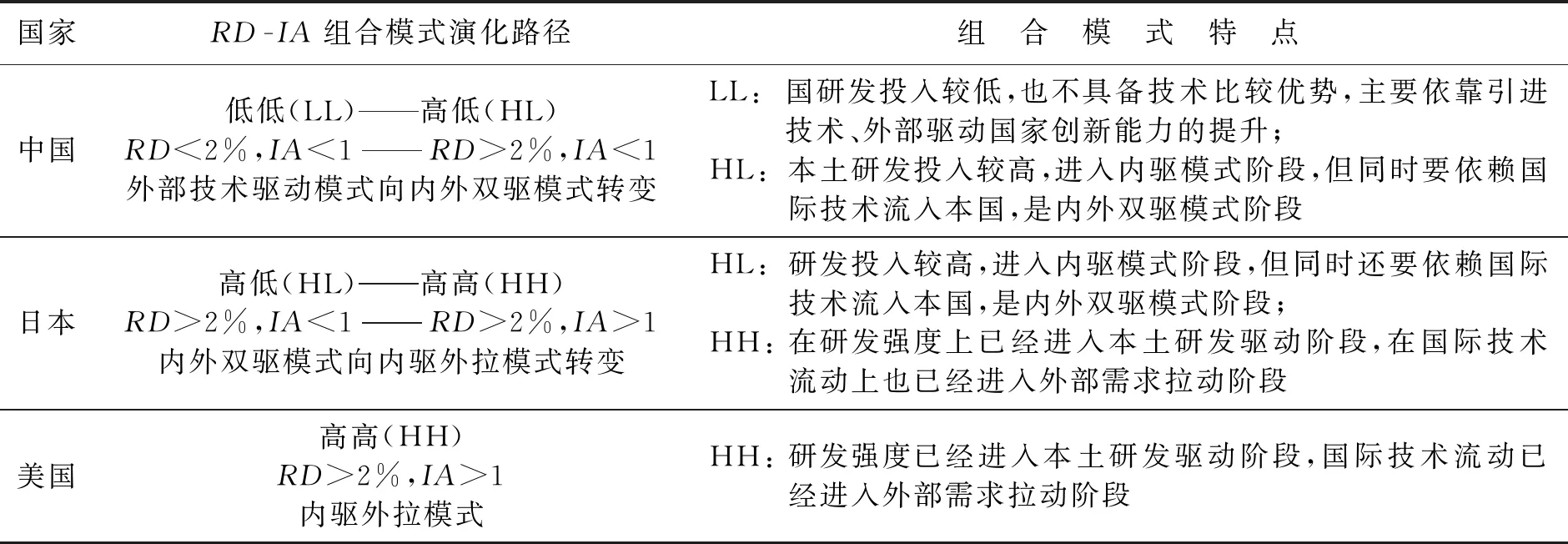

根据以上指标整理中美日三国的研发投入、国际技术流动及创新能力(见表1),归纳总结中美日创新国际化模式的规律(见表2),为分析创新国际化对经济增长的贡献奠定基础。原始数据均来源于世界银行数据库,其中IA根据式(1)整理而得。

表1 1996—2015年中、美、日研发投入、国际技术流动及创新能力组合模式

表2 国家创新国际化组合模式及特点

从研发投入看,三国都呈递增趋势,日本最高,且涨幅明显;美国次之,且变化不显著;中国较低,2014年才超过2%。从国际技术流动看,三国基本呈上升趋势,美国遥遥领先,1996年就已远超过1,具有比较优势;日本次之,2004年超过1;中国最低,统计期未超过1。从创新能力看,日本最高,2009年起明显下降;美国次之;中国的创新能力2010年超过美日。综合以上,中国在创新国际化发展的道路上还有很大的提升空间。

中国创新国际化组合模式由LL向HL转变,研发投入有所加强,始终需要依赖国际技术流入提高创新能力及创新成果的转化;日本由HL向HH转变,研发投入较高,国际技术流动进一步提升,但仍需要借助国际技术流动推动创新及经济增长;美国自1996年以来始终处于内驱外拉模式,研发投入和国际技术流动均为世界领先水平,创新国际化发展显著,有助于提高创新能力,拉动经济增长。

四、创新国际化与经济增长的实证分析

经济增长与创新国际化之间存在密切联系,基于中美日创新国际化模式的分析,进一步探讨国家创新国际化对经济增长的贡献。

1. 相关性检验

创新国际化包括研发投入、国际技术收入(TRi)和国际技术支出(TPi)及创新能力。利用SPSS软件对以上变量进行相关性分析,变量间相关系数值均在0.9左右,并且在0.01水平(双侧)下显著相关,核心解释变量之间相关性较强,可以使用主成分分析法对变量进行分析,提取共同因子,作为衡量创新国际化的代理变量。

2. 平稳性检验

对创新国际化指标进行平稳性检验,采用ADF方法,滞后阶数按AIC最小化准则确定,选择有截距项和趋势项。4个变量二阶差分均通过检验,结合相关性分析结果,可以对三国创新国际化指标进行主成分分析降维,确定创新国际化指标。

3. 主成分分析

利用SPSS软件对变量进行主成分分析,提取一个主成分。中国主成分特征值为3.877,方差贡献率为96.930%,创新国际化(IIC)指标为

美国主成分特征值为3.936,方差贡献率为98.390%,创新国际化(IIU)指标为

日本主成分特征值为3.496,方差贡献率为87.404%,创新国际化(IIJ)指标为:

将IIC、IIU和IIJ的值进行计算整理与其他变量共同建立回归方程。

4. 建立回归方程

根据索洛增长模型建立创新国际化与经济增长的生产函数[13]

假设规模报酬不变,α+β=1,上式可转化为

式中:Yt为产出;Kt为物质资本;Lt为人力资本;A为其他资本;α为平均物质资本产出份额;β为平均人力资本产出份额[8];t为年份。考虑到研究创新国际化及影响经济增长的重要因素,将创新国际化(II)、研发人员投入(RDP)、外商直接投资净流入(FDI)及贸易开放度(TRO)等指标引入模型,建立反映创新国际化与经济增长的函数扩展关系式为

整理并进行线性化处理,得到方程如下:

式中:Y为各国GDP水平,反映经济增长,总额计算基于2010年不变价(美元);K为固定资本形成总额,包括土地改良,厂房、机器和设备购置,建设公路、铁路及学校、办公室、医院、私人住宅和工商业建筑等,依照1993年SNA数据,贵重物品的净收入也被视为资本形成,基于2010年不变价(美元);L为劳动力总数,包括所有年满15周岁、符合国际劳工组织对从事经济活动人口所作定义的群体;α为人均投入产出弹性,α越大表明物质资本的产出份额越大[8];II为RD、TRi、TPi、TP利用主成分分析法降维后按权重得到的创新国际化指标;RDP为每百万研发人员的投入;FDI为外商直接投资净流入,是股权资本、收益再投资、其他长期资本及国际收支平衡表中显示的短期资本之和,反映一国对资本的吸收能力,以现价美元计价;TRO为贸易开放,采用商品进出口总额衡量;γ1,…,γ4为变量系数。中美日三国模型变量数据及指标说明均来源于世界银行数据库,创新国际化指标数据由主成分分析结果整理所得。方程都通过了显著性水平检验,并验证变量间有长期稳定关系。

5. 回归分析

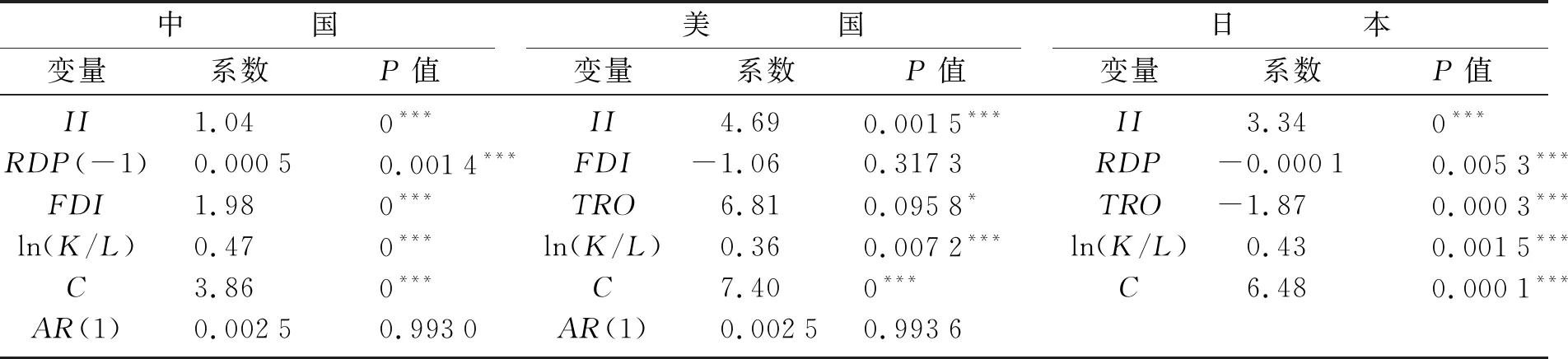

采用GLS法对方程(2)进行参数估计,回归模型拟合效果较好(见表3)。

表3 时间序列参数估计结果

注: *、***分别表示在1%和10%显著水平上显著

(1) 创新国际化指标II与劳动力人均经济增长水平呈现显著的正相关,美国的系数4.69高于日本的3.34,高于中国的1.04。美国的研发投入、国际技术贸易流动和专利申请创新能力组合指标对经济增长的正向带动作用最强,日本次之,中国较弱。

(2) 从各国影响经济增长的因素看,创新国际化指标对经济增长的影响作用比较显著,与外商直接投资净流入和进出口贸易对经济增长的影响作用基本相当,中国有必要进一步加大研发投入,增强国际技术贸易的流动,进而拉动经济增长。

(3) 美国研发人员投入与经济增长并未体现出显著相关性;中国的该指标与经济增长正相关;日本则与经济增长负相关,且二者的作用微乎其微。在创新驱动经济增长的过程中可适当调整研发人员的投入数量,并严格把握研发人员的投入质量。

(4) 将创新国际化指标引入经济增长效应模型后发现, 对外直接投资和进出口贸易对经济增长影响作用并不突出, 三国的结果显示, 或P值不显著, 或呈负相关, 只有中国的FDI和美国的TRO呈正相关, 但与II对经济增长的影响作用相当, 一定程度上说明创新国际化发展对经济增长起到越来越重要的作用, 各国在注重本国创新发展的同时, 有必要加大创新活动的国际流动。

五、启示与思考

创新驱动对一国经济增长的促进作用越来越明显, 它可以使一国以较低的成本获取比较优势, 并依靠大量的物质资本投入促进经济增长。 在既有文献分析创新对经济增长影响的基础上加入了技术贸易流动指标, 考察创新国际化对经济增长的贡献, 为进一步研究经济增长提供了新视角。创新是中国经济发展迈入新台阶的重要推动力,借鉴发达国家创新国际化发展的经验,提出几点思考。

1. 进一步推进创新市场化

创新也需要市场化,政府有必要放开政策,鼓励私人部门、企业自主研发与创新,提高技术创新的开放性[14],不断加大创新人才的培养力度,营造良好的创新环境,提升创新成果的实际应用水平。

2. 进一步提高研发投入

有投入才能保证产出,应继续保持研发投入超过2%的水平,不断加强研发投入力度,同时进一步提高科技研发投入的比重,适当调整研发投入人员的数量,建立完善的创新管理制度。

3. 加强技术创新专利保护

随着全球经济贸易往来的不断加强,跨国公司为东道国带来了新技术,中国应加大技术转让的法律保护,降低交易成本,推动新技术的发明创造,形成知识产权与专利保护。

4. 加强国际技术贸易

创新国际化趋势体现在国际技术贸易的流动与合作愈加频繁,中国可以借鉴发达国家经验,吸引新的专利技术流入,同时加强技术的流出,实现国际间专利技术、知识产权的共享。