溯源北洛河

◎ 文 | 尉天骄 编辑 | 田宗伟

航拍北洛河志丹峡谷群 摄影 / 陈庆伟

因为洛书的神秘传说,特别是曹植《洛神赋》里那位翩若惊鸿的女神太美了,以前一说到“洛河”,多半会想到洛阳边上的那条河。那条河在陕西发源,在河南流入黄河。陕西还有一条洛河。两条洛河古时都用过“雒”字,为了区分,另一条洛河通常被称为北洛河。

北洛河知名度不太高,搜索百度地图,有的渭河水系图只标明泾河,而不标出北洛河,有的连北洛河的图形都没有出现。北洛河是渭河最长的支流,全部流程都在陕西境内,纵贯陕北和关中,从北到南流经榆林、延安、渭南3个市的10个县,孕育了黄土高原和渭塬秦川几千年的农耕文明。此次,我参加北洛河溯源,沿着河流从上游走到下游,得以见识了它的完整风貌。

两条洛河容易混淆,为了区别,且把它们拟人化。如果说,南洛河有女神的风姿,那么,我愿意把北洛河看成一个男子汉。

生于贫困,长成健壮

河流溯源,源头一般都有水。不要说青藏高原上的三江源,就是见过的嘉陵江源头、汉江源头,也都是水流汩汩。而北洛河的源头却是在水资源极度匮乏地区——榆林市定边县,一个资源性严重缺水的县。县境内地表径流贫乏,无客水通过,人均淡水量仅为260立方米,跟榆林市、陕西省、全国的人均淡水量相比,那比例是越来越小:是榆林市的26%,陕西省的20%,全国的11.7%。

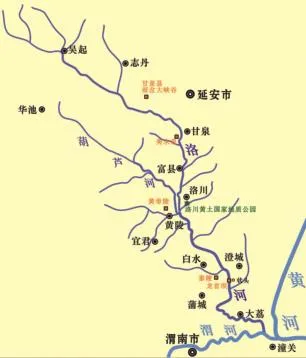

北洛河地图 制图 / Hieeow

位于定边县白于山南麓草梁山的小天塘,是北洛河的起源地。说是“塘”,连水的影子也没看到。白于山横亘东西,是无定河与北洛河的分水岭。降水了,北面的水流入无定河,南面的水就流入北洛河。去的时候不是雨季,眼前看到的是一道道窄窄的干涸小沟,就算是最初的河道吧,在深深的峡谷里弯弯曲曲,好像调皮的小男孩在高墙胡同里拐来拐去向前跑。我们只能在头脑中悬想:这里是洛河最初的源头,洛河最远的一滴水一定是来自这里。

遂有疑问:这样的河流,怎么滋养两岸的农田呢?当地水利专家告知,严格来说,这里还不能称为北洛河,只能依据“河源唯远”的原则,从地理上判断这里是河流最远处。要到了吴起县,待乱石头川、水泉沟和头道川汇合后,才获得了正式的名字——北洛河。在它的源头地区,还不算作“河”,当然也就没有水润田畴的作用。黄土高原上的河流通常都是这样,就好像一个刚出生的娃娃,只能接纳(吸收),还不能付出。这里的田地耕种是真真正正的“雨养农业”,种多种少靠人,收多收少靠天。

就像人越长越大,北洛河也是越流越宽。它一路支流众多,流域面积大于1000平方公里的支流有10条,其中最大的葫芦河,长235公里,流域面积将近5500平方公里,与南洛河的主要支流伊河相差无几。另有大于500平方公里的支流10多条。因此,它流着流着,河面就逐渐开阔起来。吴起县城内的河面,宽度已经有30米左右。志丹县境内25公里长的志丹群峡谷,河谷曲折多弯,平均谷宽40米。甘泉县境内的洛河一号大桥,50多米长,可以想象丰水时节河面的开阔。出了峡谷的河段,河谷宽度一般在100至400米,最宽处达1500米。再往下游各县,很多跨越北洛河的大桥通常都在七八十米。北洛河,就像黄土高原上出生于贫寒之家的孩子,小时候吃着百家饭,长着长着就成了健壮有力的西北汉子。

到了北洛河水面宽阔的地方,不仅有流在河道里的水,流域内还形成了地下水。甘泉县,因城西南5公里处神林山麓有泉水而得名,隋炀帝赐名“美水泉”,素称“美水之乡”。西北黄土高原上有甘美泉水,听起来像神话传说一样,然而却是事实。美水泉以其悠久的历史、优良的水质和神奇的传说闻名于世,与华清池温泉等并列称为“陕西四大古泉”。北洛河汇聚了地表径流,把水带给嗷嗷待哺的土地和人群。甘泉县人均拥有水量1100多立方米,是定边县的4.5倍,森林覆盖率在50%以上,还有水稻种植,足以可见河流对田地的润泽。

水多了,河流也壮美了。北洛河发源于黄土丘陵沟壑区,上游从吴旗县至甘泉县,地质基础以红色泥沙岩互层为主,质地疏松,极易崩塌,山大沟深坡陡,河水在高大陡峻的石崖中绕来绕去,常常在坚硬的基岩上切割出一二十米深的河道。这时候的北洛河,成了一个孔武有力的健壮小伙子,带着所向无敌的力度和野性,东冲西撞,硬是从山崖中冲出一个出口。

中游富县以下河谷变窄,但深度加大,宽约100米的幽深峡谷中水从高处跌落,十分雄奇壮观,显示出男人般的气魄和力度。在蒲城状头,北洛河落差达19米,是洛惠渠渠首引水处。巨大的水帘瀑布顺势而下,形成壮美景观。下游自白水以下,河流进入关中平原。白水至状头,穿过铁镰山,谷深坡陡,河流切入基岩100米,一般河谷宽200多米,最宽达500米,多石质跌水。铁镰山位于大荔县境内,河流到这里来了一个华丽转身,绕铁镰山形成一个太极图状的大弯,这就是为旅游者和摄影家津津乐道的乾坤湾。这里谷深40至100米,谷宽1000至1400米,无法走近河边,只能站在高处俯瞰。脚立在大荔县平坦宽阔的果园农田,看到北洛河在绝壁巉岩之下静静流过,我一边拍照,一边惊叹自然之力的神奇雄伟。

洛河源头区之定边地貌 摄影 / 张发民

吴起县北洛河湾子 摄影 / 杨玉田

衣着朴实,内在风华

不妨把北洛河与南洛河做个比较。南洛河全长477公里,流域面积18881平方公里;北洛河全长680多公里,流域面积26905平方公里,两个数据差不多都是南洛河的1.5倍。早就有人说,古代的“河洛地区”应当指的是北洛河和黄河,而非南洛河,依据就是——轩辕黄帝的主要活动区域就在北洛河一带,举世闻名的黄帝陵就在北洛河流域的黄陵县。要论时间,那可是要比西晋建都洛阳早了将近3000年,至于宋代二程(程颢、程颐)在南洛河地区讲学,形成伊洛之学,更是3000年以后的事情了。这些有关历史的不同见解,至今没有定论。但在北洛河流域走一走,确实能够聆听到古代历史文化的悠远回声。

甘泉县雨岔大峡谷丹霞地貌 摄影 / 杨玉田

正如著名作家张承志在《北方的河》中所描写的那样,北方的河流,即使具有“母亲河”的性质,但其外在形象多呈现男性化的阳刚,而不像南方河流那样有着女性的秀美。北洛河也是如此。以见惯了南方河流的眼光看,北洛河外貌朴实,很多时候是粗犷的,从黄土高原发源、流过,没有夹岸的绿荫长廊,河边很少有树枝拂水的秀美风景,犹如一个裸露着臂膀的西北汉子,只看见古铜色的肌肤和结实的肌肉。然而朴实不一定无华,北洛河也是“有华”的。其“华”不是外在的华丽,而是内在蕴含风华,就像陕西老乡的幽默表达——“皮皮(穿着)不好,瓤瓤(身板)好”。无论从自然风貌、流域物产还是人文历史,北洛河都有着丰富的内涵。流域之内有很多大自然造就的壮美风光。甘泉县雨岔大峡谷,目前还在开发之中,就见到的其中一段来看,已经让人惊叹不已:千万年的柔软水流竟然把坚硬的山体切割成幽深的峡谷,在山石上雕刻出多彩多姿的柔美线条,被人赞为“堪比美国羚羊谷”。位于洛川的黄土国家地质公园,全世界独一无二。沟谷深度在 80至140 米之间,黄土断面以30至60 度的坡度耸立着,显示着黄土滑坡、崩塌发育、沟头侵蚀的原形,保持了黄土高原特有的地质地貌。科学家认为,洛川黄土完整地记录了250万年以来古气候、古环境的发展历史,以及生物演化信息、气候变化特征,不仅对科学研究具有重大意义,而且还隐藏着厚实的黄土文化,是一个珍贵的文化载体。

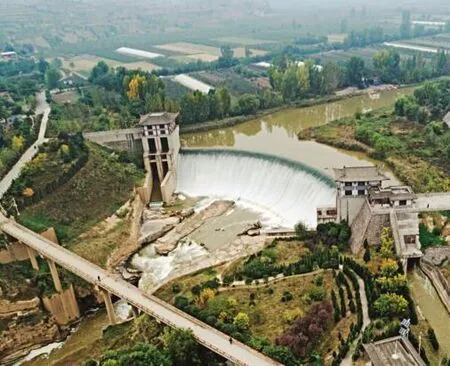

得了河水的润泽,北洛河流域内物产丰饶,文化底蕴也丰富多彩:“文”的如黄帝陵、仓颉庙;“武”的如现代革命史上的吴旗会师、直罗镇战役;科技领域如“现代水神”李仪祉先生领衔建造的洛惠渠,渠上的龙首坝、曲里渡槽,至今还是水利人朝拜的样板。还有始于汉代的龙首渠,那可是“井渠法”的起源地,传到新疆,才有了闻名中外的“坎儿井”的开凿。人文历史遗存有秦代的军事公路——秦直道,路面开阔,两侧树木绵延,2000多年后犹能让人想象到当年“堑山堙谷、逢山开巷、遇石堑齐、过河架桥、遇沟填平”的工程场面,以及车轮滚滚、人流滔滔的磅礴气势,今天的驴友们依然热衷用双脚去丈量。

黄帝陵鸟瞰 摄影 / 杨玉田

北洛河流经的蒲城县,唐代曾称奉先县,就是杜甫著名的百句长诗《奉先咏怀》所写的地方。此地的文化名片有“一源二绝三名四塔五陵”,都属于物质文明。“一源”指蒲城乃中国古代四大发明之一火药的发源地;“二绝”是伴随火药而生的花火和爆竹,被收入《中国百绝》电视片;“三名”是当地著名的饭食和水果;“四塔”中的一座古塔为陕西塔中之冠,比大、小雁塔都要早上几十年;“五陵”指当地有五座唐代帝陵。周秦汉唐古地本来就很多帝王陵墓,蒲城县更为集中。风流天子唐玄宗的陵墓——泰陵,是“五陵”之一,位于蒲城县东北,是全国重点文物保护单位。陵墓建制仿唐长安城,以山为陵,墓室建于五龙山余脉金粟山山腹之中,四周绕陵筑墙,气势磅礴,典型的大唐皇陵风格。金粟山之南,神道开阔绵延数百米,两侧34对石刻巍然屹立,有华表、天马、鸵鸟、石狮、翁仲等,雕刻工艺细腻,形象逼真,线条流畅,是我国石刻艺术的瑰宝珍品,经千年风雨,基本保存完好。宏大的规模,显示出大唐王朝的繁盛和声威气势。前面不远处是高力士陪葬墓。高公公服侍帝尊一辈子,死后还忠心耿耿为老主子看门,仍是不离左右、随叫随到的忠诚姿态,也是历史文化的一桩趣闻。

北洛河流域的洛川、白水、黄陵等县盛产苹果。深秋时节,黄土地上,公路两边,望去满树都挂着红彤彤的果实,形成一道“吸睛”的田园风景。一群群游客围着一个个封装好的果箱,正在写地址——天津、广州、厦门、成都……

沿河流域名人灿若群星。前面说到的蒲城,文化名片之中还有“八英豪”,说的是晚清以来当地八位著名人士,“武”的有爱国将领杨虎城等,“文”的代表人物就是“现代水神”李仪祉。

北洛河流经的白水县还是“四圣”之乡。“白水四圣”者,造字的仓颉、酿酒的杜康、造纸的蔡伦、造碗的雷公(雷祥)。仓颉造字,终结了“结绳记事”的愚昧,开启了华夏文明的先河;杜康酿酒,奠定了中国酒文化的基础;蔡伦造纸,使中国乃至世界文明发生了巨大的跨越;雷祥制碗揭开了人类使用陶器的纪元。其中有的存在争议,因为别的地方也在说自己是“某某故里”,但“文化之祖”仓颉故里却是无可争议,此一项就足以让人顶礼膜拜、三揖九叩了。文字是人类精神文明的基础,识字历来被视为文化学习的起点。进到仓颉庙,令人产生对文化和自然的双重膜拜:文化的魅力是崇拜先人创造文字的伟大,想象“天雨粟,鬼夜哭”、惊天动地的新世纪来临,内心唤起肃穆的敬仰;另一种震撼是来自大自然杰作的壮观,庙内的古柏群多为3000到5000年的古木,参天大树本身就是形象的自然历史。那年份可不是随便说的数字,现在古树名木的年龄都是经过现代科学测定的。几千年时光悠悠,逝者如斯夫,这些古树就是听着北洛河的水流声长成了沧桑老人。

白水县仓颉庙 摄影 / 杨玉田

洛惠渠渠首大坝 摄影 / 陈庆伟

黄河的孙辈还是子辈?

按照水利专业的说法,北洛河是渭河的一级支流,黄河的二级支流。套用我们人类社会的辈分,如果把渭河看成是黄河的儿子,那么北洛河只能算是黄河的孙子了。其实,河流的关系不像人间的辈分那样固定不变。历史上很长一段时间,北洛河是直接入黄河的。北洛河的河口在历史上有较大变动。明成化年间,朝邑河岸崩溃,北洛河改为直接流入黄河。至嘉庆年间,又由大庆关溃出后复入渭河。1933年黄河东移后,北洛河在黄河、渭河之间的三角地带徘徊达10余年,时而入黄,时而入渭,直到1947年才固定入渭河。就看现在,北洛河在三河口汇入渭河,再往下10多公里就入黄河了,跟直接入黄有多大差别?三河口的名称,表明三条河流并为一体就在一个相邻很近的空间里。直接入黄还是间接入黄,其实跟黄河的河道变迁有关。黄河河床摆动不定,摆动幅度最大达5公里以上。成语说的“三十年河东,三十年河西”,就是说的这一地区黄河河道移动的历史。今年黄河西移,距离北洛河近了,北洛河就直接投入黄河怀抱;过两年黄河往东摆动,北洛河就借了一段渭河奔流入黄。

同是渭河流域的两支水,北洛河跟泾河不一样,泾河入渭后有很长一段流程才入黄河,说是二级支流名副其实。而北洛河独流区段很长,并流区段极短,入渭河后只流了10多公里就入黄了,基本可以算是直接入黄。不论合不合水利学的定义,在我心目中,愿意把北洛河看得跟南洛河一样,都是黄河的“子辈”。

以前,北洛河边上的老人常说“小洛不入渭”,意即北洛河原来是直接入黄的,并不流入渭河,这跟现在的情况不一样,这句话正体现了河流的变迁。北洛河为何不入渭?民间叙事作了拟人化的解释:北洛河像个充满活力的年轻人,好动,太吵,渭河喜欢平静安详,不愿意接纳它的吵吵闹闹,或者是北洛河不愿意放弃自己的欢快歌唱。总之,那时的渭河、北洛河是各行其道,各自单独入黄的。老人说,那时夜里听流水声,如果声响大,就知道是北洛河涨水了,而渭河涨水往往是不声不响的。其实,说北洛河吵,是因为落差大,水流急,水声当然响,会传到很远;说渭河不吵,是因为渭河到了下游,地势平坦,坡降小,静流安详。自然科学的道理,到民间传说中被赋予了文学的美好解释,很形象,也很亲切,由此可以看出北洛河流域人民对这条河的真切感情。