船行瓯江

◎ 文 |郑骁锋 编辑 | 吴冠宇

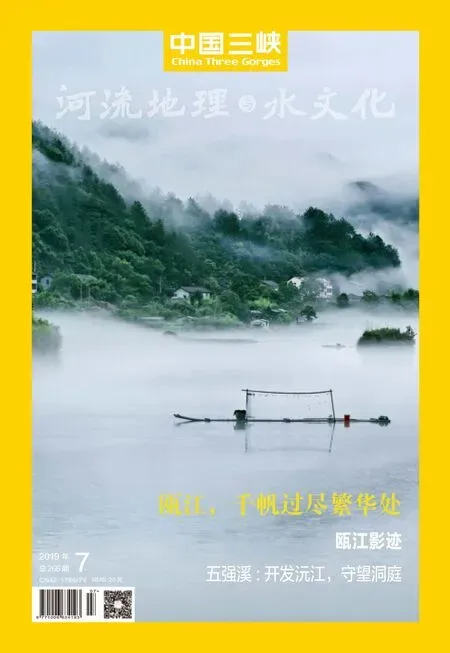

大港头江面上瓯帆点点,船来船往,一派热闹景象。 摄影/程昌福

据测算,从龙泉与庆元交界的百山祖锅帽尖,到温州湾入东海,瓯江干流的全长为388公里,凑成整数,号称八百里。实际上,这样的长度,且不论长江黄河等超级大江,即便在省一级的著名河流里,也并不突出。

不过,这八百里水路,在所有的大江大河中,却有着极其鲜明的性格。

至少,这绝不是一条温顺的水系。短短的八百里航程,并非是风平浪静,因其滩多礁险,缓急不定,是一条曾背负着“恶溪”之名的水路。

石锐钻丛戟,涛奔走怒雷

松阳县象溪村边,有口溪水洼成的水潭,因为形似蝌蚪,便被唤作了蝌蚪潭。潭中有一巨礁,平时隐没水下,枯水期才显露棱角。公元1910年秋,浙中南大旱,蝌蚪潭水浅,礁石几乎全部现出了水面。

象溪村的富户高良仁开始忙碌起来。他出工钱,将村里的石匠和精壮后生召集起来,并派人去城里采购了硫磺、芒硝、木炭等做炸药的材料,亲自带队去蝌蚪潭凿礁。每日起早摸黑,凿凿炸炸,终于赶在春汛前,凿平了那块巨礁。

作为一个急公好义的乡绅,高良仁将凿礁平滩,视为与修桥铺路同样的功德。事实上,两者的确性质相同。一块蛰伏在河滩中的礁石,无异于横亘于路中的大坑,甚至更为凶险——过往的舟楫排筏,一旦触礁,往往便是船毁人亡。

滩多礁险,却正是瓯江一大特色。根据光绪年间的《处州府志》记载,仅丽水境内航段,瓯江有名字的险滩便有180多个;每年撞沉在这些滩礁上的船都数以百计,遇难人数更是难以统计。

瓯江源位于龙泉山旅游区内。在这里,涓涓细流汇聚成一泓碧水。 摄影/程昌福

这些险滩大部分集中在瓯江前半段。据统计,仅龙泉至莲都大港头,便有险滩137处。尤其是云和航段,上至龙门下至石塘,几乎全部在山谷中穿行,滩多水急,礁石密布,船只航行十分困难。其中一段长不过千米、却连续三个险滩的水域——直到今天,还能在滩边的峭壁上看到“石锐钻丛戟,涛奔走怒雷”的摩崖石刻——更是令来往船工胆寒,以致于流传开“穿铁杓、跳龙门、闯虎爪,冲过滩涡鬼门关,平演长潭三碗饭”的谚语。

除了深山峡谷的崎岖地貌,凶险也源于剧烈降落的水流高度。从瓯江源最高处——江浙第一高峰的黄茅尖算起,瓯江的落差大约是一千六百多米。长江有着五千五百米的落差,但它用了六千多公里的缓冲将这五千五百米降到海平面;瓯江,却必须只用长江八分之一的长度,去消解超过四分之一的高度——与长江相比,瓯江的流程被严重压缩,俯冲力至少增加了一倍。

一条被急促催行的江,必然是脾气暴躁的。滩多湾多,礁险水急,河水暴涨暴落,几乎是所有瓯江水系的共性。穿过蝌蚪潭的,便是瓯江的一级支流松阴溪。而在这段一百余公里的水路中,仅高良仁一人,便聘工凿平了包括蝌蚪潭礁在内的二十余处危礁,可见原本溪流之凶险。又如发源于磐安县大盘山、于莲都古城村汇入干流的好溪,更是因为水情恶劣毁船无数,长期被称为“恶溪”,李白还专门为其写过诗:“却寻恶溪去,宁惧恶溪恶。咆哮七十滩,水石相喷薄。”

也有人说,“恶溪”其实是个泛称,不分干流支流,涵盖了所有的在丽水集结的瓯江水系,如《元和郡县志》就载:“丽水本名恶溪,以其湍流阻险,九十里间五十六濑,名为大恶,隋开皇中改为丽水。”

以“恶溪”之名,一脉从铸剑之山坠落的江水,收拢了大半个浙西南的锋芒。

松阴溪支流小港摄影/郑忠民

拔滩扬帆:“拦街殿”外的搏命赌局

石浦老街有一座“拦街殿”,殿里供奉的是伽蓝菩萨,并不少见。奇就奇在小殿建在进村大街街头的正中央,“拦街殿”也因此得名。而这看似不合理的位置,却是刻意为之。石浦村民希望如此可借助伽蓝菩萨的力量,将所有的芜秽、邪气,乃至厄运,都拦在村外。

村外,便是瓯江。

由于需要向外运载大量青瓷与木材,至迟在唐宋,瓯江水道便已经相当繁忙。在机动轮船出现之前,从上游林区顺流放下的除了木材,还有船舶本身——属于外运商品的竹筏、木排,其中最多的就是蚱蜢帆船。

蚱蜢帆船属于木船,长约十米,中间大两头尖,上盖箬篷,前部竖一杆五米有余的帆桅。顺流用桨,逆流用篙,顺风则扬帆。除了载客,亦可运货。龙泉宝剑和青瓷、庆元香菇、云和雪梨、景宁茯苓、松阳烟叶、宣平白莲、青田石雕……几乎都是由蚱蜢帆船运送出去,然后把食盐、酱油、煤油、布匹等日用品和海带虾皮等海产品运回上游山区。

无论逆水过滩、行船涉险抑或遇到匪盗时的互助,还是承揽大宗业务的需要,结成船帮都要比单干占更多优势。八百里瓯江上,曾有过许多帮派,如龙泉安仁帮、青田温溪帮、丽水大水门帮、云和石浦帮等等,而尤以石浦帮规模最大、名声最响。

由于石浦当地水势相对舒缓——事实上,石浦本身便是因水流放慢泥沙淤积而成,因而,这块瓯江上游难得的平坦之地,成为了驾船人最理想的栖息地,并因此成为了“瓯江第一船帮”的大本营。

上:石浦码头的船帮古迹 摄影/程昌福

下:石浦老街拦街殿内景 摄影/程昌福

鼎盛时期,石浦拥有蚱蜢帆船500余只,上龙泉下温州,在瓯江上尽展雄风,并因此赚了不少钱。几代下来,将一个江泥淤积而成的荒地,经营成大街小巷纵横、高宅大院林立的富庶村落。——直到今天,石浦村中还保留着一座占地500多平方米的船帮会所,会所内还建有一座天妃庙和一个戏台。会所是石浦的最高组织机构,组织货源,洽谈运费,船难善后,以及解决与其他船帮的矛盾和纠纷,都在这里商谈。

可以说,正是江水与航运成就了这个古村。但是,石浦人还是用一座“拦街殿”,将整条瓯江拦在了村外。

爱恨兼具,大概是所有船民对瓯江的真实心情。瓯江行船之难,非经历者难以形容。顺流倒也罢了,有风时张帆呼啸而下,更是快事;若是从下游往上游逆水而行,纤拉篙撑,船工所费力气,便得费上数倍了。尤其是过滩时,全靠人力拉扯——船民俗称为“拔滩”,冬季水寒彻骨,夏季烈日炙烤,苦不堪言。

辛苦倒也罢了,瓯江行船,最怕的还是遇险。虽然,船帮为此费尽了心思:尽可能挑选经验丰富的船老大;制定一些水上交通规矩,如船只一律靠右行,小船在先大船在后,重船在先轻船在后,上水在先下水在后,客船在先主船在后;也小心翼翼地遵守了所有关于江水的忌讳,如坚决地回避了“翻”、“沉”、“下”、“落”之类生活中所有可以和船难联系起来的词语,甚至连数字都有讲究。

但诚如瓯江的“恶江”之名,面对无处不在的激流险滩,凭你手艺再好,姿态再卑微,每次船下水仍旧还是一轮豪赌,而人命,是江水惟一愿收的赌注。

尽管也曾运来无数财富,但收缴了无数冤魂的瓯江,在船民的潜意识里,毕竟还是阴冷黑暗的,就像一条难以驯化的巨蟒,随时都可能反噬。拦街殿,便是他们守护自己的最后一条防线。

瓯江帆影 摄影/程昌福

大港头老街的夜色 摄影/程昌福

实际上,每艘船上都建有这么一座“拦街殿”:新船造好后,木匠用来测量的墨线,都会被清理干净,但前后梁上的两道必须保留下来;因为船民相信,它们是鲁班师傅设下的防护线,有它在,就能护佑平安。新船下水,船主备好鸡、肉等祭品香烛,供祭船头,做一个小小的“顺风”仪式,收起锚,挂上帆,“拦街殿”外便又开始了一场浪涛间的生死赌局。

大港头:三江汇聚,六邑要津

江过石浦,一篙宽似一篙。入莲都,在一块叫七星坳的三角坪地,纳入东北而来的松阴溪后,瓯江的腰身当即粗了一圈,开阔浩淼,俨然有了几分大江大河的气象。

双溪合并处,便是瓯江中游最重要的水运埠头——大港头。无论上溯云和、龙泉、庆元、松阳、遂昌,还是下行青田、温州,大港头都是必经的水旱码头;除了上游诸县,甚至包括闽北在内,所有通过括瓯水道、通济古道来往的漕船,也必须在此汇集,再转输各地,这里是浙南闽北最大的物资集散中心——就好比墨书大字写到得结节处须按上一按,瓷木烟茶食盐海货,出海入山,经此江面亦得顿上一顿——故而历来有“三江汇聚,六邑要津”之誉。

大港头进村的街道,生硬地折成角尺形,在拐角处,曾经建有一座当地人称为“下佛堂”的小庙。这座庙的正式名称,其实是“五仙殿”,取的是“五仙挡道”之意——这是一座与石浦“拦街殿”功能类似的建筑,只是它守护的,是一个比石浦更加繁华的港埠。

大港头至迟在隋唐便已是著名码头,南宋之后已是“连樯集万艘”的瓯江重镇,清乾隆年间修成天后宫后,商贸更是发达,沿江遍布各式商铺,肉铺、米店、酱园、烟铺、药铺、酒馆、布店、茶楼、客栈、驿站,乃至戏院一应俱全。尤其是烟花窑馆,区区一条数百米长的老街,从街头到街尾,竟有十余家。

云和规溪村,春来桃红柳绿。 摄影/程昌福

对于大部分船工来说,世界只有八百里长,因为瓯江就是他们的全部。而大港头,无疑便是他们世界中的苏杭与扬州,丰富,奢靡,甚至还带着些许邪恶。

不妨遥想当年的某次靠岸:或是排筏,或是帆船,船渐近岸,遥遥可见巨樟成林,掩映如盖。樟树,江南百姓可以认做干娘的最亲近的树。不由得筋骨一松,心头一暖。

挑棵最近的樟树,将船缆系了。掩好舱门,跳过踏板,摇摇摆摆上岸,摇摇摆摆走过五仙殿,这才找回了重新踩在地上的感觉,身子终于稳定下来。黄狗,母鸡,菜园,炊烟。竹笋小溪鱼,滚酒热豆腐,吞云吐雾,喝五吆六,还有甜得发腻的小曲,红得暧昧的灯笼。几个铜板不知不觉在手里捏得发烫。

港,港头,大港头,足矣,再多的修饰已无必要;每个字都像上岸的石阶,都离烟火人间近了一步。樟树下的古镇,便是瓯江腰上打了个活结的天堂。

“小香港”:一条江的烽火激情

瓯江通航,有据可考者,便有两千多年历史。三国时永嘉(即今温州)便可经青田溯航至松阳;晋代王羲之、谢灵运泛舟游江,则是有名的佳话。唐宋以来,瓯江更是成为漕运干线,号称“黄金水道”。瓯江的两千余年航运史,有过几个高潮。但谁也料想不到,这条水路的最高潮,竟然出现在国家最艰难的时期。

“包括银行、邮局,共有钱庄十余家;小吃店十三家;糕饼店三家;豆腐店五家;棉布店六家;南货店十家;百货店六家;旅馆十二家;中药店四家;猪肉店四家。此外还有米店、西药店、锅炉店、理发店,等等。其中新新旅馆有床铺四十张,每天投宿有五六十人。正昌和肉店,每年宰杀生猪至少四百头。”

这是一位瓯江老渔民的回忆。以详尽的数据,他竭力想表达出自己亲眼所见上世纪40年代大港头镇前所未有的盛况。

古堰画乡瓯江即景 摄影/吴晓阳

就像排气管的粗细可以看出一辆车的动力一样,衡量一条水系的繁忙程度,港口与码头是最直观的标准。

1942年,中国进入了抗战最艰苦的时期。当年5月,日本人再度突破防线,浙江省临时政府不得不再度南迁,从永康方岩迁到了丽水云和,大量军队、民众和商号潮水般涌入瓯江中游,浙江省最重要的军事后勤基地、浙江省铁工厂也随迁而至。虽然总厂设在云和小顺,但铁工厂职工及家属子弟近万人,大多居住在相距只有二十公里的大港头镇一带。而在此之前,沪杭甬沦陷时,便有一些省级机关团体和学校工厂陆续迁来,人数也以万计。大量外来人口,极大促进了大港头的商贸繁荣,一时间,竟成为了瓯江上的“小香港”。

然而,大港头的意义,绝不仅限于战时的一处避难所;作为瓯江上最重要的调度枢纽,它运转得畅通与否,直接关系到全省的存亡:当时的瓯江,已经是浙江仅存的交通动脉—浙赣线被日军侵占后,浙江被拦腰斩断;而为了防止日寇陆路进攻,丽水至温州、缙云、松阳、永康等处的公路干线也都被自行毁坏。也就是说,整个抗战政府的物资人员运转,都已依赖于瓯江航运。

1942年2月,丽水政府设立瓯江船舶运输指挥部,负责食盐药品等军民急需品的运输:这条以“瓯”—本义为一种原始瓦器或者一种海鸟—为名的江,就此披上铠甲,应征入伍。与此同时,民间力量也随之进驻,各种转运行、船务公司、服务社之类的民运机构应运而生。据《丽水县政治志》记载,当时:“瓯江自塔下、夏河、大水门、小水门以及桃山、溪口等处,常常停舶大小船只近万艘”,瓯江上出现了前所未有的拥挤。

但无论排筏还是帆船、上行还是下行,所有的船只其实都驶向同一个战场。隆隆炮声中,江水散发出了硫磺的气息,每一篙的起落,都像是刺刀的冲刺。

瓯江上的蚱蜢船撒出朵朵精致的网花。 摄影/程昌福

一个古老的行当,也因此具有了保家卫国的悲壮。

云和湖与古堰画乡:最后的船帮

省政府回迁杭州之后,瓯江的航运虽然有所削减,一度还是本地交通运输的主体。但1949年之后,随着公路的恢复和建设,相比陆运,水运的比例逐年下降,船只开始慢慢减少。

最后的时刻还是到了。

上世纪80年代以来,瓯江上游相继建起了紧水滩、石塘、玉溪、开塘、塘坑等水电站,航运就此中断——延续千年的瓯江船帮,终于退出了历史的舞台。

被大坝拦下的江水,蓄成了一座名为“云和湖”的水库。如今,这座水域面积达五十平方公里的巨大人工湖,水面辽阔明净,山影明秀苍翠,已经成为了颇有名气的旅游景点,尤其是在钓鱼界,甚至压过千岛湖,被江浙一带的发烧友奉为了圣地。

而大港头所在的“古堰画乡”景区,更是闻名遐迩,俨然有成为江南小丽江的势头。

民宿、渔家乐、摄影、油画……一条江殷勤待客,它所有的锐利都已随着礁石埋入湖底。

被遣散上岸的船夫更是迅速老去。他们已经不习惯整日被泥地吸住脚底,更不习惯风景被屋檐停滞,视线左冲右突,总闯不到山的另一边去。

于是,在湖边走着走着,他忽然会弯下越来越佝偻的腰,将耳朵靠近水面。

湖水轻漾。那一瞬间,他分明听到了桨橹声以及纤歌号子——

隐约,还有一盏红色的灯笼在风中轻盈地旋转。