数字复制:科技加持下的艺术展陈

李 亮

(台湾清华大学 历史研究所,台湾 新竹,30013)

一个多世纪前,在工业革命浪潮的席卷下,印刷和摄影术自问世、改良后,获得了长足的发展及广泛的运用,成就了一个被德国学者本雅明称之为“机械复制”的时代。而在遥远的东方—慈禧太后统治下的晚清中国,它们也找到了滋生发展的温床。特别是在列强租界林立、商业资本云集的上海地区,以《申报》《点石斋画报》《飞影阁画报》等为代表的近代报刊传媒的兴起,一方面改变了艺术作品呈现和传播的方式,另一方面也深刻影响了大众舆论、宫廷政治与社会格局[1]。又一个百余年后,清代宫廷曾经赞助和收藏过的艺术作品,被后人完好地保存并传承至今,也将面临一个全新的、从未有过的信息时代。在这里,伴随着高度发达的科技,作品所要经历的早已不是机械的复制,而进入到了一个“数字复制”的时代。

艺术品的复制表现为逼真的模拟与如真的再造,目的则在于传播,进而产生普及、教化、美育等一系列的社会功能。以博物馆和美术馆为主体的艺术收藏展览机构,既是大批原作、真迹的收储宝库,又是各色文字和图像复制技术的练兵场。借助于当下最先进、流行的科技手段,不少艺术精品呈现和展陈的方式,也出现了前所未有的变革。许多尝试摆脱了传统展馆单一且直白的陈列、观摩方式,更加强调艺术品的“数字化”“影像化”和“动画化”。与此同时,越来越多的展览开始将观众的体验、互动和参与纳入考量,不断提升大众对艺术观摩的兴趣与对经典艺术品的认知理解。

就目下所见,已有的应用实例多是博物馆、展览馆等艺术展陈机构实现。可以说,这些或粗浅的尝试或成熟的模式,都代表了当下这个“数字复制时代”的前沿与方向。必要的了解及评述,有利于我们更好地解读并演绎我国古代艺术精品和传统文化,同时为全方位多元化地设计、呈现艺术带来新的可能。反过来,任何新事物都有不止一个面向。数字媒体设计这个当今博物馆界的“新宠”,也同样存在着不容忽视的缺点与弊端。善用新潮科技的同时,应当怎样面对相伴而生的问题,依然是此时此刻我们艺术从业者需要思考直面的议题。

一、奥运世博:国际盛会的头角展露

毋庸置疑,我国范围内出现较早,受众最广,且最具影响力的数字化艺术作品,当属2008年在北京举办的第二十九届夏季奥运会开幕式表演中,以巨幅光影展现的《千里江山图》长卷。尽管技术上只是利用CG( Computer Graphics,即计算机图像)和投影将原画作放大,并搬到巨型舞台上展示,但却开启了艺术设计品数字化制作展示的大门。

两年之后,在上海举办的世界博览会,一幅长128m、高6.5m的《清明上河图》①(图1)动画长卷②,更将数字化展示推向了一个新的高度。此次的数字化设计,不仅将原图放大近30倍,呈现在展厅的光影之中,还进一步加入动画的效果,将画中的人物、车船、店铺招幌等元素赋予一定的动态,在二维的空间中自然活化。同时,还妥恰地引入各色元素对应的配音,让这幅沉静千年的历史名画有了生机。如此类型的设计处理,既保证了再生的影像作品忠实于原作,又揭示并放大出历史图像中的无限细节,让观者走入,进而可以仔细端详。最终,动态的效果丰富了原有静态画面的表现,增加更多的趣味性,让人更愿意接近原作。

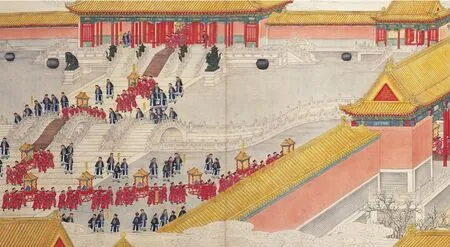

正因为这些正向的效果,使得此类既忠实于原作又具有动画特效的数字化尝试越发成为博物院、展览馆等艺术展陈机构青睐的手段。例如,2011年底,该套动态版的《清明上河图》又在新加坡的博览中心亮相③。2016年末至2017年初在香港文化馆举办的“香港赛马会呈献系列:宫囍—清帝大婚庆典”④的艺术展览,是另一个将古代画作数字化利用的经典案例。正如上海世博会中《清明上河图》那般人物可行、车马能动的演绎一样,香港的展览亦选取了《载湉大婚典礼全图册》⑤(图2)中的几册,借助多媒体的光影技术,让这场100多年前的世纪大婚,得以跃然于今天的观众眼前。当然,这一切得益于清代流传下来的、总计144开的全景式图绘纪录,为现代动画制作提供了完整全面的素材。

图1 《清明上河图》(上海世博会,128m×6.5m)

图2 《载湉大婚典礼全图册》

二、技术升级:从二维到三维的演进

有博物馆系统出身的研究者在探讨“数字故宫”的相关议题时提到,“2016年是中国的VR元年,其实也是博物馆IP元年”[2],这与笔者的观察不谋而合。几乎同一时期,台湾地区也出现了类似的趋势。这里依托台北的故宫博物院,在文创产业开发、艺术品衍生及展陈互动设计等领域,都极具先锋性和代表性。本段即选取近年来驰名宝岛的几个数字化艺术设计的典型,为学界提供一些有益的借鉴。

《台湾番社图》是一幅颇富台湾风情的清代图绘,依据其收藏地台湾图书馆的介绍,是图学术价值显具,乃“已知现存清代最早的单幅彩绘卷轴台湾全图”⑥。约在2016年,台湾东南科技大学数字媒体设计系及通识教育中心即联合台湾图书馆,以“穿梭三世纪—悠游台湾古地图”为主题,利用3D技术重新展示此地图,从而“建构《台湾番社图》的3D视觉动态影像及3D VR 虚拟现实”[3],体验者只需带上VR眼镜,即可在虚拟的现实视界中,身临其境地游走于台湾的山川、海岸、岛屿、沙洲和田园房舍、寺庙城垣、官府衙署等自然和人文的场所之间,视觉体验提升之余,设计者们同时还引入地方风格的音乐,希望借此更好地带领参观者穿越时空,感受古人的生活风貌(图3)。

图3 《台湾番社图》

图4 走出防弹玻璃的蒙娜丽莎

设计的初衷是极好的,只是呈现出来的效果却因严重失真而不尽人意。设计者似乎要突出原图中山丘等物象的视觉效果,而将其渲染成一座座晶莹圆润的透明玻璃体,远远背离原作的样态,以至于观览者难识真貌,图像的历史信息因扭曲而消失殆尽,未能起到切实可行的传承、创新和引人入胜之作用。

技术的短板或许是其中主要的限制因素,而当设备升级换代,台湾地区的数字媒体设计又会带来什么不一样的虚拟世界呢?3年之后,亦即2019年年中,台湾的一家长期致力于VR技术开发的企业与法国卢浮宫牵手,在巴黎举办的达·芬奇特展中,利用最新的VR技术,惊艳地向世人展现了“走出防弹玻璃的蒙娜丽莎”(图4)。这个虚拟的蒙娜丽莎不仅是立体的,也是鲜活生动的,一颦一笑都遵循着原画作的质感。据称,此次VR体验利用了特殊处理的光线和特效,能够让观者体会到达·芬奇在画中使用的、层层堆叠覆盖的“晕涂法”技巧⑦。

如果说,以声光效果追求对原作逼真再现的做法是“数字复制时代”的最初版本的话,那么,卢浮宫的《蒙娜丽莎:越界视野》展览的呈现,则宣告了“数字复制时代2.0”的到来。这种尝试已经超越了一般的惟妙惟肖的复制再现,而开始关注原作的质感、技法乃至材质的纹理等视觉之外的细节。相信不远的将来,应当有更多类似的作品问世。

三、数字复制:一场关乎取代原作的思考

面对现代博物馆不断风行的数字化展示和传播的趋势,有学者认为应该用现代的眼光来看待,是正面的,值得推广的,因为它代表了“传统文化的现代意义”,也是“文化再现价值”的体现[4]。笔者以为,任何传统的文物,图绘也好,工艺也罢,均承载着各自的历史信息,也都依托了一系列复杂的创作脉络。这其中既有笔墨浓淡干湿的丰富变化,又有材质粗细软硬的纹理差异,每个细节和元素都是历史独有的,这也正是原作的价值体现,任何复制、演绎和改编都是对它们的误读、扭曲乃至篡改。依靠数字化的展示和传播,仅仅是普及了与这些作品有关的、一部分最基本的“知识”,并不能提高观者的艺术审美。

不可否认,很多数字化的艺术同样给无数观众带来视觉的震撼和心灵的触动,这只能说是科技的胜利,绝非艺术的功勋。试想一下,仅仅用多彩的激光在夜空中照射出一幅或抽象或具象的光线,都可以产生同样的震撼与触控,更何况是一幅幅放大了的、发着光亮、伴着配音、还能活动的古代名画呢?

现代博物馆、美术馆所收藏的古代的艺术精品,以文人艺术为大宗,以书画品类为主流,实乃彼时在特定阶层和人群中流行的小众艺术,和风靡于市井的、以工艺美术造物及民间美术为代表的大众艺术有截然的区别。换言之,今天我们所能见到的绝大多数古代艺术精品,不管是创作环节还是展示环节,都没有、也不能有任何广泛的群众基础。进入现代的博物馆等收藏展陈机构,它们的角色和功能发生了天翻地覆的转变—它们和其他一批因主题、年代、地域、时代或创作者等五花八门的原因而凑集在一起的艺术品,组成了一个个名义各异的展览,同时需要面对来自世界各地、文化素养和审美能力参差不同的观者。此时此刻,它们已经不是传统意义上的艺术作品,而已经被解构为一段段艺术史中的独立篇章,如此,方能顺利地对接到诸般广泛的群众基础中。正如本雅明在《机械复制时代的艺术作品》一书中所论述的那样,机械复制的艺术品消失了“本真性”,凋萎了作为艺术品的“光环(aura)”,即艺术的崇拜价值降低,展览价值增加[5]。

尽管如此,传统的博物馆实物展陈所能提供的,尚且还能称得上“原生态”的艺术史。一旦经过各种复制及后期制作进行数字化呈现时,观众与原作之间,以及与传统的文化基因之间的唯一连结纽带也被切断。从这个角度出发,经由数字化展现的艺术作品,本质上与艺术史教科书上的插图并无差异,可能的不同在于传统机械复制与现代数字复制的技术手段,以及给人带来的视觉体验。因此,无论多么先进的科技,多么逼真的数字化呈现,都无法代替艺术品本身,这也是艺术之所以为艺术的基本前提。

四、小结

借助科技来进行艺术创作是一个方向,而目下更为普遍、成熟、大范围推广的应用,还在于现代科技下的古代艺术精品的研究、解读和展陈。跨越以“印刷”和“摄影”为代表的机械复制时代,今天的数字媒体产生和应用已经宣告了数字复制时代的来临。这不单单是名称的转变、载体的更新,更是传统艺术、设计得以大范围、全方位、全时段传播、演绎的契机。

诚然,数字化的艺术呈现无法取代艺术原作,前者先天缺少后者的物质性、特异性和历时性,但不可否认,这确实是一条行之有效的保存作品、传播艺术、远程展陈、吸引观众、增进互动、提升理解的途径。相信伴随着越来越快速的科技迭代更新,会有更多也更精彩的数字化媒体设计跃然于世人面前。

注释:

①此图及以下各图,均采自网络网际,仅用于学术研究,不作商业出版之用。

② 参见新媒体设计公司水晶石官网http://www.crystalcg.com/news/26.html,2019年12月2日访问。

③ 参见新媒体设计公司水晶石官网http://www.crystalcg.com/news/26.html,2019年12月2日访问。

④ https://hk.heritage.museum/zh_CN/web/hm/exhibitions/data/exid239.html。

⑤ 《光绪大婚典礼全图册》,清光绪十四至十五年(1888-1889),内务府员外郎庆宽领衔绘,绢本,设色,9册,144开,纵53cm,横60cm。现藏北京故宫博物院。

⑥https://www.ntl.edu.tw/sp.asp?xdurl=MP15AP/BOOK_CP.asp&xItem=16344&ctNode=1427&mp=15#

⑦https://community.htc.com/tw/chat.php?mod=viewthread&tid=102209&fbclid=IwAR0C_DcQR9SJb51vUncAt QKPRkfmUw9CaIlh0OSsnbHzcvRxEHKBs5pMGZY。