泉州金苍绣审美研究

郑 黎 刘俐俐

(1.华侨大学 美术学院, 福建 泉州,362021;2.华中师范大学 国家数字化学习工程技术研究中心,湖北 武汉,430079)

泉州独树一帜的“金苍绣”是以金线盘结工艺为代表的地方绣,古时称作刺桐绣。其主要使用的线材较一般绣线粗,并以不同颜色的箔包裹,因粗细似“葱”,“葱”在闽南方言里发音为“苍”,而有了“金苍绣”的名称。其盘结工艺保持着与失传的唐代“蹙金绣”之渊源。“蹙金”是将金线绣花而塑设线纹使其服贴精细的一种刺绣工艺,最早多使用于唐朝宫中贵妇的衣裙、霞帔中,体现了皇宫贵族喜好用金的时尚偏好,也是早期金苍绣审美风格的主体影响。除了金线盘结的特点,金苍绣还有以棉花垫高类似浮雕造型的另一典型特色,凸显且强调主体。拥有这两种特点的金苍绣较大区别于其他绣种,整体风格强烈,辨识度高,承载着地方历史文化的风貌。

尚刚教授在《中国工艺美术史》中谈到:通过工艺美术,能对时代审美风尚及其变迁有全面、深入的理解,这是凭借其他文艺门类诸如“绘画”“诗歌”难以做到的[1]。所以,对泉州金苍绣审美的梳理有助于对整个文化生态的领略,与人类学的研究思路也互为对应。依艺术人类学思路,通过回归历史语境,从审美的生成和发展中可研究民间工艺文化的内在层面并探究与之相关的问题。当代民间工艺美术日渐式微,如何继承优质的传统文化并转化发扬是整个社会关注探讨的难题[2]。关于泉州金苍绣,从其审美关系中可以发现,随着封建王朝的消亡,其适时的审美主体已经消失,但因泉州的宗教文化仍较好地保留于民间,一定程度上为金苍绣提供了延续的土壤,也使新的审美风格形成。进入21世纪,社会日新月异,新的时空环境又在改变着先前的文化生态,但是金苍绣的形制尚在持续以往。即要保持传统,又要适应新环境,成为当前金苍绣发展的关键问题。本文将时间线索从建国前后两个层面展开,探讨金苍绣不同时期的审美风格及文化内涵,探究其内在联系,为金苍绣的当代审美定位。

一、泉州金苍绣早期风格解析

(一)金苍绣的历史探源

金苍绣在泉州的盛行,与其地理位置及历史关系密切。泉州位于福建省东南沿海,水深湾多,三面靠山,一面朝海,海岸曲折,雨量充足,气候适中。唐朝时,泉州进入兴盛时期,海外交通贸易飞跃式发展,商业贸易繁荣。至唐末五代,藩镇割据,而两宋末先后遭受金、元入侵中原,致北方反复陷于战乱,南方则显安定,因此政治、经济中心南移。期间中原人民几次大规模进入泉州,带入了先进的生产技术和科学文化,也带动了泉州经济的发展,泉州逐渐成为世界大港。贸易的活跃,对产品的需求,直接促进了手工艺的快速发展。一般而言,手工艺审美主要受到供需要求及主流文化的影响。自唐代海上贸易开启之时,来自海外贸易的需求使当时唐宫廷流行的蹙金绣传入泉州,这一技艺因此得以在泉州落地。

刺绣古时即为豪华的装饰,金苍绣在泉州繁荣也必然拥有强大的消费群体。据史料记载,宋皇室南渡,迁都临安(今日的杭州)。几经辗转迁徙,专门管理赵宋皇族事务的“南外宗正司”,于建炎三年(1129)十二月迁入泉州。泉州尽管远离首都,却是南宋时期最大的宗室聚居地。当“南外宗正司”入迁泉州时,将原“旧馆驿内西侧的泉州添差通刺厅”改成皇族居住地,古榕巷内的“水陆寺”则设为“南外宗正司”司署。首批入迁泉州的宗室子弟即有349人,随后日益蕃衍,最终居住在泉州的皇族宗室多达4000多人。“南外宗正司”的驻留及赵宋皇族这一特殊群体于此的繁衍生息,极大地影响了泉州的政治、经济、文化、海贸等方面,同时集成了一个巨大的消费群体。他们带来了中原地区先进的生产工具,还有罗、纱、绢、陶瓷等时兴产品,也将染、织、绣、印花、制瓷等先进技术传播进来。于是宋、元时期,刺桐绣开始逐渐普及,金苍绣属于刺桐绣中的一种代表技艺,其生产由单个的制作逐步扩展为商品性生产,专营的绣铺也孕育而生。宋时泉州城内东隅有个“衮绣铺”,据说是刺绣业的聚集地。衮绣指衮衣绣裳,是绣制朝服的简称。皇亲集中居住泉州,带动了泉州刺绣业的繁荣。中原的主流思想、文化品味和审美观潜移默化地影响到刺绣行业中。皇族还带来了大量的财力,为金苍绣提供了存在及发展的有力支撑,使金苍绣在泉州得以扎根。

金苍绣盘结与浮雕式造型法之所以流行于泉州一带,缘于其特殊的需求及审美。泉州自宋以来,就有朱熹描述“此地古称佛国”的美誉,还被称为“世界宗教博物馆”,不仅有众多的寺观佛堂和各类宗教信众,还有几乎遍布泉州数量庞大的各式民间信仰庙宇。不仅各类寺庙和神像的装饰必不可缺,而且各种大小宗教仪式都为金苍绣提供了可观的需求。另一方面,明清时期,地方戏曲愈加繁荣,对绣制戏服、道具和泉州特色的木偶服饰用品的需求量很大,直接推动了刺绣业的长足发展。因金苍绣优势明显,它的浮雕特征强烈醒目,打破了刺绣的平面性。其与浮雕的实体性结合,能灵活地运用在不同的空间,尤其置于宗教活动中时与周围的环境互相映衬相得益彰。因此,金苍绣拥有了强大的市场需求而日益蓬勃繁荣。

(二)早期金苍绣传统风格审美

泉州金苍绣历史资料及文献稀缺,因为绣品材质的保存局限及历史原因,目前能找到的早期泉州金苍绣作品只能追溯到清代左右。然而,金苍绣的风格审美绝不是独立的视觉现象,整体上它必受当地文化生态等综合因素的影响,同一层面而言与类似的工艺美术门类如雕刻等也会保持协调融合。据记载,泉州木雕兴起并发展于唐天宝二年(686),当时武则天登基后命令各州兴修寺庙[3]。那时的泉州经济繁荣,位于开元寺的周边有大小庙宇上百座,佛像、建筑装饰等需求为雕刻艺术的兴起提供了广阔的空间,同样也带动了金苍绣的发展。金苍绣在宗教装饰中作用独特,从艺术美角度来讲,其柔性的质感与雕刻形成对比,而垫高的浮雕式造型又与雕刻形成统一呼应;从应用性来看,金苍绣较雕刻的使用更灵活,适合庙宇里部分装饰变换更新的需要,如神像着衣、桌裙、佛幡、门眉等。它与雕刻形成了当地寺庙里共生的关系,相辅相成且风格统一。尽管研究金苍绣不同时期审美时,无法找到早期的直接佐证,但从易留存的泉州雕刻中即可以大体推断当时金苍绣的基本审美特征。闽籍艺术家黄坚在《闽南地区民间雕刻艺术研究》中谈到闽南早期受中原文化影响颇深,所以闽南雕刻具有与中原雕刻区域区分度不高的特点

[4]。总体上,雕刻材料及技术经过一代又一代的实验开发而日趋完善,雕刻的发展也是随时代发展而发展的。中国是文明发达较早的国家,从隋唐开始繁荣,经过宋、元、明、清几个朝代的成长积累直到清末封建王朝崩溃。由此为依据,抛开各个朝代的个性因素,可以认为中原雕刻整体上的发展是一个由简到繁的审美过程。因此,也可以基本判断,泉州金苍绣古时也历经了由简洁大气到精致繁复的审美进程。

泉州闽台缘博物馆馆藏的一幅清代龙蟒桌裙金苍绣(图1)正好印证了金苍绣工巧而繁复的特点。这是一件工艺精湛,内容尤其丰满,表达华丽的绣品。刺绣的产生即为豪华的装饰,古时作为身份的象征,所以其审美性要求很高。这幅绣品从构图、题材、造型、色彩等方面全面地体现了当时的审美观,展现了高度的艺术美。

图1 清代龙蟒桌裙及局部(泉州闽台缘博物馆收藏) 作者不详

构图上,它的布局具有“程式化”的特征,各式图案依各自寓意沿袭既定模式,围绕着主体安排在周围。这种不同时空的景物表现在同一画面中的方法即典型的散点透视法,是中国古典美学中的空间审美造型法[5]。内容上,整体表现为中心偏上的放射状构架,正中上部分以一条坐龙为中心,坐龙属于龙纹中最为尊贵的一种纹样,龙颏下设有一个火球,四只爪以不同的体态伸向四个方向。龙身呈卷曲状分布在头部上下方,整体给人感觉跃动而威严,垫高的造型处理更突出了视觉感。相较于庄严的坐龙,其他部分则表现得形态活泼、比例较小,围绕在左右和下方,有凤凰、麒麟、大象、鱼化龙等纹样,配上禹门、浮桥、水醮等文字,辅以海水纹、云纹、花卉等,表达内容极为丰富。一般佛教装饰在题材方面有两类,一种以佛教故事为主,表现与教义相关的主题;另一种仅仅为佛教活动装饰而存在,并没有太多佛教寓意。 这件绣品图案语言的表达以具有强烈的寓意和理想化的象征符号为主,承载着丰富的故事,通过固定的视觉形象传意。如图中文字“禹门”,禹门原意为龙门,据《水经注》载:“龙门为禹所凿,广八十步,岩际镌迹尚存。”[6]后人因纪念禹的功德,称之为禹门。还有传说达摩于此圆寂。再如“鱼化龙”图案纹样,鱼化龙是“龙鱼互变”的龙,通常是龙头鱼身的形象。长安民谣里的“东海大鱼化为龙”和民间鲤鱼跳龙门的传说,都是描述鱼龙互变的关系。还有“蝙蝠”图案,“蝠”谐音同“福”,指福气、福运、洪福。《千字文》中有“福缘善庆”一语,表示善良与吉利能引来福。《韩非子》载:“全寿富贵之谓福。”如此众多的寓意强烈说明了泉州金苍绣在内容上继承了我国自古以来传统图案纹样的表达方法,是对中原文化认同的有力证明。其中稍显特别的是象元素图样。象在我国文化中为瑞兽,比喻为好景象;在东南亚文化中,象是常见动物,因寿命长达二百余年,成为佛法神通广大的象征。这里,象受到两种文化的青睐。泉州作为古时交通大港,同东南亚的交流通商频繁,象纹样的使用也代表了对域外文化的认同,有益于泉州对外经济的发展,也体现了泉州多元文化的特征。

形式上,它处处体现对美的法则的驾驭能力。如图中的坐龙与其他图案大小对比的整体关系;坐龙的浮雕式表现与其他图案的平面表现之对比;主体图案与其他辅助图案线条的疏密对比;材料使用以粗细不同的金箔线构成的统一对比等。这些表达方式将主次关系、虚实韵味、细节刻画运用自如,从中感受到创作者极高的美术素养。色彩上,尽管历经百来年有一定褪色,但因当时所用金线含金量较高,所以色彩保持至今尚好。高成本制作的背后,深刻说明了当时对神、佛的崇奉。豪华的金线配上贵气的黄色丝绸底布而色调统一,加以少量重色的穿插,给人高贵雅致的色彩印象。审美表达基于佛教的寓意,代表佛光无边的金色和贵金属黄金质感的金线正好成就了精神与物质的契合。整幅绣品代表了清代闽南地区的审美格调,也表明了其主要用途。它反映了那时的人们保持以汉族传统思想和审美意识为前提,在信仰、审美、理想等精神层面的驱动下,讲究形式、材质美与题材象征意义的结合,逐渐形成了重宗教、民俗的闽南地域文化特征的金苍绣。

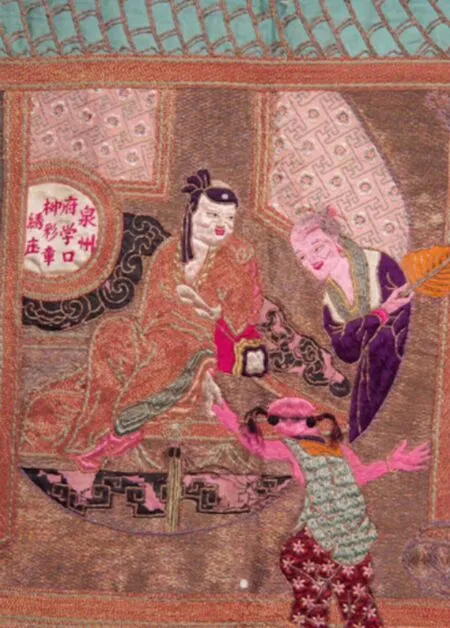

研究中幸运地找到了由一位民间艺术爱好者陈燕燕私人收藏的泉州金苍绣(图2)。这幅金苍绣曾经流落到海外幸运地保存完整,对于研究金苍绣具有非常宝贵的价值。它侧重反映了当时民间装饰的品味和需求。

图2 清代泉州柳彩章绣庄绣品(私人收藏)

据载,泉州的绣铺在明清之际已经发展得十分兴盛,“日春堂”“得春堂”等绣庄的产品名扬四方。到了清末民初,泉州当地绣铺多达数十家,刺绣工人也有数百多人。而在泉州打锡街,有一家名为“柳彩章绣铺”的绣坊经营制作的正是闽南特色的“金苍绣”,在当地十分有名。图2的题款也可以看出此绣品系出自于这个绣铺。此绣品表现的是日常家庭生活场景,传达了母慈子孝的精神内容,极具儒家审美倾向。时值民国时期,是中国历史上的多事之秋,审美上表现出对古典主义崇尚的潮流。《尚书·康诰》载:“天惟与我彝。”孔传:“天与民五常,使父义、母慈、兄友、弟恭、子孝。”这是中国传统文化历来倡导的母亲慈祥疼爱子女,子女孝顺父母的道德风范,借助金苍绣等不同艺术途径传导。这幅绣品呈暖色调,整体秀雅,至少5种以上的类似暖色使画面层次丰富。一个大半圆似门栏状将画面分出前后空间,构图巧妙而整体。人物造型生动,线条流畅,重点在两个正面人物脸部表情的塑造,以及孩童手部形态。对这些造型的技术难点到位的处理,充分展示了绣庄精湛的技艺水平,在尊古复古的传统思维下传达出愉悦和谐的家庭生活气氛,说明金苍绣在当时题材涉及广泛,也证明了那时金苍绣发展的繁荣状况。

以上两幅绣品虽然时间为清末民初时期,但仍然延续了清代“雅正”的主流审美思潮。前一幅形式上有雕缋满眼的装饰风格,后一幅契合了儒家正统的价值观。清代商品经济的发展使通俗审美意识加强,民间艺人的地位日益上升,民间工艺品的美学意味和艺术价值被社会各界普遍认可而得到更好的发展[7]。此时,金苍绣的审美集合了中原主流文化,将精神认知创作到工艺制品中,把内在的审美感悟植入到特有的视觉塑造中,成为当地文化的一个显证。

图3 陈美英·龙蟒桌裙(尺寸:100×80cm)

图4 陈美英·掌中木偶戏服(私人收藏)

二、当代金苍绣风格审美

(一)当代泉州金苍绣发展线索

抗战时期,闽南处于战争前线,经济发展停滞,手工业被制约。新中国成立初期,国家将工艺美术作为出口创汇的支柱产业,对优秀的传统工艺格外关注。在此背景下,上世纪50年代至70年代之间,位于泉州西街许厝埕13号的国营泉州工艺美术厂(后改为泉州工艺美术公司)由一批顶尖的工艺美术大师造就了当时的辉煌,泉州金苍绣也在此环境中蓬勃发展。如今,时代变了,手工艺行业已远远无法满足国家经济发展的需求,于是专业绣娘慢慢消失,泉州的金苍绣也在衰落。厂里70多岁的陈美英阿姨几乎是现在还在坚持手工刺绣的唯一人。老人介绍,她19岁进入国营泉州工艺美术厂做学徒,即上世纪70年代,那时还是工厂繁盛的时候,有做雕刻的、做花灯的、编竹篮的、做刺绣的,仅刺绣厂就有40多个工人,还有30多名外包工人。而陈美英的师傅正是当年著名的学府口“柳彩章绣铺”的长媳苏进治。1926年,年仅11岁的苏进治为了帮家里减轻负担而成为“柳彩章绣铺”的一名绣娘。随后,她聪慧的领悟力和精湛的手艺得到老板赏识,后来成了绣铺的长媳,继承柳家的刺绣技法。战乱时期,柳家长子为避免被抓壮丁而改姓刘。1949年,因为各种原因,在台湾做生意的刘先生无法返回而被迫留在了海峡对岸,直到1995年在台湾去世。当年独自在家乡教养孩子的苏进治没办法兼顾生意,绣铺只能收歇。后来泉州成立了工艺美术厂,苏进治与其他绣娘一样进入了刺绣车间工作,精熟的技艺使她很快成为厂里的技术骨干。当时车间里有数十名工人,通常大家都是绣好基本人物,而眉眼等关键部分总要由苏进治来绣,因为只有经过她绣出来的人物面部才显得特别灵动。慢慢地她也带出了不少出色的徒弟,比如坚持了50多年还在绣的陈美英,但其他人都没有坚持下来。

工业化大发展下的金苍绣在近30年没有找到新的方向而走在了由盛到衰的路上,其因是规模化的生产取代了大部分消费需求。在经历了一段迷失之后,近几年,工艺美术又从国有、集体回归到了手工作坊,形成又一次经济模式的转型,这也是复兴路上的一次进步。经过多年来各种尝试,手工作坊更适应当代工艺美术产业的发展。

(二)当代泉州金苍绣审美样式

苏进治老人的作品基本找不到了,但她在90多岁的高龄时徒手画了一批记忆中的精美的金苍绣图案。这些图案基本是花草纹、狮虎、福禄寿喜、八仙等。老人回忆,曾经在解放初期为开元寺绣十八罗汉,可见在当时国家提出“百花齐放、推陈出新”的方针下,工艺美术生产得到逐步恢复与发展,金苍绣题材仍然丰富。后来,随着经济的发展,机绣的冲击,手工刺绣基本丧失了生产日用品的竞争力。而今的金苍绣是省级非物质文化遗产项目,被列为泉州工艺美术濒危品种技艺,仅有极少数艺人保持着手工刺绣,产量很低。因为量产少,金苍绣当前基本只有龙蟒桌裙和一些木偶戏服使用手工工艺制作,且订单多来至于台湾和东南亚。

图3是陈美英阿姨所制刺绣,也是目前仅存以手工生产的金苍绣代表作,完成这幅刺绣前后需要半个多月的时间。因为同为龙蟒桌裙,将其与图1比较,可以直观地探讨其中审美的变化。首先从主题方面看,表现内容明显减少了很多,且内容也更趋抽象,正中上部仍然采用以一坐龙为主体部分,围绕左右及下部分的分别是凤、麒麟、海浪纹等,但没有具体的传统故事情节的表现,仅以纹样单体寓意表达。从造型方面看,沿用了以前主流的形态,细节处理上有调整。例如龙的塑造高低层次有些许变化,额顶尤其突出,显得头部更突出;龙须更细长,弧度处理得更夸张;龙尾部分没有使用垫高处理,而是搭建线骨架在之上分组处理,形成了惟妙惟肖的鳞片的效果;龙角部分也如此处理,构成了整幅刺绣中稍高于平面的中间层次。这种处理改变了中国传统雕塑的平面造型思路,似乎借鉴了西方雕塑的造型思维。在色彩的处理上,估计应对成本和时间的考虑,以往使用的那种近乎宽约0.3mm的细线密铺造型法不再使用,而是整幅以约宽1mm的金箔线盘结塑形。底纹即平面部分用一些纯度较高的丝线以平针填色。而底布使用了红色缎面。红色在宗教里是血液的颜色,象征生命,祖先在祭祀典礼时会用到动物的血液,代表灵魂与生命的奉献,所以红色用来驱鬼避邪,同时红色又有吉祥喜庆的寓意,带有鲜明的民间色彩意味。整幅绣品充分延续了金苍绣盘结工艺与浮雕式特色,作为桌裙因其固化的装饰功能,半浮雕的造型保持着与整个祭拜场所空间布局的协调。这一特有的审美形式因为宗教功能而保留下来。

图4是陈美英阿姨手工刺绣的另一主要产品—木偶戏服。木偶戏出现于泉州关于神明的重大庆典活动中必有的“献戏”环节,有力地带动了泉州木偶的繁荣。古时称木偶戏为“嘉礼”,即认同了它是送给神明最好的礼物,说明泉州木偶是典型的宗教文化下的产物[8]。其整体造型继承了中原的宗教造像模式,所以金苍绣在木偶服饰上的表达始终离不开宗教意识下的审美观。这件是掌中木偶所穿戏服,代表着皇帝的身份。整个图案依旧延续了桌裙的基本构图方法,戏服前胸部分仍是坐龙,龙头以浮雕式凸出;两个袖子上表现的是八宝法器及祥云穿插其间;坐龙下方是两条行龙对称围绕,仿佛出自底端汹涌的海水之中。整体色彩强烈,高低层次错落,尤其适合木偶舞台表演多角度的观看效果。

从以上样例可以看出,当代的金苍绣审美是从古时延续、积淀,进而广泛传播走向民间的审美进程。一方面为符合建国初期经济发展的需求,由一定的具象向抽象转化,在创新的同时减少成本,也符合因消费主体的转换改变审美风格的原则。另一方面,延续了宗教意味,使优秀的传统文化在民间得以继续流传。

三、结语

在泉州的历史文化发展中,不仅有久远的中原文化,还含有拼搏的海洋文化和外向的海丝文明,它们在闽南大地共同交融与碰撞,揉和形成多元且开放的特征。泉州金苍绣通过吸纳、融合这些文化因素形成了独一无二的样貌,在发展历程里至始至终交织着宗教情结。它的审美创造了神凡共生、动静相宜的意境,传统的图案经过金线盘结和垫高而塑造出神性、教化的审美意味,神秘且庄重,还隐约带着海洋中莫测的气息,建构了金苍绣内在的审美观和文化价值。因此,宗教性是金苍绣依附的精神载体,是金苍绣持续发展的根基。于泉州这个神明“密集”的地方,审美表达只有在此语境下演绎才能将传统文化的精髓延展,才具有真正的生命力。梳理好宗教文化,将其思想细分,再运用金苍绣的审美设计予以解读,是未来金苍绣传播及面对市场的方向,是文化增殖下的传统手工艺品牌的发展趋势,也是本研究进一步深入的目标。

——泉州宋船