螺 洲 之 梦

陈侣白

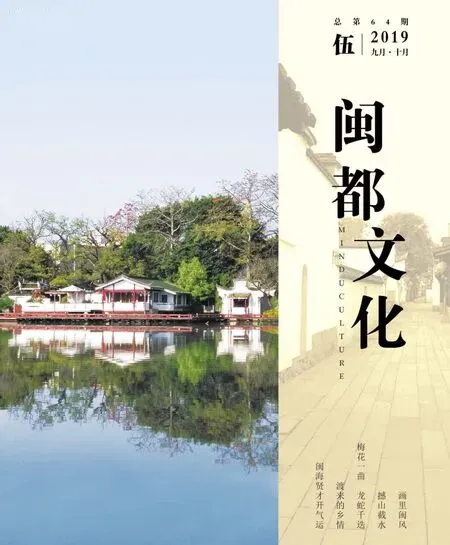

福州南台岛东南端的古镇螺洲,烟波浩渺的螺江(乌龙江)沿镇长流,四望五虎山等冈峦苍翠,文化历史悠久,俊贤辈出,是个风景秀丽的文化名镇。1953年起我与它缘分不浅,它见证了我青年时代的事业幻梦和悲欢离合,不觉距今已有66个年头了。

20世纪50年代,国内上演过挚友朱一震和我合著的多幕话剧《种橘的人们》,放映过我们二人为之进行改编的电影故事片《闽江橘子红》。我们创作的地点是螺洲,上海电影制品厂拍摄故事片的主要地点也是螺洲。回顾来龙去脉,说来话长。

朱一震和我都是福州人。朱自幼痴迷于话剧,学生时代就已显示出编导方面的突出才能。20世纪40年代中期担任福建省青年剧社副社长兼导演,演出过曹禺的《雷雨》等。1947年到南京的国立剧专戏剧创作专业深造,1949年春以优异成绩提前毕业。回福州后担任民盟外围组织明日剧艺社社长兼导演,演出李健吾的多幕进步讽刺喜剧《无独有偶》。我痴迷于文学,但也喜好戏剧,读小学时被社会上的民间歌舞团看中,主演过吴稚晖的多幕歌剧《小小画家》;青年时在福州业余剧人话剧团参加过林柯的多幕话剧《沉渊》的演出。中华人民共和国成立后,朱一震和我都先后进入福建省文工团和福建省文联搞创作,长时间在福州市郊农村与农民打成一片,在深入生活中有许多收获。华东文化局将在1954年秋隆重举行首届华东话剧会演,强调各省参演的剧目最好是自己创作的。当时农村互助合作运动进入高潮,朱一震和我想合著一部反映这方面题材的多幕话剧争取参演,人物、故事都有一定的基础,但考虑到稻田生产色彩单调,还是决定把戏放在有浓烈色彩感的福橘种植区,于是选定了在橘乡之一的螺洲进行创作。

当时螺洲是闽侯专署所在地,闽侯县文化馆设在这里。我们于1953年初夏入住县文化馆。白天出外感受橘乡的旖旎风光,调查了解福橘生产特点、互助合作情况、抗御自然灾害成果等。晚上在灯下构思、讨论人物设置和情节安排。螺洲遍野橘林青青,让我们耳目清新,精神为之一振。小茶馆白发店主边抽烟杆边与我们娓娓拉呱,说:“橘树冬天结红橘春天开白花,而且这里有‘田螺仙女’下凡为一个单身农民哥‘守舍炊烹’的传说,所以我们螺洲素来有‘白花仙洲’的美名。”这优雅的名字引发了我们无穷的想象。螺洲沿江有许多榕树和白石栏杆,仲夏之夜月明如霜,榕荫带来了神秘感,白茫茫的螺江默默东流,江风习习劲吹,夜已深,我们倚栏忘了归去,真不信人间有更美好的意境!秋日的黄昏我们沿江漫步,遥望晚霞染红了对面雄伟的五虎山,直到暮色降临,脚畔的螺江变成苍茫的飘带,在袅袅晚风中自在地轻曳,我们感受到了梦幻之美。

螺洲大桥下的帝封江,背后的五虎山依稀可见

螺洲古渡

在这样秀丽的环境中,我们的剧本构思进展顺利。戏剧的关键是写人,我们以脑中熟悉的农村人物为基础,运用典型化的方法,塑造出不同性格的人物:主人公是把青春献给互助合作事业、充分坦露人性而尚带青涩的妙龄女郎银花,形成反差的是刚愎自用的权威老农杨大发,其儿子是银花的恋人、追求进步而常冒失的小伙子阿龙;此外安排了正直而富有风趣的老汉、天真活泼的小学女生、小农式自私自利的农妇和怕老婆的丈夫、因天灾造成残疾的二流子、“墙头草”型的老大妈等。“情节是性格的历史”,把这些人物放在特定的环境中互相碰撞,从中产生剧情。简单地说,剧情梗概是:中华人民共和国成立初期,闽江边白花洲橘农互助组,年轻的互助组组长银花面临复杂的人际矛盾和自己棘手的恋爱关系,在当地政府的支持下,团结组内外乡亲,解决了等价互利问题,扑灭了特大虫灾,获得了福橘的丰收和美好的爱情结局。经过风浪的摔打,互助组的骨干人物成长了,有过错的人也自然而然地转变了。朱一震擅长喜剧,这种风格在剧中得到充分体现。而我善于抒情,在螺洲环境的影响下,剧中尽量运用了地方风物、民间色彩。如七夕渡口,江上情歌;林中夜话,村头社戏;豆棚瓜架,晚霞新月;绿水白鹅,牧人谣讴……及至朝阳绚烂,红橘丰收,笑声在橘林回荡,我写的主题歌在青山绿水间飞翔:“闽江边上白花洲,橘林青青江水流;春来橘花一片白,腊月橘子红满洲。太阳出山正开头,丰收后面再丰收;种橘的人们手挽手,白花洲要变成金银洲。”这些都为剧本增添了田园抒情气息。

经过在螺洲近一年的埋头创作,1954年初福橘红遍枝头的时候,朱一震和我带着心血的结晶——4幕6场的《种橘的人们》剧本,回福州过年了。剧本被福建省文化局肯定,上送华东,受到著名剧作家、中共华东局宣传部副部长、华东文化局局长夏衍的高度赏识,在华东作协主办的大型杂志《文艺月报》连载,确定为福建省参加华东话剧会演的剧目,由福建省话剧团首演(朱一震担任执行导演,我是导演团的一员)。我们领着演出人员到螺洲体验生活,精心排练。同年9月在上海参加首届华东话剧会演,《种橘的人们》成为会演中最受欢迎的剧目,获演出奖,剧本创作受到华东文化局的表扬并写入奖状(因会演中自己创作的单位不多,故不设创作奖,《种橘的人们》是唯一获此殊荣的剧本),红遍华东,影响全国。上海电影制片厂演员剧团、北京的中国青年艺术剧院、四川省话剧团、浙江省话剧团等争先演出此剧(青艺还特地专场为全国人大会议的全体代表演出了此剧),省内外的不少戏曲剧种也纷纷移植此剧,螺洲挤满了前来采风、体验生活的演艺者,连新文艺出版社也赶来拍摄《种橘的人们》连环画,热闹非常,默默无闻的螺洲一时受到文艺界的青睐。1955年春,朱一震和我应上海电影制片厂之约,将《种橘的人们》改编成了电影文学剧本《闽江橘子红》,先是赴沪在上海电影剧本创作所执笔,后赴京送文化部电影局审定。改编很成功,是福建省的第一部电影故事片。上影厂大队人马随后到螺洲拍摄,正是万人空巷争先看热闹的时候,朱一震和我这两位作者却因某种历史原因无缘参与盛况。

改革开放春风浩荡,朱一震和我早已得到平反。今天,“闽江橘子红”已成为福建人民赞美家乡美好风物的自豪语。我于深深怀念朱一震之余,也常想念当年上影厂的有关人员。人生如朝露,导演张客(导演过《上饶集中营》)、男主人公饰演者张伐(民国时期著名演员)、主题歌作曲者黎音海(时任中国音乐学院副院长)皆已作古。如今80多岁的人中,女主人公饰演者李玲君(主演过《渡江侦察记》)等,不知现在情况如何。唯一知道的是牛犇,他当时在《闽江橘子红》中只演小角色,后来演艺大进成果突出,获金鸡奖终身成就奖,83岁入党,成为名人。他恐怕是当年《闽江橘子红》剧组中硕果仅存的人吧。我虚度94春秋,不胜沧桑之感,写了《忆螺洲》两首七绝:

《闽江橘子红》电影海报

盈盈碧水漫江流,红橘白花往事幽。

六十六年如一梦,月华犹自照仙洲。

烟消云散叹风流,离合悲欢寄此洲。

昔日明星多已渺,牛犇与我共白头!