腰椎管狭窄症伴或不伴退行性腰椎滑脱的步态特征分析

戴晓勤,俞仲翔,徐盛明,匡勇,房雷

(上海中医药大学附属曙光医院骨一科,上海 200125)

随着老龄化进程的加速,退行性腰椎椎管狭窄症(degenerative lumbar spinal stenosis,DLSS)已成为老年患者腰腿痛的主要原因[1]。DLSS主要症状表现为刺激或压迫马尾神经或神经根引起的临床症状,如累加骶部和下肢疼痛及神经性间歇性跛行,临床以减轻患者症状和改善生活质量为主要治疗原则[2]。退行性腰椎滑脱(degenerative spondylolisthesis,DS)是导致DLSS的重要原因[3-4]。步态是人类最基本的行为,其动作的完成是骨骼、肌肉、神经等一系列因素共同参与的结果,任何一个环节出现问题都可能导致步态异常,通过步态分析不仅可为步态异常提供依据,也可为患者之后的康复治疗和评估提供参考,但较少见步态分析用于DLSS伴DS病情评估的报道[5]。本研究观察了DLS伴或不伴DS患者的步态特征,旨在探讨DS对DLSS患者步态的影响,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择2017年1月~2019年1月在本院就诊的DLSS患者作为研究对象。纳入标准:①患者有不同程度的持续性下腰痛、间歇性跛行等症状,发作时以单侧根性症状为主,经腰椎正、侧位和过伸、过屈位等X线片检查,符合DLSS的诊断标准;②年龄50~75岁,性别不限;③患者对研究知情并签署知情同意书。排除标准:①合并腰椎感染、肿瘤、结核或腰椎骨折等病理状态者;②先天性椎管狭窄、创伤等患者;③患者长期卧床、需要拄拐及辅助行走工具者;④精神疾病或认知功能障碍者;⑤拟纳入或已纳入其他临床研究者。共纳入患者74例,其中男28例,女46例;年龄54~74岁,平均年龄(66.08±5.17)岁。

1.2 DS诊断标准

拍摄自然站立位全脊柱正侧位X线片,无椎弓峡部裂,无脊柱侧弯,按Meyerding分度标准诊断DS:Ⅰ度指椎体向前活动<椎体矢状长度的1/4,Ⅱ度椎体向前活动≥椎体矢状长度的1/4但<2/4,Ⅲ度指椎体向前活动≥椎体矢状长度的2/4但<3/4,Ⅳ度指椎体向前活动≥椎体矢状长度的3/4。

1.3 研究方法

测量患者的体质量、身高,计算体质量指数,使用视觉模拟量表(Visual analogue scale,VAS)评定患者的腰痛和下肢痛症状,应用苏黎世跛行问卷(Zurich Claudication Questionnaire,ZCQ)评估下肢麻木。步态分析采用Opti_Knee三维运动分析仪和4个高清摄像头,患者行走5米距离2次,行走时采用4台高速摄影机以180 Hz的采样率进行录像,每台摄像机之间的光轴为120°,采用直接线性变换法计算三维标,采用Frame-DIASIV软件将顶骨、耳廓、胸骨中点、肩关节中心(左侧left,缩写为Lt,右侧right,缩写为Rt)、肘关节中心(Rt和Lt)、腕关节中心(Rt和Lt)、掌指关节(Rt和Lt)、髋关节中心(Rt和Lt)、膝关节中心(Rt和Lt)、踝关节中心(Rt和Lt)、跟骨(Rt和Lt)、跖关节(Rt和Lt)、脚尖(Rt和Lt)、髋关节连接线中点、髂嵴上缘(Rt和Lt)等标志物点进行数字化。整体坐标的X轴对应运动长轴,Y轴对应运动的中外侧轴,Z轴对应垂直方向。X轴、Y轴、Z轴的三维分析误差分别是:±0.05 cm、±0.04 cm和±0.05 cm。采用三点移动平均法对5 Hz低滤通波进行数据平滑。步态过程中测量每个特征,在受试者足跟接触(Heel contact,HC)和脚趾离地(Toe off,TO)的矢状面水平轴进行两次距离测量。根据体截面质量比采用加权平均法合成虚拟点,通过步态过程中根据三维位置数据估算每个身体部位的重心(center of mass,COM)位置获得,计算COM位置时,采用冈田身体部分惯性系数。

1.4 观察指标

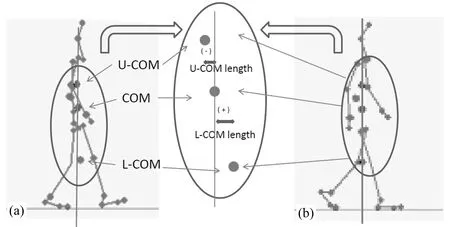

①观察2组患者基线资料,包括一般资料与基线影像学变量资料;②比较2组患者步态分析数据。纵向步距通过测量从尾端脚接触点(HC)至前端脚HC的线性距离获得。着陆距离(Touch distance,TD)定义为着陆脚脚后跟与身体重心(Centre of mass,COM)之间的前水平距离,根据脚部着陆时身体惯性参数计算。释放脚时的释放距离(Release distance,RD)计算为释放脚脚趾与COM之间的前水平距离。将步长、TD、RD乘以身高进行标化。步行速度由两步COM前移的前方位移计算得出。上COM至COM之间的距离(distance between upper COM and COM,U-COM)和下COM至COM之间的距离(distance between lower COM and COM,L-COM)在COM前侧记录为0或正数,在COM后侧时记录为0或负数(见图1)。测量长度÷患者身高×受试者平均身高进行标准化。髋关节角度定义为胸骨水平处胸部中心至髋关节的线与膝关节至髋关节线的角度;膝关节角度定义为髋关节至膝关节的直线与踝关节至膝关节直线间的角度;踝关节角度定义为从膝关节至踝关节的直线与MTP关节至踝关节之间直线的角度;髋关节和膝关节的弯曲位置和踝关节的背部弯曲位置被定义为正角度。HC和TO步态时,测量踏板和踢腿侧上述角度。躯干在矢状面上的角度定义为髋关节至胸骨水平的胸部中心线和垂直线之间的角度。

图1 HC和TO时COM测量示意图,A为HC时,B为TO时

1.5 统计学方法

采用SPSS 23.0软件进行数据分析。计量资料采用均数±标准差表示,采用t检验,计数资料采用率或百分比表示,采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

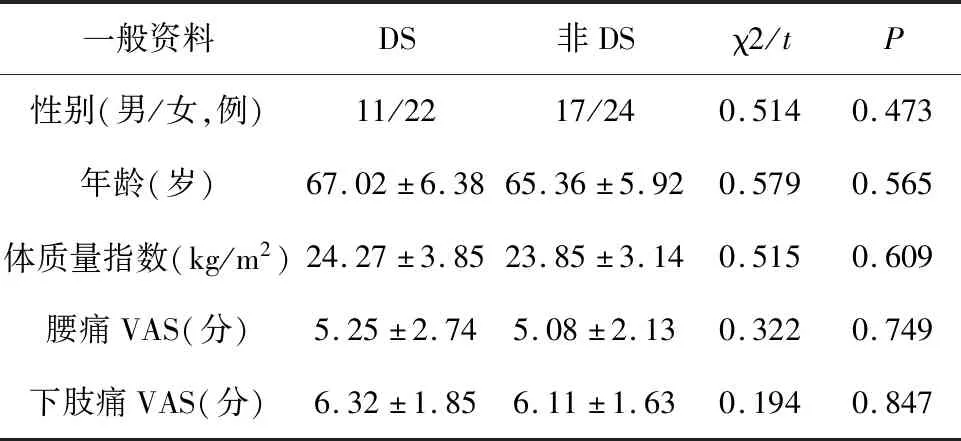

2.1 DS和非DS组患者基线资料比较

74例DLSS患者诊断伴有DS者33例,均为Ⅰ~Ⅱ度滑脱。DS和非DS患者的性别、年龄、体质量指数、腰痛VAS、腿痛VAS评分等一般资料相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 DS和非DS患者基线影像学变量相比较

DS组腰椎前凸高于非DS组,差异有统计学意义(P<0.05);2组患者椎体尺寸、骶骨前倾角相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表1 DS和非DS组患者基线资料比较

表2 DS和非DS患者基线影像学变量相比较

2.3 DS和非DS患者在HC时步态分析的变量比较

HC时DS和非DS患者的步速、步长、TD、RD、髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度相比较,差异均无统计学意义(P>0.05),步峰U-COM和L-COM存在统计学差异(P<0.05);着力侧髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表3。

2.4 DS和非DS患者TO时步态分析的变量比较

TO时DS和非DS患者步侧髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度水平相比较,差异均无统计学意义(P>0.05),U-COM和L-COM存在统计学差异(P<0.05),着力侧DS和非DS患者髋关节角度、膝关节角度、踝关节角度相比较,差异均无统计学意义(P>0.05)。见表4。

表3 DS和非DS患者在HC时步态分析的变量比较

表4 DS和非DS患者TO时步态分析的变量比较

3 讨论

步态时的COM位移常被用作步态效率的指标或标准步态分析的补充,健康受试者快速行走和慢速行走相比较,COM的平均位移在中外侧为3.14 cm,在垂直方向为2.19 cm[6]。本研究比较了DLSS伴DS与不伴DS患者的步态特征,结果显示,与非DS组患者相比较,DS组患者腰椎前凸显著升高。研究[7]显示,腰椎前凸增加的患者椎体间剪切力增加,DS患者可能因为腰椎位置不良降低了体重的缓冲作用。步态分析显示,DS组患者U-COM和L-COM均高于非DS组,连接各COM的线在HCT和TO的矢状面上向后倾心斜,在这种状态下,考虑HC处反作用力产生的惯性力,每个身体部分在平动方向向前移动所需的力增加,因此,步态过程中U-COM和L-COM之间的腰椎区域椎体向前活动风险增加,DS组步态易受到机械应力的影响。有学者[8]认为在DS患者中COM位置关系表明腰椎中反复出现特定的机械应力。

健康受试者腰椎区域研究显示,步态过程中,上半身占身体质量的2/3,是地面反作用力的主要部分,反作用力矩峰值为15 N,腰椎区域的负荷比休息站立时增加56%,腰椎区域的压缩载荷是体质量的1.2倍[9]。另有研究显示,步行时,腰骶部的负荷比休息站立时增加56%[10]。步态峰值期间L5-S1的压缩力随着行走速度增加,载荷增加1.45~2.07倍体质量[11]。本研究结果中,DS患者L-COM延长,可能导致步态时地板反作用力水平增加,DS患者在HC时腰椎滑脱力增加,这些结果提示,DLSS伴DS患者行走中采用手杖可通过HC的冲击延缓DS的发展,对缓解疼痛可能有效。既往对女性DS患者研究显示[12],体质量指数增加是DS的特征性因素,体质量指数增加意味着上半身质量增加。但本研究中纳入了男性受试者,2组患者的平均体质量指数均不高,未显示出差异,体质量指数对DS患者步态的影响需要进一步探讨。既往研究[13]显示,骨盆投射角增加可导致髋关节中心移至髋关节前部,出现与DS步态中COM位移后移的现象,结果支持本研究结果。

综上所述,本研究初步探讨了DLSS患者步态特征,观察到DS患者上、下COM距人体重心距离较长,步态时重心在矢状面上向后倾斜,对DLSS伴DS患者的康复训练计划制定中需要考虑患者的步态特征。本研究的局限性在于仅观察了矢状面的步态特征,有研究[14]显示,DS患者的滑动不仅发生于前方,椎间盘和椎间关节等影响可造成旋转脱位,因此除矢状面位,水平面和正面的步态特征需要进一步研究探讨。

——该叫矢状脊还是矢状隆起?