神经刺激仪引导腰丛联合坐骨神经阻滞治疗腰椎间盘突出症的临床分析

马丹阳,范天仁

(1.潍坊医学院麻醉学系,山东 潍坊 261000;2.潍坊市人民医院疼痛科 ,山东 潍坊 261000)

腰椎间盘突出症是腰椎退行性病变的代表疾病之一,初诊患者多建议采用保守治疗[1]。神经阻滞治疗能将药物直接注入受损神经根,减轻炎症反应,阻断疼痛的传导通路等,该方法具有见效快,操作简单,安全性高等优势。但神经阻滞神经定位多根据异感以及解剖标志进行,具有盲探性、主观性,效果个体差异大,部分患者疗效欠佳[2]。随着神经刺激仪的发展及推广应用,其引导神经阻滞在麻醉及镇痛领域获得了一致好评[3],但在神经阻滞治疗腰椎间盘突出症的报道还较为缺乏,因此本研究进行前瞻性分组试验,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准:(1)经影像诊断确诊为单节段腰椎间盘突出症;(2)具有明显的腰部及坐骨神经疼痛;(3)年龄18~70岁,患者知情同意,经伦理委员会批准;(4)无相应部位治疗史;(5)注射部位无皮肤病、感染。排除标准:(1)合并腰椎结核、急性扭伤等其他疾病造成的疼痛;(2)既往有腰部骨折史、手术史;(3)合并心、肺等其他部位严重疾病者;(4)过度肥胖。纳入2017年1月~2018年6月于本院治疗的74例腰椎间盘突出症患者,随机均分为观察组与对照组,两组均采用腰丛+坐骨神经阻滞治疗,其中对照组定位方法为传统异感法与解剖标志法,观察组经神经刺激仪引导定位。观察组中,男23例,女14例,年龄(52.98±4.54)岁;责任间隙:L3-46例,L4-516例,L5-S115例。对照组中,男21例,女16例,年龄(52.21±5.02)岁;责任间隙:L3-46例,L4-518例,L5-S113例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法

阻滞液组成:5 ml 2%盐酸利多卡因、7 mg复方倍他米松、1 mg甲钴胺注射液、200 mg维生素B12,加生理盐水稀释至20 ml。腰丛神经阻滞:采用收腹屈膝侧卧位,患侧朝上,取脊柱棘突与髂前上脊连线交点,取L4旁4 cm为穿刺点。常规消毒铺巾,采用1%利多卡因局麻,垂直进针寻找L4横突,触及横突后再向尾侧或头侧进针1~2 cm。(1)对照组采用异感法定位腰丛神经,即待异感后回抽无脑脊液无血时注入3 ml阻滞液,5 min内无不良反应再注入7 ml。(2)观察组采用神经刺激仪引导,神经刺激仪的正极电极片连接患者皮肤(避开穿刺部位),负极连接神经刺激针,输出电流1 mA,频率为2 Hz,脉冲宽度200~300 μs,采用100 mm 21G绝缘穿刺针,利多卡因充分浸润皮下组织,向前内侧进针。穿刺针碰到L4横突后,再向头侧或尾侧进针寻找腰丛神经,股四头肌颤搐时表明针尖靠近腰丛,神经刺激仪调整电流至0.2~0.3 mA,若股四头肌依然颤搐则表明腰丛神经定位准确,阻滞液注入方式同对照组一致。坐骨神经阻滞:体位不变,经臀区入路,在股骨大转子与髂后上棘间做连线,该线中点向内做垂直线,垂线与骶裂孔、股骨大转子连线交点为穿刺点。常规消毒铺巾后将穿刺针沿垂直方向刺入5~8 cm。(1)对照组采用异感法定位坐骨神经,异感后回抽无脑脊液无血后注入阻滞液10 ml。(2)观察组神经刺激仪设置参数同上,穿刺针进针接近坐骨神经会引起腓肠肌颤搐,并伴有背屈或足跖屈,神经刺激仪调整电流至0.2~0.3mA,若腓肠肌依然颤搐则表明坐骨神经定位准确,阻滞液注入同对照组,每周治疗1次,连续治疗4周。

1.3 观察指标

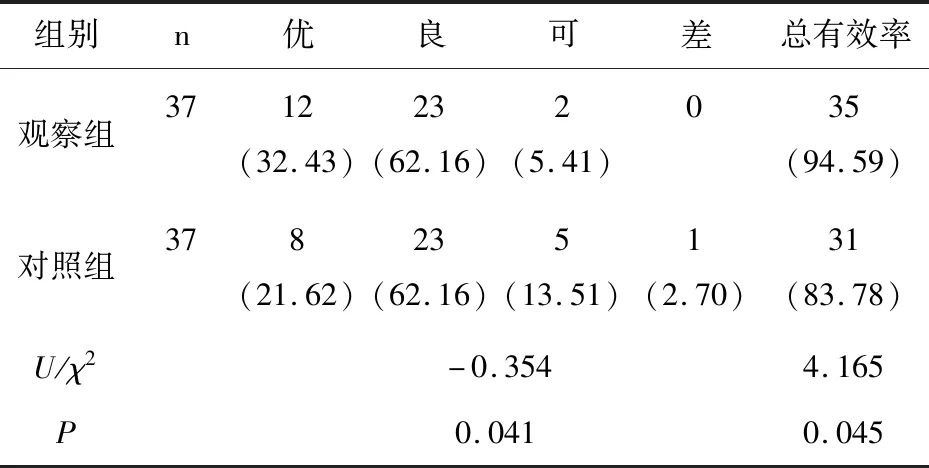

观察两组患者治疗前后的ODI指数和VAS评分改善情况。临床疗效:参照改良MacNab标准[4]:优:疼痛消失,活动正常,工作、生活不受影响;良:偶有疼痛,但体征、症状明显改善,无需镇痛治疗,能参加工作,生活自理;可:症状改善,但有反复疼痛,活动限制,需继续镇痛治疗;差:神经根性疼痛持续,症状改善不明显甚至加重。

1.4 统计学分析

2 结果

两组患者治疗后的腰部、下肢疼痛VAS评分和ODI指数较治疗前均显著降低,且治疗后观察组显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。两组治疗后的IL-6、TNF-α水平较治疗前均显著降低,且治疗后观察组均显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。治疗结束后,观察组优良率为94.59%,显著高于对照组的83.78%,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表1 VAS评分、ODI指数比较

注:组内比较*P<0.05,组间比较#P<0.05

表2 两组治疗前后的炎性因子水平比较

注:组内比较*P<0.05,组间比较#P<0.05

表3 两组综合疗效比较[例·(%)]

3 讨论

腰丛及坐骨神经神经阻滞是腰椎间盘突出症保守治疗的常见方法,神经阻滞液组成多包括镇痛药物、神经营养药物以及消炎药物,常见包括利多卡因、甲钴胺、糖皮质激素等。阻滞药物直接作用于神经根,阻断疼痛的传导通路,减轻无菌性炎症反应,解除血管痉挛,加快局部淋巴、血液循环,促进局部炎症物质消散,起到降低炎症,解除疼痛的治疗目的[5]。本研究对照组患者采用异感法定位腰丛+坐骨神经后注射阻滞液,治疗后腰部及下肢疼痛VAS评分以及ODI指数显著降低(P<0.05),提示腰丛+坐骨神经阻滞能够有效改善患者腰部功能障碍及神经根性疼痛症状。但组间比较,观察组在血清炎性因子水平改善以及综合疗效方面更具优势,这与神经刺激仪引导神经定位更加准确有关。

临床中发现,人体臀肌发达,但坐骨神经解剖位置相对更深,而传统解剖结构结合异感定位属于肓探操作,因缺少客观指标导致定位不够准确,阻滞疗效受到影响[6]。随着神经刺激仪的发展,其引导下腰丛、坐骨神经阻滞已成熟运用于下肢手术辅助麻醉,外国首先运用于退行性疾病的阻滞治疗也获得确切疗效[7]。本研究神经刺激仪穿刺针外表为绝缘材质,仅针尖部分为非绝缘体,定位效果准确,能通过准确判断神经兴奋以提高神经定位的准确性[8]。神经刺激仪穿刺针仅针尖放电,通电后单个刺激波接近神经时便能诱发运动神经相应地支配肌肉收缩,定位方式科学、准确[9]。孟丹等[10]报道,与传统定位法相比,神经刺激仪引导神经定位可避免寻找异感过程引起的神经血管损伤,提高神经阻滞的效果及舒适度。

综上所述,神经刺激仪引导较传统定位法腰丛+坐骨神经阻滞治疗腰椎间盘突出症疗效更加显著,与神经刺激仪引导神经定位更准确有关。