长安方言词语内部探究

■李金花/西北大学文学院

一、前言

长安区位于西安市主城区南部,北邻雁塔区,东接蓝田县,南连柞水、宁陕县,西毗户县、咸阳市。总面积为1594.1平方公里,辖25个街道。

据《中国语言地图集》(2012)的分区,长安方言属于中原官话关中片。通常所说的西安话指新城、碑林、莲湖、灞桥、雁塔和未央6个区的方言,因而长安话与西安话的差别是客观存在的。且长安区占地面积大,方言内部差异较明显。《长安县志·方言》(1999)中对长安方言内部作出划分,将其分为三个小片,即韦曲话、东乡话和西乡话。

目前把长安方言作为研究对象的成果较少,大多是在谈论关中方言和西安方言时被作为个别问题附属说明或略微提及。相关的论文有杨春霖《关中方言词语考》(1992)、郭芹纳《关中方言词语考释》(1994)、王西维和王兴全合写的《长安区方言词汇和普通话的比较》(2009)、张永哲《关中方言词汇研究》(陕西师范大学博士论文 2016)等。由此可看出,长安方言在语音词汇语法各方面并未得到具体系统的研究。

同时,词汇系统纷繁复杂,共性之下存在着个性。但现阶段对关中方言词汇的研究主要趋向于对方言词语整体的记录描写与本字和词语的考释,缺乏对内部地域词汇差异作较为深入系统的分析和阐释,可借鉴成果不多,方言词汇研究逐渐转向该方面。而长安区由于历史、政治、经济、文化等各方面因素的影响,加之前期的基础调查,发现其方言词语内部存在很大的差异性,对其进行研究具有必要性。

本文采用的语料均为实地调查所得,以长安方言的三个片区为依据进行内部差异的研究。

二、长安方言词语内部的一致性

在天文地理、时间方位、农业、植物、动物、婚丧嫁娶、亲属称谓、饮食服饰、器具用品等方面,长安区方言内部共同点居多,具有很高的一致性。主要体现在以下几个方面:

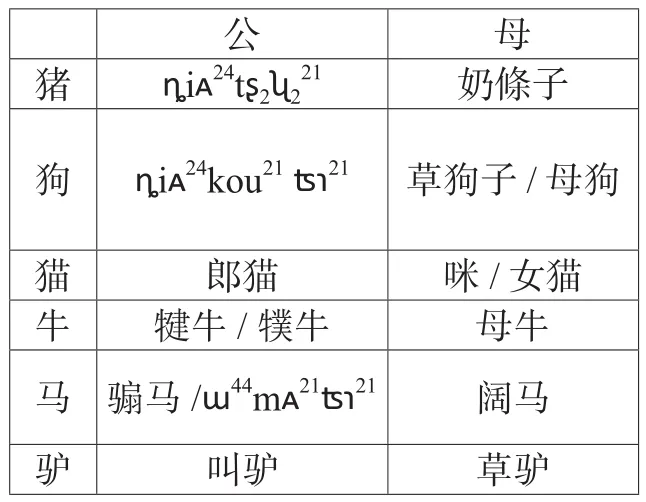

(2)动物方面,畜禽性别词呈现多样性,除用普通话中的“公、母”表示畜禽性别外,还有其他词语标示,但大多数基本是古语词的保留。如表1所示:

表1

(3)在亲属称谓上,基本与普通话一致,个别保留古语词。如:“爷爷、奶奶、伯父、叔叔”等,都叫做“爷、婆/奶、伯、达”等;有些会根据长辈的先后次序再细分,如“舅妈、姑姑”等,大舅妈叫做“妗妈”,小舅妈叫做“妗子”,大姑姑叫做“姑妈”,小姑姑叫做“姑”,大姑父叫做“姑伯”,小姑父叫做“姑父”;把“妯娌”叫“先后”,“连襟”叫“挑担”。

(4)在器具用品上,随着时代的进步,词语融合了时代特色,以及受到外来词语的影响,大部分和普通话保持一致。如:“水泥、蜡烛、火柴、布、肥皂”等,都叫做“洋灰、洋蜡、洋火、洋布、洋碱”等。

(5)在婚丧嫁娶和饮食服饰方面,因各地风俗不同,人们对有些词语处于两者之间,但从长安区整体来看,说法基本是一致的。如:“喜事、丧事、相亲、回娘家、媒人、棺材”等,都叫做“红事、白事、见面、回门、媒人、枋”等;“馒头、饺子、粥、面条”等,都叫做“馍馍、饺子、米汤、面”等。

从上面五个方面可以看出,这些方言词语基本反映了长安方言词语内部的一致性。其中与普通话相同的,体现了它作为官话的共性,与普通话不同的则主要体现本地区方言有别于其他官话的共同特点。

三、长安方言词语内部的差异性

前期通过对680条方言词语的调查整理,发现长安方言词汇“大同小异”。前一节讨论了“大同”,本节在调查所得的语料基础之上选取四个有代表性的词语,分别为南瓜、酱油、小腿肚、踝骨。对这四个词语从地域差异、概念界定差异、数量差异出发来讨论“小异”。

表2

(一)“南瓜”

从表2中可以看出,在长安方言的韦曲话和东乡话中,“南瓜”仍叫做“南瓜”,而在西乡话中则叫做“北瓜”。何为“北瓜”?《现代汉语词典》将它定义为方言词语,释为南瓜。在其他词典,如《汉语大词典》、《汉语辞海》中,既将它释作南瓜,也释作西瓜的别种或笋瓜。那么“北瓜”到底指代的是哪种瓜类呢?在我国向来无“北瓜”这样专门的一种瓜,虽然“北瓜”在生活中经常使用,包括一些古籍资料也频繁出现,但是使用十分混乱。早期俞为洁先生通过查阅方志对“北瓜”一名进行了辨证分析。在长安方言的三个片区中,仅有西乡话将“南瓜”叫做“北瓜”,为何会产生如此差异呢?

《本草纲目》记载:“南瓜,种出南番。”又《清稗类钞》也载:“其种本出南番,故名南瓜”。它作为一种域外引进的瓜类,对人们来说是相对陌生的,对它概念的界定也是模糊的。“北瓜”,从字面意思来看,就是说来着北方的瓜。纵观我国历史的发展,大多时期政治文化中心在中原地区,中心本身偏北,本无“北瓜”之名,但是古人欲以瓜从四方之名,故称“北瓜”。加之当时人们受地理方位和观念的影响,为区别南北差异,在流传演变中,北瓜渗入人们的生活,为大众接受。而在长安方言的西乡话中,南瓜叫做北瓜,一方面是受地理位置的影响,西乡话较其他两个方言片区偏北;另一方面是受周边户县、咸阳地区方言的影响,加之本片区方音保存较古老,受长安区中心影响较小。

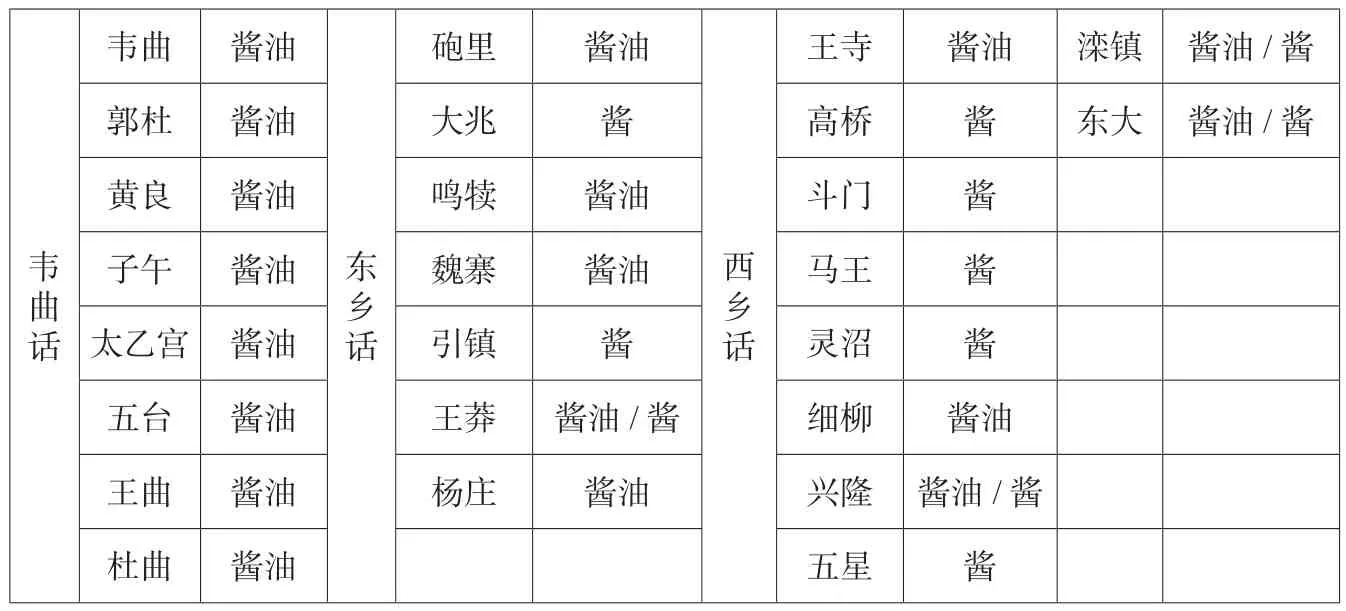

表3

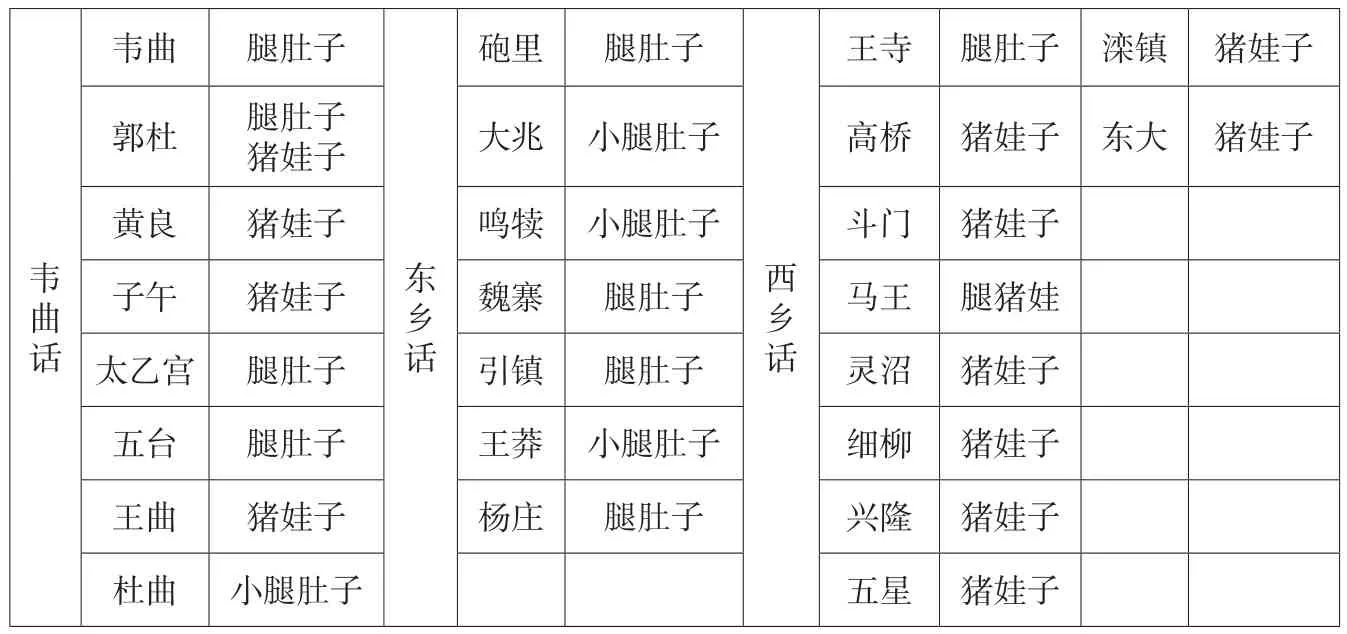

表4

表5

(二)“酱油”

从表3中可以看出,在长安方言的韦曲话中,“酱油”的叫法基本与普通话一致;在东乡话中,除大兆和引镇街道外,其余街道也基本叫做“酱油”;在西乡话中,大部分街道将“酱油”叫做“酱”,个别街道“酱油”和“酱”通用。那么,“酱”和“酱油”是否是同一个事物呢?

“酱”,《说文》释为“醢也”,即肉酱。后引申为豆、麦等发酵后做成的调味品。“酱油”,作为一个双音节词语,在《现代汉语词典》中解释为“用豆、麦和盐酿造的咸的液体调味品”。不难发现,二者都可表示调味品,但相区别的是“酱”既可表示液体的调味品,也可表示固体的调味品。而“酱油”主要是表示液体的调味品。随着社会的进步,汉语由单音节词语向双音节词语的发展演变,以及普通话的推广,“酱油”逐渐取代了古语词“酱”,“酱”在人们的概念里主要表示固体的糊状调味品,如黄豆酱、芝麻酱,而“酱油”则表示液体的调味品。在长安方言的东乡话和西乡话中,依旧保留有古语词的叫法,对于固体的酱,人们是在“酱”前面加上原材料来表示,并未将“酱油”和“酱”混淆。韦曲话因靠近西安市中心,受周边环境以及普通话的影响较大,所以“酱”这种叫法已消失。其他地区相对来说距离较远,加之临近街道方言的相互渗透、人们的交流,所以东乡话和西乡话基本保留有“酱”的叫法。

(三)“小腿肚”

从表4中可以看出,韦曲话中“小腿肚”叫做“腿肚子”或“猪娃子”,东乡话中“小腿肚”叫做“(小)腿肚子”,西乡话中“小腿肚”叫做“猪娃子”。“腿肚子”和“猪娃子”均指小腿后部隆起的部分,只是三个片区叫法不一,存在偏差。韦曲话的叫法包涵了东乡话和西乡话,一方面是受两边地域环境的影响,另一方面是随着交通的方便,各个乡镇之间交流频繁,方言渗透。而东乡话和西乡话秉持各自的叫法,究其缘由,大抵是因为人们对事物界定选取的标准不同。他们选择一个较为形象合理的词语来对小腿形状进行概括描写,概念的界定掺杂了更多人的主观色彩,因此同物异名是很正常的。

(四)“踝骨”

从表5中可以看出,“踝骨”在长安方言的韦曲话、东乡话中基本保持一致,叫做“核桃疙瘩(子)”,是人们根据踝骨的外貌,即骨头突出的疙瘩,因其外貌似核桃,故命名。在西乡话中,除了斗门街道、五星街道和滦镇街道外,其余都叫做“脚骨跩”,它是根据人的脚部部位分布命名的。由此可知,长安方言三个片区对“踝骨”的叫法基本都是人们根据事物的形状特征来命名的,因人们着重点不一样,所以产生区别。同时也呈现出地域差异的影响,既相互渗透,又相互区别。

四、结语

通过对长安区方言词语内部一致性与差异性的比较,我们对长安区方言的词语概况已经有了一个大致的了解。不过,各个方言点还存在很多有音无字的词语、尚未找到本字的词语或还没有找到来源的词语,这些问题尚待解决。

另外,综合上文所述,长安区方言词语内部差异相对来说是较为明显的。它不仅受普通话的影响,同时也受地理环境、交通条件、风俗习惯、周边方言的影响和渗透以及人们主观认知、构词方式选择不同的影响。它在发展中向普通话靠拢的同时,也有趋于周边方言。通过方言区内部差异的比较,不仅能够保留自身方言特点,也能展现作为关中方言共有的共性。因此,随着社会发展进程而演变,随着新事物的涌现而更新,一些土方言词、老方言词将随着社会的进步逐渐消亡。未来,长安区的方言词语将与普通话更为趋同。所以,把正处于消亡中、现已经少说或只有老一辈人说的土方言词语和老方言词语记录下来是很有意义与价值的。