全球磁浮交通发展态势、前景展望及对中国的建议*

孙玉玲 秦阿宁 董 璐

(1.中国科学院文献情报中心,北京 100190;2.中国科学院大学图书情报与档案管理系,北京 100190)

磁浮交通是不同于传统轮轨技术的一种新型轨道交通模式。由于磁浮列车与轨道之间无直接机械接触,不受传统轮轨系统粘着极限的限制,因此具有振动小、噪声低、加速快、线路适应性强等技术优势,是当今唯一运营速度能达到500 km/h的地面客运交通工具[1]。从列车的悬浮原理、推进方式上看,主要有以下四种类型(表1):

1)常导电磁悬浮型:常导型磁浮列车利用安装在列车上的电磁铁和导磁轨道的吸引力来实现悬浮,列车通过控制悬浮磁铁的励磁电流来保证稳定的悬浮间隙,由直线电机来牵引列车行走。电磁悬浮式列车悬浮气隙较小,一般8~10 mm,列车和轨道之间相对状态不稳定,难于控制;但不需要辅助推进系统和导轮,静止时可以悬浮。

2)超导电动悬浮型:超导型磁悬浮列车需要在车底安装超导磁体,在轨道两侧铺设一系列铝环线圈,利用置于车辆上的超导磁体,与铺设在轨道上的无源线圈之间的相对运动来产生悬浮力抬起车辆。电动型悬浮气隙可达100 mm,但电动型悬浮列车在静止和低速运行时不能悬浮,必须由轮子与轨道接触来支撑车体。与常导型磁浮列车相比,电动悬浮式列车具有更高的负载能力和理论速度,但是需要更高的价格成本和维护成本,技术难度也更大[2]。

超导磁悬浮根据冷却温度不同,又可以划分为高温超导磁悬浮和低温超导磁悬浮,与低温超导磁悬浮的液氦冷却(零下269摄氏度)不同,高温超导磁悬浮采用液氮冷却(零下196摄氏度),工作温度得到了提高。

3)高温超导磁悬浮:利用非理想第二类超导体的磁通钉扎特性在梯度磁场中产生的自稳定悬浮现象来实现的一种新型悬浮导向一体化轨道交通应用工具。高温超导磁悬浮整车系统主要由车载超导块材及其低温系统、地面永磁轨道系统和直线驱动系统三大关键部分组成。中国西南交通大学处于技术领先地位,德国、日本、巴西及美国也在开展高温超导磁悬浮交通系统的研制,但均处于试验阶段,并未开展商业化运营的探索[3]

4)真空管道磁悬浮:真空管道运输系统将悬浮列车技术和低气压管道技术相结合,最大限度减小列车高速运行时的摩擦阻力和气动阻力,以实现悬浮列车地面最高运行速度。2013年以来,美国一些创业公司研发热情很高,并迅速席卷全球,俄罗斯、法国、英国、韩国以及阿拉伯国家纷纷开始关注。目前处于初步工程探索阶段。

表1 全球磁悬浮交通主要模式与研发现状Tab.1 The main modes and research&development status of global maglev transportation

上述四种磁浮列车模式中,常导电磁悬浮和低温超导电动悬浮技术已经成熟,分别由德国和日本掌握,中德合作推动了常导磁浮在中国的商业运营;高温超导磁悬浮和真空管道磁悬浮目前均处于研发和测试阶段,尚未实现商业运营。

1 主要国家磁悬浮交通发展概况

20世纪60年代以来,德、日、美、中、韩等国相继开展磁浮交通技术研究,德国和日本较早投入研发并各自突破了不同技术路线的磁浮交通模式[4],美国在磁悬浮的开发中时断时续,韩国则重点发展了中低速磁悬浮技术。中国通过引进吸收消化再创新也已成为磁浮交通强国之一。

德国掌握常导电磁型高速磁悬浮轨道交通技术,所研发的Transrapid是世界上首次进入技术应用成熟阶段的磁浮高速铁路系统,TR车型从01优化到 09,最高试验时速达到 505 km/h[5]。遗憾的是,由于技术、经济、政治等原因,德国国内规划的高速磁浮线路数次搁浅,2011年后便终止了研发之路。

日本与德国几乎同一时期开展磁浮交通的研发,技术上选择了与德国不同的路线——超导磁浮。自70年代起,日本陆续研发了ML系列以及在MLX基础上开发的L0车型。2015年L0试验车载人时速达到了603 km/h[6],创造地面交通工具最高试验速度。日本致力于将磁浮交通打造成国家名片,在磁浮交通的发展战略上一直很清晰,持续不断投入研发和试验[7],并规划建设了国内的高速磁浮线路——中央新干线[8]。同时,将磁浮交通视为高速铁路海外扩张的重要组成部分,瞄准美国作为目标市场积极推动技术出口。

美国政府对高速磁浮交通发展的态度摇摆不定,因此研发支持也时断时续。近年来有意向引进日本的超导磁悬浮技术,双方设立了合资公司,并开展了环境和技术评估[9-11]。美国的磁浮技术发展方向比较灵活,且民间研发热情高涨。历史上曾创新发展了多种技术方案,例如个人快速交通系统SkyTran悬浮汽车[12]、应用到煤炭及矿山资源物流运输市场的Magpipe磁浮管道运输系统[13],尤其以真空管道磁悬浮列车(也称“超级高铁”)系统的探索最引人注目。

20世纪80年代末,韩国开始低速常导磁浮列车技术研究,相继推出两代实用型磁浮列车[14],建成仁川国际机场磁浮线并投入运营,但出于国情考虑,韩国并未发展高速磁浮系统。

与德国、日本相比,中国开展磁悬浮列车的相关研究起步较晚。21世纪初才引进德国的常导型技术,在中国政府的大力支持和推动下,目前已全面掌握了中低速磁悬浮交通的关键技术,并先后于2014年和2017年开通了长沙和北京的中低速磁浮线路运营,正在开展时速200公里中速磁浮关键技术攻关。高速磁悬浮方面,建设了上海高速磁悬浮交通示范运营线,正在研制600公里以上的高速磁浮运输工程化系统。

上述国家,基于不同的国情,选择了不同的发展战略、发展模式和技术路线。磁浮交通投入高、周期长、技术相对复杂,发展受到技术、经济、政治多种因素制约,同时需要面对传统轮轨交通、飞机等交通模式的竞争,因此在全球的发展都较为缓慢且充满不确定性。目前看,中国和日本坚定发展磁悬浮交通,中国拥有地理和人口上的天然优势,巨大的需求市场给磁浮交通发展带来广阔的发展前景;日本的主要目标是技术出口,希望以自己独特的超导磁悬浮高铁技术为突破口,抢占国际高铁建设市场制高点。美国政府的态度不明朗,但在民间资本推动下,开展了大量前瞻性技术探索并取得一定进展。

2 磁浮交通技术竞争态势分析

本文以加拿大科睿唯安公司开发的Derwent Innovation Index专利数据库为数据来源,设计磁浮交通检索式,检索出相关专利9000余项(检索时间2018年9月10日),然后在检索的基础上结合专家人工判读,对数据进行清洗、整理和分析。

2.1 技术发展总体趋势

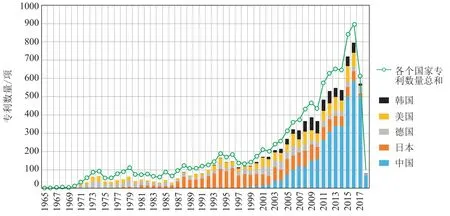

从全球磁悬浮专利数量变化看(图1),磁悬浮技术经历了萌芽、缓慢推进、快速发展三个阶段,2000年是一个拐点,之前专利数量增长缓慢,之后迅速增长并迄今保持快速增长势头。2000年后的增量主要来源于中国。从主要竞争国家在专利数量的份额上看,德国、日本、美国、中国和韩国占据了全球磁悬浮专利的绝大部分份额。德国是磁悬浮领域最早研究者,但近年来研发活动逐渐减少;日本和美国也是是磁悬浮领域早期的主要活跃者,日本在80年代末到90年代中期磁悬浮领域研发十分活跃。中国和韩国属于磁浮交通领域的后来者,在20世纪80年代才有专利申请。但2000年后中国开始发力,特别是2005年后,年度专利数量便远远超过其他四个主要竞争国家,2010年后的专利数量甚至高于其他四个国家之和。由此可见,中国近10年来在磁浮交通领域研发成果产出丰厚,后发优势明显。

图1 全球及主要竞争国家专利申请数量变化趋势Fig.1 Trends in the number of patent applications in the world and major competing countries

2.2 主要竞争国家的专利布局

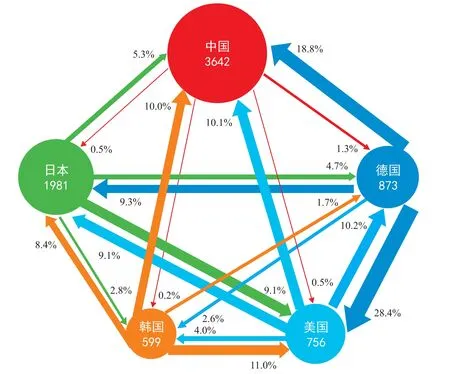

对五个主要磁悬浮技术专利来源国之间的专利流向进行分析(图2,箭头的粗细与专利布局的比例呈正相关),可以看出,德国、日本是主要的技术来源国,德国技术输出比例最高,五国之中主要流向美国、中国和日本;日本技术输出美国最多,其次是中国和德国。中国专利申请数量虽然高,但目前以国内布局为主,仅有1.4%的专利布局在日本、德国、美国、韩国;而日本、德国、美国、韩国在其他四个主要专利来源国分别有12.1%、34.4%、20.0%、6.5%的专利海外布局。

2.3 磁悬浮交通技术主要竞争机构

图2 主要竞争国家技术流向Fig.2 Technology flows in major competing countries

从表2中可以看出,在前20个专利权人中,有7家来自中国,6家来自日本且Top5专利权人中日本占3家,韩国和德国各有3家和2家机构,美国和法国各有1家。从专利数量上看,位于第一梯队的竞争机构是中国中车和日本铁路集团公司,中国中车以448项专利申请位居第一位,日本铁路集团公司438项,仅次于中车。2014年,中国南车和北车合并为中国中车,极大增强了中国轨道交通的综合实力,是中国磁悬浮技术的主要开发者和牵头机构。日本的磁悬浮技术主要由日本铁路集团公司下属的铁道综合技术研究所牵头研发。接下来依次是日立制作所、西门子、东芝株式会社、西南交通大学、中国铁建、三菱株式会社,这些机构的专利数量在200~300项之间,日立制作所、西门子和东芝株式会社均为高速列车整车和重要部件生产商,在磁悬浮轨道列车方面布局专利较多。西南交通大学一直致力于高温超导磁悬浮技术,布局了大量专利。第三梯队包括韩国铁路科学研究院、通用电气、国防科技大学、住友株式会社、上海磁浮交通发展公司、德国蒂森克虏伯集团、现代汽车等,专利数量小于100项。德国蒂森克虏伯集团较早开展常导磁悬浮技术研发,但近年来由于德国磁浮交通发展一直处于停滞状态,该机构磁悬浮专利申请活动已停止,以技术输出为主,韩国现代汽车也中止了磁浮交通的研发活动。中国的国防科技大学是磁悬浮领域的一支新秀,在磁浮交通中实力不容小觑。

2.4 磁浮交通技术主题分析

2.4.1 磁浮交通技术主题挖掘

利用LDA模型挖掘出磁浮交通16个技术主题。根据磁浮交通系统特点,可划分为五大类:

表2 磁悬浮领域Top20专利权人Tab.2 Top20 patent assignees in the field of magnetic levitation

·磁悬浮运行控制系统:相关技术主题包括导向系统(主题5)、制动系统(主题6)、运行控制系统(主题9)、定位系统(主题10);

·牵引供电系统:相关技术主题包括直线电机(主题1)、供电及储能系统(主题14);

·车体结构及相关硬件:相关技术主题包括磁悬浮轴承(主题2)、车辆悬架(主题8)、热交换器(空调)(主题12)、线圈(主题13);

·线路轨道部分:相关技术主题包括路基及轨道板(主题3)、磁悬浮导轨和滑块(主题4)、支撑梁及装载(主题15);

·材料部分:相关技术主题包括磁浮列车用相关材料(线材、碳滑块、钢板等)(主题7)、超导材料(主题11)。

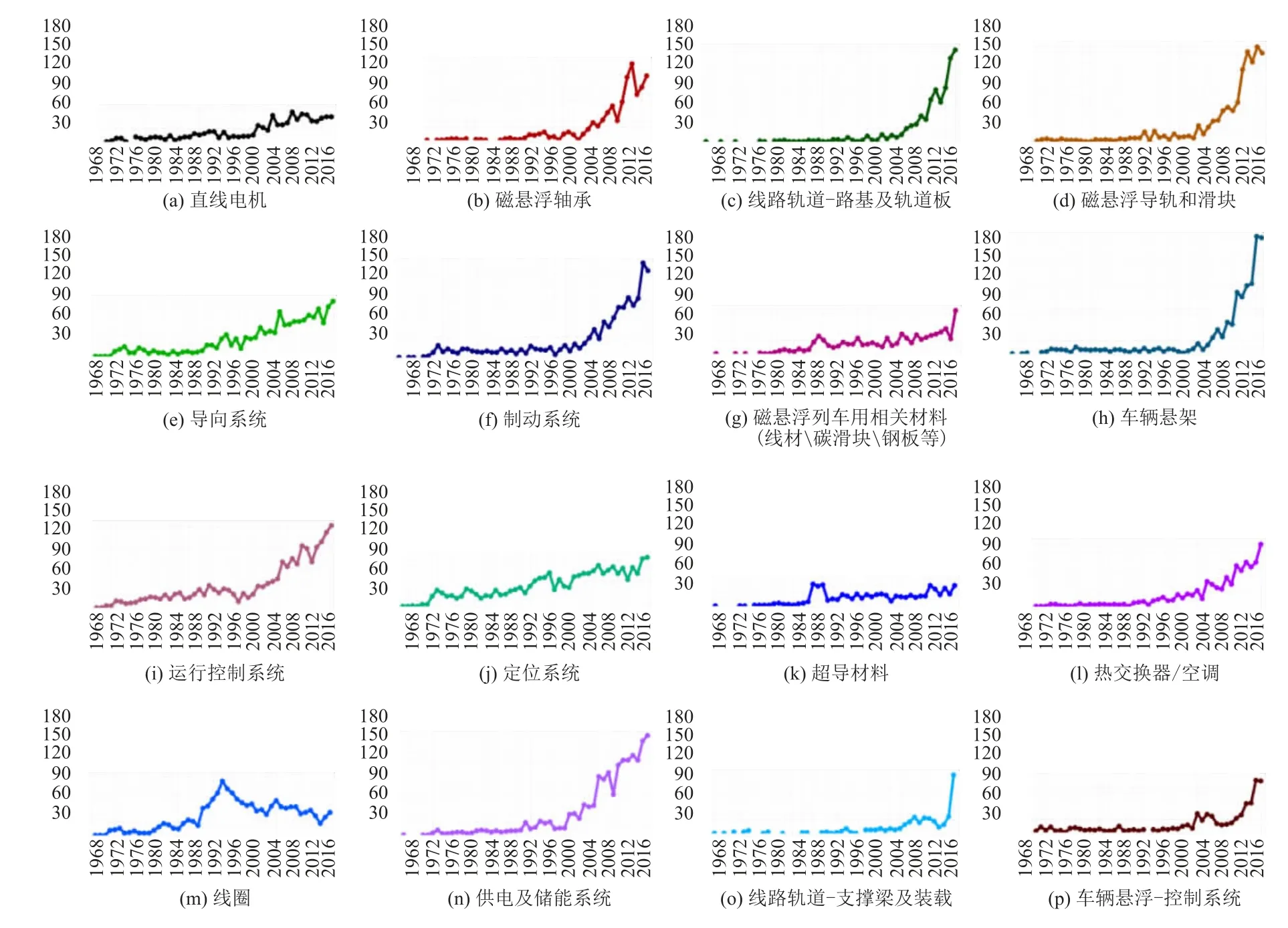

为挖掘上述16个技术主题的研发趋势和国家竞争力,进一步分析了主题强度演化趋势以及各主要国家的研发实力。利用各个主题在每个时间窗对应的专利文本数量变化来表征主题强度变化。定义概率超过15%的为该主题所属专利,通过计算每个主题所属专利数量随年度变化趋势体现主题强度变化。

2.4.2 磁浮交通技术主题演化强度分析

主题1直线电机是磁浮交通系统中的核心部件。从图3可以看出,直线电机、导向系统、定位系统、磁悬浮车用相关材料这三个主题强度一般,近年来虽有增长,但增速较缓;磁悬浮导轨和滑块、车辆悬架、运控系统、供电及储能系统这四个主题近年来强度较大。供电和储能系统作为磁悬浮列车牵引系统的核心部分,2002年以来得到了较快发展;车辆悬架是磁悬浮车结构的主体部分,也受到行业内的高度重视。

图3 磁浮交通技术16个主题强度变化Fig.3 16 topic intensity changes of maglev rail transit technology

2.4.3 磁浮交通技术主题强度国家分布

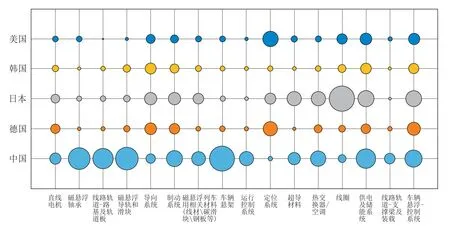

如图4所示,各个技术主题强度在主要国家间的分布差异较大。中国的优势主题主要体现在线路轨道、车辆悬架、直线电机、运行控制系统和供电与储能系统方面,而在定位系统、线圈、导向系统三个主题强度较弱;日本的优势领域集中体现在超导材料、线圈、导向系统和定位系统,尤其是超导材料和线圈主题强度明显高于其他国家,但在运行控制系统和线路轨道方面的强度较弱;德国的优势领域也在于定位系统、导向系统和车辆悬浮控制系统;美国的优势领域在于定位系统;韩国在各个领域优势不明显。

2.5 小结

当前磁悬浮轨道交通技术处于快速增长阶段,中国作出了举足轻重的贡献,其技术进步有望打破日、德双寡头平衡的技术竞争格局。中车作为全球体量最大的轨道交通研发机构,是磁浮交通领域新的引领者。中国在磁浮领域技术布局广泛,但关键技术积累不足,且国际布局有限,总体上与日本差距明显。但随着中国磁浮交通研发和实践的不断进步,以及商业运营经验的积累,有望与日本并驾齐驱引领全球磁浮交通技术的发展。

从全球磁浮交通专利技术演化特征上看,磁浮交通技术中的核心系统均为上升中的研究主题,例如“直线电机”、“供电与储能”、“车辆悬架”、“导向系统”、“定位系统”等;“线路轨道”作为磁浮交通工程化技术中的核心部分,也受到越来越多的关注。“线圈”和“超导材料”两个主题研发热点处于上个世纪90年代,随着日本突破低温超导磁浮交通技术,这两个主题的研发热度有所下降。

图4 主题强度国家分布图Fig.4 Country distribution map of thematic intensity

3 高速磁浮交通技术研究进展及趋势

常导和低温超导磁浮交通工程化技术已经成熟,近年来的研发主要围绕降低成本、环境友好、提高效率和安全性来开展[15]。例如日本在2017年延长至2022年的磁浮交通研发规划中,提出将继续完善地面线圈回收利用以及高温超导材料的开发试验,同时将开展车辆运动仿真解析技术和仿真装置研究。在既有铁路的应用方面,将深化研究高速领域线型电机型轨道制动技术、非接触供电技术、超导惯性飞轮蓄电系统再生失效对策、磁热泵系统功率提升等。

高温超导磁悬浮研究受到越来越多的重视,但仍处于实验室阶段,距离工程化应用还有较远的距离。从2000年至今的近20年时间里,高温超导磁悬浮研究重点已由早期的车载超导块材组合与永磁轨道间的准静态电磁特性及优化工作,发展到动态特性分析、运行试验、中试线建设等方面。中国西南交通大学相关研究走在世界前列,相继推出“世纪号”载人高温超导磁悬浮试验车以及真空管道磁悬浮试验平台。巴西里约热内卢联邦大学也修建了一条长200 m的试验线[16]。意大利拉奎拉大学[17,18]、日本产业技术综合研究所AIST[19,20]、俄罗斯莫斯科航空学院[21,22]等也研制出各自的高温超导磁悬浮系统并开展一系列的运行测试。

真空管道磁浮系统研发时间不长,当前的研发热点主要集中在真空管道的设计和制造、管道结构特征和优化方法、施工方法方面。美国的初创公司在上述技术领域布局了大量专利,中国西南交通大学也开展了大量基础研究工作。业内认为,真空管道运输许多关键问题仍有待研究解决,包括:超高速运行条件下的车轨作用、高速直线电气牵引理论与方法、在真空管道系统中的空气动力学、管道可靠密封与高效抽真空问题等[23]。

高速磁浮在长距离、大客流量、大城市间地面运输中具有不可比拟的优势;真空管道是进一步提高磁悬浮列车速度的理想措施,其运行速度可能超过现有的航空运输,是未来超高速交通的发展方向之一。未来磁浮交通将继续围绕降低成本、节能降耗、提升安全性的目标开展,可在牵引电机效率、超导材料、储能系统等关键系统中持续开展深入研究,并有望将先进的磁浮技术推广到传统轨道交通领域,进一步提升整个轨道交通产业的发展水平。

4 对中国发展磁浮交通发展的建议

1)在国内战略布局上,应加强磁浮轨道交通顶层设计,尽快实现高速磁浮工程应用和产业化,并推广应用中低速磁浮交通

从日本超导磁浮发展的成功经验看,分步走的发展战略、持续不断的研发投入以及产学研的有机结合是成功的保障。高速磁浮技术作为中国高铁技术的重要组成部分,应加强技术和应用的顶层设计,在战略上形成一个完整的磁浮交通发展规划,进一步细化高速磁浮产业的发展路线图,尽快规划建设长距离商业化运营线路,以此为契机,突破产业化技术瓶颈,完善高速磁浮产业化工程技术,占领常导磁悬浮轨道交通技术国际制高点。就中低速磁浮来讲,中国已经掌握了中低速磁浮交通的全套产业化技术。长沙、北京机场线中低速磁浮的成功运营积累了丰富的经验。中国正处在城镇化快速发展阶段,亟待解决城市交通、能源和环境等问题。中低速磁浮交通具有振动噪音小、爬坡能力强、转弯半径小等优势,可以成为市内轨道交通或市郊线路的有力竞争者。我国应充分发挥其技术和市场优势,抓住磁浮交通发展的窗口期,加快推广应用,争取更多的市场份额。

2)从技术体系角度,建议完善现有磁浮交通技术体系,加强前瞻性技术储备,提高磁浮交通技术国际竞争力

中德合作已经实现常导高速磁浮交通技术商业化,中低速磁悬浮技术和商业运行也在蓬勃发展。中国应在继续完善已有技术体系基础上,积极投入研发精力前瞻布局磁浮交通的更多技术领域,努力探索多种技术路线的可行性。例如高温超导磁浮、真空管道磁浮交通技术等。随着全球经济的发展,先进材料技术、智能制造不断进步,将为真空管道磁悬浮等具有科技感和未来感的磁浮交通模式提供源源不断的空间和动力。中国应在磁浮交通多样化模式中储备更多技术人才和技术力量。磁悬浮轨道交通研发周期长、技术体系庞大,因此我国需要加大对科研项目的支持力度,特别是基础研究,需要持续投入以保持项目的延续性,积累引领未来的科技能力,才能在国际竞争中立于不败之地。

3)从技术研发角度,建议在技术合作基础上突出自主研发优势,同时加强重点专利的国际布局

从专利技术分类上看,中国具有较强技术储备的类别集中在牵引动力、车辆、线路、轨道上,在悬浮导向、运行控制等磁浮交通核心技术上攻关不足。600 km高速磁浮交通系统采用成熟的常导技术和永磁电磁混合悬浮技术组合的技术方案,创新发展了常导磁悬浮技术;而在200 km中低速磁悬浮系统中,在牵引、控制、驱动系统上也实现了技术突破。因此,需要在研发方向上继续优化布局,突出自主研发优势,产学研协同攻克产业核心技术。从专利布局上看,中国虽然专利数量庞大,但专利国际布局明显不如日本、美国和德国广泛。以德国的经验看,其在中国和美国布局了大量专利,较好地服务了市场发展,而中国大多数专利仅在国内申请。因此,在取得上述技术进步的基础上,建议在研发过程中加强专利保护意识,提升专利质量,努力为日后打开国际市场奠定基础。

4)从国际推广角度,建议持续开展官产学研合作,借“一带一路”战略契机,积极推动磁浮技术走出去

中国和日本磁浮交通均由国家层面主导和组织进行规划实施。日本建立了较完善的官产学研合作模式,无论是对内的研发和生产还是对外的市场拓展均有明确的组织和分工,尽管在美国的合作项目困难重重,进展缓慢,仍然多方努力不断坚持。未来中国的高铁出口将面临更为严峻的竞争。中国磁浮交通的技术研发由企业主导,在整车技术研发中有明显优势,同时在国家重点研发计划支持下,形成了产学研一体化研发模式,取得了不错的进展。随着“一带一路”倡议的不断推进,沿线国家蕴藏着巨大的市场需求,“一带一路”国家轨道交通技术装备比较落后且运量、运能严重不足,中国轨道交通产业整体具有领先优势,也为中国磁浮交通技术带来发展契机。中国应紧密围绕“一带一路”国家轨道交通需求,成立面向“一带一路”国家的磁浮交通海外拓展组织,整合国内磁浮交通产学研优势资源,明确分工,前瞻布局,抓住机会让中国的磁浮交通技术走出去,在轨道交通国际市场形成多点竞争格局,进一步提升中国的轨道交通世界竞争实力。