光电空间领域2018年度国际进展与趋势分析*

郭世杰 魏 韧 董 璐 李宜展 李泽霞***,

(1.中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系,北京 100049;2.中国科学院文献情报中心,北京 100190)

2018年,我国光电空间领域取得了多项重要成就,“张衡1号”成功发射,探月工程首次实现月球背面软着陆,中欧空间科学项目合作稳步推进。习近平总书记在2019年贺词中指出,2018年“中国创造”和“中国制造”、“中国建设”共同发力,嫦娥四号探测器成功发射,北斗导航向全球组网迈出坚实一步[1]。放眼全球,2018年国际光电空间领域取得的重要进展有哪些?在“百年未有之大变局”的国际背景下,世界各国在光电空间领域的活动呈现出哪些值得我国关注的趋势?本文将结合2018年动态监测和战略分析成果,对上述趋势进行分析,并提出面向我国战略决策者的若干建议。

1 2018年国际光电空间领域重要进展

1.1 2018年国际光电空间领域重要战略政策

2018年以来,美国先后发布《国家空间战略》[2]和《国家近地天体防备战略和行动计划》[3],秉承特朗普政府“美国优先”的理念,强调美国人民、工人和企业的利益;呼应了2017年12月《美国国家安全战略》[4]对“空间安全”的诉求;继续以特朗普2017年12月提出的“重返月球”为目标,推进前往月球和火星的载人空间探索任务。其中,《国家近地天体防备战略和行动计划》在2016年12月发布的《国家近地天体防备战略》[5]基础上重新凝练目标,并梳理各部门所需采取的行动,呼吁开展广泛国际合作应对小行星等近地天体威胁。日本“紧跟”美国,提出确保空间安全、促进航空航天科技在民生领域的应用、维持和强化空间科技及产业3大目标[6]。英国、韩国等也出台了国家层面的重要战略文件,分别针对航天产业、空间技术进行部署。各国重要政策和战略文件如表1所示。

表1 2018年光电空间领域国际重要战略政策1)Tab.1 Important policies and strategic plans in the field of opto-electronics and space in 20181)

1.2 2018年光电空间领域国际重要科学任务

2018年世界共发射大型空间科学卫星/探测器8颗以上,选定重大空间科学研究项目2项以上(表2、表3)。其中,2018年2月发射的中国嫦娥四号探测器在世界上首次实现了在月球背面的软着陆;2018年5月发射的NASA洞察号(Insight)火星探测器已于2018年11月着陆火星表面,这是NASA第8次成功完成探测器在火星表面软着陆;2018年8月发射的NASA帕克太阳探测器(PSP)是首个飞入太阳日冕的人造探测器,标志着人类对恒星的首次近距离探测(最近距离太阳表面仅6.1×106千米),并且打破了相对于太阳运动速度最快的人造物体速度记录[13]。

表2 2018年国际发射的重要科学任务Tab.2 Important foreign science missions lunched in 2018

表3 2018年国际选定的重要光电空间领域科学任务Tab.3 Important foreign opto-electronics and space science missions selected in 2018

表4 2018年国际重要光电空间领域咨询报告1)Tab.4 Important foreign opto-electronics and space science reports in 20181)

1.3 2018年光电空间领域国际重要咨询报告

2018年国外科技管理、咨询机构和智库发表重要空间光电战略咨询报告5份(表4)。这些报告针对系外行星、太阳系探测、地球观测、空间生命科学等学科领域梳理了前沿科学问题、最新技术进展,并提出了重要战略举措建议。

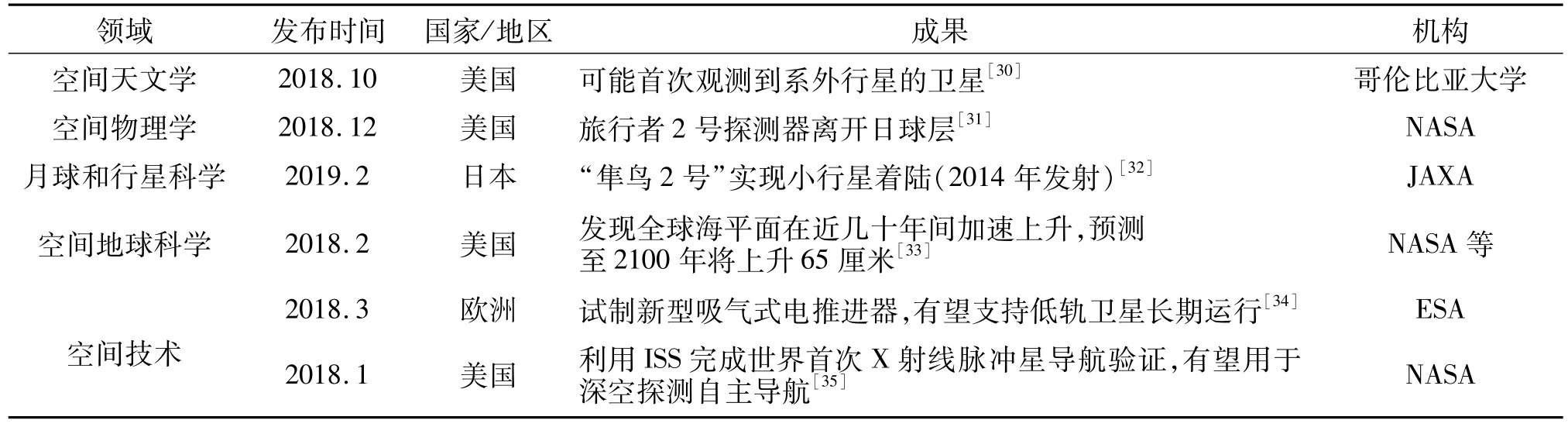

1.4 2018年光电空间领域国际重要科技成果

2018年美国、欧洲、日本在空间科学和技术方面都取得了重要成果(表5)。

表5 2018年国际重要光电空间领域科技成果Tab.5 Important foreign opto-electronics and space achievements in 2018

2 2018年国际光电空间领域重要趋势

1)新兴空间国家不断涌现,空间机构密集成立

卢森堡、土耳其、澳大利亚等国相继成立国家航天局,国际空间活动的“棋手”数量急剧增多。2018年9月12日,卢森堡航天局(LSA)正式成立运行(由卢森堡经济部主管)[36]。2019年2月,土耳其国家航天局正式成立,将负责开发火箭和空间探索技术,协调土耳其与外国空间中心的合作活动[37]。更早地,2017年9月,澳大利亚宣布成立该国首个空间机构,重点关注空间的商业用途[38];英国(2015)[39]、阿联酋(2015)[40]、墨西哥(2010)[41]、南非(2009)[42]等也纷纷在近年成立航天局,或首次发布本国航天政策。

2)重大空间活动不再由传统空间大国垄断,光电空间技术向中小科技强国扩散

韩国、英国、日本、以色列、印度、新加坡等均提出构建本国卫星导航定位系统,或制定探月计划、实施载人航天工程、开展空间量子实验等。2018年2月5日,韩国科学技术信息通信部批准《第三次宇宙开发振兴基本计划》(2018—2022),提出未来5年实现火箭技术自主,启动韩国探月项目,2020年启动建设“韩国定位系统”(KPS);日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)在2017年6月28日提出,日本将于2030年实施载人登月任务,研究月球极地地区水冰并探究其作为燃料的可行性[45];2018年8月,英国拟从脱欧准备基金中拨款1.2亿美元研究自建新的卫星导航系统,以替代欧盟伽利略全球导航卫星系统(Galileo)的可行性[44];10月,英国和新加坡宣布将合作研发基于立方体卫星的量子密钥分配(QKD)平台[45];11月21日,《Science》报道印度空间研究组织(ISRO)正在征集金星探测项目,计划2023年发射金星轨道探测器[46];2019年2月22日,以色列非盈利组织SpaceIL研发的无人月球探测器“初始号”(Beresheet)由SpaceX猎鹰9火箭发射升空,若着落成功,以色列将成为继前苏联、美国和中国之后第四个在月球表面实现软着陆的国家[47];2018年12月,以色列同德国合作,计划发射10颗微型卫星,用医学CT算法研究地球云层,该计划获欧盟研究理事会1400万欧元资助[48]。

3)美国对华空间科技保持封锁,太空安全议题甚嚣尘上

2011年4月,美国在《2012年综合继续拨款法案》[49]中首次提出“沃尔夫条款”(第539款),限制与中国的双边合作,该条款的约束影响至今。此外,美国历年多次调整国防授权法,对中国的封锁逐渐严格化、精准化。

2018年以来,美国更加强调太空安全问题。白宫在2018年3月23日发布《国家空间战略》要点,强调利用空间实力维持太空和平,保证美国能够不受限制地进入太空,并自由行动;指出美国的竞争对手和敌人已经把太空变为一个作战领域,尽管美国希望空间领域免遭冲突,但仍将为应对空间领域出现的任何挑战做好准备,谋求对敌对势力的威胁进行慑止、反制和击退。特朗普于6月18日在“国家空间委员会”会议上责成国防部筹建美军第6个军种,即美国太空部队[50]。美国战略与国际问题研究中心(CSIS)2018年4月发布《太空威胁评估2018》,通过分析中、俄、伊朗和朝鲜的空间活动,认为中俄正挑战美国的力量、影响力和利益[51]。

日本JAXA在2018年3月30日发布《第四期中长期发展规划》(2018—2025),要求开发空间态势感知(SSA)技术和系统,研发空间碎片感知和危险规避技术,增强海洋态势感知和早期预警功能,深化与日本防卫省、海上保卫厅等政府安全保障机构的合作,根据安全保障需求开展相关技术研发。

欧洲空间政策研究所(ESPI)2018年8月发布《外空安全:欧洲日益增长的风险》报告,讨论空间碎片、无线电干扰、网络攻击、反卫星技术、空间天气等,强调“欧洲安全进入和利用空间的自主权”[52]。俄罗斯航天局下属研发机构2018年6月提交制造用于清除空间碎片激光炮的计划[53]。同年,来自俄罗斯、法国、意大利、日本的国际研究团队建议在国际空间站上安装激光防御系统,以便对近地轨道的空间碎片进行爆破[54]。

4)低成本光电空间技术催生“大空间”时代到来,太空作战模式发生变化

美国商务部指出,太空产业正处于“变革边缘”。2018年7月,美国《彭博商业周刊》推出“新空间时代”专刊,介绍可重复使用火箭、高空气球、空间电推进技术、太空资源开采技术,认为空间“大航海”时代和大量创业公司的出现,预示空间将成为继互联网后的又一活跃创业领域[55]。

中国国家航天局在2018年多次表态,鼓励商业航天有序发展;小卫星时代已经来临,卫星将越做越小,越做越便宜,功能越来越强,类似当年个人电脑的发展路径;小行星采矿的金融和技术障碍已经大幅减少[56]。

在军事应用方面,2018年9月,美国布鲁金斯学会发布《预测2020—2040年军事技术变化》报告,提到未来火箭的净成本可能降低25%,空间技术的重大进展、卫星小型化使军队受益匪浅,将有望创建更具弹性、不易受到反卫星武器攻击的通信网络,或可利用小型观测卫星星座连续跟踪地面目标[57]。

美国空军将在2017—2022这5年提供1亿美元资助微小卫星的研究和应用,包括提供基础设施支持微小卫星有效载荷原型的快速验证,提高小卫星载荷的设计效率,缩短研发周期等[58]。

5)空间投资持续高涨,对经济拉动效应日益显著

欧盟委员会2018年6月提交未来“空间计划”(Space Program)预算议案,建议在下一个多年期(2021—2027)预算框架中投入160亿欧元,用于保持和提升欧盟在空间领域的领导地位[59]。

美国国会2018年3月通过2018年综合支出法案,给予NASA年度经费207亿美元,比2017年增加 11亿美元[60]。

日本经产省2018年发布的《促进航天产业人才培养》指出,2015年世界航天产业规模达1.8万亿人民币,日本航天产业规模达720亿人民币。2018年日本航天产业从业人员达10900人以上。2030年日本航天产业规模目标是在2017年基础上翻倍[10]。

英国国际贸易部和商业、能源和工业战略部2018年5月发布《来自航天的繁荣》战略文件,提出未来10年将卫星服务相关产业GDP从2500亿英镑提高到5000亿英镑;将英国航天基础设施的私人投资提高至10亿英镑;通过“伟大航天”出口行动,使航天出口贸易收入增加50亿英磅;增加航天领域科研创新投入,为英国经济发展贡献30亿英镑;预计低成本进入空间的航天市场规模可达100亿英镑。

澳大利亚工业、创新和科学部2018年9月委托联邦科学与工业研究组织(CSIRO)发布其制定的《为澳大利亚开启未来增长机会的航天路线图》,提出到2030年将澳大利亚航天产业收入增长至120亿澳元的目标[61]。

摩根士丹利2018年底预计,在航天领域,产业、技术和资本筹集都将从2019年开始加速。到2040年,太空产业的经济规模将从目前的近4000亿美元提高到约1.1万亿美元[62]。

欧洲咨询公司(Euroconsult)2018年9月发布《空间探测前景》报告,指出2017年各国政府在空间探测领域的总投资为146亿美元,与2016年相比增长了6%。预计至2027年,此项预算将超过 200亿美元[63]。

6)空间商业发展获得各国持续关注,多国制定鼓励政策

美国2018《国家航天战略》指出,美国将与商业部门合作,确保美国企业在空间技术领域保持世界领先地位,并继续保持全球领先的空间服务和空间技术供应商地位。《NASA 战略规划2018》强调NASA将与商业和国际伙伴密切合作,通过合作和商业化战略将私营部门的创新成果融入到NASA任务之中,进而提高美国的全球竞争力。NASA希望在2025年美国政府停止对国际空间站(ISS)的直接拨款后,NASA和私营部门仍可使用这些平台[64]。

美国国家科学院在2018年1月发布《在不断变化的地球上繁衍生息:空间对地观测十年战略》报告,建议美国国家海洋和大气管理局(NOAA)充分发掘商业数据资源的优势,创建一种新的政府-商业伙伴关系,并根据需求开辟新的商业模式,制定包括解决国际合作伙伴使用权障碍等问题在内的方案。

日本2017年12月指出2018年日本将建立政府卫星数据开放获取平台,制定空间领域的知识产权战略,研发可重复使用的空间运输系统,并鼓励私人企业参与空间活动[65]。韩国2018年发布的《第三次宇宙开发振兴基本计划》提出从2018年起启动由企业主导的卫星开发,提高民间对宇宙开发的参与度,促进空间技术的产业化,到2022年在航天领域创造约1500个就业岗位。欧盟委员会于2016年发布的《欧洲空间战略》[66]提出支持创业和新的商业机会,加强对空间企业家的支持,促进对空间部门投资的进一步融资。

7)中国与欧洲开展多项空间合作,未来合作规模有扩大趋势

2018年1月,中科院与卢森堡经济部合作建设深空探测研究实验室(中科院在欧洲设立的第一个空间领域研究机构)[67];5月,探月工程嫦娥四号“鹊桥”号中继星发射,伴星“龙江二号”微卫星(哈工大研制)搭载有沙特月球小型光学成像仪(合作协议由中沙元首见证签订,属一带一路战略成果)[68];10月,中法海洋卫星发射成功(航天五院、中科院国家空间科学中心、法国国家空间研究中心等参与)[69];12月,嫦娥四号发射,搭载3台国际合作载荷(德国基尔大学中子探测仪、瑞典空间物理研究所中性原子探测仪、荷兰内梅亨大学低频射电探测仪)[70]。2019年1月,瑞士保罗谢尔研究所(PSI)报道其研制并搭载在中国天宫二号上的伽马射线暴观测仪器(POLAR)所获的科学成果[71]。

在未来合作方面,2018年3月,增强型X射线时变与偏振(eXTP)空间天文台启动空间科学先导专项背景型号项目研究(预计2025年前后发射),合作组成员来自中国、意大利、德国、西班牙、英国、法国、荷兰、瑞士等20多个国家、地区的150多个研究单位[72],合作国家和研究机构数量都比之前的中国空间科学项目大幅增加。10月,英国科技设施委员会(STFC)以“英国和中国航天部门合作”为题报道其同北航开展合作情况,回顾了2005年以来的中英航天合作,表达了未来同中国进一步合作的意向[73]。

8)载人深空探测仍是空间大国竞争制高点,中国空间站在2030年后不会“孤单”

NASA在2017年9月公布地月空间任务的“三步走”设施建设概念:2024年前后在月球轨道上建成“深空门户”设施(一个位于月球附近、有人照料的小型空间设施),作为通往月球表面和深空目的地的门户;2029年建成“深空运输系统”(Deep Space Transport);经过为期1年的验证飞行,到2030—2033年,准备进军并抵达火星轨道[74]。在此基础上,NASA于2018年9月发布《国家空间探索行动报告》,制定2019—2024年关键活动计划。俄罗斯于2017年9月同美国签订月球轨道空间站合作协议,将NASA提出的“深空门户”视为值得进一步研究的合作空间探索体系的一部分[75]。同年,俄罗斯国家航天集团发布《2025年前ROSCOSMOS发展战略》,明确了俄罗斯国际空间站舱段的发展建设时间点:2018年发射多功能实验舱,2019年发射节点舱和科学动力舱,2021年开始建设俄罗斯舱段,2024年结束国际空间站合作项目,可能在2028年与NASA进行空间轨道站合作[76]。

欧洲空间局(ESA)于2017年发布征集“深空门户”研究建议的通知[77],认为“深空门户”是国际空间站各合作国航天局正在筹备中的战略性平台,是开展载人深空探测的关键下一步行动,该平台有望在21世纪20年代在近月空间开始运行。

国际空间探索协调工作组(ISECG)在2018年2月2日发布第3版《全球探索路线图》,首次引入国际“深空门户”概念。

9)人工智能在光电空间领域应用取得示范性成果,受到各国政府和机构顶层设计推动

人工智能技术在光电空间领域获得多项应用成果。2017年3月NASA报道了其“地球观测-1”号(EO-1)卫星上搭载的“自主科学飞船实验”(ASE)系统成果,展示出人工智能在未来空间探索领域的巨大潜力[78];同年12月,谷歌与NASA联合宣布通过机器学习技术新发现了两颗系外行星,并认为人工智能算法经过训练后,对真实系外行星信号和假信号的判断效率和准确率(>96%)远超传统分析方法[79];2018年12月,NASA JPL提出在下一代火星车Mars2020 Rover上应用人工智能技术,减少对火星车的微观操作管理[80]。

美日等国已通过顶层设计推动人工智能在光电空间领域的应用。澳大利亚国防部国防科技集团2017年2月发布《塑造航空航天领域的国防科学和技术:2017—2027》[81],提出在航空航天领域能力基础上,利用人工智能强化运行决策,在对抗和拥挤环境中成功获取、吸收、利用和共享数据与信息,从而在决策周期方面取得优势,并将人工智能列为“战力试验与准备”的7个研究方向之一;日本政府空间政策委员会在同年5月发布《航天产业展望 2030》[82],提出将人工智能、ICT等技术与卫星、地面各类数据结合,建立新的服务类型;NASA在2018年11月召开人工智能研讨会,全美多家顶尖机构参与,共同探讨DARPA可解释人工智能(XAI)计划、人工智能在NASA的应用、JPL的人工智能、通用卫星机动的机器学习方法、深度学习如何应用于卫星数据处理等[83]。

3 面向我国决策者的建议

2019年是我国建国70周年,我国光电空间领域也将迎来长征五号火箭复飞、嫦娥五号发射实现月球采样返回、北斗卫星导航工程完成7箭10星发射任务等重要事件。结合2018年国际趋势分析,本文认为值得我国决策者考虑的未来举措主要包括6个方面。

1)顺应空间技术扩散趋势,发挥优势基础、有所作为,推动国际空间力量向多极化发展

美国白宫在2017年12月18日发布的《美国国家安全战略》中提出“空间民主化”概念,即许多国家、私人商业公司具备了低成本卫星发射能力、卫星图像和数据信息的获取能力。笔者认为,“空间技术扩散”应包括两层含义,一是空间技术从超级大国向中等强国扩散;二是空间技术从国有政府机构向私人企业扩散。考虑到许多国家拥有更深入地参与空间活动的需求,我国一方面应做好光电空间领域进一步面临“华为式”围堵的心理准备和政策准备,为其他可能面临封锁的学科领域提供前期经验参考;另一方面,对空间科学、空间任务、载人航天项目,在保密、国际合作、可靠性和成本方面区分对待,对于能够开放合作、换取外国利益的基础设施和资源应充分开放,以推动“空间多极化”发展、绕过美国空间技术封锁开展多国合作。在新的空间国际秩序尚未清晰前,我国可以牵头倡导制定国际空间准入标准、行为准则(如卫星报废后应设置再入措施,以减少空间碎片等)。同时,由于空间技术有许多军事价值,我国还应对“空间技术扩散”对我国国家安全所造成的影响进行研究,关注反卫星系统(ASAT)武器能力扩散等。

2)以应对共同空间威胁为契机,推进人类命运共同体建设

我国一直提倡航天事业的自力更生,但是也可以利用一些国际共同关心的事务,增进国际交流,寻求与各国航天合作的政治基础与破题机遇。例如,可将美国近期关注的“近地天体防御”、空间碎片清理、火星探测等世界各国不得不合作的全球性问题加以整理,在联合国等国际组织框架下同防止核扩散、全球气候变化等议题一同讨论,从而加深中美政治合作基础,增进双方互信,为未来突破现有的两国空间合作障碍打下基础。

3)从顶层设计角度推进人工智能等新技术在光电空间领域的应用

光电空间领域研究一般属于数据密集型研究,人工智能技术在此领域的应用有独特优势,并已经通过许多案例展现出巨大价值和前景。美国已经召开了由NASA、DARPA、知名大学等机构共同参与的“空间+人工智能”研讨会,但我国光电空间领域科学家和人工智能专家大都分布在不同的机构、院系、行业(包括一些互联网公司),自下而上地组织高水平、有深度的研讨会有一定困难。因此,建议我国科技决策部门关注人工智能技术、新材料技术等交叉学科在光电空间领域的应用,从顶层设计层面推动召开我国光电空间科学和人工智能领域的联合学术会议,还可以邀请情报专家和国防专家共同参与。

4)制定我国空间知识产权保护政策,适时出台国家商业航天政策

在中美贸易战背景下,知识产权保护是当前的热点问题。我国在2018年发射的卫星数量已经首次位列世界第一[84],应当尽早效仿日本建设政府投资的卫星数据开放获取平台、制定我国空间知识产权保护政策,为我国商业航天发展提前营造良好的环境,为我国卫星数据的有效利用提供有力支持。同时应部署研究和跟踪国际商业航天发展,适时考虑制定我国商业航天政策,为我国在光电空间领域的军民融合、技术转移转化提出方向指引。

5)提前部署火星探测,为载人火星探索制定路线图

2019年是火星探测的关键年,中国、美国、印度、欧洲、俄罗斯、阿联酋均计划在2020年前后发射火星探测器,中国拟在2020年一次完成火星“绕、落、巡”。火星大冲时机在2035年和2050年各一次(上次是2018年7月),人类很可能在20年后的2035年登陆火星,我国应提前做好准备。

6)提高精细化治理水平,关注投资小、时间短但效益高的光电空间项目

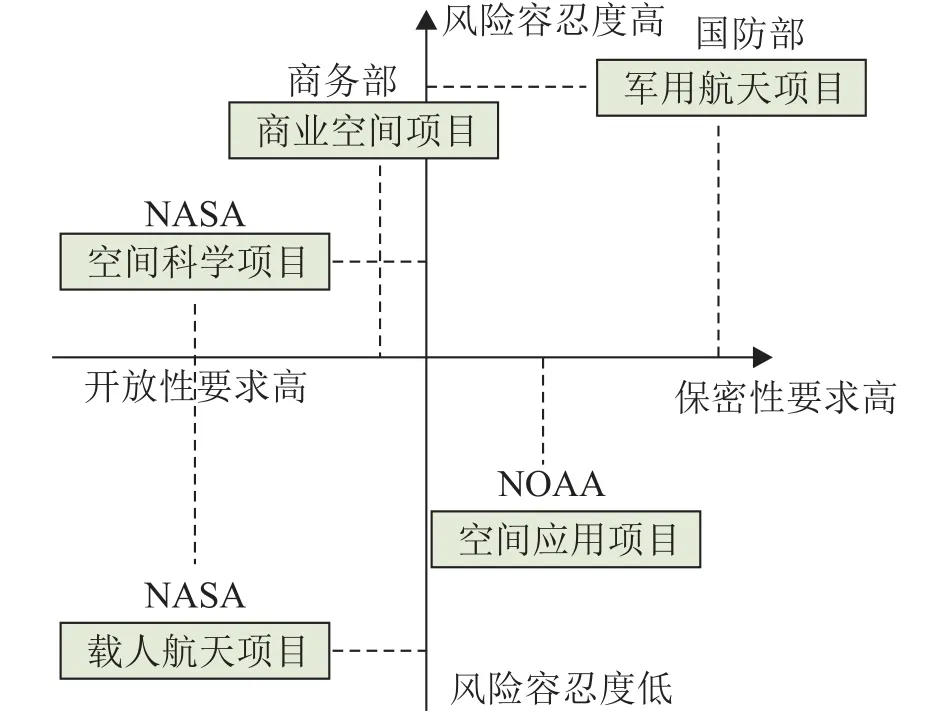

随着可重复使用火箭、立方体卫星等新颖空间技术和商业航天的发展,传统上针对航天任务的保密规则、可靠性要求等应当根据新形势进行精细化调整,针对空间科学、空间任务、载人航天项目等应有所区分。例如,美国不同类型的空间项目分别由国防部、商务部、NASA等不同机构主管,空间科学项目强调开放合作,而军事航天项目重视保密;载人航天项目格外强调可靠性和安全性,但商业空间项目则鼓励采用能够节省成本的新技术。气象观测等空间应用项目因为有巨大社会应用价值,且成本一般较高,因此风险容忍度和保密性要求介于载人航天项目和军用航天项目之间,如图1所示。还应当注意到,光电空间项目的收益是多方面的,一些项目投资小、周期短,但科学或政治收益极高,值得我国关注。例如,如果以色列发射的探月项目于2019年4月按计划顺利实现月球着陆,则以色列将成为既美国、苏联、中国之后第4个成功实施月球软着陆的国家,而这个项目成本仅1亿美元。印度2013年发射的“火星轨道探测器”(MOM)任务仅耗资7300万美元,于2014年9月抵达火星轨道[85],此后印度一直宣传称其在火星探测方面领先中国。美国于1958年发射的“探险者”1号卫星质量仅为8.22千克,比苏联的首颗人造地球卫星(83.6千克)和我国的东方红一号卫星的质量(173千克)均小一个量级以上,却成功成为第2个发射人造卫星的国家。因此,建议我国在稳定支持大型光电空间项目开展的同时,允许甚至鼓励(年轻)科学家、私人企业开展一些低成本、高风险的创新项目,或可收获意想不到的科学成果与政治影响力。

图1 美国不同类型的空间项目对保密性、风险容忍度的要求Fig.1 Requirements for confidentiality and risk tolerance for different types of space projects of USA