隋唐大运河与唐代宋州

付 先 召

(商丘师范学院 人文学院,河南 商丘 476000)

隋朝运河的开凿是为了实现对全国的有效统治,便于财物调运,确保朝廷和军事需要,同时,促进南北经济与文化的交流,影响对国家统一的文化认同。通济渠是隋唐大运河其中一段,在唐代又称汴河,是自西北向东南把黄河与淮河连接起重要的漕运通道。隋朝运河的开通,带动了一批沿线城市的兴起,提升了沿线城市的战略地位和经济社会发展。隋唐运河对于隋唐时期沿线城市的研究具有重要价值。史念海[1]157、刘希为[2]、阎文儒[3]、邹逸麟[4]、王永谦[5]等先后对隋通济渠的流经路线进行了研究,虽在整体流向方面的观点有所分歧,但对于通济渠流经宋州基本上形成共识,只是流经宋州城南和城北问题。白茹冰研究了宋州在唐代后期的地位与历史作用[6]。学界在前述方面取得的成果令人欣喜,在通济渠与唐代宋州的关系方面仍有进一步研究的必要。本文拟从隋唐大运河与唐代宋州的关系进行探讨。

一、唐代宋州辖区变迁

宋州在西周之前属豫州之地,周朝时隶属于青州。周武王封微子启于商丘,建立宋国,自微子至君偃共传三十三世,后被齐、魏、楚三国灭亡,其属地被三国分割占据。秦统一天下,改原宋国所辖为砀郡。汉朝初年,汉文帝之子刘武被分封到砀郡建梁国,梁国存续到晋朝。杨坚建立隋朝后,改南朝宋时的梁郡为宋州,大业三年(607),宋州称梁郡。唐朝武徳四年(621),复为宋州,管辖宋城、宁陵、柘城、谷熟、下邑、砀山、虞城七县。当年,以虞城属东虞州。武德五年,废东虞州,仍以虞城来属。

唐朝政局稳定后,因历史原因造成的州县过多,致使朝廷对地方管理不便。故自唐太宗时期,针对时州府“倍多前代”[7]4478的问题进行改革。贞观元年(627)开始“大加并省”[8]6033,撤并州县,以实现朝廷对地方更好的管理。因此,宋州所辖范围也有相应的伸缩变化。

贞观元年,废杞州,以襄邑县来属[9]183,仍省柘城县。十七年,以废戴州之单父、楚丘[9]182来属。永淳元年(682),又置柘城县。此后宋州辖领宋城、宁陵、柘城、谷熟、下邑、砀山、虞城、襄邑、单父、楚丘十县[9]180。光化二年(899),朱全忠以砀山、虞城、单父,曹州之成武,表置辉州。光化三年,徙辉州治单父[10]990。砀山、虞城、单父本宋州属县,加之曹州所辖成武县新置辉州,隶属宣武军节度。至唐灭亡,宋州领宋城、宁陵、柘城、谷熟、下邑、襄邑、楚丘七县。

二、隋唐大运河通济渠段流经宋州境内五县

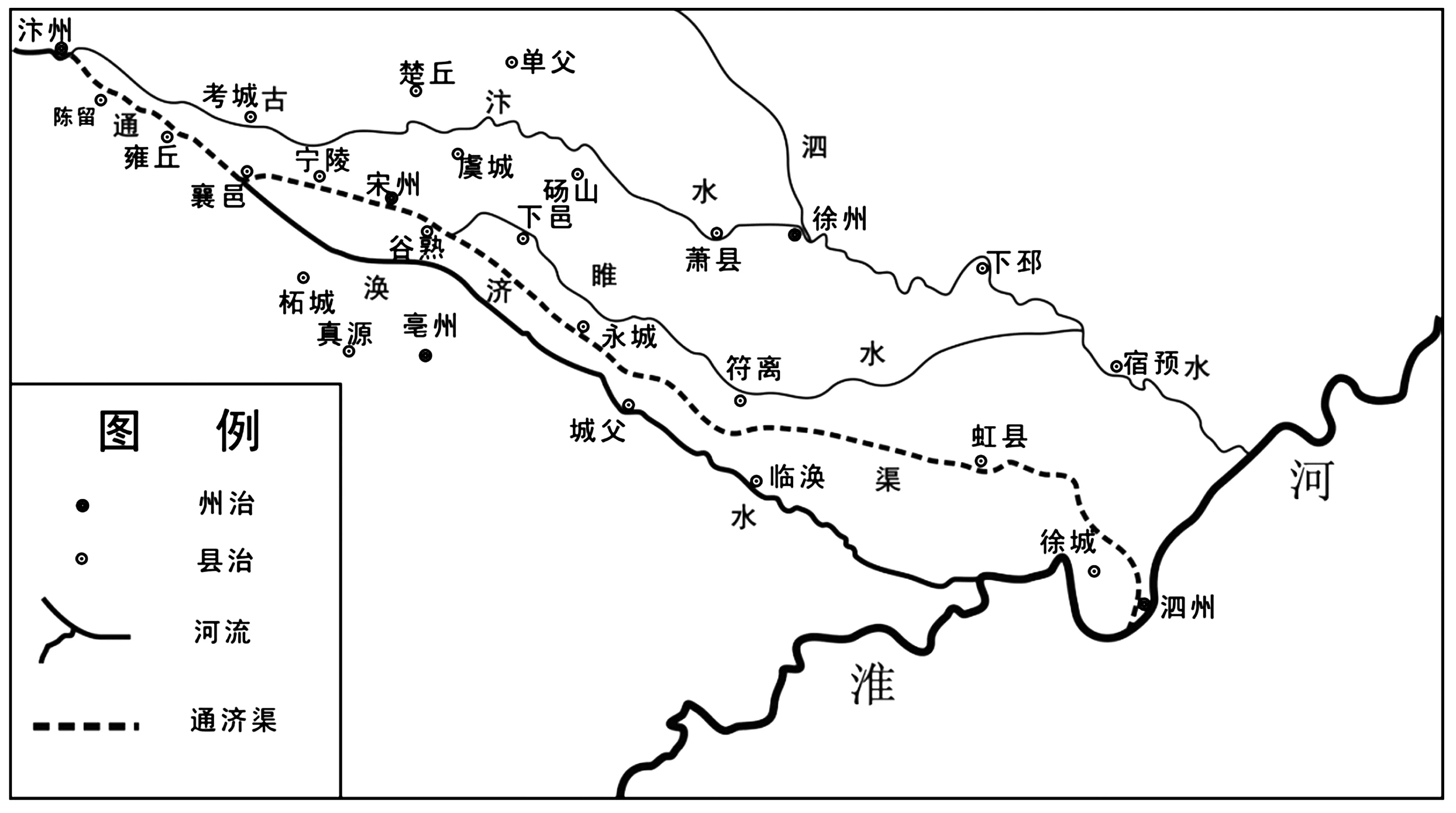

大业元年(605),“发河南诸郡男女百余万开通济渠……自板渚引河通于淮”[11]63。另“……自江都宫入于海”[9]137。通济渠流经宋州,在谷熟利用古睢水和古蕲水两条自然河道。通济渠主要流经宋州的襄邑(今睢县)、宁陵、宋城(今商丘睢阳区)、谷熟(今虞城)、下邑(今夏邑),向东南流入时隶属亳州的永城[12]。。

唐代谷熟位于古睢水与古蕲水衔接处。古睢水,“自开封县出,东流经雍丘、襄邑、宁陵、宋城……”[13]566-572。古蕲水,“由睢水在宋城东南谷熟处分出,流经下邑、永城南……最后东南入淮”[13]712-713。《元和郡县图志》卷七宋州条载:“汉梁孝王广睢阳城七十里,开汴河,后汴水经州城南。”[9]180

阎文儒的《隋唐汴河考》认为,“通济渠流经自谷熟以下分南、北二道:南道即由蕲水至盱眙对岸的临淮入淮;北道东北行,至彭城(今江苏省铜山县)入泗”[3]。邹逸麟基本认同阎文儒提出的南、北二道之说[4]。岑仲勉认为,“隋、唐通济渠……在宋城附近将汴水通过睢水而接入蕲水,沿蕲水道入淮……”[14]301。马正林亦认为,“通济渠就是利用了蕲水河道而开成的。……而宋州以下的古蕲水坡降较小,有利于行船”[15]。

综上,唐代通济渠主要流经宋州境内的襄邑、宁陵、宋城、谷熟、下邑五县,向东南流入时隶属亳州的永城。见下图1。

图1 隋唐大运河通济渠段流经宋州境内图

三、隋唐大运河提升了唐代宋州战略地位

通济渠的开凿功在当时,利在千秋,对唐宋时期影响极大。唐人皮日休认为:“则隋之疏淇汴凿太行,在隋之民不胜其害也,在唐之民不胜其利也。今自九河外,复有淇汴,北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉。”[16]8363唐人李吉甫认为:“隋氏作之虽劳,后代实受其利。”[9]137从唐人著述可以看出隋朝开通运河对唐代及其后世所产生的作用。

大运河开通之后,宋州位于运河沿线重要节点上,战略重要性显著增强。宋州西临汴州,汴州也是运河沿岸的重镇。唐人刘宽夫评价说:“大梁当天下之要,总舟车之繁,控河朔之咽喉,通淮湖之漕运。”[16]7649宋州和汴州同在运河沿线,相互呼应,互为股肱,共同屏障京师。“梁宋之地,水路冲要,运路咽喉,王室屏藩。”[16]6754陆贽曾论述:“梁、宋之间,地当要害,镇压齐鲁,控引江淮。”[16]4845

宋州的东面是战略重镇徐州,北面是曹州,南临亳州。宋州经亳州向南可达颍州,颍州境内流经颍、蔡运河。大历十一年(776),“又开陈、颍运路,以通漕挽”[17]3655。王力平认为,“颍州境内的颍水,上接陈州境内的蔡水……颍、蔡二水流经汴、宋、陈、蔡,宛如一条纽带,将汴河水系与淮河水系便捷的沟通起来”[18]。两条联通黄河与淮河的运河流经宋州,足以体现宋州的交通优势和战略地位,这从宋州在唐朝中后期历次平定叛乱中所起的作用可予以证明。

(一)宋州在平安史叛乱中的关键作用

安史叛军西图京师长安的同时,欲集中优势兵力试图打通南下通道,叛将尹子奇帅兵十几万围攻睢阳城(宋州州治所)。张巡、许远坚守睢阳(唐乾元元年(758)称宋州)达十个月之久,有效阻止了叛军南下,牵制分散了叛军力量,对于唐朝廷组织力量收复两京,最终平定叛军赢得了时间,保存了实力。

宋州深陷叛军围城,有将军建议放弃宋州,时守城将领张巡认为:“睢阳,江、淮之保障,若弃之去,贼必乘胜长驱,是无江淮也。……不如坚守以待之。”[8]7038韩愈曾评价张巡坚守睢阳之功:“守一城,捍天下,以千百就尽之卒,战百万日滋之师,蔽遮江淮,沮遏其势。天下之不亡,其谁之功也?”[19]1892-1893李吉甫认为:“然使贼锋挫衄,不至江、淮,巡、远之力也。”[9]179

唐人李翰认为:“贼所以不敢越睢阳而取江淮,江淮所以保全者,巡之力也。……若无巡则无睢阳,无睢阳则无江淮,贼若因江淮之资,兵弥广,财弥积,根结盘踞,西向以拒五师,虽终于歼夷,而旷日持久。国家以六师震其西,巡以坚垒扼其东,故陕鄢一战,而犬羊北走,王师因之而制胜,声势才接而城陷,此天意使巡保江淮,以待陛下之师,师至而巡死也,不谓功乎?”[10]5777-5778

从前述李翰评价可以看出,唐朝安史之乱爆发后,如果没有张巡指挥睢阳城中军民阻遏叛军,则睢阳城不能坚守近一年之久;若无睢阳坚守,则江、淮不保;若江、淮陷敌,则朝廷平叛则会陷入旷日持久之艰难。尽管李翰没有明说,唐朝还可能因此而不存。李翰的观点基本上可以说明张巡、许远坚守睢阳和唐朝安危及国运存续的关系。

司马光认为:“唐人皆以全江、淮为巡、远功。按睢阳虽当江、淮之路,城既被围,贼若欲取江、淮,绕出其外,睢阳岂能障之哉!盖巡善用兵,贼畏巡为后患,不灭巡则不敢越过其南耳。”[8]7038从司马光的观点可以看出,昔睢阳城位于运河沿岸,战略要地,叛军如果想夺取江、淮地区,睢阳城根本不可能成为南侵的障碍,叛军之所以不敢绕过睢阳重镇南侵,主要是因张巡善于用兵,担心其成为后方大患。

事实上,叛军不敢绕过睢阳城南下,除了惧怕张巡之外,还主要是因为睢阳位于运河由东西向东南流经的重要节点上,不得睢阳,叛军即便夺取江、淮,但在财物运输、兵力调动等方面将会南北不通,叛军亦会被南北分割,首尾不能相顾,这才是兵家之大忌。

宝应元年(762)五月,史朝义率兵围宋州数月,城中粮食用尽,宋州城面临被攻陷的危险,时恰巧易州遂城府左果毅刘昌被围在宋州城,刘昌遂向宋州刺史李岑建议曰:“今河阳有李光弼制胜,且江、淮足兵,此廪中有数千斤麴,可以屑食。计援兵不二十日当至。东南隅之敌,众以为危,昌请守之。”[17]4070宋州坚守十五日后,副元帅李光弼率军赶到救援,叛军溃败,宋州得以解围。

安史之乱被平定后,唐朝国势日衰,藩镇节度使权力过大,致使朝廷不能有效节制地方。唐代宗之后,地方节度使与朝廷多有冲突,宋州因其战略地位常居于冲突前沿,为双方争夺的重点。宋州因此成为屏障京师的重镇。

(二)宋州在藩镇割据时期的屏障京师

大历十一年(776)八月,节度使李灵曜据汴州反叛。宋州牙门将刘昌游说汴宋节度兵马使、摄节度副使李僧惠,“(刘)昌为之泣陈逆顺。僧惠乃与汴宋牙将高凭、石隐金遣神表奉表诣京师,请讨灵曜”[8]7238。李僧惠被朝廷任命为宋州刺史,遂率兵于雍丘大败李灵曜叛军。

建中二年(781),唐朝廷与方镇之间的矛盾加剧,发生魏博镇田悦、淄青镇李纳、山南东道(治襄阳)节度使梁崇义和李惟岳联合起兵反抗朝廷,史称“四镇之乱”。建中四年(783)十二月,李希烈借机发动叛乱,叛军围困汴州长达数月,节度使李勉率众逃奔宋州。宋州刺史刘洽率兵坚持抵抗李希烈叛军,打破李希烈控制颍、蔡运河一线进而打通南北的意图,致使李希烈不能与其他反叛方镇连为一体,为平定李希烈叛军创造了极为关键的条件。

咸通九年(868),庞勋率众起义,义军基本上控制了运河沿线城镇。朝廷调遣平叛的诸道马集结于宋州,对盘踞徐州的叛军形成强大威势,致其不能控制局面。咸通十年九月,庞勋攻袭宋州,曾一度攻陷宋州南城。“刺史郑处冲守其北城,贼探知其防备甚严,最终放弃攻打宋州。”[8]8149

乾符四年(877),宋州被王仙芝、黄巢领导的起义军围攻,“左威卫上将军张自勉将忠武兵七千救宋州,杀贼二千余人,贼解围遁去”[8]8192。确保宋州不被攻陷,是为了朝廷控制江、淮漕运通道,保证江南不遭破坏,保存朝廷实力。因此,宋州的安危也成为朝廷最终平定叛乱的关键。

由上可知,在唐代安史之乱后的藩镇割据期间,宋州一直是拱卫京师、保障朝廷稳定的重镇,也体现出宋州军民精忠爱国的精神。宋州为唐朝后期的安危存续起到非常重要的作用。

四、大运河带动了唐代宋州经济发展

唐朝宋州不仅位居要冲,而且也相当富庶,具有较强的经济基础。唐代宋州经济社会的发展主要与宋州地域风俗文化和位居交通要道有关。唐代宋州民风淳厚,有习惯节俭和勤于耕种的风俗文化。宋州人“犹有先王遗风,厚重多君子,好稼穑,恶衣食,以致蓄藏”[20]1664。“其人得中和之气,性安舒,其俗阜,其人和,今俗多宽慢。”[21]60宋州地处平原,自古即是适于农业耕作的地域,加之宋州人的勤劳,促进了唐代宋州农业发达,百姓生活富足。唐朝时宋州户数和口数居全国前列,天宝年间口数约居全国第三。唐朝宋州的富足繁荣也与其特殊的物产有关,例如宋州所生产的绢质量上乘,深为朝廷官员喜爱,唐代丝绢为“一等的就只有宋、亳两州”[22]540。

唐朝宋州位居大运河沿岸,是南北商贸往来必经之地,既有利于宋州物产输出,也有利于他处物产在宋州实现交易。时宋州的丝绢主要是通过大运河卖往外地,或是输送京师,也由此提升了宋州丝绢的知名度,促进了宋州社会经济的繁荣。时宋州城欣欣向荣的商贸繁荣景象可从唐代杜甫的诗中窥见一斑,其诗云:“昔我游宋中,惟梁孝王都。名今亚陈留,剧则贝魏俱。邑中九万家,高楼照通衢。舟车半天下,主客多欢娱。”[23]2359这首诗描写的是杜甫游玩宋州时的所观所感,从中可以感受到宋州在当时诸多重要城市中的地位,宋州城内人口众多,街道商铺林立、灯火通明,舟车繁多,往来客商与宋州人交融甚欢、祥和温馨,充分体现了唐代宋州码头重镇的繁荣。

五、大运河促进了唐代宋州文化传播

宋人张方平说:“汴河之于京师,乃是建国之本,非可与区区沟通水利同言也。大众之命,惟汴河是赖。”[24]280刘士林认为:“隋唐大运河的开凿,除具有重要的政治经济意义外,还有不可忽视的文化价值。……由于‘物’的背后是‘人’,有着特殊的感性需要、精神内涵及文化形式。对中华文化大格局的形成具有十分重要的作用。”[25]

西汉时期的梁国因其国富力强,人才济济,具有人才施展抱负的宽松环境。大运河开通后,唐代文人多喜欢到宋州游历,尤其是怀才不遇之人,通过寻访昔日梁孝王刘武与著名文士司马相如、枚乘、邹阳等君臣相知的历史遗风,主要是为释放自己理想无法实现的郁闷心情。因此,唐代的文人对宋州也就有着异乎寻常的“梁宋情结”,形成客游梁宋之地的风气亦不足为奇。

天宝三年(744),唐代诗人高适从睢阳郡(宋州)起,依次经行谯郡之酇县(今永城酂城乡)……临淮县(今盱眙对岸),进入淮河流域[16]3623-3624。元和四年(809)正月,唐人李翱“出洛,下河,止汴梁口,遂泛汴流,通河于淮。……二月丁未(初一)朔,宿陈留。戊申(初二),宿雍(今杞县)。己酉(初三),次宋州(今商丘市)。……壬子(初六),至永城。……丙辰(初十),次泗州,见刺史,假舟转淮”[16]6442。

高适和李翱南游途经宋州时,都在宋州停留游玩数日。在唐代著名诗人中,游历宋州、歌咏宋州的诗人除高适和李翱外,还有李白、杜甫、王昌龄、李贺、杜牧、张谓、韦应物、刘长卿、孟云卿、岑参、储光羲、李嘉佑、钱起等,并形成大量文学作品为后人传颂,充分体现了宋州在唐代文人心目中的地位。唐代诗人到宋州游玩,吟咏宋州,传播宋州文化,同时也促进了宋州文化繁荣。

六、结语

交通要塞是形成地方重要战略地位的关键条件,交通也是国家经济社会发展的重要因素。唐代宋州因位于大运河这一漕运通道沿岸,其战略重要性因此与日俱增,并为唐朝的存续作出重要贡献。宋州在唐朝平定安史之乱中所起的作用无需赘言,其在唐后同样是屏障朝廷的重镇。唐后期重要的问题当属藩镇割据,虽经过肃宗、代宗、德宗几朝的努力,于宪宗朝时曾取得所谓的“中兴”,但潜在的危机依然威胁着朝廷。在唐朝廷危难之际,宋州以其具有战略意义的地理位置、富庶的经济基础、忠厚的民风、忠于朝廷的精神与叛军进行着艰苦卓绝的斗争。在朝廷平定多次叛乱时,宋州担当起屏障王室的重任。安史之乱后的唐朝能延续上百年,主要得益于宣武重镇为朝廷保证了沟通江淮的漕运通道,宋州隶属宣武镇节度使,以其重要的战略地位,起到了无可替代的作用。宋州位居大运河这一重要交通要道,加之曾盛极一时的三百里梁园文化,当时文人墨客争相前往,宋州的文化得以在更大范围内传播,并通过优秀文化作品把宋州文化传承于后世,这些共同成就了宋州经济社会的高度发展与繁荣。