论水与成都平原先秦文明的关系*

(四川水利职业技术学院,四川 崇州,611231)

成都平原先秦文明就像一方天池雾气弥漫,充满了诗意和玄想。但她的发展演进线索随着考古的发现愈发变得清晰起来。她的文明具有历史延续性;她的水脉更是绵延不绝、生机勃勃。先秦之后的成都,以都江堰水文化为主要动力机制,成就了她的灿烂与辉煌,赢得了“天府之国”的美誉。已故水文化专家熊达成教授曾精辟地称成都“因水而兴,因水而荣,因水而困,因水而为”。这是在概括成都城市发展与水的关系。至于整个成都平原与水的关系,尤其先秦之前又是怎样的情形呢,她是怎样与成都城市的兴起与发展对接的,大禹治水、鳖灵治水与李冰治水构成的逻辑又如何,这些问题值得一探究竟。本文结合古蜀史研究成果和历年的考古发现,依照前贤的启发提出一种看法:先秦时期成都平原文明应有四个阶段的发展,一是“随水下迁”;二是“筑水兴城”;三是“引水腹地”;四是“以水为业”。以下就此展开讨论。

1 随水下迁

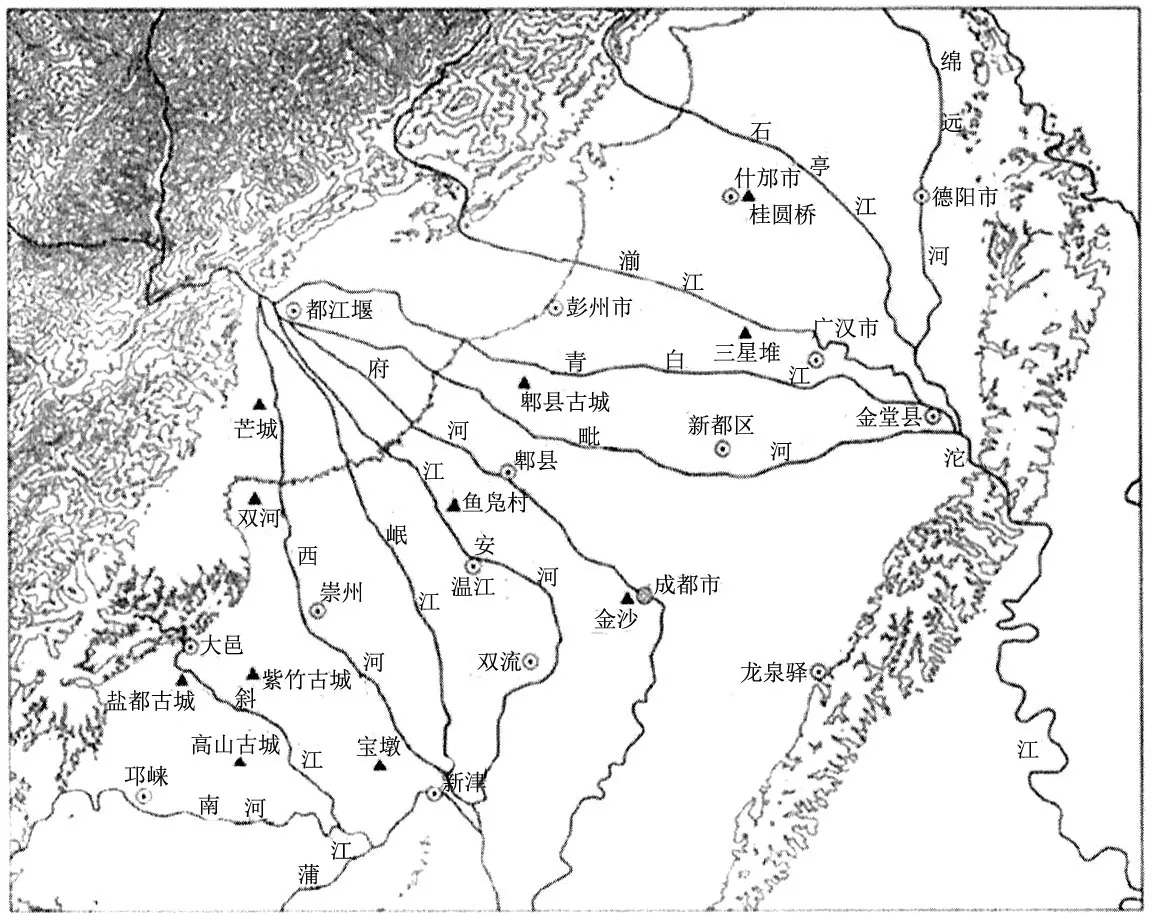

本文讨论的成都平原,指灌县(今都江堰市)、绵竹、罗江、金堂、新津、邛崃为边界的岷江、沱江冲积平原,长约200km,宽40km~70km,面积约在7000km2以上,它是一个由地壳运动的继续下沉和河流夹带的泥沙长期堆积发育而成的复合扇形冲击平原[1]。依据现有考古材料和学界比较一致的看法,成都平原先秦时期的考古文化序列当作如下划分,即什邡桂圆桥文化——宝墩文化——三星堆文化——十二桥文化——上汪家拐文化。单从时间跨度和文化成就看,即有近三千年的灿烂与辉煌,传诸后世的遗产极为丰厚,使成都平原成为了华夏民族长江上游独一无二的古文明中心。

至于这种文明的来源,说法不一,但是更多趋向于认为主要来自川西北高原峡谷区岷江上游。如赵殿增谈四川古文化时认为,“从总的时代来看,大约存在着一种从盆地外缘向内部发展的趋势,其中可能主要是从北面、东面和西北面向盆地中心区域发展”[2],这里的“西北面”即指岷江上游的河谷地带,“盆地中心区域”包含了成都平原在其中;孙吉等认为,“从成都平原史前遗迹中出土的器物表明,岷江上游的新石器文化与成都平原的史前文化有着非常紧密的联系(从现有的考古成果推测,岷江上游的新石器时代遗址时间下限为距今5000年前,宝墩遗址为距今4500年~3800年前),甚至可能是源与流的关系”[3]。徐学书认为,“早期蜀文化的最早的主源肇源于岷江上游的新石器文化之中”[4]。范仲远等分析更加细致,他们认为“由于地壳变化,青藏高原隆起,导致气候变化,原来生活在甘青地区的远古羌民不断迁徙,不断寻找新的栖息地……当部分古羌人翻下龙门山进入成都盆地后,他们发现了这里,并成为这里最早的古蜀先民,成都平原远古文明也从此诞生”[5]。以上说法从宏观层面对成都平原先秦文化的主要源头给出了解释,其共同聚焦点即在岷江上游,表明古蜀先民确是随水下迁开启了新文明的。

当然,选取典型的考古遗存发掘物来做进一步研究,从微观角度对“随水下迁”的说法进行验证也是必要的。从时空底层出发,成都先秦文明的源头考察应聚焦在营盘山文化与桂圆桥文化、宝墩文化的连接点上。至于考古遗存发掘物的研究,可以侧重关注三地陶器透露出来的文化承续关系及当时的水环境信息等。考古发现古蜀先民的文化遗存,最多的遗物即是陶器。不管是陶罐、陶盆、陶壶、陶钵,还是陶瓶、陶碗、陶瓮、陶缸等,用于贮物、炊具是一方面,其他的则是方便用于取水、运水、盛水。比较桂圆桥、宝墩与营盘山的考古发掘简报,三地陶器制作方法大体是一致的,营盘山陶器“多为手制,有些器物内壁可见泥条粘接、修抹痕迹。部分器物经过慢轮修整,内壁保留有陶轮旋转纹路”。什邡桂圆桥遗址发掘简报比较简略,对陶器制作方法没有较为明确的说法,但却有结论指出“其陶器特征与甘肃大地湾四期、武都大李家坪、茂县营盘山、汶川姜维城有密切的联系”。宝墩陶器“以泥条盘筑加慢轮修整为主,许多泥质陶片内壁手制痕迹明显,甚至能见泥条痕和指纹”。这是其一。

其二,从陶质与陶色来看,营盘山陶器“以夹砂褐陶、泥质褐陶、夹砂灰陶、泥质红陶、泥质灰陶、泥质黑皮陶为主”。仔细分析遗址发掘简报内容,桂圆桥陶器有夹砂红陶、泥质黄陶、夹砂红褐陶、夹砂黄褐陶、夹砂黑皮陶和泥质黑皮陶。宝墩陶器“分夹砂陶和泥质陶两大类。夹砂陶中灰陶占绝大多数,另有少量外褐内灰陶和褐陶。泥质陶中以灰白陶和灰黄陶为主,另有少量褐陶”。三地陶器的陶质与陶色确有许多共同性,但也呈现了一种异象,即宝墩遗址少见红陶,灰陶占绝大多数。这是怎么回事呢?学界已有现存说法:“中国古代最常用的制陶原料是铁质陶土”“红陶、灰陶、黑陶采用含铁量较高的陶土为原料,铁质陶土在氧化气氛下烧成便呈红色;在还原气氛下烧成便呈灰色或黑色”[6]。还有论者就这种工艺指出,古代灰陶与红陶、黑陶相比其机械强度更高,热稳定性更好。这是因为在陶器的烧成后期采取向窑顶喷水快速降温的措施造成的,“古代灰陶实际上经历了一次即热到即冷的测试,其坯体不开裂则足以证明热稳定性也较好。在日常生活中,灰陶在乘装即冷即热的物质时也更加耐用”[7]。如果从水环境讲,在成都平原烧陶取水快速降温显然比在茂县营盘山便利得多。宝墩陶器灰陶占绝大多数,说明当时人们已经懂得灰陶的耐用和坚固性,并全面掌握了相关烧制工艺,再加上取水便利,所以他们创造性地、有意识地选择了大量烧制灰陶。

其三,从陶器纹饰来看,营盘山陶器纹饰中的水波纹皆表现在彩陶上。夹砂陶与泥质陶的纹饰种类都很丰富,但是没有水波纹。宝墩陶器与此不同,没有发现彩陶,只有夹砂陶和泥质陶两大类,“纹样有单向、交错、网状等几种形式。划纹中多水波纹,次为平行线纹。水波纹多见于泥质陶器的颈部,腹部偶见;平行线纹多见于腹部”。这里需要注意两个现象:第一,不管是营盘山遗址还是宝墩遗址,其陶器器形大,厚胎的,如罐、缸、瓮等,包括一些用于炊具的陶器,都是施了绳纹或者网格纹的,有的甚至通体施绳纹。究其原因应该主要是为了增加器体表面的摩擦系数,便于人工捆扎搬移,便于陶器保护,包括以免碰瓷造成陶器损坏;第二,到宝墩时期,彩陶的不见之谜尚需进一步的考古发现来破解,但水波纹的审美现象是传承下来了的,而且明显扩展到了泥质陶器的制作中,说明亲水乃人之本性,平原生活处处可近水亲水,睁眼闭眼都是水;另外,还生动说明今日天府文化的“优雅时尚”因自古已有之,它是在亲水观水爱水活动中形成,并代代相传的。

其四,从陶器器底来看,三地陶器都有平底器和圈足器,营盘山“以平底器和小平底器为主,有少量矮圈足器,不见三足器”,宝墩陶器“盛行小平底器和圈足器”,为什么会出现这种差异?从常理来看,圈足器比平底器更能防潮,但是其足易被撞损,这是它的缺点。营盘山与桂圆桥、宝墩村相比,地面多石块、较为干燥,使用平底器安全,防潮顾虑也不明显。但是到了平原地带为适应新环境,制陶工艺就得把防潮功能加进去才行。这是因地制宜诱发出来的创新创造性才干之表现,说明古蜀先民并不因循守旧。

(本图出自江章华《成都平原先秦聚落变迁分析》

2 筑水兴城

成都平原先秦文化遗存的每个阶段在考古上皆有聚落发现。比宝墩文化稍早的有什邡桂圆桥文化一期,宝墩文化一二期的聚落目前发现的有“新津宝墩、都江堰芒城、大邑盐店和高山古城,加上三星堆遗址共有5处,均是大型聚落”[8]。“至宝墩文化三四期,聚落数量明显激增,除考古调查发现的大型聚落(郫县古城、温江鱼凫城、双河古城等)外,据不完全统计,目前已发表的发现于基本建设中的小型聚落有35处[8]”。这些聚落的分布,尤其是大型聚落与水的关系很微妙:大都选择在河流台地上筑城,城址方向多与河流平行。其目的在于既能得水利又能防洪避水害。以宝墩古城为例,“遗址东北距发源于崇州市的西河约4km,西南500m处有铁溪河由西北流向东南。泗江堰支渠由东北流向西南横穿遗址东北部”。根据考古资料可推知,当时有河流从内城西北角蒋林处进入,弯曲往东南行进,过鼓墩子,到现在的宝墩电厂出内城。“道光九年的《新津县江河图》中,现在的铁溪河在当时有一支流从现在的宝墩城内穿过,流入石头河后汇入南河”。内城田角林附近,以及内城东部和东城墙外还有湖或者池塘。外城墙东北转角附近王林盘处,“在城墙外侧有一古河道”、“游埂子T2、王林盘T2城墙外侧、赵大林均发现有年代下限为汉代~宋代的古河道或河漫滩堆积,而这些堆积的年代上限难以确定。李坟园2条探沟的地层堆积说明汉代时这一区域有一条很大的河流,其古河道的废弃或与石头河的截弯取直有关”。还有如三星堆遗址,“鸭子河紧靠遗址北缘从西南向东流过(近年冲刷出不少文化层断面)。马牧河(近世枯萎,河道狭小,但宽广的古河道遗迹明显可见)在遗址西面由西北向东流去”。

古蜀先民出山后,选择依水筑城群居是必须的。至于筑城目的何在,学界认为防御洪水、抗御外敌侵略的功用皆有,其中防御洪水是最主要的,如阮荣春等谈宝墩文化古城群时,即明确指出“古城自身的许多特点也都体现出它的防洪挡水功用”[9]。持防洪论的学者,甚至指出“宝墩古城群的建造年代与传说中的鲧筑城的年代相当,宝墩时期各个城池的防洪功能,是鲧的治水理论在成都平原得到广泛运用的印证”[10]。我们研究认为,筑城目的除防洪御敌外,还应加上防野兽侵害。因为成都平原狼虫虎豹成群出没的现象一直都存在。早期情况应该更为突出,这可以从考古材料中发现一些迹象,如三星堆遗址文物中即有青铜虎形饰[11]、虎形金箔饰(K1∶11-1)[12]、龙虎尊(K1∶158、258)和虎形器(K1∶62)[12];金沙村遗址也曾出土石卧虎2001CQJC∶211[13]和2001CQJC∶684[13]等等。另据史料记载,成都平原的虎患直到清代都还存在,不仅成都郊区各县有,就连当时成都城内都曾有老虎出没。这一现象已有学者做过专门研究,这里仅转引一小段文字为例,“方象英也谈到汉州、新都一带‘虎迹遍街’,陈奕禧则称汉州‘成虎狼之窝’,王士正又称新津‘虎迹纵横’”[14]。

古蜀先民在成都平原筑水兴城形成的文化与营盘山文化相比明显有了变化,水成为重要的文化符号。营盘山陶器水波纹极少,仅见于彩陶。到了宝墩时期,水波纹成为陶器划纹中主要的内容,形态各异,花样百出。这里就一些特别值得关注的现象做细致分析。宝墩遗址发现的两片陶器ⅢT2029⑦∶158和ⅢT2030⑦∶108(见图2),其纹饰是戳印纹加水波纹,酷似卵石堤埂形成的渠道,沟渠中流水潺潺,波浪翻卷,好不生动。有同样视觉效果的,还有ⅢT2129⑥∶17、ⅢT2129⑦∶109、ⅢT1830⑦∶131、ⅣT1830④∶1、ⅣT2431④∶19等。这是随意为之的巧合现象,还是有意的写实?有意的写实当然更好,说明宝墩时期古蜀先民已经有了引水作业的实践。如果是巧合现象,是纯粹的艺术表达,是“优雅时尚”之本性的自然呈现,这对于后来的古蜀水利人也是有启发价值和意义的。这就像荣获2012年普里兹克建筑学奖的王澍,他的建筑设计风格和灵感就受到了中国传统山水画的启发,如中国美术学院象山校区的摹本即为北宋王希孟的《千里江山图》,校区内的大山房建筑,蓝本就是北宋米友仁的《潇湘奇观图》;还比如宁波博物馆也是从南宋李唐的《万壑松风图》中的高山巨石变化而来的。

图2 左为ⅢT2029⑦∶158,右为ⅢT2030⑦∶108

再来看宝墩遗址陶片ⅢT2029⑦∶141、ⅣH12∶38和崇州双河遗址陶片T4④∶2,其纹饰更有意思,尤其是宝墩遗址陶片的纹饰图样酷似截水工程现场摆放了两排榪槎。到底是不是治水工具榪槎呢?如果这种想象和推测没错,说明早在宝墩时期古蜀先民已经有了水利意识,而且还有了兴水治水的实践。

图3 左为宝墩遗址陶片ⅢT2029⑦∶141,

3 引水腹地

从目前的考古发现看,宝墩一二期的大型聚落除三星堆外,全部位于成都平原岷江河右岸沿山地带。而岷江左岸成都平原的腹心地带,确切说是到了宝墩文化兴盛期人类活动才逐渐多起来。据考古资料,温江鱼凫村第一、二期“正值宝墩文化的文化兴盛期和走向文化变异的时期”。到了宝墩文化三四期,这种格局被打破,除了存在温江鱼凫村第三期和郫县古城外,还出现了一些小型聚落,比如黄忠干道A线地点发掘区,“第6层及其下遗迹的年代可能为宝墩文化三期晚段至四期前段之间”;黄忠村干道规划道路B线地点发掘区,“该地点的时代可能相当于宝墩文化第三期至第四期之间”;置信金沙园一期地点发掘区,“时代大致在宝墩文化三期”;十街坊遗址发掘区,“是一处宝墩文化晚期遗址”。由此可见,宝墩时期岷江左右岸的文化发展明显不均衡,左岸平原地带处于后发展格局。

推测这种文化现象也与水有关,当时岷江左岸成都平原属洪泛区,旱涝无常,不适宜居住。根据目前地势状况,可以判断在现在都江堰市鲤鱼沱到温江玉石堤一带,岷江洪水随处皆能闯入,进而形成一些分水河道。江安河当是其中的一大分支,水过土桥镇、玉石镇、寿安镇、和盛镇、万春镇,进入今日温江城地界。鱼凫村位于江安河远端之水畔,古城由此得以催生,但是安全很难有保证,因为上游的天然入水口要么被湮没而断来水,要么就任洪水肆意闯入。而反观岷江右岸,至今由北向南有西河、斜江河、南河、蒲江河;西河上游有味江河、文井江;南河上游有出阝江、白沫江等,河网密布,最适宜人类居住。其中,西河、斜江河和南河最养人,现在岷江右岸发现的宝墩文化时期的6大古城主要分布在这三条河构成的水网上。

从岷江左岸平原的文化发展演进过程看,宝墩三四期可称得上是重要的时间节点。这期间该区域在水环境的改变上一定有重要事情发生,推动了鱼凫古城继续发展和郫县古城的新生。考古发掘简报认为,鱼凫古城第三期处在“龙山时代末期至夏初前后(公元前2050年-前1750年)”,郫县古城为“(宝墩文化)第三期的遗存,推测其年代距今4000年左右(1997年14C测定结果与之相吻合)”。这在时间段上又与夏朝相当接近。根据《夏商周断代工程》项目确认,夏朝开始于公元前2070年[15],这个时期属宝墩三期前阶段。传说中的大禹治水应该就在这个时段。他在蜀地的治水作为,《尚书·禹贡第一》有云“岷山导江,东别为沱”[16]。这八个字后世理解众说纷纭,莫衷一是。本文认为大禹蜀地治水之创举,绝非泛泛意义上的、漫无目的的行为,他带领民众想解决的一定是民生大事。“导江”应该是疏导江安河,保证鱼凫古城的安全;“东别为沱”应该是在走马河聚源一带分水一支往东流(即今日徐堰河),将洪峰散入毗河,导入沱江,以保新建的郫县古城的安全,也保当时走马河下游诸多小型聚落的安全。但是,一定要注意不管是“导”还是“别”,都不是在讲河道的开挖。因为宝墩时期生产力低下,还处在新石器时代。开挖河道,仅靠石器,这是无法想象的。更大的可能是,大禹带领先民搬卵石砌堤埂、做疏导,随势而为在治水。2014年考古人员在温江红桥村发现一处护岸堤。经研究确认为宝墩文化三期遗存,距今4000年左右[17]。这从时间段和技术层面印证了大禹蜀地治水的可能性和合理性,同时也证明当时古蜀先民虽不能开挖河道,但随势砌石筑堤引水兴水是可以为之的。

由此看来,大禹“岷山导江,东别为沱”不仅成效显著,意义也非同小可。对于成都先秦文明来讲,这件事标志着成都平原先民从简单的适应水环境迈出了改造水环境的第一步,也同时拉开了古蜀王国开发经营成都平原腹心地带的序幕。

4 以水为业

岷江右岸宝墩时期的古城逐步衰落,继而在鸭子河畔出现三星堆文明的崛起,三星堆文明衰落之后,到了商代晚期至西周时期,成都平原腹心地带的金沙遗址成为又一个政治、经济、文化中心。金沙遗址可以说是后来居上,“从目前发现的种种迹象分析,金沙遗址可能不是一般性的聚落,而是一处十二桥文化时期的中心聚落,三星堆文明衰落之后在成都平原上崛起的古蜀国的又一个政治、经济、文化中心,很可能是古蜀王国的都邑所在地”[18]。

金沙遗址为什么没有紧随温江鱼凫、郫县古城直接兴起,而是先有三星堆的辉煌才南迁到成都平原腹心地带?原因推测必然有多种,本文依旧侧重就水环境来进行观察。宝墩三四期,成都平原腹心地带尽管出现了大禹治水的开创之举,但要达到水旱无忧还是办不到。一遇大洪水,现都江堰境内引水岷江的工程立即化为乌有,这种情形直接限制了该区域经济文化的进一步壮大与发展。三星堆文明的崛起,一方面在于它发展的历史悠久,宝墩文化一二期就有了积累;另一方面在于沱江水系比岷江水系要温和得多,安全系数相对较大,据现代的数据也可见一斑,岷江河口多年平均流量2850m3/s,年径流量900亿m3;沱江上游多年平均径流量78.2亿m3,占全流域水量(149.3亿m3)的52.4%,其中包括岷江年平均来水量26.1亿m3(数据采自《四川省水资源开发总体规划报告(2000年版)》)。至于它的没落,有研究认为也应与洪水相关,三星堆遗址第8层有厚达0.2m~0.5m的富水淤泥层,即为当时洪水过境的遗迹[19]。

从现有考古资料分析,自金沙遗址崛起后,这一区域在成都平原的中心地位就一直没被撼动过。其内在的强大支撑,应该与该区域的生业转变和经济大发展有关。据考证,宝墩文化初期,长江中游的水稻种植技术就已传入成都平原。在1998年和1999年的都江堰芒城遗址发掘中,均发现了水稻硅酸体。2009年在宝墩遗址浮选的所有炭化植物种子中,水稻占45%[20],显示水稻种植规模已经有所扩展。金沙遗址金牛区5号C地点出土炭化植物种子中,水稻和粟合计259粒,占所有出土植物种子总数的86.9%,其中水稻201粒[21],占据绝对优势,也就是说金沙遗址时期成都平原的粮食作物种植虽然仍采取水旱并行、稻粟并存的农业生产方式,但水稻种植显然已成为大事、要事。《华阳国志》载:“杜宇教民务农”[22]。已故巴蜀史专家童恩正先生认为,杜宇族主要活动在西周至春秋中期,杜宇族统治的末期约为公元前666年左右[23]。杜宇这里“教民务农”显然不是教种粟而是教种稻谷,因为旱地作物种植一直就是古蜀先民的生业老传统,在营盘山文化时期以及之前他们就会,哪里还用得上杜宇来教?“杜宇教民务农”,透露出来的最大信息是,稻谷种植到杜宇统治时期得以大力提倡,成为古蜀的王国意志。由于杜宇在水稻种植的推广上成就极大,造福了民众,改写了古蜀传统生业史,所以才有“迄今蜀民农事先祀杜主君”[22]之说。此外,民间几千年来也一直传说杜宇死后魂魄化为了杜鹃(即布谷鸟),年年春暮便催促人们快快播种谷物,而不是其它什么作物。这个神话代代相传,至今鲜活,由此见得蜀人感念他的情感数以千年而不衰。

水稻种植在杜宇时期上升为古蜀王国意志,水利必然会作出响应。后世的鳖灵治水传说,从这层意义上讲同样不完全是虚构的。《蜀王本纪》云:“望帝以鳖灵为相。时玉山出水,如尧之洪水,望帝不能治,使鳖灵决玉山,民得安处”(《太平御览》卷888引);《华阳国志》也载:杜宇时,“会有水灾,其相开明决玉垒山以除水害”[22]。这两处文献皆指鳖灵治水仅仅是在应对洪水,本文则认为更重要的是在服务于杜宇推广水稻种植的王国意志。因为成都平原腹心地带从大禹治水开始,已经能够通过人力的干预改造水环境,但是岷江左岔各天然入水口时常被堵塞,走马河、江安河下游旱涝无常,民不得安处。鳖灵“决玉山”之行动,当理解为在玉垒山下岷江左岔各天然入水口淘滩,恢复其引水功能。这里的“决”字,古往今来皆没有开凿之义,所以学术界称鳖灵开凿宝瓶口显然不妥。鳖灵时期的水利作为,可以见得当时水利技术相比大禹时期又有了新发展。1985年考古人员在成都方池街发现一处东周时期的防洪、支水、护岸工程。该工程有东、西、中三条大的有规律的卵石石埂,用竹篾络卵砾石砌筑而成,形状呈“工”字形;1990年在其附近又发现多处类似的工程,时代仍属东周时期[24]。1986年成都指挥街周代遗址出土了一排柱桩和竹木编拦沙筐,发掘报告明确指出竹木编拦沙筐“可能与防洪治水有关”。

这里还有一个重要的问题需要做辨析和讨论,那就是铁的发明和应用。査有梁先生曾指出:“中国最早的关于使用铁制工具的文字记载,是《左传》:晋国铸铁鼎。在春秋时期(公元前770年-前476年),中国已经在农业、手工业生产上广泛使用铁器……巴蜀大地也是在春秋时期进入铁器时代的”[25]。这一判断当然需要有考古的新发现来确定。就当前的考古发现表明,成都平原东周时期已经出现铁器,只不过战国时期的居多,春秋铁器很少而已。检索成都平原多年的考古材料,发现有3篇发掘报告提及铁锸的出土:一是在郫县“西部民族”风情园及“花园别墅”战国至秦汉的墓葬中发现铁锸2件,秦墓FM21中发现一件,另外一件出现在西汉早期墓FM16中;二是在新都龙安镇清镇村的一座战国墓葬2002CXQM1中发现铁锸1件;三是在青羊区金沙村遗址(人防地点)的灰坑(H900)底层发现铁锸1件。第三个发现最值得关注,由于灰坑(H900)与报告中的14座春秋时期竖穴土坑墓类似,“开口都在第3层下,打破商周时期文化层”,那么这件铁锸应是春秋铁器。铁锸的发明和应用,可以称得上是改写成都平原水利史的革命性科技力量。这种工具在成都平原的考古发现虽然目前以战国时期的居多,而春秋时期的似乎仅见一例,但也可以证明杜宇教民种植水稻和鳖灵“决玉山”应该是运用了铁器的。因为没有铁器的运用作为生产力保证,当时的古蜀先民要大规模淘滩引水、开垦田地播谷、开挖沟渠灌溉是很难想象的。

正是因为有了铁器的发明与应用,有了杜宇将水稻种植上升为古蜀王国意志,有了鳖灵治水“决玉山”,成都平原由此开启了大规模“以水为业”的新时代。随后,历春秋战国到秦伐蜀之前的数百年间无中原的兵戈不断,成都平原的经济得以快速发展,积累了丰厚的财富。《史记》载,秦国当时伐蜀看中的就是成都的富饶,“得其地足以广国,取其财足以富民缮兵”[26];《华阳国志》也云“其国富饶,得其布帛金银,足给军用。水通于楚,有巴之劲卒,浮大舶舡以东向楚,楚地可得。得蜀则得楚,楚亡则天下并矣”[22]。公元前316年,秦统一巴蜀;其后秦以巴蜀为根据地多次对楚国发动战争,仅以公元前308年战争的给养为例,史料记载司马错聚集了“巴蜀众十万、大舶舡万艘、米六百万斛”[22],如此强大的人力物力保障都是“以水为业”造就的。

至于李冰为蜀守治水,“凿离堆,辟沫水之害,穿二江成都之中。此渠皆可行舟,有余则用溉浸,百姓飨其利。至于所过,往往引其水益用溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也”[26]。李冰的堰功大约完成于公元前256年,这是秦国经营成都平原的重大建设性举措,实现“溉田畴之渠,以万亿计,然莫足数也”,表明当时所引的岷江水由粗放利用开始迈进精细利用,力求寸水寸功。李冰的作为承继了大禹、鳖灵的传统,更加坚实地巩固了成都平原“以水为业”的基础,最终推动成都平原真正变成了“水旱从人,不知饥馑,时无荒年”的“天府之国”[22]。

致谢:本文所涉各个考古遗址皆有公开发表的发掘报告和简报,限于篇幅,恕不一一列入参考文献。这里对全体考古专家与作者一并谢过。