豇豆水稻轮作模式下水稻生长的不均匀性

顾骁 吴孚桂 刘慧芳 马启林

摘 要 冬季瓜菜之后轮作水稻是海南省一种重要的栽培模式。为了充分利用前作的肥效,一般后作水稻都会减少肥料的使用,这时前作肥料条施所导致的田间肥力不均会较大地影响后作水稻的生产。本研究以豇豆水稻轮作为对象,以杂交稻品种‘聚两优747为材料,于分蘖末期、成熟期分别在不同肥力下生长表现强势(T1)和生长表现弱势(T2)的行间取样,分析了豇豆水稻轮作模式对后作水稻的生长发育、产量构成和稻米品质的影响。研究结果显示,生长在不同肥力行间的植株,在分蘖末期,其生长发育性状上有明显的差异,如株高、分蘖数、地上部干重、倒三叶叶面积、植株含氮量等方面差异显著,其中,T1植株根、茎、叶的含氮量分别比T2植株的高117.1%、368.8%、72.3%,差异都达到极显著水平;在成熟期,与产量构成相关的指标,如有效穗数、实粒数、结实率、千粒重等方面存在显著差异,尤其是T1植株的穗数和结实率分别比T2植株高64.0%和9.3%,差异达极显著水平;在稻米品质方面,虽然在出糙率、精米率、精米的长和宽及长宽比、糊化温度和直链淀粉含量等方面没有显著差异,但在整精米率、胶稠度、蛋白质含量、垩白粒率方面存在显著差异,如T1的垩白粒率比T2低4.5%,而T1的整精米率则比T2高5.5%,差异都达到极显著水平。因此,在豆稻轮作的情况下要获得水稻的高产优质,需要制定合理的栽培技术方案,改进耕作技术、均衡前作的遗留肥力,并注意在水稻當季合理施肥。

关键词 豇豆-水稻轮作;生长不均;稻米品质

中图分类号 S344.1 文献标识码 A

Abstract Winter vegetable and rice rotation is an important cultivation mode in Hainan. In order to raise the residual fertilizer utilization efficiency of fore-rotating crop, the use of fertilizer will be reduced in rice, the succession crop, in general. At this time, the fertility inequality caused by the row application of fertilization of fore-rotating crop will greatly affect the production of subsequent rice. In this study, the cowpea-rice rotation mode was used as the research object, and ‘Juliangyou 747, a hybrid rice variety, was used as the material, the effects of growth, yield components and quality of rice were analyzed at late tillering stage and maturity stage by sampling between rows with strong growth performance (T1) and weak growth performance (T2), respectively. There were significant differences in plant height, tiller number, shoot dry weight, area of converse third leaves and nitrogen content of plants in late tillering stage. Among them, the nitrogen content of roots, stems and leaves of T1 plants was 117.1%, 368.8% and 72.3% significantly higher than that of T2 plants, respectively. There were significant differences in the number of panicles, grains per panicle, seed setting rate and 1000-grain weight. In particular, the number of ears and seed setting rate of T1 plants was 64.0% and 9.3% higher than that of T2 plants. There were no significant differences in the brown rice rate, milled rice rate, length-width and length-width ratio of milled rice, gelatinization temperature and amylose content, but there were significant differences in head rice rate, gel consistency, protein content and chalky rice rate. The chalky rice rate of T1 was 4.5% lower, and the head rice rate of T1 was 5.5% higher than that of T2, which both reached a very significant level. Therefore, In order to obtain high yield and high quality of rice under cowpea-rice rotation, it is necessary to formulate a plan of reasonable cultivation techniques, improve tillage techniques, balance the residual fertility of fore-rotating crop, and apply fertilizer rationally in current season of rice.

Keywords cowpea-rice rotation; growth inequality; rice quality

DOI 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.07.002

海南省具有得天独厚的光温条件,已成为全国最重要的冬季瓜菜生产基地[1],为缓解冬季瓜菜供需矛盾、保障全国各大城市冬季菜篮子工程发挥着不可替代的作用[2-3]。在冬季瓜菜之后轮作水稻是海南的一种重要的栽培模式。所谓轮作,就是按照确定的顺序在季节间或年间轮换种植不同作物或复种组合的一种种植方式[4]。研究发现类似的水旱轮作模式能够使水稻茬充分利用前作的肥效,对水稻生产具有较好的增产效果[5-7],还能改善土壤理化性状和农田生态环境,提高土壤养分利用效率[8-10],并减轻连作障碍[11],减少农田病、虫、草害[12-14]。大多数研究都对轮作减轻连作障害、提高土壤养分利用效率给予了积极评价。

海南省的主要冬季瓜菜,如辣椒、豇豆、丝瓜、圣女果等,生产过程中一般都会投入较多的肥料,且主要采用垄作和肥料条施的方式,所以这些冬季瓜菜田间的肥力是不均匀的。豇豆生产的效益高,但豇豆不耐连作[15],而通过豇豆与水稻轮作既可以避免豇豆连作障碍的发生,又可以实现豇豆和水稻的双丰收,是一种高效的栽培模式[16-17]。豇豆-水稻轮作在海南已成为一种常见的栽培模式,但轮作水稻以后,由于未进行彻底的翻耕,前作肥料条施导致的肥力不均依然存在,并对后作水稻的生长发育、产量构成和稻米品质会产生不同的影响,至于究竟产生何种影响却少有人关注且并未充分研究。本研究以豇豆水稻轮作为对象,分析了前作豇豆垄作和肥料条施技术导致的养分不均对后作水稻的生长发育、产量构成和稻米品质产生的影响,以期为海南省冬季瓜菜-水稻轮作制度下的水稻生产管理提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 材料

试验在海南省澄迈县瑞溪镇罗浮洋冬季瓜菜生产基地进行,以杂交水稻品种‘聚两优747为材料,该品种由广东农业科学院水稻研究所和广东省金稻种业有限公司育成,具有丰产性好、抗病虫性好,米质较优、适应性广等特点。

1.2 方法

1.2.1 试验设计与取样方法 试验地位于海南省澄迈县瑞溪镇北畔仔村,属热带季风气候,年均气温23.8 ℃,日照时数2059 h,降雨量1786 mm,且雨熱同季,终年基本无霜,生产条件优越,是澄迈县重要的粮食及冬季瓜菜生产基地。试验区土壤为潮湿黏土,pH 6.7,有机质含量为45.58 g/kg,碱解氮含量为147.35 mg/kg,有效磷含量为32.69 mg/kg,速效钾含量为133.28 mg/kg。该试验地前作为豇豆,起垄作畦,沿垄进行条形施肥,每公顷使用4478 kg羊粪肥,746 kg复合肥(N、P、K三种元素各15%)做基肥,每隔半个月左右追施149 kg/hm2复合肥作追肥。2017年4月中旬水稻育秧,5月初对豇豆撤架整田,整田时未进行翻耕,采用小型旋耕机旋耕松土,并在整田时以尿素149 kg/hm2、复合肥(N、P、K三种元素各15%)448 kg/hm2作为基肥,5月中旬水稻移栽,惯行管理,未施追肥。

由于豇豆作肥料条施的影响,水稻生长过程中出现了明显的生长势的差异(图1)。于6月10日(分蘖期)、8月12日(成熟期)分别在生长势不同的行间取样(前作豇豆的种植行,水稻生长旺盛,设为T1;前作豇豆的空白行,水稻生长较弱,设为T2),4次重复。同时在同区域惯行栽培的连作水稻(晚造,同品种且播种期相近)田里取样作为对照(CK)。该水稻连作田前作水稻施尿素448 kg/hm2、过磷酸钙597 kg/hm2、KCl 299 kg/hm2,全部作为基肥一次性施入,不再追肥;连作水稻亩施尿素179 kg/hm2、复合肥(15∶15∶15)537 kg/hm2、KCl 179 kg/hm2,也是作为基肥一次性施入,不再追肥。取样时,分蘖期的植株样品连根挖取,洗净后用干毛巾擦干水分,带回实验室测量株高、根长、分蘖数、主茎粗、倒三叶叶面积,每重复剪取3~4片倒三叶的部分叶片置于20 ℃保存用于叶绿素含量测定,其余部分分成地上部分和地下部分放入干燥箱中105 ℃杀青30 min后70 ℃干燥至恒重。成熟期取样时,分单株收获地上部分,分离茎叶和稻穗,分别放入不同的干燥箱中干燥。

1.2.2 测定指标及方法 形态指标的测定:测定了株高、分蘖数、根长,主茎粗系用游标卡尺测量主茎基部3个角度的平均值,倒三叶叶面积测定采用长宽法[18]。电子天平称重法测定干物质重。

根、茎、叶总氮的测定:参照林咸永等[19]的方法测定。

产量指标测定:按单株考测穗数、穗长、实粒数、穗粒数、结实率、千粒重等产量构成指标,根据单株重量换算每公顷理论产量。

稻米品质指标:精米长、宽、长宽比,垩白粒率、出糙率、整精米率,精米蛋白质含量、直链淀粉含量、糊化温度、胶稠度等品质相关指标,按中华人民共和国农业行业标准NY/T 593-2013食用稻品种品质的规定进行。

1.3 数据处理

使用Excel 2007和SPSS 20软件对数据进行统计分析,并采用Duncans法进行多重比较。

2 结果与分析

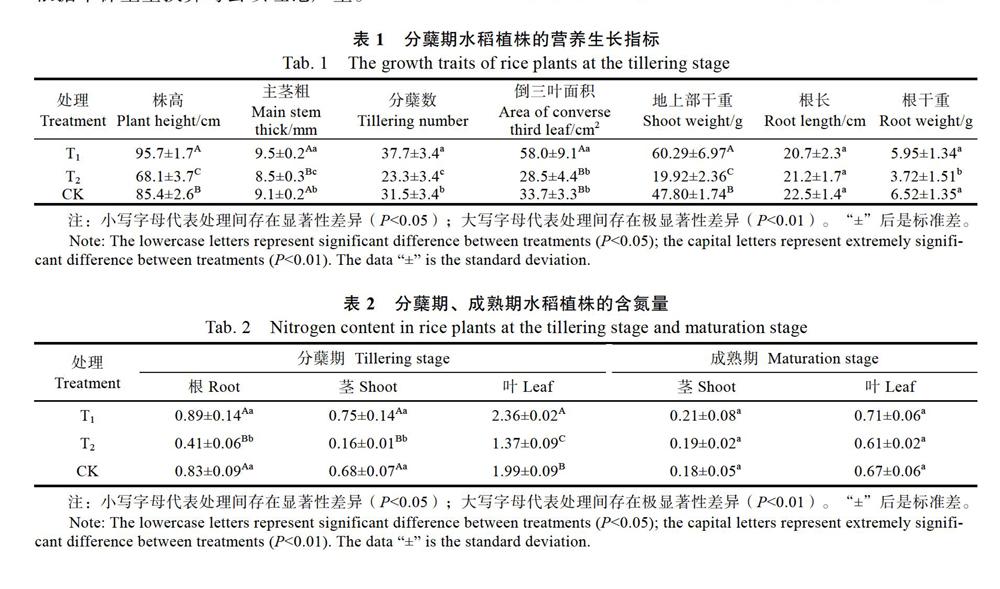

2.1 豇豆-水稻轮作模式对水稻生长性状的影响

由表1可知,T1植株的生长性状指标中除了根长之外的各项指标值均显著大于T2植株,而与对照相当或大于对照。可见,前作豇豆的残留肥效对后作水稻的营养生长起到了极大的促进作用,完全满足水稻正常生长发育的需要。同时,除了根长、根干重、叶片叶绿素含量和对照没有明显差别外,T2植株的其他指标如株高、分蘖数、倒三叶叶面积、主茎粗、地上部干物质重等均低于对照植株,其原因可能是T2植株由于养分不足而在营养生长上处于劣势。

对豇豆-水稻轮作模式下水稻不同部位的含氮量进行比较分析(表2)。由表2可知,在分蘖期,关于植株根、茎、叶等部位的含氮量,T1植株与CK植株相比,T1植株的根、茎含氮量和

CK植株的没有明显差异,但叶氮含量比CK植株高18.6%,达极显著水平。T1植株和CK植株的根、茎、叶等部位的含氮量都极显著地高于T2植株,其中,T1植株根、茎、叶的含氮量分别比T2植株的高117.1%、368.8%、72.3%;而CK植株根、茎、叶的含氮量分别比T2植株的高102.4%、325.0%、45.3%。以上结果显示,生长在前作豇豆种植行的水稻植株(T1)得到了充足的氮素供应,但生长在前作豇豆空白行的水稻植株(T2)则氮素供应不足。但是,茎、叶含氮量上的这种差异,在进入成熟期以后就消失了,成熟期茎、叶的含氮量在各个处理之间不存在明显的差异。

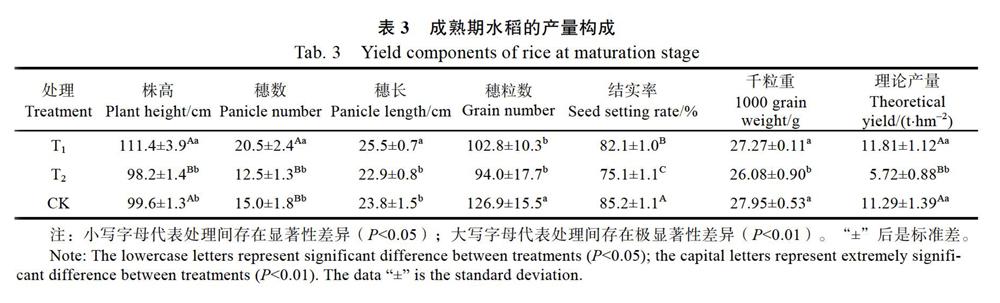

2.2 豇豆-水稻轮作模式对水稻产量构成的影响

对不同长势水平下生产水稻的产量构成因素如表3所示。由表3可知,T1植株的产量构成因素与T2植株相比,除了穗粒数相互之间不存在显著差异之外,其他与产量有关的因素,如穗数、穗长、结实率、千粒重等,相互之间都存在显著或极显著的差异,尤其是T1植株的穗数和结实率分别比T2的高64.0%和9.3%,达极显著水平。这些差异最终导致T1植株和T2植株的理论产量存在极显著的差异,T1的理论产量为11.81 t/hm2,T2的理论产量仅有5.72 t/hm2。可见前作豇豆的养分后效对保证水稻产量起了关键作用。

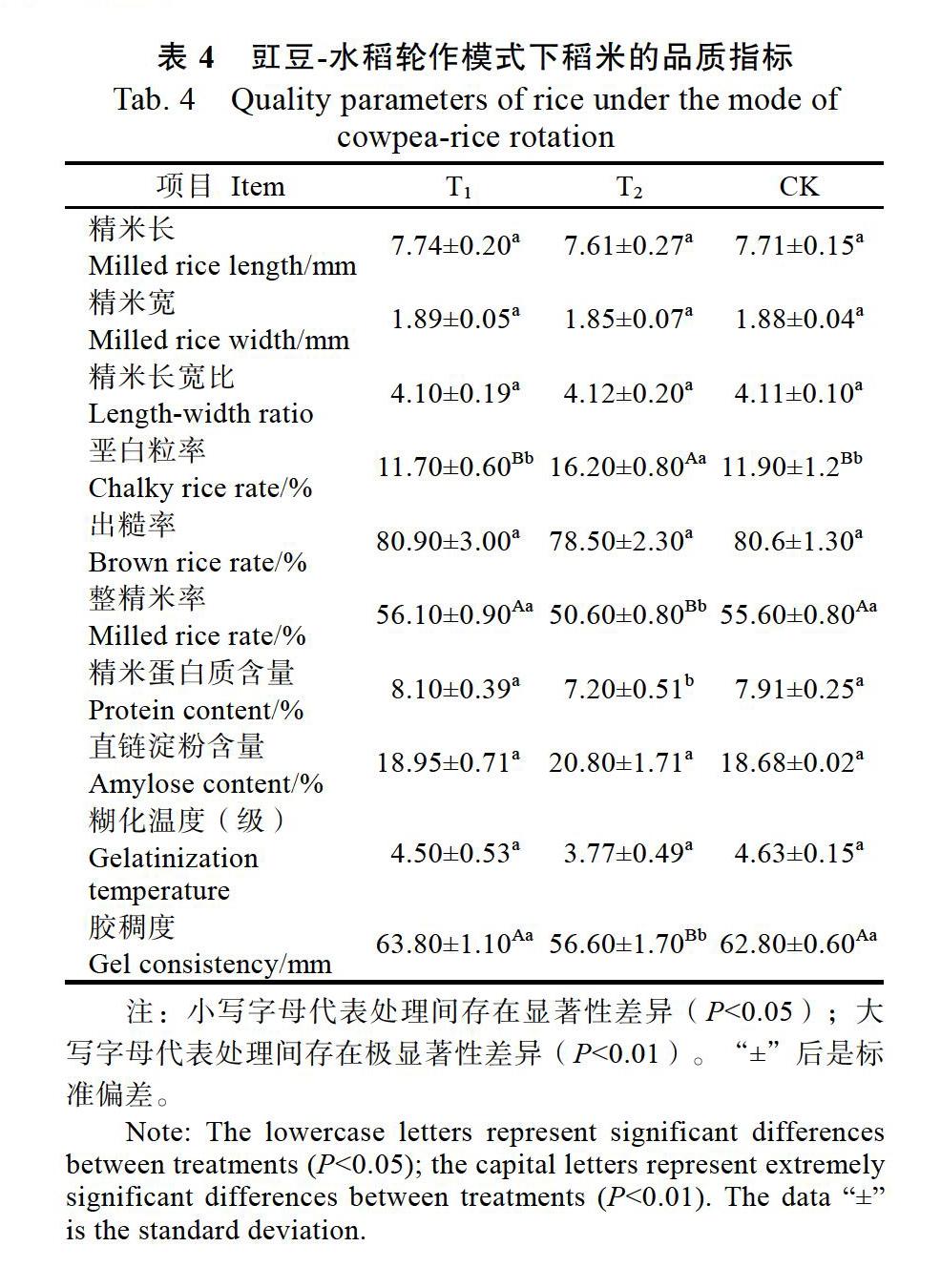

2.3 豇豆-水稻轮作模式对稻米品质的影响

对不同长势水平下生产的稻谷进行稻米品质分析的结果显示,在大米的外观品质上,不同条件下生产的稻米形态上没有明显的区别,其精米在长度、宽度和长宽比方面都没有显著差异,但T2的垩白粒率极显著地高于T1和CK,T1和CK的垩白粒率之间没有明显差异;在加工品质方面,3种稻谷的出糙率没有明显的差别,但整精米率的差异达极显著水平,主要是T2的整精米率极显著地低于T1和CK,T1和CK的整精米率之间没有明显差异;在营养品质方面,3种稻米的直链淀粉含量介于18.68%~20.8%,没有明显的差异,但T2的精米蛋白质含量为7.20%,显著地低于T1的8.10%和CK的7.91%,而T1和CK的精米蛋白质含量之间没有明显差异;在蒸煮特性方面,3种稻米的糊化温度没有明显的差异,但T2的胶稠度为56.6 mm,低于T1的63.8 mm和CK的62.8 mm(表4)。

3 讨论

菜—水稻轮作方式已是现今极为普通的一种复种方式[20]。稻田的类似复种形式能够带动稻田高产高效,能兼顾经济效益、生态效益和社会效益,可解决粮食安全和农业结构调整及农民增收等社会问题,对于自然资源的充分利用和农业生产的可持续发展也有极大的促进作用[14, 21]。早在北魏时期的《齐民要术》就有记载,农业生产中盛行豆谷轮作的种植模式[22]。豆稻轮作能增加土壤中有机质、速效氮、速效磷等,减少土壤容重等良好效果[23-24],这对促进后茬水稻生长与稻米品质的改善有积极作用。

本研究对豇豆-水稻轮作制度下后作对水稻的生长、产量和稻米品质进行了调查和分析,结果显示,豇豆-水稻轮作模式较好地保证了后作水稻生长发育所需的营养供应,其各项生长指标与对照田块相当或大于对照,而同一田块中不能利用前作豇豆的肥料后效的水稻植株生长发育指标如株高、分蘖数、倒三叶叶面积、主茎粗、植株含氮量、地上部干物质重等则明显低于对照植株,说明没有前作肥效可供利用的这部分水稻植株因为养分不足而在营养生长上处于劣势。虽然水旱轮作时一般水稻当茬都是减量施肥的[25],但是,与洪丽芳等[26]的研究结果一样,我们认为轮作水稻的栽培不能只考虑依靠前作施肥的后效,在水稻当季的施肥也十分重要。

水稻的产量构成特征与其生长环境条件密切相关[27-28]。实行水旱轮作后水稻有效穗及每穗实粒数均有不同程度的提高,千粒重通常也高于单季稻模式[6]。本研究发现,产量构成因素中,如穗数、穗长、结实率、千粒重等,相互之间都存在显著或极显著的差异,这些差异最终导致T1植株和T2植株的理论产量存在极显著的差异。

关于稻米品质,豇豆-水稻轮作模式对稻米出糙率、精米率、精米的长宽及其比值、直链淀粉含量、糊化温度没有显著影响,但可以提高整精米率和精米蛋白质含量,并降低垩白粒率和增加胶稠度。这与一般栽培條件下适当增加施氮水平,能提高整精米率及精米蛋白质含量的结果一致[29]。

调查结果显示,豇豆-水稻轮作的情况下农户一般都会大幅度减少后作水稻的肥料使用量,但由于农田整田过程中未能采用合适的耕作技术导致了田间的肥力不均匀现象,在后作水稻生产过程中,一部分能够利用前作养分的植株能够维持正常的生长发育,获得较好的产量并维持较好的稻米品质。但是,对于另外一部分未能利用到前作养分的植株,其生长发育明显受到抑制,产量降低,米质变差。造成这一现象的主要原因是,豆-稻轮作模式下,前作豇豆等主要采用沿垄进行肥料条施的施肥方式,所以这些冬季瓜菜田间的养分是非常不均匀的。在冬季瓜菜收获后进行整田时,理应以犁具对土壤进行翻耕和移土以平衡田间肥力差异,但因为翻耕机具的缺乏,一般农户都是使用自家的小型旋耕机直接旋耕耙平,代替翻耕,这样前作肥料条施导致的田间养分不均在后作水稻季依然存在,对后作水稻的生长发育、产量构成和稻米品质产生了不同的影响。

所以,在豇豆-水稻轮作的情况下要获得水稻的高产优质,一方面需要改进耕作技术,进行翻耕移土以均衡前作的遗留土壤肥力,另一方面仍需要在水稻当季进行合理施肥,注重产量构成因素中的穗数、结实率、千粒重指标,并充分考虑与稻米品质相关的整精米率、精米蛋白质含量、垩白粒率和增加胶稠度等指标,制定合理的栽培技术方案。

参考文献

廖道龙, 邓长智, 伍壮生, 等. 海南冬季瓜菜产业化发展现状与对策[J]. 江苏农业科学, 2014, 42(7): 485-486.

周 鹏, 杨福孙, 陈汇林, 等. 海南岛旱季气候变化对冬季瓜菜生产的影响[J]. 热带作物学报, 2013, 34(6): 1054-1059.

罗红霞, 王玲玲, 李玉萍, 等. 海南冬季瓜菜种植区划分析系统构建探讨[J]. 热带农业科学, 2014, 34(8): 26-29.

陈先茂, 彭春瑞, 关贤交, 等. 红壤旱地不同轮作模式的效益及其对土壤质量的影响[J]. 江西农业学报, 2009, 21(6): 75-80.

王 飞, 李清华, 林 诚, 等. 冷浸田水旱轮作对作物生产及土壤特性的影响[J]. 应用生态学报, 2015, 26(5): 1469-1476.

李清华, 王 飞, 林 诚, 等. 水旱轮作对冷浸田土壤碳、氮、磷养分活化的影响[J]. 水土保持学报, 2015, 29(6): 113-117.

Hamid A, Paulsen G M, Zandstra H G. Performance of rice grown after upland crops and fallow in the humid tropics[J]. Tropical Agriculture, 1982, 61(4): 305-310.

黄国勤, 熊云明, 钱海燕, 等. 稻田轮作系统的生态学分析[J]. 生态学报, 2006, 26(4): 1159-1164.

卢欣欣, 那茂玉, 姚陆铭, 等. 扁豆-水稻轮作对土壤环境影响的比较分析[J]. 上海农业学报, 2016, 32(5): 92-96.

何 杰, 李 冰, 王昌全, 等. 不同施氮处理对水稻油菜轮作土壤氮素供应与作物产量的影响[J]. 中国农业科学, 2017, 50(15): 2957-2968

瞿云明, 杨新琴, 赵建阳, 等. 豇豆连作障碍消减关键技术[J]. 北方园艺, 2017(4): 205-207.

沈学年, 刘巽浩. 多熟种植[M]. 北京: 中国农业出版社, 1983: 113.

许如意, 李劲松, 李世龙, 等. 甜瓜—豇豆—水稻高效栽培技术[J]. 中国蔬菜, 2011(7): 55-57.

郭宏波, 张跃进, 梁宗锁, 等. 水旱轮作减轻三七连作障碍的潜势分析[J]. 云南农业大学学报(自然科学版), 2017, 32(1): 161-169.

邢后银, 滕宏飞, 王常春. 水稻-豇豆水旱轮作栽培效益高[J]. 科学种养, 2009(6): 22-23.

张献平, 赵 洪. 花生、水稻轮作高效栽培技术[J]. 上海农业科技, 2006(3): 115-116.

许如意, 李劲松, 李世龙, 等. 甜瓜—豇豆—水稻高效栽培技术[J]. 中国蔬菜, 2011(7): 55-57.

郁进元, 何 岩, 赵忠福, 等. 长宽法测定作物叶面积的校正系数研究[J]. 江苏农业科学, 2007(2): 37-39.

林咸永, 倪吾钟. 植物营养学实验指导[M]. 北京:中国农业出版社, 2016: 36-42.

张福锁, 王激清, 张卫峰, 等. 中国主要粮食作物肥料利用率现状与提高途径[J]. 土壤学报, 2008(5): 915-924.

杨滨娟, 孙 松, 陈洪俊, 等. 稻田水旱轮作系统的能值分析和可持续性评价[J]. 生态科学, 2017, 36(1): 123-131.

曹隆恭, 咸金山. 我国北方旱地用养结合的历史经验[J]. 中国农史, 1985(4): 63-77.

陈富英, 吴冬梅. 毛豆—水稻轮作高产栽培技術[J]. 福建农业科技, 2014(6): 60-62.

范明生, 江荣风, 张福锁, 等. 水旱轮作系统作物养分管理策略[J]. 应用生态学报, 2008, 19(2): 424-432.

周昱磊, 陈轩敬, 杨 敏, 等. 不同轮作制度减量施肥对水稻群体质量及产量的影响[J]. 贵州农业科学, 2016, 44(11): 77-82.

洪丽芳, 苏 帆, 胡 靖, 等. 豆一稻轮作体系下土壤养分平衡的系统研究[J]. 西南农业学报, 1994, 7(2): 54-60.

胡大明, 钱益芳, 蒋其根, 等. 应用HSC法评价水稻新品种(系)丰产稳产性[J]. 上海农业学报, 2010, 26(4): 159-161.

赵 洋, 郑桂萍, 张文秀, 等. 利用AMMI模型分析寒地水稻产量的基因型与环境互作关系[J]. 江苏农业科学, 2015, 43(4): 84-86.

马 群, 张洪程, 戴其根, 等. 生育类型与施氮水平对粳稻加工品质的影响[J]. 作物学报, 2009, 35(7): 1282-1289.