试析麦积山石窟中的藏传佛教元素

王通玲

(麦积山石窟艺术研究所,甘肃 天水 741020)

麦积山石窟作为中国的四大石窟之一,以北朝时期的精美雕塑闻名于世,被美誉为“东方雕塑陈列馆”。因此,有关于麦积山石窟的研究,多侧重于北朝,对于元代及以后的造像提及甚少。事实上,现存于35窟的主佛和48窟的四臂观音,均为元代作品,呈现出独特的艺术风格和题材特征。现初步考证两尊造像均为藏传佛教题材,具有非常重要的历史及考古价值。

1 麦积山石窟的藏传佛教造像

1.1 35窟主佛

35窟位于东崖入口第二层栈道,与36窟、37窟毗邻,此窟开凿于北周时期,但原作已损毁。现存造像为元代造像,是为藏传佛教题材造像。元朝时,随着藏传佛教传入内地,藏传佛教艺术得到广泛传播和发展。在内地传统审美观念和雕刻技法的影响下,这种艺术形式悄然地改变着原有的风貌,呈现出新的艺术特色。从整体造型分析,此尊造像为典型的藏传佛教造像。面型圆而短,螺髻,短颈,束腰,身着偏袒右肩袈裟。塔状螺髻高隆、衣纹紧贴于躯体、工字型莲座样式及装饰都是藏传佛教造像的特征。工字型束腰须弥座上既有单股的金刚杵,也有十字金刚杵。台座呈大梯子形,底边外张,莲瓣宽肥,尖端上卷,台座边缘饰双层的连珠纹。此梯形台座是藏西风格的主要特征,繁复的莲瓣纹及写实衣纹是汉地艺术的传统表现手法[1]。从这些风格特征可看出汉文化与西藏固有的审美情趣相结合,反映出元朝汉藏艺术交融的时代特点,且藏传佛教艺术对汉地艺术的吸收已趋于成熟。

1.2 48窟四臂观音

四臂观音,位于48窟双龛中的左龛,尊相位于胸前的两手手掌佚失,次二手手指缺损,部分细节及色彩脱落,但主尊、台座乃至于背光整体造型保留较完整。四臂观音是藏传佛教观音菩萨的重要造型之一,作为西藏地区的保护神,其基本造型为一面四臂,结跏趺坐,中央的双手合掌于胸前。另外,两手则前臂向外伸展,手掌向内弯曲,中指与无名指向下轻触拇指,左手轻捻向上绽放的莲花,右手拎向下垂吊的念珠。这种造型的四臂观音也称为六字观音,是藏文史料中现存最早的观音身形之一,代表六字真言Omani-padme hum法力,是修持者在修持六字真言咒法时,观想的一种观音造型[2]。在藏传佛教造像中,这一样式自后弘期大量出现,分布遍及藏族文化传播地区并变得十分流行。

2 藏文文书

麦积山石窟艺术研究所文献资料室藏有一批珍贵的汉、藏文文献资料,时代最早有唐本,继有五代、宋、明、清的刻本、写本共编号1 500个(不包括残片),其中明代刻本最多。这批文书中不乏古善本、珍本,也有部分道书及经史子集和杂类文书。刻本是指雕版印刷而成的书本,唐代已经有雕版印刷的书籍流行。五代已由政府指令国子监校刻“九经”。至宋代,雕版印刷的书籍大盛,旁及辽、金、西夏,直至元、明、清。前后盛行了1 000余年。此处的善本并非指校勘严密、印刻精美的古籍,而是指具有很高科学研究价值及历史文物价值的善本。珍本主要以佛经、论疏为原拓本。这批文献,最早主要来源于麦积山瑞应寺历代僧众遗留。1955年,冯国瑞先生向研究所捐赠了大量的古代文书,其中就有不少藏文文献,麦研.T.16号文书就是先生所捐,且出自敦煌莫高窟藏经洞[3]。

这些藏文文献中经皮封面有3张:麦研.T.02klu yi khram《龙王求雨令牌》经皮(图1);麦研.T.04 rta mgrin gyi bzlog pa rnam rgyal stobs kyi mtshon cha bzhugs so《马头金刚禳灾无敌法宝》封面;麦研.T.13《敦煌千佛寺经》封面。

经文正文有3张,内容涉及《西藏度亡经》《金刚经》《大乘无量寿宗要经》,分别为麦研.T.03 chos gzhung《西藏度王经》、麦研.T.15 rdo rje gcod pa《金刚经》以及麦研.T.16 tshe dpag du myed pa zhes bye ba theg pa chen povi mdo《大乘无量寿宗要经》。《西藏度亡经》,原经名为《中阴得度》,是公元8世纪由藏传佛教开山祖师莲花生大师写成。书中提到的最有名的教法名为中阴闻教得度,属于藏传佛教最古老教派宁玛派的大圆满法,属佛教密乘。现译为《西藏度亡经》,是超度亡人的藏传佛教经典。麦积山石窟所藏《西藏度亡经》麻纸一张,长33.5 cm,高9.6 cm;双面均为手写体,无头字,草书,多有缩写字,墨书经文间夹杂有朱书题引,可判断为清代版本。页面有水渍、油污,边缘有破损(图2)。

《金刚经》,也称《金刚般若波罗蜜经》,来自印度佛教的初传期大乘佛教时期。受密教影响,《金刚经》被附加密咒形成诵读仪轨,民间还出现各种离奇的灵验感应录。般若经典《金刚经》被儒道化、迷信化之后,在中国盛行起来。麦积山石窟所藏《金刚经》麻纸一张,木刻版印刷品,双面印,长25.8 cm,高8.7 cm,原页码(正面左侧边沿空白处):rdo gcod so dgu金刚经第39页;页面有黑色油污,边沿多处破损(图3)。

禳灾文有3页,其中包括麦研.T.09sdig gshegs、麦研.T.10sdig gshegs禳灾文、麦研.T.11sdig gshegs禳灾文。中国自古以来就是一个自然灾害频发的国家,邓拓在其著作《中国救荒史》中提到“整个中华民族史就是一部灾荒史”。尤其明代的荒灾更为严重,“无岁不告灾荒,一灾动连数省”[4]。据记载,在明朝的276年统治中,各种灾荒达到1 000余次,其中水灾、旱灾分别为196次和174次,如此高频的自然灾害,使得明朝政府制定了一系列的救灾制度,并采取了相应的应对措施,其中禳灾就是一个很重要的救灾形式。禳,原为古代祭祀名,禳灾是指行使法术解除灾难。禳灾行为作为祈福祛灾的表现形式,在我国古代,长期以来便是应对灾害的重要措施,对稳定社会有着极其显著的作用。道教一开始就将禳解灾害作为法术内容,以后发展成门类繁多的体系,但凡生活中遇到的一切天灾人祸均在禳解范围之内。

明朝中央政府,为了能与藏传佛教僧团建立最广泛的联系,采取了“多封众建”“惟因其俗,化导为善”的政策。即对西藏各主要教派和地方势力首领均予以分封,通过分封以及袭职、替职和例贡等形式,使其均直通于中央,从而与明朝建立了直接的政治隶属关系[5]。由于藏传佛教在明代受到中央政府的大力扶持,对社会活动的参与度很高,反映在宗教层面,藏传佛教经文中也出现了不少的禳灾文。麦积山石窟所藏的禳灾文粗麻纸一张,长29.7 cm,高7.2 cm;双面手写,原页码(正面左侧边沿空白处):nga第7叶,藏文有头字,楷书,内容为禳灾文龙食子仪轨,边沿有破损(图4)。另外一张禳灾文也是粗麻纸,长29.5 cm,高7.2 cm;双面手写,原页码(正面左侧边沿空白处):nga第5叶,边沿有破损,正面下方边沿缺失一小块。

3页咒文分别为:①麦研.T.07sngag skad咒文,其为4个同心圆,从外层数第一个圆和第二个圆之间是藏文,第二个、第三个圆中间是夹杂在花纹中的梵文,第四个圆内书写梵文。②麦研.T.14 sngag skad咒文,单面印刷,是4个同心圆,从外层数第一个圆和第二个圆之间是藏文,第二圆、第三圆中间是夹杂在花纹中间的梵文,第四个圆内也写梵文。与麦研.T.07号都是刻版印刷品,或同一刻板印出,完全相同。③麦研.T.08sngag skad和麦研.T.07sngag skad类似,刻版印刷品,残缺一半,用红色体印刷。这3页咒文的功用都一样,带在身上用于辟邪(图5)。

《十六罗汉颂》麦研.T.12 gnas brtan bcu drug有2张均为麻纸,长54 cm,高9.5 cm;双面写;原页码(正面左侧边沿空白处);gnas brtan gsum罗汉经之第3叶、第5页;页面有水渍,边沿多处破损(图6)。

3 元代所见题记

3.1 藏文题记

麦积山石窟第四窟前廊左侧维摩诘龛下方,即左侧力士身后有3排藏文题记(图7),其寓意分别为:愿坚定菩提心;唵嘛呢叭咪吽;祈拜佛祖!其中一则题记为六子真言。六字真言,又称六字大明陀罗尼、六字箴言、六字大明咒、嘛呢咒,是观世音菩萨的心咒,源于梵文。此咒含有诸佛无尽的加持与慈悲,是诸佛慈悲和智慧的音声显现,六字大明咒是“嗡啊吽”3字的扩展,其内涵丰富,奥妙无穷,蕴藏了宇宙中的大能力、大智慧和大慈悲。此咒即是观世音菩萨的微妙本心,常诵具有不可思议的功德和利益。其实就是在赞美金刚杵和莲花,起源于对古印度地方神湿婆的赞美。

3.2 元代麦积山石窟题记

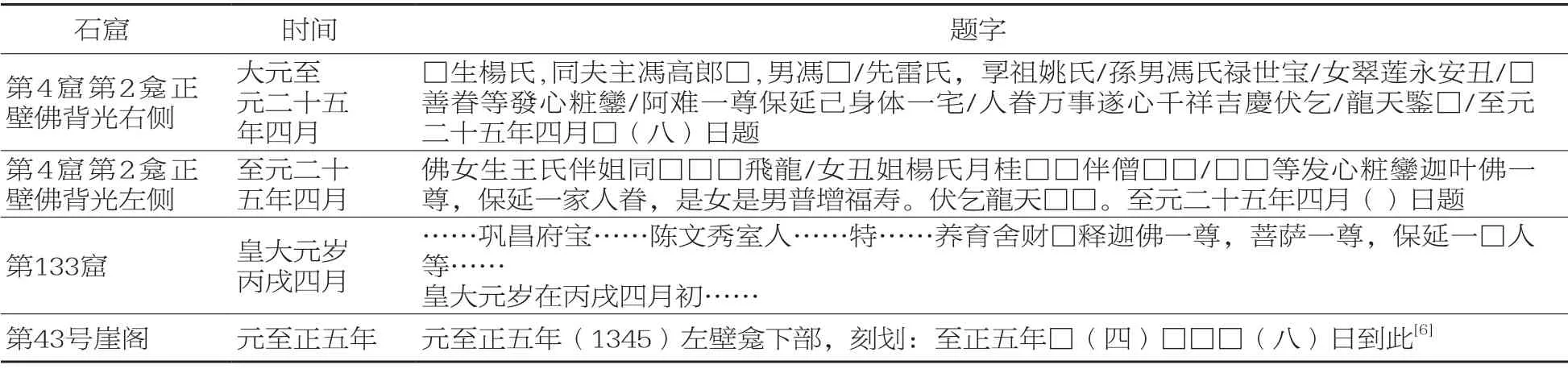

麦积山石窟部分洞窟中的元代题记可知,从元朝元至到至正年间,都有零星的题记留存,其内容除部分为游人随意墨书、刻画以外,也有开窟造像或重妆重塑时留于壁面的榜题、发愿文、舍钱记等含有实际内容(表1)。

表1 元代麦积山石窟题记统计

4 文物库房所藏藏传佛教法器:金刚杵、金刚铃

金刚杵、金刚铃作为藏传佛教最典型的法器之一,使用于佛教仪轨及修行,修持者一般左手拿金刚铃,右手拿金刚杵,合在一起代表着智慧和方法的完美结合,是金刚乘坚不可摧的典型象征,代表毁灭一切愚痴和妄念的金刚力量[7]。麦积山石窟文物库房藏有一对铜制金刚杵和金刚铃,其中金刚铃底部已残损,金刚杵保存完好。

5 结束语

元代以来,随着统治我国北方的蒙古民族将西藏纳入中央王朝的版图,并大力推崇并扶持佛教的发展,尤其崇信藏传佛教,使得藏传佛教在藏区和内地得到很大发展。由于历史原因,秦州地区成为吐蕃、回鹘、党项、蒙古等多民族成分混杂居住的地区。当藏传佛教在青海河湟地区形成,并在离秦州不远的临洮、泯州等地成为人们主要的宗教信仰时,其直接影响到秦州地区,藏传佛教也随之传入,并影响到盛极一时的佛教中心麦积山。麦积山石窟、仙人崖石窟、甘谷元代华盖寺、天水武山水帘洞石窟等部分洞窟中的藏传佛教题材造像,以及武山千佛洞石窟出土的古藏文木版画(有专家认为是八思巴文)、墨书藏文经书残片以及藏式覆钵塔等,是秦州地区藏传佛教元素的典型代表。另外,麦积山石窟第4窟所存的藏文题记发愿文、瑞应寺所藏的藏文文书,以及馆藏金刚杵、金刚铃等藏传佛教器物等藏传佛教元素表明,麦积山石窟所在的渭河上游地区也深受藏传佛教密宗思想的影响。

——麦积山石窟艺术的文化创意设计