华语区与普通话区的共时融合

王晓梅 张欣怡

[关键词]华语区;普通话区;马来西亚华语;语言融合

[摘要]本文主要考察华语区与普通话区当前的融合情况,并在实证研究的基础上对未来两区的发展与融合作出预测。基于对近两百位在马来西亚求学的中国大学生的调查,探讨这些普通话说话人对马来西亚华语语法结构的认知与认同情况。调查结果显示:在马居留时间影响了普通话说话人对马来西亚华语的认知,他们对七类马来西亚华语语法结构的接受程度不一;调查对象对马来西亚标准华语的接受程度普遍高于对马来西亚通俗华语的接受程度。启示是:华语区与普通话区的共时融合建立在两区之间的密切互动之上,而具体语法项目的理解度和接受度可以成为预测跨区语言融合的重要指标,标准华语变体是跨区互动的基础语码。

[中图分类号]H179;H195

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8174(2019)02-0057-09

1.引言

随着全球华语研究的深入,全球华语社区内部之间的交流和互动日渐频繁,学者们开始关注子社区之间的融合情况。徐大明、王晓梅(2009)主张以“认同”为主要基准,将全球华语社区分为“核心华语社区”“次核心华语社区”以及“外围华语社区”,其中“核心华语社区”的成员直接认同华语、讲华语,例如中国大陆、台湾、马来西亚等地。也有学者根据标准语变体的分布将全球华语社区分为三大板块:普通话圈、国语圈和华语圈(刁晏斌,2018),中国属于普通话圈,而马来西亚则属于华语圈。这两种划分侧重点不同,然而都有其道理。基于认同的划分就意味着中国和马来西亚两个子社区之间有共同的华语认同基础,而基于标准语变体的划分则意味着中马两个子社区之间存在“设施与规范”的差异。本文为讨论的方便,采用“华语区”与“普通话区”的说法,前者包括马来西亚在内的说华语、认同华语的全球华语子社区,后者则指中国大陆这个子社区。

刁晏斌(2006)曾把现代汉语史分为三个阶段:1949年之前的初步分化阶段、1978年之前的独立发展階段和1978年之后的交融发展阶段。在全球华语研究的现阶段,不同子社区之间的融合是研究焦点之一,周清海(2008)、李宇明(2017)先后指出现阶段是华语社区相互影响的时期。刁晏斌(参见本期《论普通话研究的国语/华语视角》一文)也进一步指出:“以前的全球华语研究中,人们的注意力主要中在‘差异’方面,而对本阶段的‘融合’现象,特别是普通话的外向输出,讨论得还很少”。而融合的前提是互动与认同,如果子社区成员之间缺乏必要的互动(尤其是面对面的互动),那么不同华语变体之间的融合过程就会延滞;相反,如果子社区成员之间互动频繁,那么彼此的了解将加深,不同华语变体之间的融合将加速。本研究所选取的研究对象具天时地利之便,他们是就读于厦门大学马来西亚分校的中国学生,按入学时间分为两批(2016年9月人学与2017年9月人学),他们都是普通话说话人。这些学生与马来西亚学生生活在同一个校园,一起上课、一起讨论功课、一起举办社团活动等,有密切的言语互动。学校的教学媒介语虽然是英语,但是校园生活语言却是华语。这样的语言环境是观察语言融合的绝佳地点,普通话与马来西亚华语深度接触,彼此之间的影响必然比远距离接触的影响大。就本研究来说,我们尤其关注中国学生对马来西亚华语语法结构的接受情况,以及对含有特殊语法结构的马来西亚通俗华语的接受情况。

刁晏斌(2019)(参见本期《论普通话研究的国语/华语视角》)指出:国语/华语视角的建立与经常性的观照可以作为语言预测的依据。这是非常有前瞻性的观念,对于全球华语的研究尤其重要。在目前华语融合的阶段,各个子社区之间的互动加强了,普通话、华语和国语之间的影响加深了,那么不同标准变体的走向如何是语言预测的重要内容。刁晏斌在文章中提到了被动句褒贬分化的情况、“有+VP”结构的扩散等,周清海(2008)也举过“形容词+过”比较结构进人普通话的例子。本研究所关注的是基于语法项目的语言预测,根据普通话说话人对七类马来西亚华语语法结构的认知与态度来预测未来这些语法项目向普通话渗透的可能性。语言预测与全球华语的研究可以很好地结合起来,根据调查对象对马来西亚华语和马来西亚标准华语的态度来预测华语区未来的发展走向,尤其是在制定语言规范与标准方面,华语区与普通话区是否应该执行同一套语言标准、全球华语视角下的语言规划(郭熙,2006)应如何操作等问题都可以从实证研究中找到线索。

本文基于以上背景,重点讨论马来西亚华语社区与普通话社区的共时融合与历时预测。文章首先介绍研究方法和对象,接着报告具体的研究结果,讨论部分着重探讨两个问题:普通话说话人对马来西亚华语语法结构的接受情况以及马来西亚华语未来的发展方向。最后是文章的结论部分。

2.研究方法

本研究主要采用问卷调查法与语装配对技术(matched-guisetechnique)两种研究方法,前者用于调查普通话说话人对马来西亚华语语法结构的认知以及认同情况,后者用于调查普通话说话人对马来西亚通俗华语和马来西亚标准华语的态度,以下分别介绍。

在展开正式调查之前,我们首先梳理了目前学界对于马来西亚华语语法的研究现状,筛选出九类见于文献的马来西亚华语语法结构。然后通过预调查”,确认了用于正式调查的七类语法结构。这些语法结构及其出处见表1。调查问卷分为两部分:第一部分是考察调查对象对这七类语法结构的理解与认知情况,共15题,题目是选择题(三选一),要求选出最符合题意的一个选项,例句均出自表1的文献;第二部分是考察调查对象对七类语法结构的认同情况,共9题,答案为五级语义量表(1为非常不同意,5为非常同意)。问卷调查于2018年6月至10月期间进行,共收到有效问卷193份。

语装配对技术共有两段语料:马来西亚通俗华语和马来西亚标准华语,主题是农历新年,前者包含了典型的马来西亚华语语法结构,并尽量减少使用本土色彩强烈的词汇与句末语气词;后者则基本未出现马来西亚华语语法结构。两段语料的发音人为同一人,华裔女性,就读于厦门大学马来西亚分校中文系。调查对象听完每一段录音材料之后,都要填写问卷,问卷内容涉及三个方面:发音人的地位价值、共聚力以及对这段录音的认同情况,共27个项目。语装配对调查与问卷调查同期进行,回收的有效问卷为183份。本研究采用判断抽样和滚雪球抽样两种抽样方法,调查对象设定三个变量:性别、地域和在马居留时间。地域变量设定为两个:广东、福建两省与其他省份,在马居留时间变量也是两个:2016级和2017级。前期调查主要采用判断抽样,调查员进班调查;在后期调查中,为了平衡这三个变量,采取了滚雪球抽样方法。

3.研究结果

本节依次报告调查问卷的结果与语装配对实验的结果,为下节讨论提供实证基础。

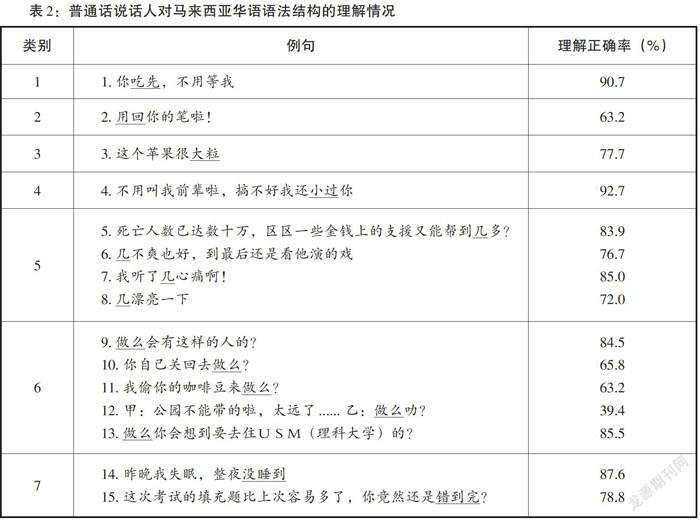

3.1马来西亚华语语法结构的理解认知情况表2是调查对象对七类15项马来西亚华语语法结构的理解认知情况。前四个语法结构分别提供一个例句,后三种则分别提供几种不同的用法(详见表1),要求调查对象在问卷所提供的三个选项中选择意思最接近例句的一个。

结果显示,理解正确率最低(39.4%)的为表示疑问的成分“做么”的第四种用法(例12),即单独使用或者与语气词“叻”连用,询问目的或原因。这或许是因为该种用法缺乏足够的语境提示,导致中国学生无法推测其意思,而误解为“那怎么办呢”(选项一)。“做么”的用法二(置于句尾,询问原因)和用法三(置于句尾,询问目的)的理解正确率也较低,分别为65.8%和63.2%。看来,询问原因或者目的、并且位于句尾的“做么”对于普通话区的说话人来说,理解起来有一定的难度。而位于句首位置的“做么”(例9,13)正确率比较高,都达到了85%左右。这个位置的“做么”与普通话的“为什么”基本相同(王晓梅,2016),因此普通话说话人理解起来难度不大。作为动态助词的“回”(黄立诗,2013)(例2)的理解正确率也偏低,只有63.2%。“回”所构成的“V+回+宾语”的句法结构“蕴含着一种预设,即在句子表面说明的动作行为是曾在过去发生过的,而‘回’表示的就是这些‘预设’的回复”(黄立诗,2013:4)。显然,普通话是没有这个用法的,因此普通话说话人在这个项目的判断上有一定的障碍。其余五类语法结构的理解正确率都在70%以上,这说明调查对象对这些句法结构的接受度较高,理解起来没有什么问题。其中,先”作为副词性状语的后置与使用“过”字的比较句式的正确率最高,均超过90%。这说明,普通话说话人对这两个语法结构的接受度较高,尽管前者的语序与普通话不同,而后者并未见于普通话,这都不影响调查对象对这些句子的理解。看来周清海(2008)对于“过”字句向普通话扩散的观察是准确的”。

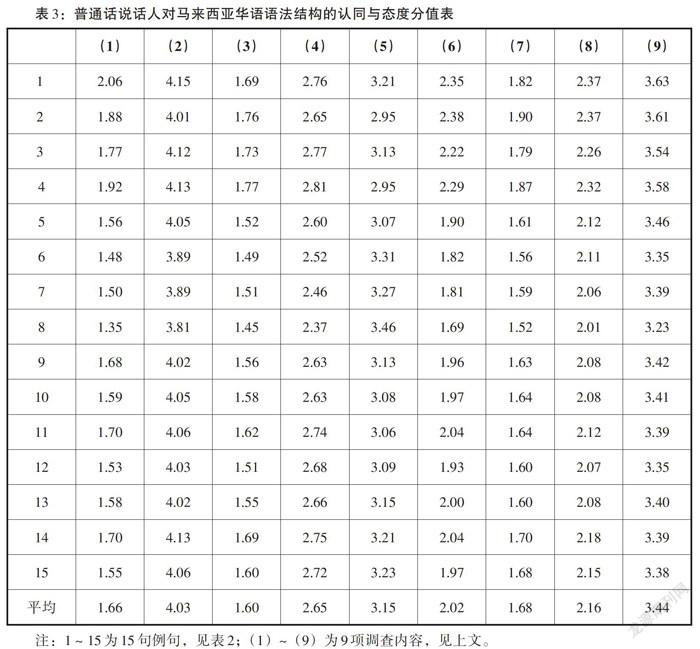

3.2马来西亚华语语法结构的认同与态度问卷调查第二部分是针对7类语法结构的认同与态度,共有9项测试内容:1)我也这样说话,2)我觉得马来西亚华人都这样说话,3)我觉得中国人都这样说话,4)我喜欢这种表达方式,5)这种表达方式有语病,6)我将来也可能这样说话,7)普通话将来也会这样说,8)这种表达方式会变得和普通话一样,9)这种表达方式会与普通话并存。前三项主要考察调查对象对于这些语法结构的地域差异的认知,第四、五两项主要测试调查对象对这些语法结构的态度,后四项主要对这些语法结构的未来发展做出预测。调查结果以五级语义量表呈现,1为非常不同意,5为非常同意,具体情况见表3。

调查对象对这些语法结构的地域分布非常清楚,认为15句例句都是马来西亚华人的说话方式(均值4.03),其中“先”作为副词性状语的后置的得分最高(4.15),其次是“过”字的比较句式(4.13)、“有1没(没有)+V+到”(4.13)和形容词修饰量词的结构(4.12)。而他们自己则不这样说话(均值1.66),更不認为普通话也这样说(均值1.60)。中国学生对于这些马来西亚华语语法结构的态度并不积极,趋向于中立偏负面(均值2.65),其中“过”字的比较句式的得分最高(2.81),这再次证明这个结构的接受度是比较高的。对于这些语法结构是否有语病,调查对象持有接近中立的态度(均值3.15)。但是值得注意的是:“过”字的比较句式和“回”作为动态助词在这一项的得分都为2.95,说明调查对象并不认为它们有语病。另外,“几+X+一下”这一项的得分最高(3.46),说明多数调查对象认为这个结构有语病。至于这些语法结构的未来发展,调查对象基本持负面的态度,认为自己将来不会这样说话(均值2.02),普通话也不会这样说(1.68),不过这两项的得分都比(1)和(3)高,说明他们对未来的发展相比现在的情况持有更开放的态度。而且多数人也不认为马来西亚华语语法结构会变得与普通话一样(均值2.16),而是支持它们与普通话的表达方式并存(均值3.44)。我们注意到:“几+X+一下”在这几项中的得分又是最低的,这再次说明这个结构对普通话说话人来说是最难以接受的。相反,前四项结构(“先”作为副词性状语的后置、“回”作为动态助词、形容词修饰量词的结构和“过”字的比较句式)在最后一项的得分最高,说明它们的接受度是较高的。

3.3马来西亚通俗华语与马来西亚标准华语的态度与认同

如前所述,本文采用语装配对技术测试调查对象对马来西亚两种华语变体的态度。测试语料(一)包含若干马来西亚华语语法结构,例如“大大粒”“没睡到”“在做么”“等大人吃先”“用回你的筷子”“几美一下”等,而测试语料(二)则使用规范的语法结构。测试内容分为三个方面:地位价值(status)、共聚力价值(solidarity)、语言认同(identity)。地位价值的项目有5项:良好教育、家境富裕、聪明、善于社交和具有领导才能;共聚力价值共有13项:可靠、信赖、自私、善良、骄傲、好相处、真诚、幽默、勤劳、亲切、友好、热情、有礼貌、让人尊敬等;语言认同共有9项:我喜欢她这种说话方式、我跟她的说话方式一样、我觉得马来西亚华人都这样说话、我觉得中国人都这样说话、我觉得其他地方的华人都这样说话、我觉得马来西亚华人都应该这样说话、她这种说话方式有利于找工作、她这种说话方式适用于正式场合、我反感她这种说话方式。表4是这三个方面的具体调查结果。

总体来说,普通话说话人对马来西亚通俗华语的评分在三个维度上都比马来西亚标准华语低。这与其他学者的研究结果是一致的,例如林凯祺(2012)对马来西亚砂拉越州古晋市网上社群的调查也得出类似的结论,“标准华语”在地位价值和共聚力两个维度的得分都高于“口语华语”。以此可以看出,无论是普通话说话人还是马来西亚华语说话人,他们都倾向于认同标准变体。不过,即使是本土色彩浓厚的华语变体,其地位价值和共聚力价值的得分也都高于3,这说明普通话说话人对于马来西亚华语并不持负面的态度。此外,调查对象对马来西亚通俗华语的判断很准确,第一段语料在“我觉得马来西亚华人都这样说话”这一项的得分高达4.06;有96.7%的调查对象认为语料一的语音是马来西亚华语,95.6%的人认为发音人是马来西亚国籍。不过,对于语料二,调查对象的判断就不够准确了,85.2%的调查对象认为是普通话,65%的人认为发音人来自中国大陆,他们也基本不认为马来西亚华人都这样说话(得分仅为1.81)。这些判断与认知为语言预测提供了线索,我们将在下一节具体讨论。

4.讨论

4.1语法结构的理解度、接受度与语言融合的预测

前文问卷调查的结果带给我们的启示是:普通话说话人对七大类马来西亚华语语法结构的理解度和接受度并不相同,而理解度与接受度之间也不是完全对应的关系。基于调查对象对这些语法结构的理解情况(理解正确率),我们得出以下的排序:

超高理解度(>90%):使用“过”字的比较句式,“先”作为副词性状语的后置

较高理解度(>80%):“有1没(没有)+V+到”,“做么”置于主语之前,询问原因,“几”表示程度很高,一般用在感叹句中,“做么”置于主要谓语之前、形成连谓结构、询问原因,“几”询问程度或数量

高理解度(>70%):“X+到+完",形容詞修饰量词,“几”表示任何一种程度,“几+X+下”或“几+X+一下”,表示程度相当高

一般理解度(>60%):“做么”置于句尾、询问原因,“做么”置于句尾、询问目的,“回”作为动态助词

低理解度(<50%):“做么”单独使用或者与语气词“叻”连用、询问目的或原因

总体来看,普通话说话人对“做么”位于句尾或者单用的三种用法以及“回”作为动态助词的用法都不太熟悉,这些结构与普通话的差异较大,这可能是导致理解度偏低的原因之一。如果从语言预测的角度来分析,理解度偏低的语法结构很难向普通话扩散;而理解度高的语法结构则较容易向普通话扩散。当然,前提还要看普通话说话人对这些语法结构所持的态度如何。

而调查对象对马来西亚华语语法结构的认同与态度(参见3.2)与其理解度之间并不是完全对应的。例如,“回”作为动态助词这一语法点,普通话说话人的理解度并不是很高,只有63.2%;但是他们对这一语法结构的认同度还是比较高的(参见表三)。相反,“几+X+下”或“几+X+一下”的理解度超过70%,但是调查对象对这个结构的认同度几乎是最低的(参见表3)。

因此,如果要预测未来马来西亚华语与普通话的融合情况,应该将两项指标都纳人考虑。既要考虑到语言理解的层面,也要考虑到语言使用者的主观态度。为此,我们初步预测:以下四个用法在短期内很难向普通话扩散,“做么”单独使用或者与语气词“叻”连用、询问目的或原因,“做么”置于句尾、询问原因,“做么”置于句尾、询问目的,“几+X+下”或“几+X+一下”表示程度相当高。

刁晏斌(2018:299)在谈到全球华语各变体之间的融合时将语言融合现象按照发生的时间分为三类:已经完成的变化、正在进行的变化以及可能的发展变化,而“可能发生的变化”是基于华语变体语言特征的分析做出的语言预测。本研究顺着这个思路,试图在方法论上将语言预测更加客观化,以语言变体(在此为语法结构)的理解度和接受度为指标,测量不同华语变体之间的“距离”,作为微观层面预测语言融合的指标之

而宏观层面的语言融合则很大程度上取决于语言认同。

4.2语言认同、语言融合及其预测

语言认同在华语传播过程中的作用很大,它也是构建言语社区的重要元素(徐大明,2004),因此全球华语社区在其构建过程中以认同为纲,串起层层嵌套的三大同心圆(徐大明、王晓梅,2009)。以华语变体为标准划分的三圈(华语圈、普通话圈、国语圈)则强调圈内(区内)的认同,而跨圈/跨区的融合则视为华语社区互动的结果。本节主要讨论跨区互动导致的语言认同的变化,并进一步对语言融合作出预测。

本研究设定的一个重要变量是在马居留时间:两年与一年D,目的是考察普通话说话人在华语区居住时限是否影响其对马来西亚华语的态度与认同。我们在问卷调查中发现:这两组的学生(分别为87人与106人)对马来西亚华语七大类15小类语法结构(参考表二)的认知存在显著性差异(独立样本T检验)。具体表现为对“我觉得马来西亚华人都这样说话”这一项的判断存在统计学意义上的显著差异,2016级学生的得分(平均4.27)显著高于2017级(平均3.83)。。这一结果证明普通话区与华语.区的互动的确能增进彼此的了解,熟悉彼此的变体,进而调整对不同语言变体的态度,促进全球华语的融合。因此,我们预测:基于华语区和普通话区的互动,互动时间越长、接触越频繁,普通话说话人对马来西亚华语的认知更到位,语言融合的可能性就越高。这个预测也许可以推广至国语区与华语区、普通话区之间。

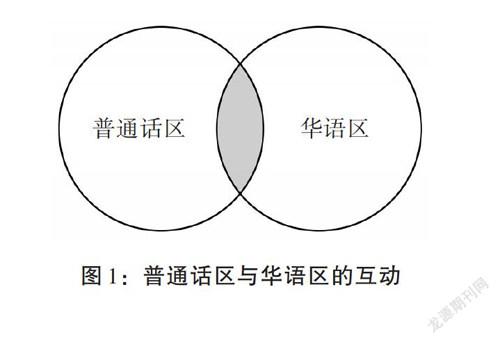

周明朗在《全球华语大同?》(2017:23)一文中提到一个很有意思的现象:马里兰大学掌握普通话和国语两种语码的非华裔学生回到美国之后,在两种语码之间转换,有时只用“国语腔”,因为它“在全球华语世界里更具有普遍性”。腔调显然是一种标记,有时候甚至是族群的身份标志。马来西亚华语当然带有一定的腔调,新加坡人称之为“联邦腔”。本文并不是从语音的角度去分析这个腔调,而是从语言变体的角度来看普通话说话人对具有地域特色(含有特殊的语法结构)的马来西亚华语与其标准变体的认知情况。语装配对技术的结果已经揭晓了预料之中的答案:普通话说话人对马来西亚标准华语的评价较高。但是出乎意料的是:六成以上的调查对象都认为马来西亚标准华语的说话人是中国人,八成以上的人认为她说的是普通话。这说明这些中国籍大学生几乎将马来西亚标准华语等同于普通话,也可以说在他们的认知里,的确存在一个实体的“全球华语”,其语言标准(尤其是语法)以普通话为参照,适当地接受一定的“腔调”。这种有腔调的标准变体避免了与特定的地域挂钩,或者说与特定的身份挂钩(周明朗,2017),是一种认同中立的华语变体。那么,在华语区与普通话区的互动中,华语区的标准变体将是两区重叠的阴影部分(见图1),是两区互动的基础语码。

5.结论

本文从两个方面针对日前展开的有关全球华语社区的跨区互动问题作出了初步探索:

从方法论的角度,开辟利用具体语言项目(例如华语变体的语法结构)来测量不同华语社区说话人对某一华语变体的理解与接受情况,借鉴已有的语装配对技术测量不同华语社区说话人对某一华语变体的认同情况。这些方法既可以应用到普通话说话人对马来西亚华语的主观判断上,也可以应用到其他全球华语社区成员。跨区的互动既可以是两方互动,也可以是三方同时互动,因为各地的国际化程度越来越高,普通话区、国语区、华语区共同互动的机会越来越多(例如跨国企业、国际性会议、非政府组织等)。国际的发展为全球华语的研究提出了越来越多的要求和挑战,这也要求全球华语的研究团队需要国际化。这一点刁晏斌(2018:299)已经意识到:“作为中国大陆的学者,要研究这方面的现象(特别是‘事实’部分),可能会受到语料以及语感等方面的限制,所以我们呼吁并期待能有更多的境外以及国外学者关注这方面的现象,因为它们也是全球华语融合过程及事实的一个重要方面,而缺了这一方面,整个研究显然就是不完整的。”

从理论建构的角度,本文对全球华语的理论思考是:语言认同在全球华语建构过程中的作用。本研究对于马来西亚两种华语变体的分析说明,本土色彩浓厚的马来西亚华语的认同功能是马来西亚华人身份的标记D(群体身份库,参见周明朗(2017)),而基本符合普通话规范标准的马来西亚标准华语(郭熙(2017)也称为“正式华语”)则是广义的华人身份的标记(即使是普通话说话人也将其误以为是普通话,将发音人误以为是中国人)。这两套语码都有存在的必要性,因为其认同功能不同,都能找到与其匹配的身份。因此,马来西亚华人(尤其是受过华文教育的华人)普遍都能掌握两套华语语码,一个适用于日常交,际,一个适用于正式场合交际或者跨华语区交际。其他全球华语社区的情况相信也是一样的,例如北京外企职员的“大都会华语”(Zhang,2006)就为了适应国际化的交际而弱化了北京腔,国语区的演员到普通话区长期工作而弱化了国语腔。口音的调整、用词的注意都是语言使用者在跨区交际时有意识或者无意识的策略,使全球华语研究带上了一定的应用价值。

此外,本文也尝试根据普通话说话人对马来西亚华语七大类语法结构的理解与认同情况,对全球华语的融合作出了探索性的预测。这种语言预测还需要接受时间的考验,这就需要全球华语的历时追踪研究。不过,我们可以确认的是:普通话区的成员在华语区居住时间越长,对其华语变体的了解就越深。全球华语研究的路还很长,我们希望今后在其他全球华语社区展开类似的研究,验证我们在马来西亚得到的初步结论。

[参考文献]

邓巧琳2012马来西亚华语与标准普通话的语法差异及针对性汉语教学策略[D].南京大学硕士学位论文.

刁晏斌2006现代汉语史概论[M].北京:北京大学出版社.

——2018全球华语的理论建构与实证研究[M].北京:华语教学出版社.

——2019论普通话研究的国语/华语视角[M].华文教学与研究(2).

郭熙2006论华语视角下的中国语言规划[J].语文研究(1).

——2017马来西亚华语概说[J].全球华語(GlobalChinese)(3).

韩爱珍2011马来西亚华语和中国现代汉语语法差异现象研究[D].山东大学硕士学位论文.

黄立诗2013马来西亚华语口语部分特殊语法现象研究[D].北京师范大学博士学位论文.

——2013从语法化视角看马来西亚华语“回”作动态助词的现象[J].东南亚华语研究(8).

李宇明2017大华语:全球华人的共同语[J].语言文字应用(1).

林凯祺2012网上社群对中文变体的语言态度研究[J].马来西亚华人研究学刊(15).

区淑仪2013马来西亚华语口语常用虚词用法研究[D]上海交通大学硕士学位论文.

王晓梅2016马来西亚华语口语中的疑问成分“做么”[J].汉语学报(2).

吴福祥2010粤语差比式“X+A+过+Y”的类型学地位[J].中国语文(3).

徐大明2004言语社区理论[J].中国社会语言学(1).

徐大明,王晓梅2009全球华语社区说略[J].吉林大学社会科学学报(2).

周明朗2017全球华语大同?[J].语言战略研究(2).

周清海2008华语研究与华语教学[J].暨南大学华文学院学报(华文教学与研究)(3).

Zhang,Q.2006CosmopolitanMandarin:LinguisticpracticeofChinesewaiqiprofessionals[J].JournalofAsianPacificCommunication.16(2):215-235.

Synchronic Convergence between the Huayu and Putonghua Communities :

The Methodology for Inter-community Interaction within Global Chinese Community

Wang Xiaomei,Teoh Shin Yee

(Department of Chinese Studies , Xiamen University Malaysia , Sepang 43900, Malaysia)

Key words : the Huayu community ; the Putonghua community ; Malaysian Mandarin ; linguistic convergence

Abstract: This paper investigates the linguistic convergence between the Huayu community and the Putonghua communityand,based on the results from the empirical study ,makes some predictions for the future development and convergencebetween the two comunities. The current study surveyed around two hundred college students of Chinese nationality studyingin Malaysia and explored their perception of and identification with the grammatical structures in Malaysian Mandarin. Theresults indicate that the length of residence in Malaysia is a significant factor bearing on these Putonghua speakers' perceptionof Malaysian Mandarin. They have shown different degree of acceptance of the seven types of grammatical structures identifiedin Malaysian Mandarin. They tend to identify with the standard Mandarin more than the colloquial Mandarin. The implicationfrom this study is that the linguistic convergence between the two communities is based on their frequent interactions, and thedegree of acceptability and itelligibility of grammatical structures can be an important index for inter- community linguisticconvergence. It is predicted that among the varieties of Mandarin, the standard Mandarin will be the code for inter-communityinteraction.