构建表象

彭秀萍

摘要:本文探讨了如何正确建立表象,提高学生的数学思维能力。潜心钻研教学大纲、吃透教材,为学生创设一些生活情境,捕捉一些生活信息,組织一些实践活动,建立合理的表象,从而引领学生参与知识获取的全过程,让他们在体验中学习数学,领悟数学的真正价值。

关键词:创设情境 辨别比较 游戏想象 操作感知

引言

表象是经过感知的事物在头脑中再现的形象,是形象思维的源泉,是直观感知向形象思维发展的必要环节。在教学活动中,帮助学生经历对具体学习材料的感知,构建清晰正确的表象,是不容忽略的关键环节。下面谈谈在教学中帮助学生构建数学表象的策略。

一、在变式情境中构建表象

数学课程标准指出:“要从学生已有的经验出发,让学生亲身经历将实际问题抽象成数学模型并进行解释与应用的过程。”亲身实践、切身体验,才有充分的感知。如教学左右方位时,我创设了这样的情境:

(1)英语儿歌(Put your right hand in)热身运动,让孩子打节拍。

(2)师:刚才我们用什么打节拍?(生:手)师:请举起右手,挥一挥你的左手。

孩子们已经有了常用右手写字、左手端碗、右手拿筷子、上下楼梯靠右走的经验,可对左右方位的相对性还不太清楚。

(3)我把歌词调整为中英双语对译,组织活动:同桌的小朋友面对面边跟唱边模拟表演,你伸出右手,我缩回右手,你伸出左手,我缩回左手,然后再摇一摇变魔术;对跳左右脚,耸一耸左右肩,分别往左右扭一扭小屁股,往左跳往右跳……

孩子们在快乐的情境中有序地表演,边学边悟……在变式情境中体验、感悟左右的相对性,克服了自己的思维定式,提高了思维的灵活性与敏捷性。

又如教学“角”的认识时,我创设了以下情境:

(1)请学生拿出三角板,我指着自己手中的三角板问:如果将这块三角板锯掉一个角,还有几个角?有学生毫不犹豫地说还有两个角;也有学生说锯掉一个角,多出一条边,成了四边形,有四个角……

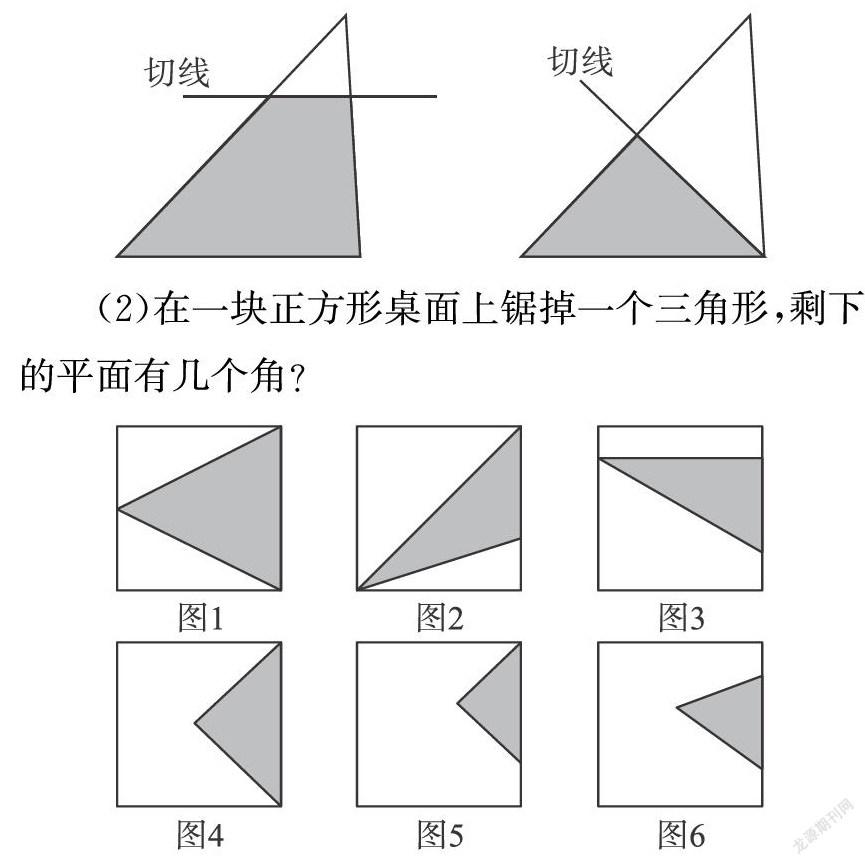

(2)在一块正方形桌面上锯掉一个三角形,剩下的平面有几个角?

孩子们可能会说3个,4个,5个……这个变式情境有操作、有猜想、有交流、有验证、有评价,思维在实践、反思中得到升华,空间观念逐渐形成,表象也逐渐建立起来。

二、在辨别比较中构建表象

在学生获取了一些数学知识的感性认识后,我通过辨别比较来了解他们的感知正确与否。教学面积单位时,我让学生对1 m2与10 m2进行比较,并估算出教室的面积;再将10 m2、100 m2、1000 m2作比较,感知较大的面积,进而估算出校园的面积、运动场的面积、商场的面积。这种观察比较的方法有助于学生体会数的意义,加深对数的理解,逐步建立数的表象。教学平移和旋转时,在学生认识了平移和旋转现象后,我让他们辨别以下现象哪些属于平移,哪些属于旋转:汽车前进时车轮的转动,风扇的转动,超市电梯的运行,国旗的上升,钟表上转动的指针,衣柜门的推拉,跷跷板的活动……让他们借助于生活中的经验对存在于大脑中的表象进行分析判断、辨别比较,从而明白:平移,指一个物体或图形上的所有点都按照某个直线方向作相同距离的移动,在平面内移动,不改变运动方向;而旋转,指某物体或图形绕一个点或一个轴作圆周运动,在空间内移动,运动方向发生了改变。这样,学生的辨别就不会出现凌乱、模糊,甚至错误。

三、在游戏想象中构建表象

爱因斯坦说,想象力比知识更重要,它是知识进化的源泉。提高孩子的数学想象能力,得从表象入手,再现、创造孩子原有的数学表象,如学习梯形以后,我是这样引导孩子想象的:当梯形的一个底慢慢地缩短,直至为零时,它将变成怎样的图形?若将梯形较短的底加长,一直到与另一条底边等长时,它又变成了怎样的图形?借助于表象能将看上去没有联系的梯形、平行四边形、三角形有机地结合在一起。又如教学“圆柱和圆锥”概念时,学生已经认识了旋转现象,我与学生一边做游戏,一边展开想象:甩动一个拴在细线上的钢珠,能得到一个怎样的图形:

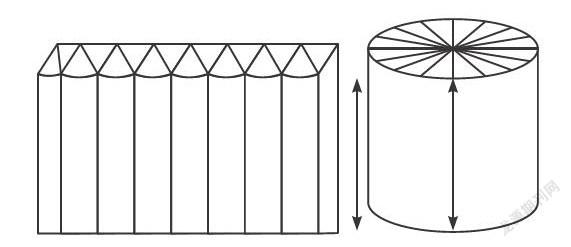

将长方形铁皮卷成一个圆柱,会是哪种形状;直角三角形绕着它较短的一条直角边旋转一周,将形成什么图形:

长方形沿着其对称轴旋转一周,将形成怎样的图形:

半圆沿着对称轴旋转一周,能形成什么图形:

游戏活动中,孩子们情绪高昂。这不仅培养了他们的创造性想象能力,还让他们的心灵享受美的陶冶与体验。

四、利用多媒体构建表象

教学圆柱的体积时,学生已经掌握了长方体、正方体的体积计算公式,先让他们在小组内用学具操作,猜想圆柱的体积与哪些因素有关、怎样去计算。然后运用多媒体动态演示,验证猜想。

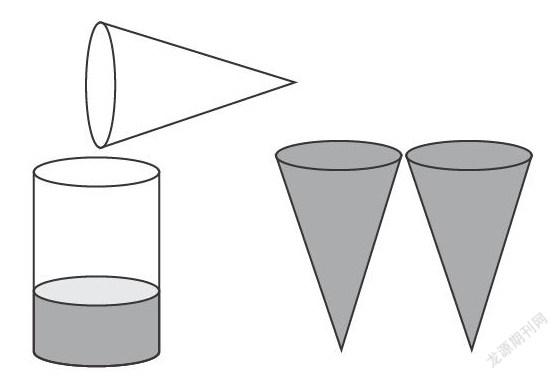

沿着圆柱的高与圆柱的底面扇形将圆柱切开,就得到了完全相同的16等份,把它们拼成一个近似长方体的立体图形;由于分得不够细,看上去不太像长方体。底面分成的扇形越多,所拼成的立体图形与长方体也就越接近;将圆柱体平均分成32份,拼成的立体图形就近似于长方体了。经过观察,思考、讨论:(1)圆柱体通过切拼后,转化成近似的长方体,哪些地方变了,哪些地方没变?(生:形状变了,体积没变)(2)圆柱的底面积与长方体的底面积相等;(3)圆柱体的高与长方体的高相等;(4)变化过程中,两个立体图形的体积没有增减,因此圆柱体积与拼成的长方体体积相等,长方体的体积=底面积×高,圆柱的体积=底面积×高。多媒体演示揭示了圆柱体积计算公式的推导过程,学生在活动中把握了知识的本质。又如教学圆锥体积时,我利用课件出示一些圆锥、圆柱容器图,让他们选择用哪个圆柱、圆锥做实验,通过分析比较学生发现,选等底、等高的圆柱和圆锥最合适。

用空圆锥装满沙子往圆柱里倒,让学生观察几次才能倒满圆柱;用空圆柱装满沙子往圆锥里倒,让学生观察能装满几个圆锥。得出结论:圆锥体积是与它等底、等高的圆柱体积的13,圆锥的体积=底面积×高×13。利用多媒体动态模拟演示圆柱与圆锥体积的关系,变抽象为形象,让学生豁然开朗,在头脑中建立了深刻清晰的表象。

五、在操作感知中构建表象

对于低年级孩子而言,他们缺乏足够的生活经验与抽象思维能力,这就需要让他们在动手操作的过程中感知概念的本质特征,建立数学表象,加深对知识的理解。教学“平均分”时,我这样引出问题:早晨,孙悟空采来6个仙桃,请八戒分一分。智慧的你,可以帮八戒分一分吗?先让他们拿出学具袋中的小仙桃分一分,看谁最聪明,分的方法最多。我适时点拨,让学生的思维活跃起来。在生活中他们已经了解“平均分”就是要分得公平,分得一样多,但对“平均分”的真正含义理解得不够透彻,我便引导他们思考:如果不考虑猴子只数,这6个仙桃还可以怎样平均分?除了刚才的平均分给2只猴,每只分得3个;也可以平均分给3只猴,每只分得2个;还可以平均分给6只猴,每只分得 1个。观察、比较这三种分法的共同点是什么?孩子们真不简单:不管分成2份、3份、6份,只要每份一样多,就是“平均分”,活动中培养了学生的创造性思维能力。教学“余数”时,我把水果发给小组长,在组内分一分、摆一摆:每2个草莓分成一份,19个草莓可以分成几份,还剩几个;15个苹果,被6位小朋友平均分,每位小朋友分得几个,还剩几个。让他们在分的活动中形成认知冲突,感知有“余数”的表象;再用学具摆一摆,在纸上用图形画一画、用数字符号写一写,最后列式算一算,让孩子亲历知识的生长过程,逐步建立有余数除法的概念。孩子们边操作边感知,在思维中体验,理解被除数就是总数,除数、商分别是要分的份数和每份数,余数是不足一份而多出的数,余数要比除数小的道理,进而在头脑中形成正确清晰的表象。

总之,儿童主要以具体形象思维为主,想象力十分丰富。我们教育工作者应该认真研读教材,挖掘素材潜能并结合孩子的生活经验,通过各种可能的方法帮助孩子创建数学表象,促进他们对抽象的数学知识与数学概念的理解。当然,构建表象只是直观感知通往具体形象思维的桥梁,教师应在创建表象的基础上积极引导学生进一步理性思考,学会总结,学会归纳与整理,为学生有效学习数学打开另一扇窗。