城乡接合部幼儿园培养5—6岁幼儿在园同伴间分享行为的实践研究

崔强 唐永生

摘要:分享是人类的一种亲社会行为,学会分享对于幼儿来说有着重要意义。目前,关于就读在城乡接合部幼儿园的幼儿在园同伴间分享行为培养研究很少,即使偶有涉及,所给出的建议也比较笼统。这些笼统的建议往往使一线教师无所适从,无法对城乡接合部幼儿园就读幼儿的分享行为实施有效培养。本文以安徽省肥东县实验幼儿园两年多的培养教育实践研究为例,浅谈适合城乡接合部幼儿园培养5-6岁幼儿分享行为的教育策略。

关键词:分享行为 同伴 实践研究 教育策略

一、问题提出

分享是个体亲近群体,克服自我中心,以关爱同伴获取快乐的一种较高层次的行为。本文所指的分享是指幼儿将自己所拥有的物质或所支配的物质或精神类的情感情绪体验如图书、玩具、食品、愉快或者欢乐等,与同伴共享的行为。

城乡接合部一般指兼具城市和乡村土地利用性质的县城或者小城镇过渡地带。本研究实践地——肥东县实验幼儿园,位于安徽省肥东县店埠镇,就是城乡接合部幼儿园的典型案例。该园所就读的5-6岁幼儿多为进城务工人员子女,多为留守儿童,独生子女居多,且多由祖辈隔代教养,分享行为发展水平较低,不愿意分享的现象在该园中大班幼儿中普遍存在。该园教师对幼儿分享行为发展的影响因素等缺乏了解,影响了该园幼儿分享行为习惯的培养。

有研究表明,现有研究都是以大中城市某几个幼儿园的幼儿为对象,所得的数据并不能反映幼儿分享行为的整体发展水平。尤其缺乏针对城乡接合部所在地幼儿园5-6岁幼儿在园内同伴间分享行为教育策略的研究及个别教育指导意见。因此,此项研究十分必要。

二、研究方法

本研究采取目的性取样,选取的研究对象为在肥东县实验幼儿园就读的5-6岁幼儿及教师,采用调查法、观察法和案例研究法分别进行案例研究。

其中“5-6岁幼儿分享行为发展现状调查”围绕幼儿在家分享行为发展现状、家长态度、家庭培养分享行为的方法等展开调查。此调查面向149个家庭,发放家长问卷149份,收回139份。其中有效问卷139份,回收率达到了93.29%,有效率为93.29%,所得数据是真实可信的。

“教师对5-6岁幼儿在园同伴分享行为培养现状调查”围绕幼儿分享行为发展现状、教师教育策略方法等展开问卷调查。此调查向该园中大班教师发放调查问卷38份,收回37份。其中有效问卷37份,回收率达到97.37%,有效率97.37%。

“教师培养5-6岁幼儿在园同伴分享行为教育方法有效性”的案例研究从中、大班共选取5-6岁的30名幼儿作为被试对象,采用自然观察法跟踪观察,对长达半年的观察记录材料进行分析综合,整理出有效观察记录30份。

三、研究结果

(一)在家庭中幼儿分享行为发展现状及家长教育措施之不足

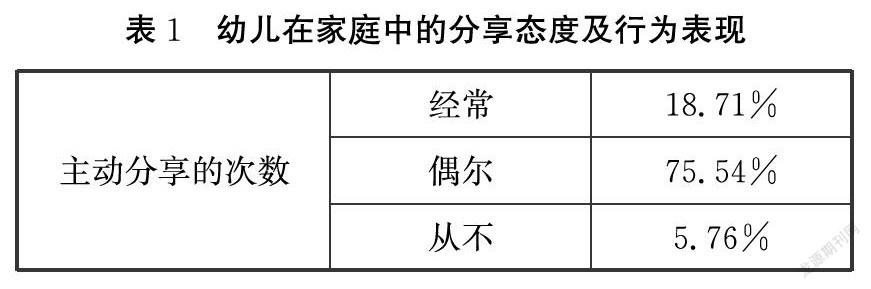

由表1可知:幼儿能经常主动分享的占18.71%,偶尔分享的占75.54%,从不分享的占比5.76%。幼儿愿意分享玩具和食物的占96.40%,分享图书和文具的占56.30%,其他占3.60%。

由此可见:幼儿自觉分享意识较差,分享行为习惯还需要专门教育;幼儿最愿意分享玩具和食物。产生上述现象的原因是该园5-6岁幼儿多为留守儿童及独生子女,父母多为进城务工人员,工作繁忙,忽视子女教育;祖辈隔代教养情况多,家庭教育的方法不当,使幼儿不愿意、不主动与同伴分享。

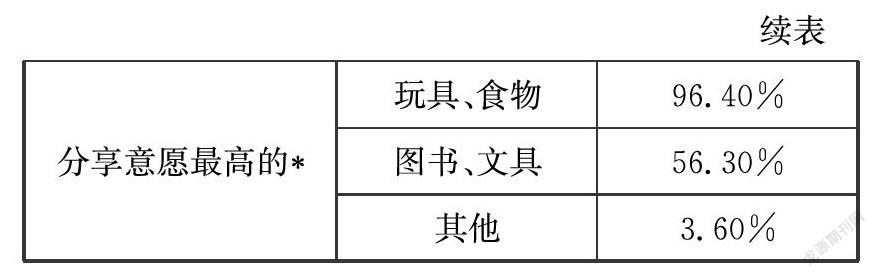

由表2可知:家长对培养分享行为认为重要的占比97.12%,认为一般的占比28.77%,认为不重要的占比0.01%;通过说教培养分享行为的占比92.08%,通過其他方式培养的占比7.91%。

由此可见:大部分家长都认识到培养幼儿分享行为的重要性;大多数家长培养幼儿分享行为的教育措施是说教,缺乏其他有效的教育方法。

(二)在园幼儿分享行为的发展现状及教师培养策略分析

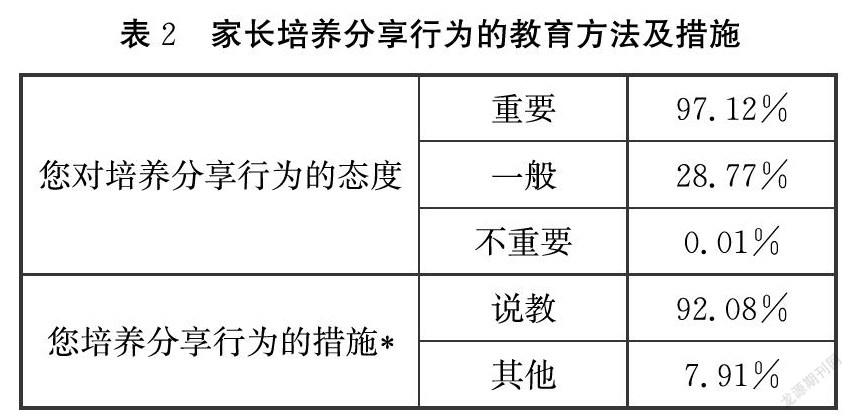

由表3可知:幼儿分享关于家庭内容的占比33.30%,分享物品的占比76.07%,分享其他的占比3.12%。幼儿经常与同伴分享的占比34%,偶尔分享的占比16.00%,从不分享的占比50.00%。

由此可见:在情感分享时,多数幼儿谈及关于物品方面的内容,多数情况下幼儿进行分享时处于物质层面;幼儿经常分享的比例较小,他们在多数情况下不会主动分享。

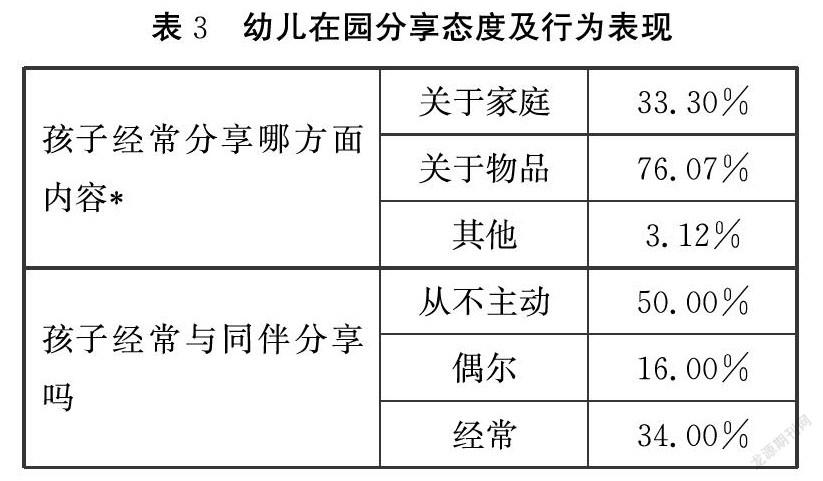

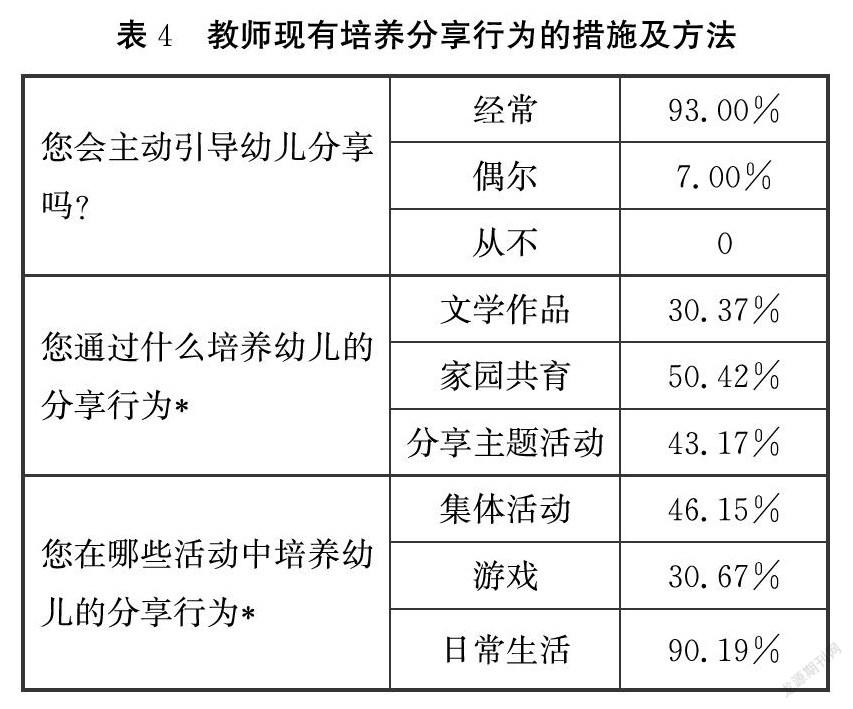

由表4可知: 教师中93.00%的人都知道主动采取引导幼儿分享;30.37%的人通过文学作品培养幼儿分享行为,50.42%的人通过家园共育培养幼儿分享行为,43.17%的人通过分享主题活动培养;46.15%的人在集体活动中培养,90.19%的人在日常生活中培养。

由此可见:多数教师知道主动引导幼儿分享;有的通过分享主题活动、文学作品来培养幼儿分享行为;多数教师在日常生活中培养幼儿分享行为。

(三)教师现有分享行为培养方法有效性比较

由表5可知,个别教育研究中,实施积极强化法有效率为96.67%,行为塑造法培养有效率为40.00%,代币制管理法有效率为93.33%,游戏法有效率为96.67%,榜样和移情训练有效率86.67%,强制分享有效率为16.67%,说教有效率为43.33%。

由此可知,教师在培养5-6岁幼儿在园分享行为时,采用积极强化法、代币制管理法、游戏法、榜样和移情训练时,收到的教育效果较为明显,其他策略有效率低。

四、分析与建议

(一)利用现代通信方式,及时实现家园共育

城乡接合部幼儿园就读的幼儿父母多在外地,家园联系不畅,因此需要密切家园联系。教师可以运用微信、QQ、公众号、手机APP等现代通信工具,向家长分享育儿知识和经验,引导家长不能仅仅注重物质层面的分享,还要注重精神层面的分享教育。家园合作共育有利于巩固幼儿分享行为培养成果,例如肥东县实验幼儿园的园长妈妈讲故事公众号,定期请幼儿分享故事、请园长老师分享育儿知识等。

(二)营造宽松的分享氛围,选择适宜的方法进行个别教育

教育者态度民主、宽松,有利于班级幼儿同伴间和谐氛围的形成。教师要关心幼儿,宽松对待幼儿,要注意发挥环境教育人的作用,如张贴分享故事、分享漫画,开展分享区域活动等,强化幼儿分享行为。教师应及时选择有效的教育策略引导幼儿主动分享,让其体验分享的乐趣,以强化分享意识。

(三)创造分享机会,在实践中强化分享行为

幼儿同伴间接触较多,但是分享行为却无法每时每刻都发生。因此,教师必须为幼儿创造更多与同伴分享的机会,如绘画、玩区域游戏、图书阅读活动时,鼓励幼儿分享。

(四)建立分享规则,养成持续分享的好习惯

在研究中发现,幼儿同伴间分享时会出现不必要的内部干扰。因此,为促使幼儿的分享行为能够持续地保持下去,建立一定的分享规则是十分必要的,如教师可以与幼儿民主协商建立分享规则,以利于幼儿分享行为习惯的持续保持。

结语

只有通过适当的方法引导和规则管理,加之建立良好的同伴关系,才能激发幼儿产生主动分享的动机与愿望。处于相同区域位置的幼儿园可以结合本园的实际情况,因地制宜地实施文中所提策略,使本园5-6岁幼儿在园同伴间分享行为的培养达到事半功倍的效果。

参考文献:

[1]汪乃铭,钱锋.学前心理学[M].上海:复旦大学出版社.2008,4:56-63.

[2]教育部关于印发《3-6岁儿童學习与发展指南》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3327/201210/t20121009_143254.html.

[3]卫晓萍,张玉涓,穆陟晅.我国近二十年幼儿分享行为的研究述评[J].现代教育科学,2015.

[4]阎水金.学前教育学[M].上海:上海教育出版社.1998,1:73-79.

[5]李德显.幼儿分享意识、分享行为发展研究[J].学前教育研究,2003,12:16-18.

[6]任虹霏.3—6岁城市幼儿分享的特点及培养[D].沈阳:沈阳师范大学,2014.

[7]张树俊.影响幼儿分享的因素分析及对策研究[J].连云港师范高等专科学校学报,2011,03:53-56.

[8]陈帼眉,姜勇.幼儿教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007,07:20-25.