射频特色的电子信息科学与技术专业人才培养

韩荣苍 王晓丽

摘 要:无线通信技术的快速发展,促使电子信息类专业的发展定位和课程体系面临重组与优化。文章在确立电子信息类专业人才培养目标的基础上,提出了射频特色的电子信息科学与技术专业课程体系和教学改革的具体措施,探索出一条新型的人才培养模式。重点探讨了专业课程设置的思路、理论教学体系、实验教学体系以及教学模式改革等方面的问题。

关键词:课程体系;教学模式改革;人才培养

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2019)15-0151-03

Abstract: The rapid development of wireless communication technology promote the reconstruction and optimization of development-orientation and course system of electronic information major. In this paper,based on the establishment of the training target of electronic information major, the curriculum system and the detail measures of teaching mode reform are proposed with radio frequency (RF) characteristic for the major of electronic information science and technology, and explore a new mode of training talents. The key discussion aims to the idea of professional curriculum arrangements, the theoretical teaching system, the experimental teaching system and the teaching mode reform.

Keywords: curriculum system; teaching mode reform; talent training

《普通高等學校本科专业目录(2012版)》中共设有16个电子信息类本科专业,包含6个普通专业和10个特设专业。我校已经开设其中的四个专业,分别是电子信息科学与技术、电子信息工程、通信工程以及刚申报成功的微电子科学与工程。现代大学电子信息类专业的人才培养因专业和地域的不同而各具特色,分别在电子信息产业中的不同领域服务于国民经济,并在现代工业体系的信息化转型升级中起着不可替代的作用[1]。然而,作为师范类转型的综合性地方大学而言,如何将电子信息类专业办出特色,如何将工程教育的本质贯穿培养全过程是一个永恒的主题[2,3]。我校审时度势,抓住无线通信技术飞速发展的历史机遇,确立了以射频工程人才培养为特色的电子信息科学与技术专业的发展定位。

我院电子信息科学与技术专业开办11年来,一直致力于培养高素质的应用型射频工程技术人才,专业课程体系逐渐完善,人才培养理念日臻成熟,形成了面向21世纪的具有射频特色的电子信息类人才培养模式。本文结合新形势下我校本科专业指导性教学文件精神,就如何确定专业人才培养目标、课程体系和教学模式改革思路等一系列问题展开探讨。

一、人才培养方案重构

(一)培养目标确立

电子信息科学与技术的主干学科包含电子科学与技术和信息与通信工程。考虑到两个学科的特质,结合新一代信息技术的特点,即无线通信和万物互联的发展趋势,围绕新一代通信技术的射频子系统作为重点领域,培养射频工程人才。我校电子信息科学与技术专业的培养目标定位为:培养德智体全面发展,基础理论扎实,富有创新精神,具有沂蒙精神特质和国际视野,系统地掌握射频电子系统的基本知识和技能,受到系统的科学实验和科学研究初步训练,能够在电子工程、通信、集成电路与物联网行业的企业或事业单位从事科学研究、产品设计、技术开发以及管理、维护等工作,适应经济社会发展需求的高素质射频工程技术人才。

(二)培养规格

经过4年的系统培养,电子信息科学与技术专业学生应具备从事射频电子信息系统领域岗位要求的知识、能力和素质主要体现在:1. 具有射频与微波有源电路及无源器件的分析设计能力,能够掌握1~2种器件与电路的软件仿真技术;2. 具备基本的数字系统分析设计能力,能够熟练使用1~2种电路软件仿真技术;3. 具有一定的通信设备、各种仪器仪表操作及管理维护能力。

(三)课程体系重构

根据人才培养目标,我们把专业课程体系作为优化培养方案和教学改革的重点。纵观我国电子信息类课程的发展历史,1978年以前及早期的无线电电子学(或称无线电

技术)专业,虽然遵循了强弱电结合课程体系,但在射频领域的课程就有了“高频电子线路”和“超高频技术(基本内容与微波技术对应)”。80年代以后,随着数字电路与信息论学科的发展,在教学上出现了重“路”轻“场”和重“数字”轻“模拟”的现象[4]。一些高校在压缩电磁场理论的课程,甚至干脆删除,导致后续课程无法开设,射频方向的课程几乎全部消失。随着无线通信技术的快速发展,特别是2000年以来无线移动终端的快速普及,射频人才出现了供不应求的现象。为了打造电子信息科学与技术专业的射频技术特色,增加了若干门射频相关核心课程,调整了一部分专业选修课。射频特色的电子信息科学与技术专业课程体系如表 1 所示。我院电子信息科学与技术专业课程体系是在“教育部高等院校电子信息科学与工程专业教学指导委员会专业建设规范[5]”的指导下设立的,虽然具有射频工程特色,但也不失一般性,该体系基本涵盖了电子信息类专业本科学生所必须掌握的知识。

从表1中可以看出,我校电子信息科学与技术专业课程体系的各个课程模块具有如下创新点:

1. 通识教育课程引入大量体现综合素质的体育、自认科学和社会科学选修课,充分满足学生的个性化发展需求。

2. 学科平台课程模块中增加了电子信息概论研讨课,该课程由不同专业背景的专业教师以讲座的形式开设,让学生充分了解电子信息各领域的专业发展现状。

3. 专业核心课程包含“路”、“场”和信息论三部分,为了打好射频课程的基础,增加了“电磁场数学方法”课程,并将“微波测量实验”单独开设。

4. 专业选修课程包含专业限选课程(即射频特色课程)和专业任选课。为了充分培养学生的实践能力,增设“微波工程EDA”,以充分体现培养目标。

5. 该课程体系的最后一部分是集中实践教学环节,课程设置充分彰显了人才培养规格中的实践能力要求。

6. 模块化的课程体系便于实现电子信息大类培养,只要在“专业限选”部分补充其它方向课程即可。

二、课程体系的构建思路

(一)理论体系

课程体系采用模块化设计,将所有课程分为通识教育模块、学科平台模块和专业教育模块,各模块所包含课程见表1,模块之间的先后顺序与逻辑关系如图1所示。专业核心课程是本培养方案的根基所在,包含了电子信息学科最基本知识模块,即“场”、“路”和信息论,三者构成了一个完备的知识集合,缺一不可;理论上充分体现了“场路结合”的理论分析方法,同时以信息论为主线,展现了电子信息系统是一个有机的整体。“场”、“路”和信息论相互交叉渗透,彼此关联,提炼出了电子科学与技术和信息与通信工程两个一级学科在知识体系中联系最紧密的结合点,即射频知识模块。这套课程体系与培养方案的目标要求是完全吻合的。

(二)实践教学环节

本方案的实践教学环节包含集中实践环节和与理论同步的实验课程。传统的电子信息科学与技术专业教学内容基础理论过多,实践性教学的力度偏弱,不符合工程学科的特点和培养特色。本方案在优化的过程中调整了理论与实践的比例,在新的培养方案中实践总学分超过专业总学分的30%。

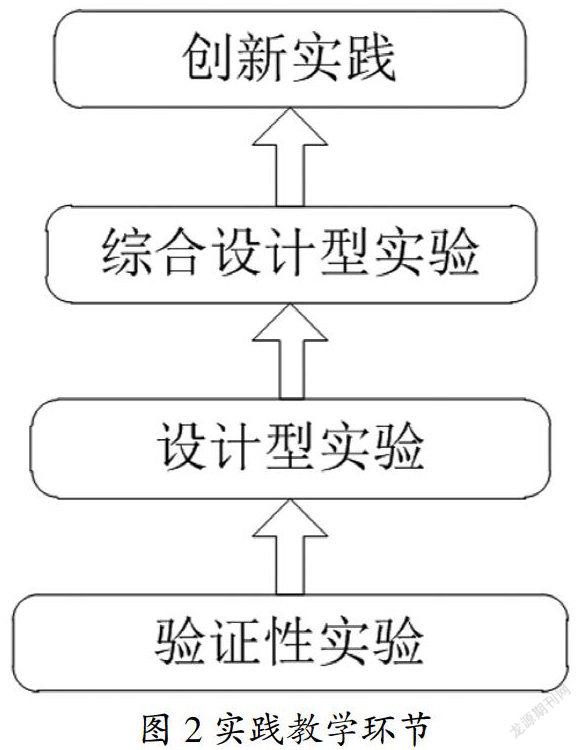

图2实践教学环节

实践教学包含验证性实验、设计型实验、综合设计型实验和创新实践四种类型,体现了由简单到复杂,由电路到系统的知识与能力递进关系。例如微波测量实验、射频与微波电路实验部分、射频系统课程设计与微波电路EDA,这四种实践环节就呈现了从器件测试、电路测试到系统研究的递进过程,符合射频人才培养目标。

另外,本方案还通过独立开设实验课程的方式,加强实验的考核力度,提高学生实践能力。例如,“大学物理实验”、“微波测量实验”、以及“MATLAB与系统仿真实验”;对于集中实践环节中的“射频系统课程设计”和學科竞赛是对学生综合实践能力的培养与提高。

三、教学模式改革

(一)驱动教学模式贯穿培养全过程

第一,不断完善项目驱动教学方法,激发学生兴趣和潜能。通过专业综合设计型实验和学科竞赛、课程设计等环节,将理论教学、实践教学一体化,把理论授课、实验教学和学生的理论修养及实践能力培养融为一体。

第二,以学生为主体的项目化教学贯穿始终。项目化教学是一个系统工程,不仅仅是指教学计划中所列课程的教学,而是贯穿学生在校的整个学习过程中。从金工实习到各阶段各类课程设计、电子系统综合设计、各种科技竞赛、大学生电子协会、毕业实习、大学生创新创业项目,项目化教学贯穿始终。

第三,设立创新创业奖学金。为满足创新创业型人才培养目标的需要,我校专门设立该项学生奖学金,作为及激励学生参加学科竞赛、创新研究项目,参与教师科研的有效措施。在培养方案中集中实践环节的学科竞赛可置换选修课学分也是对学生创新能力培养的一种激励措施。

(二)多层次的质量监控体系

第一,采用多层次、多样化的考核模式。设置期中考核、期末考核、平时考核和课程设计考核等考核方式,具体包括课后作业、课程设计大作业、学习报告、论文写作及答辩、创新性实验作业等等,并制订了与之配套的教学过程化管理实施条例。

第二,完善的学生学业管理制度。实行学生学业成绩预警机制,每学期定时向学生家长通报学生学业成绩;切实落实学业导师制度,加强学业导师对本科生日常学习与考研指导以及就业指导;加强专业学生创新创业教育,鼓励学生积极参加学科竞赛、申请国家级大学生创新创业项目以及积极加入教师的科研项目中。

四、结束语

经过前期的努力建设,具有射频特色的电子信息科学与技术专业课程体系已受到学生们普遍欢迎。同时,带动了专业教学模式的改革,并且获批山东省特色专业。然而,随着工程教育专业认证的推进,我们专业将不断深化教学模式改革,不断完善课程体系,逐步探索出一套完整的充分体现射频人才培养特色的电子信息科学与技术专业人才培养模式。

参考文献:

[1]张东,杨守良.应用型电子信息科学与技术特色专业建设的探索与实践[J].重庆:西南师范大学学报(自然科学版),2017,42(8):153-157.

[2]周细凤,胡晓东.地方高校电子信息类专业实践教学体系构建[J].南京:电气电子教学学报,2015,37(3):118-120.

[3]章献民,杨冬晓,杨建义.电子信息类专业课程体系的改革实践 [J].武汉:高等工程教育研究,2017(4):178-181.

[4]张肃文.我国电子信息工程类课程的发展历史[J].南京:电气电子教学学报,2010,32(1):6-9.

[5]教育部高等学校电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会.高等学校电子信息科学与工程类本科指导性专业规范[M].北京:高等教育出版社,2010.