审美感应中的“时、色、声、味”

张晶 刘璇

[摘要]“审美感应”源自我国古典哲学中的“感应”理论,是指艺术创作中审美主体与审美客体的互动和感通。在我国古典美学思想中,审美感应是审美主体的感官、心灵与审美客体的契合和互通,含有充盈丰沛的生命感。人体感官、情感与自然万象的感通观念可追溯至“阴阳五行”的学说思想,经过漫长复杂的演变过程,体现在艺术创作的“物感”原理中,并且与西方诗学思想中的“通感”说和“应和”说相互印证。“时、色、声、味”的审美感应模式表明艺术可以突破感官的界限,这也成为品鉴和创作艺术作品的重要方法。

[关键词]审美感应;阴阳五行;物感;“时、色、声、味”

[中图分类号]I01

[文献标识码]A

[文章编号]1000-3541(2019)01-0038-07

“Season,Color , Sound , and Taste”in A esthetic Induction

ZHANG Jing,LIU Xuan

(Faculty of Humanities,Communication University of China , Beijing 100024,China)

Abstract:“Aesthetic induction“originates from the theory of“Induction”in Chinese Classical philosophy , which refers to theinteraction between aesthetic subject and aesthetic object in artistic creation.In Chinese classical aesthetic thought , aesthetic induction is the conjunction and intercommunication of the sense , soul of the aesthetic subject and the aesthetic object , which contains abundant sense of life.The concept of the interaction between human sense , emotion and natural phenomena can be traced back to thetheory of“Yin-Yang and Five Elements",and embodied in the principle of“Material Sense“in artistic creation after a long andcomplex process of evolution , which corroborates with the theory of“Synesthesia“and“correspondence”in Western poetics.Theaesthetic induction mode of“Season , color , sound , and taste“indicates that art can break through the boundaries of senses,whichhas become an important method to appreciate and create works of art.

Key words:aesthetic induction;Yin-Yang and Five Elements;material sense;“season , color , sound and taste”

“感应”是我国古典哲学中一个特有的范畴,“审美感应”作为感应哲学中的一种形式体现在审美主体与审美客体之间的互动和感通。在我国特有的古典美学思想中,审美感应往往含有充盈丰沛的生命感,是人的感官、心灵与自然物色浑然一体的审美感受。《文心雕龙●情采》篇言:“立文之道,其理有三”,这三个方面分别叫作“形文”“声文”“情文”,形文谓之“五色”,声文谓之“五音”,情文谓之“五性”,心灵通过视觉、听觉等感觉器官与自然万象相互感通,这既是一种神妙的规律,也是一种创作优美诗文的机理。在审美主体对审.美客体的感应中,耳、目、鼻、口有无相通、彼此相生,融合在“感于物而动”的审美情感发生原理中,形成我国古典美学中独特的审美感应方式。

一、“五行”与“时、色、声、味”的“五体”结构

人与自然的生命感通模式最初体现在阴阳五行的观念中,阴阳二气孕育了宇宙万物,五行学说揭示了宇宙万物的构成。《易传》中将“咸”解释为“感”,“二气感应以相与”[1](p.283)’“天地感而万物化生’”[1](p.283)在阴阳二气的感应中诞生了天地万物。宇宙原初的阴阳观念随后发生哲学化的转变,老子将“阴阳”的概念进行抽象化的解释,使“阴阳”成为一对创造宇宙万物的矛盾力量。《老子●四十二章》:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”万物的形成是一个由簡到繁的过程,万物背阴而向阳,在阴阳二气互相交冲中形成均调和谐的状态。其中,‘“气”的作用尤为关键,既是孕生万物的力量又可以使感官、思维与自然万物相连通。

(一)“五行”与“五时、五色、五音、五味’

与阴阳说相伴的“五行”说最早见于《尚书●甘誓》:“有扈氏威侮五行,怠弃三正”,“五行”在这里有自然和社会运行的规律之意。《尚书●洪范》对五行说做出最全面、系统的表达,“洪范九畴”中第一为“五行”,第二为“五事”,第八为“五庶征”,第九为“五福、六极”,构成了九畴的基本框架。“五行:一日水,二日火,三日木,四日金,五日土”[2](p.100),这部治世大法的九畴中首列五行“水、火、木、金、土”,并对这五种物质的“性”和“味”做了详细说明:可见,最初的“五行”观念中已经表现出人的感官、情感与外物之间的连通关系,五行之“五性”“五味”将人的情感与自然元素连接在一起,反映出人的感官与自然万物的联系,形成我国古典美学中独特审美感应体系的模型。

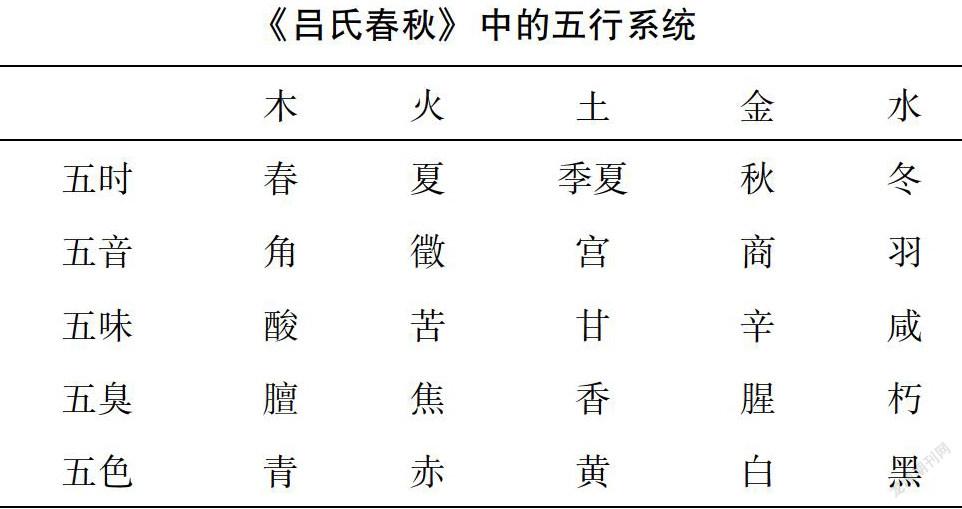

五行學说设定了一种五体结构和五行思维,并以此来观照其他各类事物,较成熟的五行观念还可见于《国语》《左传》中所记春秋之事,如“则天之明,因地之性,生其六气,用其五行。气为五味,发为五色,章为五声,淫则昏乱,民失其性”[3](p.876)五行学说构建起了一个庞大完整的感通体系。《吕氏春秋》《礼记.月令》中的五行系统对“时、色、声、味”的五体结构做了更明确的划分:

《吕氏春秋》中“季夏”为春夏与秋冬之间的一个季节,《礼记.月令》中“中央土”为季夏与孟秋之间的一个时节,为了与五行相对应,四时被分配成五时,便自然地与阴阳五行相配合。《左传●昭公元年》云:“天有六气,降生五味”,六气为阴、阳、风、雨、晦、明,分为四时,序为五节,四时是气,被序为五节,也是为了与五行相配合。在“五五相生”的结构中,每一种元素与同一单元内的元素相应相生,也与对应的其他单元内的元素互相连通,共同构成了一个彼此感通、循环往复、生生不息的世界。五时、四季分别与五色、五音、五味在物质层面上产生了联系,彼此相互影响、相互感通,亦为审美感应中情感与物质世界的连通奠定了基础。

(二)“五行”与“五脏、五官、五声、五志

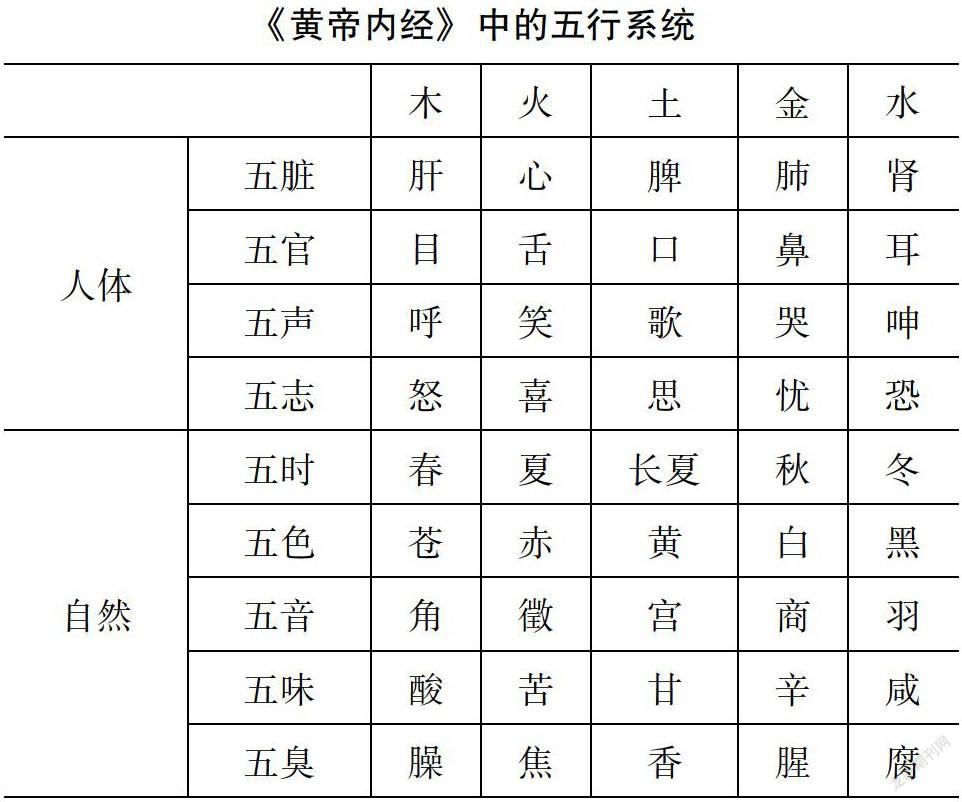

“天有四时五行,以生长收藏,以生寒暑燥湿风。人有五藏,化五气,以生喜怒悲忧恐”[4](p.58)。阴阳五行学说不仅解释了宇宙的构成和自然运行的法则,还是皇帝法道中的修身文化的理论和道德文化的基础。《黄帝内经》运用五行的思想将自然界的事物与人体脏腑的功能活动相对应,其所形成的中医理论体系体现了人体与外部环境的和谐统一。人体的脏器组织、器官按其不同的性能,通过类比和推演分别与五行中的物质元素相对应,用以解释人体生命与自然万物在运动过程中的相互联系和相互制约,其对应关系如下表所示:

“水日润下,火曰炎上,木日曲直,金曰从革,土爰稼穑。润下作咸,炎上作苦,曲直作酸,从革作辛,稼穑作甘”【2】(p.100)。《黄帝内经》也是依据《尚书●洪范》的五行观念来阐述人体的生理功能,木性可曲可直,有生发的特性,木生酸,酸生肝,肝又主目,在色为苍, 在音为角,在声为呼,在志为怒;火性温热,有炎上的特性,火生苦,苦生心,心又主舌,在色为赤,在音为徵,在声为笑,在志为喜;土性敦厚,有生化万物的特性,土生甘,甘生脾,脾又主口,在色为黄,在音为宫,在声为歌,在志为思;金性清肃,金生辛,辛生肺,肺又主鼻,在色为白,在音为商,在声为哭,在志为忧;水性润下,有寒润的特性,水生咸,咸生肾,肾又主耳,在色为黑,在音为羽,在声为呻,在志为恐。

在这一系统中,五行、五时、五色、五声、五味、五情组成一个完整、互动的五体模式,将自然物质世界与人的感官、情感纳入到彼此相通的整体中。

五行相生相克,可以协调平衡事物之间的关系,保持人体生命与外部世界的统一性,以相互促进、相互资生。五行学说建立起来的人体感官与自然万象的对应关系对审美感应的产生起到至关重要的作用,并且对诗歌艺术的创作、品鉴产生重要影响。《荀子·天论》言:“耳目鼻口形能各有接而不相能也”。荀子认为,人们通过感觉器官来区别事物,并且不同的感觉器官分别对应不同的事物,彼此间不能越职,但在诗歌艺术中,诗可以有味道,诗可以有颜色,诗可以有声音,视觉、听觉、嗅觉可以彼此打通,都是本乎情感的审美体验而非道理。《文心雕龙.乐府》言:“乐体在声”“乐心在诗”,在中国早期的诗歌中,诗呈现出“以声为用”的形态,诗、乐、声合为一体。“玲珑晓楼阁,清脆秋丝管”(白居易《和皇甫郎中秋晓同登天宫阁言怀六韵》),诗歌可以有声音;“白雪梁山曲,寒风易水歌”(骆宾王《夏日游德州赠高四》),诗歌可以有颜色;“香气传空满,妆华影箔通”(王维《扶南曲歌词五首》) , 诗歌可以有味道。

二、“人副天数”与物感说

至秦汉时期,阴阳五行的学说日趋成熟,西汉人的思想中也多弥漫着阴阳家之言,《汉书·五行志》言:“董仲舒治《公羊春秋》,始推阴阳,为儒者宗”。此时之时代精神与思想,董仲舒可充分代表。“身之有性、情也,若天之有阴、阳地也”[5](p.291),好像天道兼有阴阳一样,人依此兼有性和情,其人副天数的思想亦是如此,天人一致,天与人同类相感、同类相动。

(一)“人副天数”:天与人的感应相通

“乍刚乍柔,副冬夏也;乍衰乍乐,副阴阳也;心有计虑,副度数也;行有伦理,副天地也”[5](p.350)。董仲舒认为,人是天的副本,人的身体有五脏,与五行数目相符合;人的身体有四肢,与四季相符合;人的性格有时刚强有时温柔,与冬季和夏季相符合;人有悲哀和欢乐的情绪,与阴气和阳气相符合;心有思虑,与天运行的度数相符合;行为有伦理,与天地相符合。因为人与天是同类的,所以,彼此间可以互相感应、互相触动,这就是天人感应的道理。据此,天地四时的变化可以感动人的性情,使人的情感产生相应的变化,天和人既在外在类别和数目上相符合,在情感上也是相符合、相感通的。

“天将欲阴雨,又使人欲睡卧者,阴气也。有忧,亦使人卧者,是阴相求也;有喜者,使人不欲卧者,是阳相索也”[5](p.352)。当阴雨天气出现的时候,人的旧疾就会复发,这是因为阴气的互相感应,于是人就会产生压抑的情绪,当人的情绪喜悦、兴奋的时候便相反,是因为阳气的互相感应。天与人感应相通,天气的变化影响人体的健康状况,并且通过情绪体现出来,将这种规律应用于文学艺术的创作也是符合道理的,《文心雕龙●明诗》言:“人禀七情,应物斯感,感物吟志,莫非自然”,在外物的感发下抒发思想感情,没有不是自然而然的。

“喜,春之答也;怒,秋之答也;乐,夏之答也;哀,冬之答也。天之副在乎人,人之性情有由天者矣,故日受,由天之号也。”[5](p.311)

人之好恶是本自天之暖清,人之喜怒是本自天之寒暑,人的禀赋是本自四季的变化。喜怒哀乐的情感与春秋冬夏相对应,喜悦与春天相对应,愤怒与秋天相对应,快乐与夏天相对应,哀伤与冬天相对应,天的副本体现在人的身上,人的性情是由天所决定。董仲舒运用类比的方法系统地论证了天与人之间的感应关系,人间的和平可以使天气和美,人间的混乱则会给天地的化育带来影响。其“人副天数”的思想是以王道教化为出发点,君王在治理百姓的过程中应效仿天地之道,使人间平和、天地的化育更加完美,如《荀子●王制》所言:“君子者,天地之参也,万物之总也。”《大雅●大明》:“天难忱斯,不易维王”,为王者不可以不知天,而了解天,诗人都感到不易。天意难见,其道难明,所以,了解阴阳之道、辨别五行之本末可以用来观察天道,效仿四时、五行才能配合天道。

(二)“遵四时以叹逝”:物感说理论的逐渐成熟阴阳五行学说之集大成者董仲舒所构建的天人感应系统,通过一种超越个人情感的、涵盖家国天下的通感体系去认识自然万象与人的关系,与“感于物而动”的文学艺术创作思想“物感说”有着微妙的承接关系。陆机言:“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷。悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春”[6](p.14),循四时而感叹过往,揽视万物的盛衰而思绪纷纷,木叶落于劲秋则人心凄惨,枝叶生于芳春则人心喜悦,与董仲舒天人感应的理论相对应,也代表着物感说理论的成型。

物感说的起源最早可追溯至《礼记.乐记》:“凡音之起,由人心生也。人心之动, 物使之然也。”宫商角微羽之音生之于心,而心之动本于物,此处之“物”非指自然景物,而泛指一切外在哀乐喜怒之事物,尤其是指诗、乐以观民风的圣王教化思想中的社会环境给人带来的艺术感受,所以,乐与诗可以与政相通。“宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。五者不乱,则无怙懑之音”[7](p.549),君臣民事五者各得其理而不乱,则声音和谐。“是故乐之隆,非极音也;食飨之礼,非致味也…大飨之礼,尚玄酒而俎腥鱼,大羹不和,有遗味者矣”[7](p.551),声音又与味道联系在一起,音乐的美妙与食物的丰盛都在于德,人爱之不忘,故云其有余音、余味也。“使耳目、鼻口、心知百体皆由顺正,以行其义,然后发以声……五色成文而不乱,八风从律而不奸……”,.耳目鼻口皆由顺正以行其义,五行五色五音皆秩然有序,故成文而不乱。《乐记》是物感说的起源,亦体现了五行观念中感官与情感互通的独特审美感应方式。

然而,《礼记●乐记》中的物感说囿于王道教化的束缚,难以摆脱其浓厚的政治色彩,忽视了审美主体的个人情感,难以形成成熟的文艺思想。在魏晋南北朝时期,动荡的社会局势却给文学理论的发展提供了自由的空间,陆机、刘勰、钟嵘等文论家对物感说多有阐发, 自此物感说得以逐渐成熟并发展起来。在这一特殊时期,儒家的一统地位被打破, 随着玄学的盛行,人的个人情感得到重视,陆机在《文赋》中将主体的个人情感与四时节气的变化联系起来,强调诗的言情功能,并且主张归自然的审美精神。物感的思想也体现在陆机自己的作品中,如:“四时代序逝不追,寒风习习落叶飞”(陆机《燕歌行》);“肃肃素秋节,湛湛浓露凝”(陆机《为顾彦先作诗》)等。“播芳蕤之馥馥,发青条之森森”[6](p.64)“暨音声之迭代,若五色之相宣”[6](p.94)陆机的感物说思想不仅涉及季节变化与情感的感应,更是各个感觉器官的连通,亦可体现在其诗文中,如:“美人何其旷,灼灼在云霄”(陆机《拟兰若生春阳诗》);“芳气随风结,哀响馥若兰”(陆机《拟西北有高楼》);“时、色、声、味”皆是创作优美诗文的重要元素。

继陆机之后,刘勰对物感说做了进一步的阐释, “春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”[8](p.519)。刘勰对物感说的阐释也是从四季物色的变化角度出发,春夏秋冬依次更替,阴气凄凉,阳气舒畅,自然万象的色彩、声响、形状使人们的情感随之摇摆,四时的更替对万物的影响最深。《物色》篇还对诗中之“色”做了全面的评价:“凡擒表五色,贵在时见;凡青黄屡出,则繁而不珍。”《小雅》中的棠棣花,有说黄的有说白的;《离骚》中的秋兰,有说绿叶的有说紫茎的;凡是表现事物的色彩,贵在适当的时机出现,如果总用青、黄等字就显得繁杂而不珍贵。“是以四序纷回,而入兴贵闲;物色虽繁,而析辞尚简,使味飘飘而轻举,情哗晔而更新”,诗中之色也是诗之味,四季的物色虽然千变万化,但遣词造句贵在简练,这样诗味就会自然流露出来,情思也更鲜明清晰。

若乃春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月祁寒,斯四候之感诸诗者也。[9](p.56)

钟嵘在其《诗品序》中继承了陆机、刘勰的物感说思想,对其内涵做了完整的阐释,春风春鸟,秋月秋蝉,夏云暑雨,冬月严寒,四季节候的变化会触动诗人的情感,通过各个感官的连接,审美主体与审美客体相互感应。钟嵘的物感说中尤其突出表现了“味”的感官功能,“理过其辞,淡乎寡味”,“五言居文词之要,是众作之有滋味者也”,谈玄说理多则文采风韵少,诗歌就会平淡无味,五言诗居于诗歌的首要位置,所以誉为各种诗歌中最有滋味的一种。“润之以丹采,使味之者无极,闻之者动心,是诗之至也”[9](p.47),通过文采的修饰,诗歌就会有无穷趣味,使听者心动神摇,既富有文采、趣味,又悦耳动听,便是诗的最高境界。魏晋南北朝以后,物感說以不同的形态继续发展着,与佛学、理学、心学等思想相互交织,得到极大的丰富,既是一种文学创作理论,也是—种探讨主客体辩证关系的哲学思想。“物我相感”的哲学精神深深地反映在文学艺术的创作观念中,与各种审美观念、文化风尚相结合,突破了物与情的简单转化,极大地丰富了我国古典文学艺术中富有动态生命力的感通观念。

三、物色相召,情往似赠

《文心雕龙.原道》云:“夫玄黄色杂,方圆体分,日月叠璧,以垂丽天之象;山川焕绮,以铺理地之行:此盖道之文也。”《原道》篇认为,文与天地并生,宇宙万物有自然之道,所以,为文之道也是自然之道。宇宙中有玄黄交错的色彩,天地间有方圆各异的形体,日月像璧玉一样叠合在一起,天体的形象如此壮丽,山川光彩焕绮,展现出大地的纹理,这些都是与天地并生的自然之文。《礼记.礼运》云:“人者天地之心也,五行之端也”,五行的秀气孕生了作为天地之心的人,心灵产生了语言,语言表现了文采,文采传达出的也是自然的道理。风吹林木之声如吹竽弹瑟,泉水激石之音如击磐敲钟,是自然之文采,亦是为文之文采。

(一)审美感应中的“物”与情

审美感应中的“物”也可追溯至《礼记●乐记》,《乐记》篇言:“夫物之感人无穷,而人之好恶无节,则是物至而人化物也”,其中之“物”并非指自然之物而多指天理、人欲的王道教化之社会生活和政治生活, 反映在音乐上便是志微杀之音作而民思,咩谐慢易、繁文简节之音作而其民康,粗厉猛起、奋末广责之音作而其民刚毅。《乐记》篇中“物”的概念受到了政治观念的束缚,人的思想和情感还没有能够以独立的形式存在,这种状况在魏晋南北朝时期得到了剧烈的转变。魏晋南北朝这个时代在中国文学史上是一个极具特殊吸引力的时代,这个时期的文学思想表现出极其活跃的形态,并呈现出多元化的特色。在这一特殊时期,战乱此起彼伏,朝代更替频繁,社会结构处于分裂的状态,政治的动荡使得统治者无暇顾及思想文化之事,给文学艺术的发展带来了自由的空间。陆机首先提出“诗缘情”的说法,对于“缘情”的含义,周汝昌先生对前人的研究成果做了总结,并且认为陆机所谓“缘情”的情“显然是指感情,旧来所谓‘七情’”[10](p.59),与“言志”“闲情”“色情”并无干涉。“诗缘情”打破了“诗言志”“发乎情,止乎礼义”的规训,强调个人情感在文学创作中的重要地位。“瞻万物而思纷”就是触发诗人创作情怀的源泉,其中四时的更替所展现出的自然景色是“物”的主要含义。

刘勰在继承“四时”之“物”的观点基础上,又对“物”的含义做了扩展,“山沓水匝,树杂云合。目既往还,心亦吐纳”[8](p.526)。除了春夏秋冬四时的景色以外,“物”的含义又包括自然山水的范围,这与东晋文学由玄言诗向山水诗的转变有密切的关系。自西晋起,山水景色开始成为诗歌的独立表现题材,寄情于山水的美好愿望成为真真切切体验,这种自觉的山水审美意识发展到东晋南北朝就更加普遍和成熟。文人士大夫们欣赏山水,娱情悦志,这一时期的文学作品更是以抒情写景为主要特征,文情并茂,返璞归真。王羲之《兰亭集序》是颇具代表性的佳作:“崇山峻岭,茂林修竹”“天朗气清,惠风和畅”,山水的优美景致带给人朴实的审美感受和回归自然的精神追求。陶渊明和谢灵运开创了山水田园诗派,是扭转玄言诗风的关键人物。陶渊明的诗文中充满了山水田园生活的质朴情趣,“少无适俗韵,性本爱丘山”(《归田园居》)。谢灵运的诗别具一番空灵清幽的气质,“密林含余清,远峰隐半规”(《游南亭》) , 他将山水比做衣食,一个是性之所适,一个是生之所资,把适情山水作为毕生的精神追求。回归自然、寄情山水的诗风与当时需学的式微,道家、佛教的思想盛行有关,刘勰的文学思想也是集儒、释、道于一体,向往山水自然、远离尘俗,山水之美更是对创作文思具有感发的功能。

王元化先生对《文心雕龙》中的“物”做过非常细致的解释,全书用“物”字共48处,《物色篇》物字八见,并认为这些物字除极少数外都具有同一涵义,“这些物字亦即《原道篇》所谓郁然有彩的‘无识之物’,作为代表外境或自然景物的称谓”[11](p.10)。然而自陆机对物感说所做的开拓以来,“物“的含义中也隐含另一条线索,即《文赋》中所言的“颐情志于典坟”“咏世德之骏烈”“游文章之林府”。“按《左传》昭公十二年,述楚之左史倚相,能读三坟五典”[12](p.16),“典坟”也可通指古籍,可见,除了自然四时以外,三坟五典、俊德者之盛业、文章之山林府库都可以触发诗人的创作灵感,“物”的含义又多了一層,可归纳为“事物”,事物对创作情怀的感发也是物感说的一个重要部分。《诗品序》言:“嘉会寄诗以亲,离群托诗以怨”,欢聚之情可以通过诗来表达,离群之怨也可以借诗来寄托,“事物”因素也是创作情思的源泉,亦在感物而动的情感发生原理中,社会因素对艺术创作情感的兴发也多体现于后世的诗作中。尽管“物”的含义在历代文论家的阐释中不断扩展,但自然之“物”作为物感说的主要对象之地位没有为“事物”因素所取代。“物“含义经历由最初的“四时自然之景物”,到“山水田园之景色”,再到“社会事物之触动”的发展演变过程,这些含义和因素共同构成了物感说中的“物”,使其包含一切可以触动诗人创作思绪的触发因素。这些因素通过情感与审美主体相连,是审美客体与审美主体的互相感应,作为审美客体的“物”以其特有的色彩、声音、味道等外在表现形式与人的感官相互连接,使艺术作品中呈现出绚丽的色彩、美妙的音律和独特的意味,这就是我国古典美学中将人与自然万物融为一体,使感官与情感相融合的独特的审美感应方式。

(二)审美感应中的“色、声、味”与情

“日暮行采归,物色桑榆时”(颜延之《秋胡行》);“物色延暮思,霜霜逼朝荣”(鲍照《秋日示休上人诗》);在刘勰以前,“物色”就作为景色出现在诗文中。“把物色作为一个文论的命题来作专篇讨论,这是始于刘勰”[13](p.117),自刘勰提出这一命题后,物色论开始受到文学界的重视。刘勰对自然景物触发情感而作诗的论述比陆机和钟嵘更加深刻,既强调物色对诗人的触动,也强调诗人自身的感情,是物与情的双向互动。此外,刘勰还提出“物色尽而情有余”的观点,说明诗人的情感往往在价值上更重于自然景物,如“灼灼”不仅形容颜色的红艳,还比喻女子出嫁时的情感。

“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”(白居易《忆江南》),颜色是景物之文,颜色也是文章之采,诗文中的色彩不仅装饰了景色,还营造了一个具有视觉力量的审美空间。在《物色》篇中,对“色”的解释各有不同,周振甫在《文心雕龙今译》中将“色”解释为颜色和形态、风貌,是比较贴合自然万物所表现出来的实际形态的,“物色”之“色”不仅指表面之颜色,还有更深刻和全面的含义。六朝时代,儒、释、道三家虽然在思想上有矛盾纷争但又相互吸收融合,呈现出复杂的社会思想状态,刘勰就是一位兼综数家思想之学者,他既精通儒、道,又曾潜心修习佛学,佛教思想,尤其是“色空”观对他的影响非常之大,“‘色’,是借用佛教中色’的含义,指与本体相对应的现象界”[14](p.176)。

“色不异空,空不异色”,佛教典籍中的色含义非常繁复,《显扬圣教论》对“色”做了全面的解释, 其含义有十五种,分别为地、水、火、风、眼、耳、鼻、舌、身、形、色、声、味、触和法处所摄色。“色“并不是一种固定的表现形式,而是随时间流逝不断变化的自然现象的显现,刘勰更是深谙此理,将佛法色空用在其对诗文的评论中。可见,物色论之“色”除了具有通常意义上的颜色含义,还含有与感官相通的“声”“味”的含义,表现在审美感应中就是人体感官与客观世界的相互感通。自然景物所表现出的审美形态不是孤立静止的,兼具形、色、声、味等元素,分别与人的感官、触觉相对应,促成了审美感应的发生,并与审美主体的情感相呼应。在感物而动的情感发生原理中,物通过这种动态的方式与人体相感应,诗人将这种微妙的体验体现在诗文中,也给读者带来全方位的审美体验。“绿遍山原白满川,子规声里雨如烟”(翁卷《乡村四月》) , 视觉、听觉、触觉可以毫无矫饰地融为一体,不仅将诗人所要表达的情感准确传达出来,还给读者带来愉悦的审美体验。

是以《诗》人感物,联类不穷;流连万象之际,沉吟视听之区。

写气图貌,既随物以宛转;属采附声,亦与心而徘徊。[8](p.520)

诗人在感受大自然的万千景象时,会动用视觉和听觉,随景物的变化描写景物的气貌,联属比附景物的颜色和声音,也与内心的情感相应合。刘勰关于物色的理论提出之后,萧统所编《昭明文选》就把“物色”归为赋的一类,李善在给其中《风赋》作注解的时候将“物色”解释为“有物有文日色,风虽无正色,然亦有声”,“色”与“声”便成为物色的表现形式,然而,色与声的不解之缘自从诗歌产生之初起便已经存在。“诗有三要,日:发竅于音,徵色于象,通神于意”[15](p.919),诗歌本是空中之音,是水声、风声、鸟的鸣叫声,是庄子所谓的“天籁”之大乐。其音在于叩寂寞而求之,或悲或喜的情感通过自然的节律来表达,但原始之诗歌有声而无色,需要借助物象来表达,物象有声亦有色,给诗歌带来了色彩,所以诗家写景是大半的工夫,情、声、色的结合才给诗歌带来了神韵。中国早期诗歌就是以诗乐合一的形态存在,原始歌谣和《诗经》中的作品多是用于演唱,经过漫长的历史演变,诗乐才得以分离,诗歌才得以独立的艺术形态存在。“乐“在很长一段时间以来以一种神奇的力量连通着人的感官与情感,最著名的一段论述当属《论语●.述而》中那一段“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”,《韶乐》尽美、尽善,并通过肉味的比喻对声音之美做了传神的描绘,以味喻声的传统与五i行学说所体现的理论逻辑亦相吻合。

在我国古典美学传统中,美的意识首先起源于味觉,《说文解字》言:“美,甘也”;段玉裁《说文解字》注:“甘者,五味之一。而五味之美皆曰甘”;甘是五味之一,并且五味之美都可以用甘来形容,所以美的感觉是从味觉的感受开始产生的。“天有六色,降生五味,发为五色,征为五声”[3](p.704),在古人的观念中,气是生成万物的本源,而味作为气的养护者而位居其次,五味又发为五色,五色征为五声,因此味的地位非常重要。朱光潜先生言:“艺术和美也最先见于食色”[16](p.20) , 美的观念的产生与古人民以食为天的朴素信仰密不可分。《左传●昭公二十年》云:“先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。声亦如味,一气,二体,三类,四物,五声,六律,七音,八风,九歌,以相成也”,与声音相比较而言,食物的味道似乎更容易被描述,人们在描述声音之美时总是觉得抽象,可使用的词语也非常匮乏,所以,借用味觉感官来形容音之美既形象生动也更能符合艺术的想象力。自此之后,在诗歌艺术形式中,颜色、声音和味道便通过感觉挪移的审美感应方式存在着,融合在触物而起情的诗歌发生原理中, 形成颇具特色的中国古典诗学理论。其中“味”的影响也似乎更为深远,人们在评价一首诗时常常用“余味”“滋味”“韵味”等词语来修饰,形成我国古典诗学独具特色的“诗味论”。

晦庵论读诗看诗之法:诗须是沉潜讽诵,玩味义理,咀嚼滋味,方有所益。[17](p.267)

《左传》中“声亦如味”的观点与《乐记》中“遗音、遗味”之思想为“诗味论”的产生奠定了基础,并在六朝时期逐渐发展成熟。六朝“诗味论”的产生与当时文艺自觉的精神有关,并且也受到了清谈玄理凤气的影响和佛教思想的感染,当时的文艺理论批评中常常使用“味”这个范畴,这与佛学术语的译介也有一定的关系。《文心雕龙.明诗》言:“至于张衡怨篇,清典可味”,“味”用于品评诗作,具有审美的作用,沉潜咀嚼诗文,别有一番滋味。《诗品》中有“寡味”“滋味”“讽味”之说,标志着“诗味论”理论的进一步完备, 诗味也是情味,别有味道的诗作可以使人产生情感上的共鸣,钟嵘的诗味论对后世文论家的思想产生重要的影响。唐代司空图有“韵外之致”与“味外之旨”说,优秀的诗作可以给人带来诗之外的回味无穷的美感和愉悦;宋代朱熹言“玩味义理,咀嚼滋味”,诗歌要经过反复的吟诵、以声带情,方能体会文章的美感,诗中的义理与滋味都必须细细品味,才能领略其中的情致与趣味;明代谢榛有“婉而有味,浑而无迹”说,是从辞、句推敲的角度来分析,诗有辞前意和辞后意,所形成的诗味更是婉约与难以琢磨。可见,诗歌艺术中的声、味与情感是相伴而生的,诗味论与审美感應机制下的感官与情感的互通有直接的关联,是融合在审美主体对审美客体的情感中的独特感应方式。

四、“时、色、声、味”与“通感”“应和”荀子认为,耳、目、口、鼻形能各有接而不相能,五官各有其所司,不可越职兼差,从逻辑角度讲是合乎道理的。黑格尔也曾表明过类似的观点:“艺术的感性事物只涉及视听两个认识性的感觉,至于嗅觉、味觉和触觉则完全与艺术欣赏无关。”[18](p.48)黑格尔认为,嗅觉、味觉和触觉分别与它们对应的单纯感官物质有关系,所以,它们与艺术无关,然而在实际艺术创作中这种界限却被完全打破,视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉可以彼此互通互用,正如钱钟书先生在《通感》一文中所言:“诗词中有理外之理”,艺术的创作可以突破道理的限制,具有无穷无尽的想象力。

通感一词源于古希腊语,最初用于神经学与心理学领域,是指由一种感觉刺激触发另一种感觉产生的神经学或心理学现象。据《世界诗学大辞典》所载,法国学者儒勒.米叶首次将“通感”一词应用于文学领域。文学、艺术领域内的“通感”意思是指用一种感觉描述另一种感觉的文学或艺术的表达方式,这种艺术表现手法为法国象征主义诗人所青睐,并风靡于19世纪的诗坛。法国19世纪象征派诗人先驱波德莱尔提出“应和”(Correspondances)的说法,“应和“说亦是指艺术表现手法中各个感官的互相感通,波德莱尔在他的诗歌《应和》中做了详细的描述:

La Nature est un temple où de vivants piliers

Laissent parfois sortir de confuses paroles;

L’homme y passe à travers des forêts de symboles

Qui l’observent avec des regards familiers.

Comme de longs échos qui de loin se confondent

Dans une ténébreuse et profonde unité ,

Vaste comme la nuit et comme la clarté ,

Les parfums , les couleurs etles sons se répondent.

Ilest des parfums frais comme des chairs d enfants ,

Doux comme les hautbois , verts comme les prairies ,

—Et d’autres , corrompus , riches et triomphants ,

Ayant l'expansion des choses infinies ,

Comme l’ambre , le musc , le benjoin et l’encens ,

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens.

波德莱尔认为,自然界中的物质是集声、色、味于一体的,这些特征与人的感觉器官相互感应连通,“广大浩漫好像黑夜连着光明一芳香、颜色和声音在互相应和”[19](p.15),自然界就这样与人的感官、情感相互连通在一起,借用通感原理的“应和”说也成为法国象征主义诗歌中的一个里程碑。朱光潜先生认为,自然诗“在西方则起于浪漫运动的初期,在公历纪元后十八世纪左右"[20](p.78),在此之前,西方诗歌大多以表达主观的情感为主,很少有歌颂自然景物而抒发情感的诗歌,所以,中国的自然诗拥有比西方早大约1300年的历史。中国诗歌温婉、简隽,与西方诗歌中直接、强烈的情感色彩形成鲜明的对比,由自然景物与感官、心灵所构成的审美66感应体系孕育了中国古典诗歌婉约的抒情性质,‘时、色、声、味”的感通与连接自古以来就是中国美学的重要传统,拥有悠久的历史和漫长的发展演变过程,是中国古典诗学中一大重要特色。西方诗学中的“通感说”“应和说”虽然产生得较晚,但却印证了一个相同的道理,艺术可以突破感官的界限,五官感觉彼此相通、相生使审美主体与审美客体默契相融是创作优美文章的重要机理。

[参考文献]

[1]朱高正.易传通解:下[M].上海:华东师范大学出版社, 2015.

[2]屈万里.尚书今注今译[M]上海:上海辞书出版社, 2015.

[3]左丘明撰, 杜预集解.左传:下[M]上海:上海古籍出版社,2015.

[4]姚春鹏译注.黄帝内经:上[M].北京:中华书局, 2012.

[5]苏舆撰, 钟哲点校.春秋繁露义证[M].北京:中华书局, 2015.

[6]陆机撰, 张少康集释.文赋集释[M].上海:上海古籍出版社,1984.

[7]朱彬撰.水渭松, 沈文倬校点礼记训纂[M].杭州:浙江大学出版社, 2010.

[8]刘勰著.王志彬译注.文心雕龙[M].北京:中华书局, 2015.

[9]钟嵘著.曹旭集注●诗品集注[M].上海:上海古籍出版社,2018.

[10]周汝昌.陆机《文赋》“缘情绮靡”说的意义[J].文史哲,1963(2).

[11]王元化.文心雕龙创作论[M]上海:上海古籍出版社, 1984.

[12]张少康.文赋集释[M]上海:上海古籍出版社,1984.

[13]周振甫.《文心雕龍》二十二讲[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[14]张晶.中国美学中的宇宙生命感及空间感[J].社会科学辑刊, 2010(2).

[15]王夫之等撰,J福保辑.清诗话:下[M]上海:上海古籍出版社, 1978.

[16]朱光潜.谈美书简[M].北京:北京出版社, 2004.

[17]魏庆之编.诗人玉屑[M].上海:上海古籍出版社, 1978.

[18][德]黑格尔.美学:第1卷[M].北京:商务印书馆, 2017.

[19][法]夏尔●波德莱尔.恶之花[M].郭宏安译.北京:商务印书馆, 2018.

[20]朱光潜.诗论[M].北京:北京出版社, 2011.