蚩尤之凤

温玉鹏

玉器是良渚文明礼制、神权与信仰的重要表征,早在春秋战国时期,已有出土,并为当时人重加利用。如1986年苏州严山玉器窖藏出土过6件良渚玉璧,同时伴出半件良渚玉琮,有明显的割据痕迹,可能“是作为玉料重新开割后一起入藏的”。湖州杨家埠汉墓、汉代朱乐昌墓都出土过玉冠形器,应是墓主生前所用之物(图1)。宋明时期,良渚玉器不仅时有出土,也被著录在中国现存最早的玉器专著《古玉图》中,并深涉生活与礼制领域,如海盐天宁寺镇海塔地宮,以良渚玉璧为承器,安置青铜壶,上海松江明代圆应塔同样出土有良渚玉璧”(图2)。

清宮收藏的良渚玉器数量可观,囊括璧、琮、镯、璜等多个种类。乾隆时代,在乾隆重构清宮典藏体系的同时,不仅对其重加鉴定,玩赏、品评,并差遣造办处仿制良诸玉器,引领了仿制良诸玉器的风气,也深蕴乾隆的政治考量和省思。

一、“新玉”与“上等”:玉器等级之评定

鉴定是品鉴的首要步骤。乾隆初年,主要依靠造办处官员及工匠,如刘景贤、顾继臣、杨起云、雷永舒等。首先是判定“新”与“老”,通常来说,清朝顺治、康熙、雍正等朝的玉器及仿古玉器,皆被视为“新”,上古三代乃至前朝者,被视为“老东西”。李宏为在《乾隆与玉》依托清宮档案对此有所探讨,大抵鉴定都是依靠经验,尚无严密而系统的鉴定标准,如材质、工艺、纹饰、款识等。

以此观点,良渚玉器当属于“古玩”。并以此为基础,设定等级。如乾隆十年(1745年)十月二十四日,太监程进贵呈上汉玉拱璧一件,或为良渚玉璧,略加端详,即传旨造办处:“着入乾清宮,入古次等,钦此。”其常用的等次包括“上等”“头等”“次等”“二三等”等,似乎也難以形成一个相对系统且量化的品评体系,所谓等级,参考官员或工匠对玉器的“鉴定标准”,更加倾向于乾隆个人的喜好。

二、蚩尤环:良渚玉器的“藏”与“用”

对乾隆而言,品鉴与玩赏始终是其收藏活动的中心。如清宫旧藏有蚩尤环,口径8.4、厚1.04厘米,实出于良渚文化,与瑶山遗址出土的龙首纹玉镯厲同类器物(图3),乾隆对其鉴藏之方式,或可反映乾隆对良渚玉器鉴藏的一般流程。

相对于同时代人,乾隆并不缺乏相关常识,从吕大临《考古图》到高濂《遵生八笺》等,都出现在其藏书中,并建构起对古玉的一般认识。乾隆应该已经注意到朱德润《古玉图》著录的“碉玉蚩尤环”,以近乎白描的笔法描绘器物轮廓、形状与纹饰,并标明尺寸、色泽、收藏者等。在朱德润看来“蚩尤环”为“三代前物也”,与上古三代的舆服制度相关,“今其文作蚩尤形,盖当时舆服所用之物也。”有鉴于此书,乾隆亦称其为“蚩尤环”。

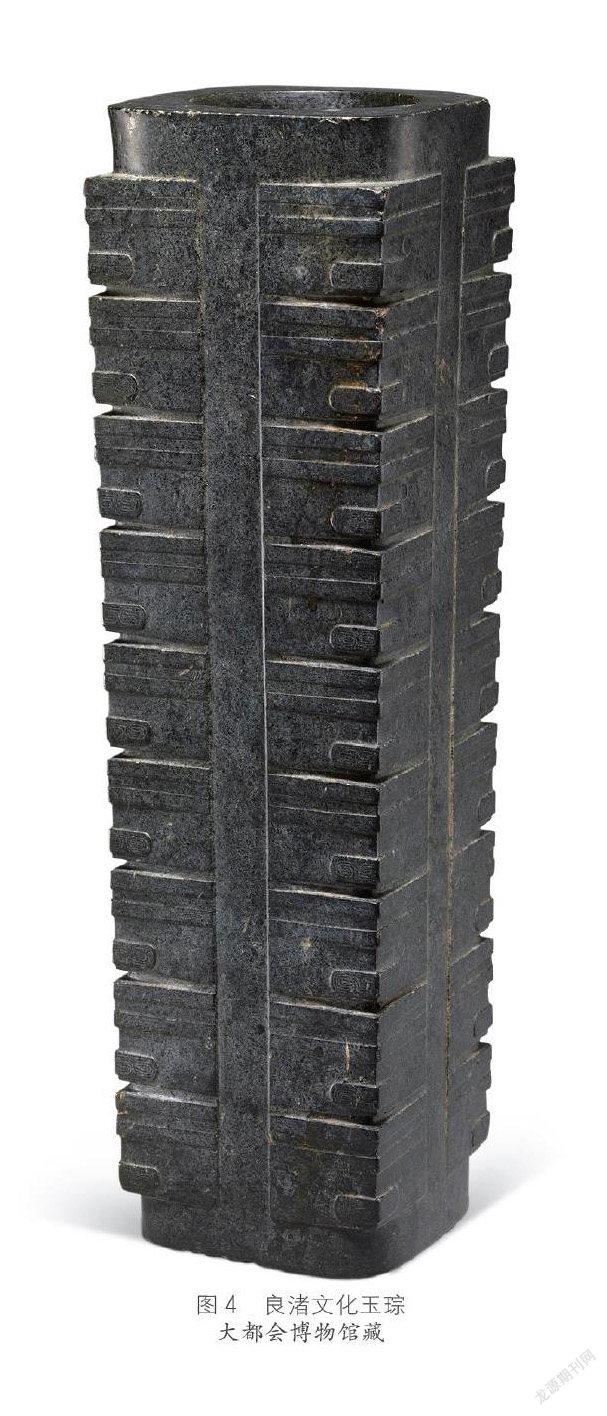

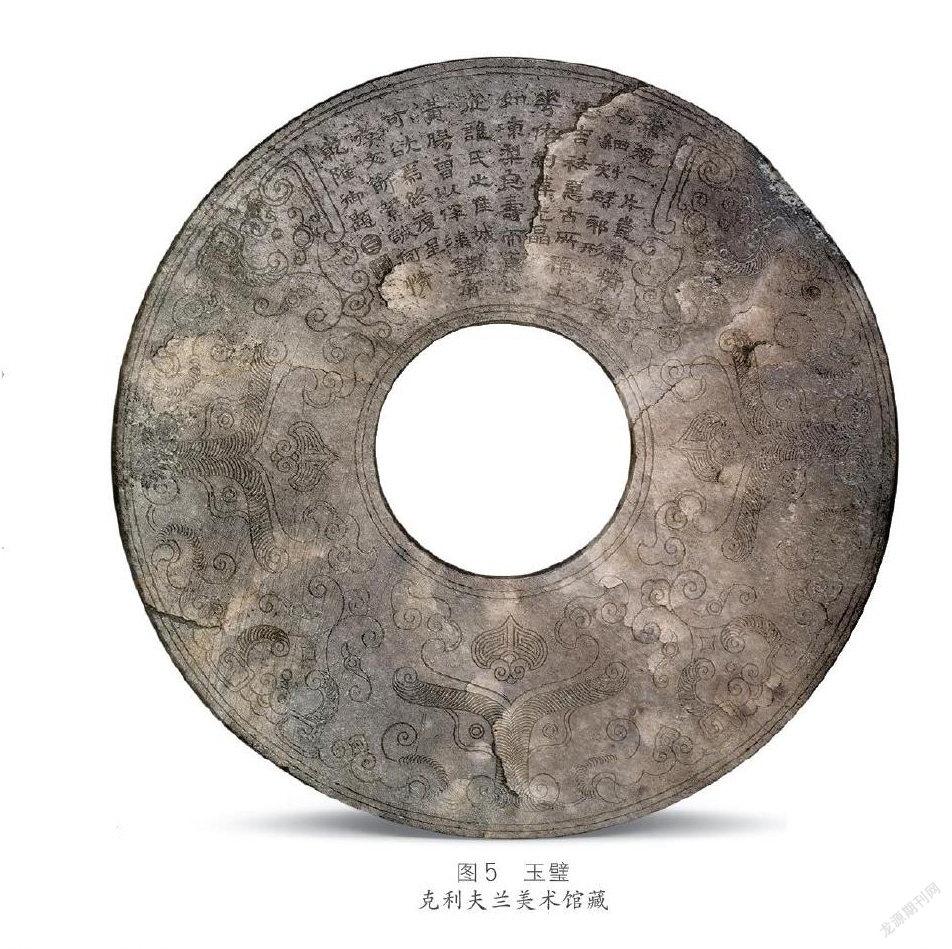

乾隆并不局限于单纯的“藏”,亦对玉器重加改制和雕琢。杨美莉在研究中发现,蚩尤环兽面上的阴刻线条可能是明清时所加刻,极有可能是清宮造办处所为。类似的案例,也不少见。如1993年,中国玉器研究会理事们曾对《中国玉器全集》收录的清宮玉琮加以观摩,从玉质、沁色、器型等方面综合判断,系良渚玉器,“但已被清朝宫廷作坊重新加工,中孔钻成直壁,孔壁露出没有受沁的玉质,色泽晶莹”。改制的可谓相当精心,“上节纹饰重琢改刻,下节也有部分改刻,故上、下节宽度相近,不再是上大下小式样”。此类改制,既出于功能性的考量,如作为花器,当以方圆之形,展现花艺之美。不过,也可能刻意保留部分工艺的痕迹,玉琮上节右侧兔耳纹及下节右侧人眼旁边,都留有管钻的残痕(图4)。克利夫兰美术馆收藏的一件玉璧,也同样被重加琢刻,镌刻御制诗(图5)。

蚩尤环的琢刻,或与上述玉琮一样,被加刻纹饰,加配底座,作为案头或博古架上的清玩。此外,乾隆还瞩工匠以纯净莹润的白玉特加仿制。新仿的蚩尤环,环侧切为二,是可错可合的套环。环外细刻四组“蚩尤首”及两组兽面纹,内侧刻四组御制诗句,云:“合若天衣无缝,开俨蝉翼相连”“乍看玉人琢器,不殊古德澹禅”“往复难寻端尾,色形底是因缘”“务盖红尘温句,可思莫被情牵”。合榫处巧妙地雕琢“乾”“隆”“年”“制’四字。诗赞玉器工艺之湛精,也展现了乾隆“古德澹禅”的思虑。

三、御制诗:乾隆对良渚玉器的认知

乾隆喜作咏古物诗,仅吟咏古代玉琮的诗歌即多达数百首。邓淑苹曾整理过其中的17首,创作年代从乾隆十三年(1748),延续到乾隆五十八年(1793),可以说贯穿了乾隆的后半生。部分御制诗还被镌刻在良渚玉琮。兹举二例,以观其赏鉴观。

“辋头于古不为重,重以历今千百年。物亦当前弗称宝,人应逮后乃知贤。

试看血土经沈浸,己阅沧桑几变迁。张释之言真可省.拈毫欲咏意犁然。”

此首《题汉玉辋头瓶》,被镌于良渚玉琮内壁。在乾隆看来,玉琮并非通天之神器,只是一般的车舆器,在古代本非珍贵之物,但因历经沧桑,多有沁色,所以值得称道。玉琮被加以染色处理,辅置珐琅内胆和带孔的器盖,成为一件古雅的香薰。

另一首则更出名,“出幽辞子午,成器想礛(石諸)。环宝汉京重,庑贞君子如。砚头沾墨雨,世外阅仙鱼。棐几陪清供,兴怀静赏余”。此首强调玉的品质,并将纳入日常生活,作为案头清供。当然,这也算是另一形式的拟古出新,萃取良渚玉器的部分元素甚至良渚玉器本身,运用到其他器物的制作上。杨美莉认为此是“从传统中去选择一种较简单的造型、较灵活的装饰、较自然的作色法,构筑另一种仿古的风格(图6)。

乾隆在鉴考古玉、辨别真伪等方面的成绩,实际上并不低于同时代的人,杨伯达在《清乾隆帝玉器观初探》中指出,乾隆对古玉的评鉴,在“年代观上确有一定突破”,在定名、寓意的研究上有所发现,但也“难免有所附会或不得要领之处”,如其对良渚玉琮功能的认知,尚未突破宋明以来的局限。

四、良渚古玉:从上古礼制到“乾隆盛世”的寓涵

乾隆的晚年,沉浸于“乾隆盛世”的文治武功中,倚靠广袤的万里江山,以清朝内府丰厚的皇家收藏为基础,通过献纳、征购等方式,建构起他心中的收藏世界.在乾隆看来,以良渚玉器为代表的“古玉”,深蕴信仰与礼制,是历史的遗物与见证。从元代朱德润到乾隆,其对良诸玉器的考释,都出自对上古三代礼制的推崇。

一方面,博釆从《古玉图》到《遵生八笺》等相关典籍,养成了鉴赏的基本常识,一方面,将鉴藏玉器融摄为个人生活的一部分,既“藏”又“赏”,既以摩挲考据古玉为乐,又通过“翰墨自娱”式的御题诗,将自身融入中国传统的士大夫生活,并高调地镌刻于古玉之上,以标榜学识渊博,彰显丰功伟绩,通过追忆和攀附以玉为表征的三代礼制,凸显自身的德行。

当然,乾隆的鉴藏方式,或许有违“古制”。其对良渚玉器,重加鉴评,配以囊盒,题签考释,登记造册,奠定了故宮博物院良渚玉器收藏的重要基础。但其对玉器的重新雕刻琢磨,或染色做旧,加装内胆、外盖等,并作为一种生活器用,纳入生活领域,则又展现出一种“古为今用”的尚用主义,与其追崇的礼制与美德,又产生了一定的差距。

但不得不说这也是中国古代对良渚玉器鉴赏的一个传统,从吴国严山窖藏,到元明时代,以玉璧为承器,都是经典的尚用主义。乾隆只是把这种传统发挥到了极致。其鉴赏方式,尤其是对古玉的推崇,也深刻地影响了清代宮廷的鉴藏风气。清朝末年,吴大徵将其所得古驵琮献入清宮,并在楠木盒盖题写道:“是琮刻文棱,棱如锯齿,即周之驵琮。合周尺十有三寸,意必有尊于天子之后者,故其制特异。臣吴大激恭进。”还是以周代礼制,比附清朝,赞誉清朝的施政与功绩。李军推测“此御贡之物敬献的对象当为光绪或慈禧”,一如乾隆时代献玉之风。是故,以乾隆为代表的“三代以来圣帝明王”,不宝金玉,而玉瑞玉器之藏,未尝不贵之重之。