合肥市宋墓出土的玉带饰

徐凤芹

古人在先秦时代就开始制作使用腰带。腰带包括大带和革带两种形式”,大带一般用织物制成,不适于承重,因此玉佩等饰件都系在革带之上。春秋战国以后革带上逐渐开始使用带钩和带扣,比如河南安阳大司空村131号战国墓中人骨架腹部发现铜带钩和玉髓环套合在一起;河南汲县6号战国墓中铜带钩和玉环同出。东汉晚期以后,逐渐过渡到以装带扣和带錡的蹀躞带为主的阶段;如河北定县43号东汉墓,出土银质长方形小牌,悬马蹄形环,两侧各有两弧相连,有四个对称的镂孔,应属早期的装环之錡;北周若干云墓”出土了包括一带扣,一錠尾,九玉銙在内的成套玉带饰。

唐代以后,革带由鞋、錡、带扣、銘尾等四个部分组成的模式已基本固定。鞋主要是由皮革和织物制成”,难以保存,出土时多已损毁。带扣,又称“块”,位于带头部分,主要起到固定作用。錡又称胯,位于革带中部,质地有玉、金、银、犀、铜、铁等,其中玉銙最为尊贵。銘尾位于革带尾端,一头平直一头弧,使用时一般垂于腰后,文献中还写作“獭尾”或“挞尾”。

上世纪70年代,在合肥市的省粮校工地发现一座宋墓,当时的文物处工作人员对其进行了抢救性发掘,可惜的是,无具体的出土记录留存至今。据曾参与发掘的程如峰先生回忆,墓主身体下面铺了一层玉质边角料。

该墓出土13件玉器,其中有6件玉带饰,包括5件玉錡、1件玉銘尾,一直收藏在合肥市文物管理处的库房中。本文对这几件件玉带饰逐一进行介绍、分析,不妥之处,敬请方家指正。

1.胡人献宝玉垮(图1)

长3.7、宽3.9、厚0.5厘米。近方形,和田白玉质,局部有褐色沁斑,减地浅浮雕一胡人席地盘坐在圆形地毯上,胡人高鼻深目、卷发短须、身着窄衣紧袖的胡服、肩披绸带、脚着长靴、左手按于膝上、右手托一钵,五官、头发、衣饰等细部以较粗的阴线雕刻,胡服上有螺旋状纹饰。銙背面内凹、未抛光,四角各钻一牛鼻穿,其中一侧的两个牛鼻穿由于已磨损、无法使用,又在边缘处重新各补打了一个孔。

雕刻胡人形象的玉錡,在西安何家村唐代窖藏西安市未央区关庙小学、赤峰市敖汉旗萨力巴乡水泉村的一座辽代早期墓等均有成套出土。有多位学者就胡人形象玉带銙做了专门研究,一般认为胡人玉带錡分为胡人乐舞、胡人献宝、胡人饮酒等三类纹饰,胡人均肩披绸带、脚下为方形或圆形地毯,从总体来看,均是属于胡人乐舞这一大的题材,对此,包燕丽的《胡人玉带图考》文中做了详细分析,本文不再赘述。

省粮校工地出土的这件胡人献宝玉錡,虽出自宋墓,但不论是雕琢技法还是纹饰风格,均与唐代出土的胡人玉銙相似,应是唐代遗物。

2.双鹿纹玉銙(图2)

长4.8、宽4.1、厚0.6厘米。青玉质,整体近方形,正面浅浮雕一棵大树立于三角形的山石之上,树下左右对称,各跪卧一只鹿。鹿四肢收于腹下,抬首前视,角作灵芝状,双耳贴于角下。錡背面较平整,四角各钻有一牛鼻孔。

鹿纹一直备受古人青睞,商代就开始制作鹿纹玉器。《宋书·符瑞志》记载:“鹿为纯善禄兽,王者孝,则白鹿见,王者明,惠及下,亦见。”元马端临《文献迎考》卷113,《王礼考(八)》称:“宋腰带之制,恩赐有金球路、荔枝、师蛮、海捷、宝藏;金涂天王、八仙、犀牛、宝瓶、荔枝、师蛮、海捷、双鹿、行虎、洼面。束带之制有金荔枝、师蛮、戏童、海捷、犀牛、胡妥、凤子、宝花;金涂犀牛、双鹿、野马、胡妥。”

宋代鹿纹题材的鎔从目前的出土材料看可能仅此例,不过在同时期其他类型的玉饰件上也有鹿纹题材,比如松花江下游奥里米古城金代墓葬中出土了一件双鹿纹玉透雕牌饰,整个画面略呈三角形,两颗小树自然搭在一起,树下站着两只鹿,一只长角弓背,另一只回眸凝望,鹿头顶有只大雁。不过,这件三角形透雕牌饰应该属于杨伯达所提出的“秋山”玉题材,也就是与契丹、女真两族的秋捺钵有关的山林群鹿玉。

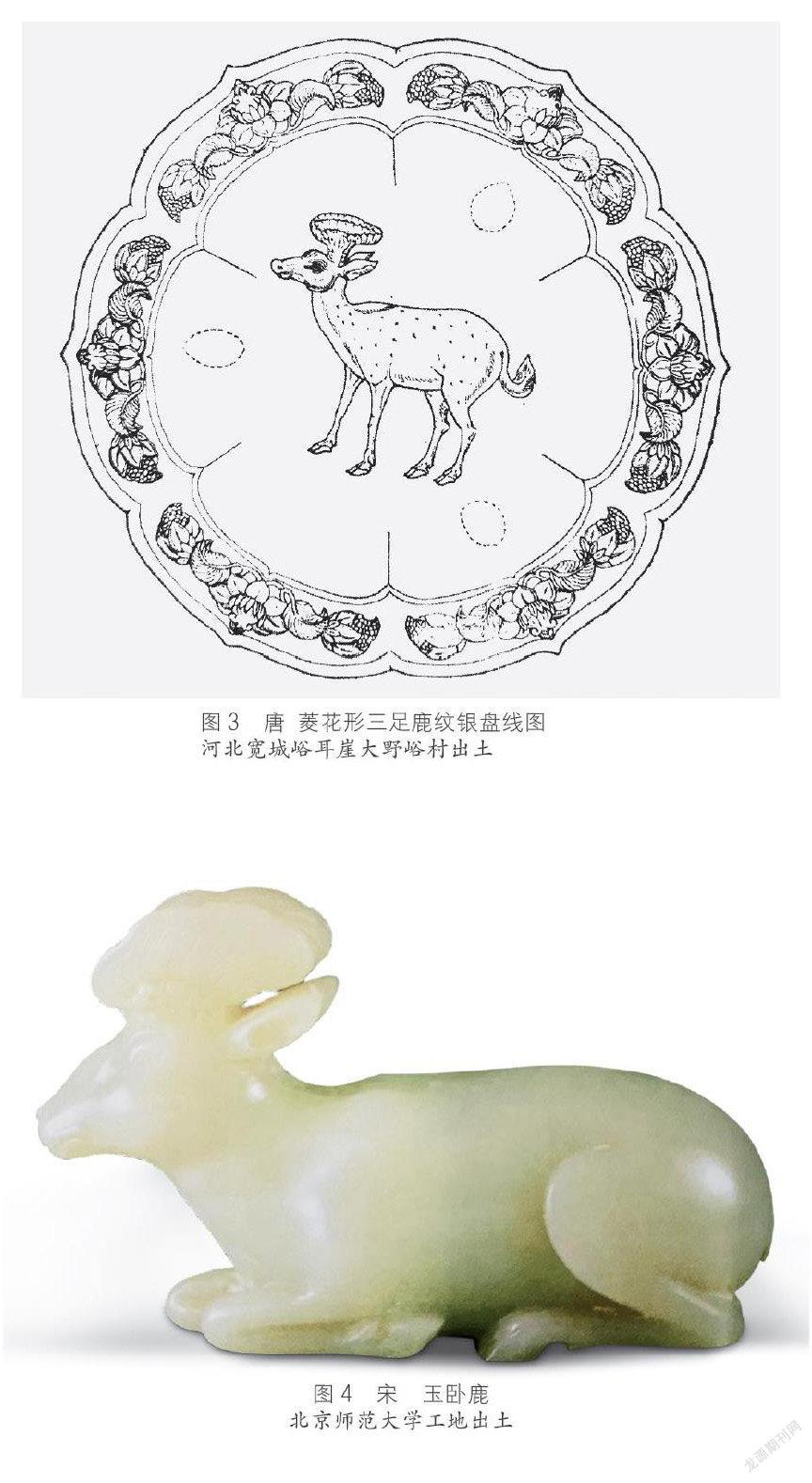

省粮校工地出土的双鹿纹玉錡与杨伯达提出的金代秋山玉题材在元素构成上虽然相似,但细节上还是有明显差异。秋山玉题材中的树基本都是柞树,而这件錡上的树并不是柞树;秋山玉题材中的鹿一般可见长角、有雌雄之分,这件錡上的鹿角为灵芝状,乃幼鹿的角形,中医界称之为“珍珠盘”。这种角形在1984年河北宽城峪耳崖大野峪村出土的唐代菱花形鹿纹三足银盘和北京师范大学工地墓葬的宋代玉卧鹿中可见(图3、4)。大概,这种灵芝形角的鹿纹流行于唐宋时期。

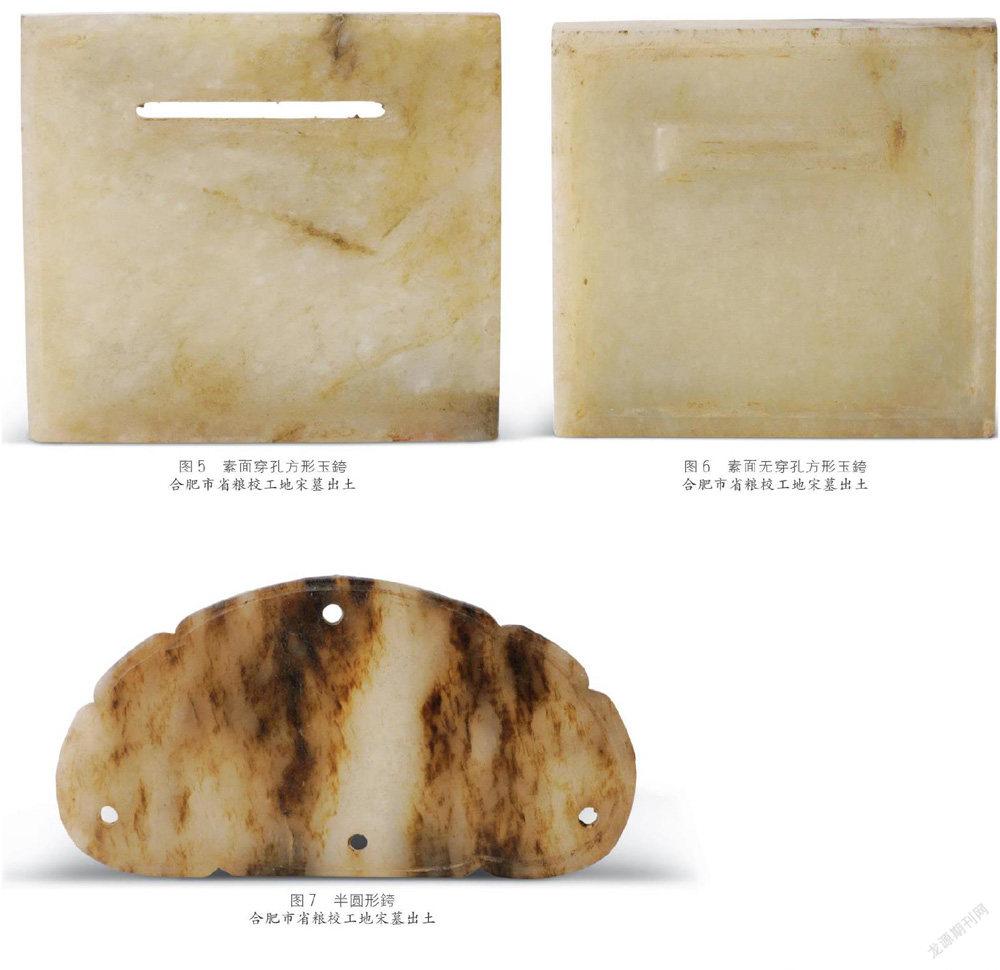

3.素面方形玉垮2件

其中一件有穿孔。穿孔玉錡(图5),长4、宽3.6、厚0.4厘米。近方形,青白玉,背面局部有褐色沁斑,正面减地、上半部有一长条形镂孔,銙四周边沿和孔边缘呈凸起状,背面较平整,四角各钻有一对牛鼻穿。无穿孔玉錡(图6),长5、宽4.5、厚0.5厘米,也是近方形,青白玉,背面有褐色沁斑,正面减地,四边沿凸起,上半部有一长方形凸起的装饰,似乎本也打算穿孔,却并未穿透,背面较平整,四角各钻有一对牛鼻穿。

早在唐代就很流行素面方形玉錡,西安何家村唐代窖藏和西安市未央区关庙小学均有出土,辽陈国公主驸马合葬墓和内蒙古解放营子辽墓也有成套的素面方形带孔的玉带銙出土。不同的是,唐时素面銙和辽的素面方形錡穿孔均较大,应主要是具有系掛物品的实用功能,而省粮校工地出土的这两件一个孔较小、一个并未穿透,实用的可能性不大.宋王得臣《尘史》卷上也说:“胯且留一眼,号曰古眼,古环象也。”到宋时,这种古眼可能就逐渐成为一种装饰风格,而不再具备实用的功能。

4.半圆形玉垮(图7)

长9、宽4.7、厚0.45厘米。青白玉、有黑褐色纹理,体扁平,整体呈半圆形,两面均阴线浅刻边框,上部钻一个圆孔,下部钻二个等距离小圆孔,周边还有六处装饰性小凹缺。这件器物在文物档案中一直被写成云形玉饰件,但笔者认为它应是一件玉銙。

首先,该物应是为了镶嵌或缝制在他物上才会上下左右打了4个穿孔,而且它的高度与同出的玉銙相近,笔者将它与同出的其他玉錡放在一起进行比较.发现它放置在

革带上使用也是合理的(图8).其次,唐宋以来,玉銙的形狀除方形外,

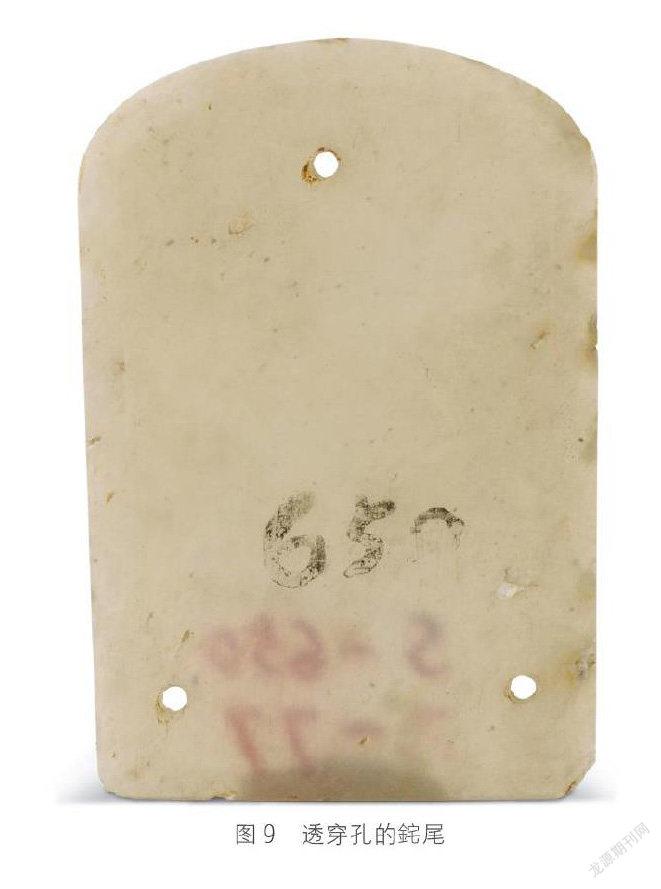

还有长方形、刓形、方团形、桃形等,桃形錡与本文的这件半圆形錡较为接近。比如江西上饶南宋建炎四年墓所出除人物纹方銙7枚、人物纹銘尾1枚外,还有素面桃形錡1枚。另辽陈国公主墓、吉林省扶余县的一座辽金墓”、内蒙古科左中旗小努曰木辽墓也均有桃形銙出土。在北宋仁宗皇后像边上的宫人革带上,也可见横装的桃形錡。尽管这些桃銙形与我处的这件半圆形銙并非完全一致,但也足以说明存在这种半圆形制也是有可能的。再次,这件半圆形錡的穿孔有别于同出的方形錡,为透穿孔而并非牛鼻穿,似乎不符合錡的使用模式,然而出土材料证明到了宋辽时期,透穿孔在带饰上的使用是稀松平常的。如辽陈国公主驸马合葬墓和内蒙古解放营子辽墓出土的玉带銙、玉銘尾的穿孔与这件鎔一样都是透穿的孔,而非牛鼻孔。

5.玉姹尾(图9)

长5.9、宽4、厚0.3厘米。青白玉,扁平薄片状,一端作弧形、有一穿孔,另一端平直、有左右两穿孔,边缘有刃。这种透穿孔的銘尾在辽陈国公主驸马合葬墓和内蒙古解放营子辽墓也有出土.

唐宋时,已形成一套关于使用革带的等级制度。《唐实录》记载:“……天子以玉,诸侯、王、公卿、将相之带,二品以上许用玉带,天子二十四銙,诸关王将相许用十三錡而加两尾焉。带有光素之分,龙文、万寿、洪福等碉文之带,唯天子方得使用,其诸侯王、公相、龙文诸带非敕赐不可使用也。”《宋史.车服志》里提到:“……奉诏详定车服制度,请从三品以上服玉带,四品以上服金带,以下升朝官、虽未升朝已赐紫绯、内职诸军将校,并服红程金涂银排方.虽升朝着绿者,公服上不得系银带,令官服黑银方团胯及犀角带。贡士及胥吏、工商、庶人服铁角带,恩赐者不用此制。”

从目前的出土资料看,宋墓出土的玉带饰较唐代为少。不过,出土时成套的玉带,在玉料、尺寸形制、纹饰风格等方面都是基本统一的。在这一点上,省粮校工地宋墓出土的玉带饰具有较强的特殊性,这5件玉錡和1件玉鉈尾虽出自同一墓,但玉料、风格、造型等完全不配套,并且该墓也未发现玉带扣.也许正如孙机所言:“封建时代中,若干物质文化现象常常并不像制度规定的那么整齐划一。”可能,该墓主是一位玉器收藏爱好者,这些玉带饰并非其生前的日常自用物,而是收集珍藏的心爱之物,死后便“携带”在侧。