区隔空间的生产与再生产

魏萍萍 郭浩

摘要:列斐伏尔认为空间存在的意义不仅是为了满足人们生活的需要,也可以反映出更深层的社会关系。溪村区隔空间的形成与其再生产的社会关系恰恰可以表明空间的能动性。村委会通过权力运作规划了代耕农的居住区域,生产出了本地村民与代耕农之间相互隔离的空间。随着经济与政策的推波助澜,两种空间的异质性被进一步增强,区隔空间中掩藏的社会关系也随之发生演变。因此,在未来的社会建设之中,需充分考虑到不同人群的工作与居住空间是如何为权力所安排、为社会关系所生产,而分异、区隔的空间又将如何再生产出新的权力与社会关系,从而有助于社会的共建、共治与共享。

关键词:区隔空间;权力;社会关系

自20世纪80年代始,珠三角地区成为改革开放的前沿所在,商业经济的发展繁荣吸引着当地村民的目光,中山、珠海、江门和惠州等地的村民纷纷弃农经商,导致大量土地被閑置。为了保证国家粮食统购任务的完成,当地村委会和村民决定向外省和粤西北地区招募人群代为耕种田地并缴纳规定数量的粮食,代耕农这一群体便应运而生。除了对代耕农的经济优惠,如,免除土地租金、低价购买幼苗外,生产大队还为初来乍到没有居所的代耕农安排住处,在村子里划出一片地方,允许代耕农在规定的区域内自行搭棚建房用于居住。在这片区域内,又经历世代的发展,越来越多代耕农的加入,最终形成代耕农集聚的现象。

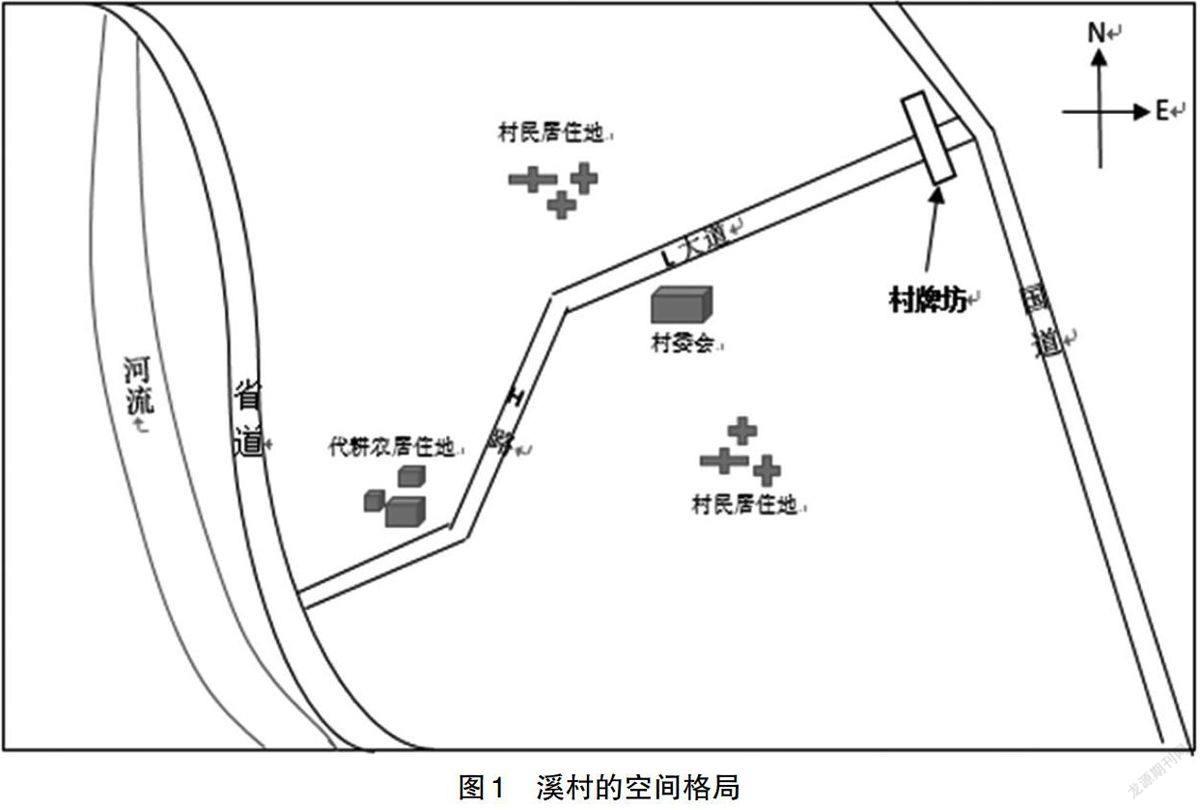

在对中山市溪村代耕农的调查中发现:溪村村民集聚住在村口牌坊或村委会办公场所附近,而代耕农则群居在村子腹地深处,从地理位置上来看,双方呈现出一种空间隔离的居住布局。列斐伏尔认为空间并非是中立性质的地理环境或者社会关系演变的平台,相反,空间不仅是社会关系的产物,来源于空间内人群的有目的实践,同时,空间也将反作用于社会关系。

一、文献回顾

(一)空间与社会关系

空间视角在20世纪70年代才开始有实质性发展,经典社会理论之中的空间论述是片段的、零散的,关于空间与社会之关系的表达或抽象或模糊,空间被视为无关紧要的、不引人注目的。在此背景之下,美国芝加哥学派重视空间在城市发展过程的作用,坚持城市研究的焦点在于空间这一理论基础,认为城市问题根源是空间的争夺和扩散以及空间对人的行为、心理的影响,这些观点都对研究空间理论的学者具有很大的启示意义。随后列斐伏尔打破困局,系统地阐述了空间的概念,认为空间弥漫着社会关系,生产出社会关系并被社会关系所生产,空间和空间政治组织表现了各种社会关系,但又反过来作用于这些关系,而这种反作用在于它能够通过实践再生产各种社会关系,这种生产普遍存在于日常空间。布迪厄解释空间建构时认为行动者被划分为不同地区取决于拥有的资本总量和资本结构的不同,越接近的人同质性越多,社会距离越小,空间距离也越小,不同质之间社会距离和空间距离都增大,区隔空间由此产生。

(二)权力与空间

西方空间转向理论中关于权力与空间的研究主要兴起于后现代时期,以哈维、福柯为代表。哈维提出“时空压缩”理论,认为空间与空间的生产是社会权力的来源。相较于哈维强调空间的能动作用,福柯致力于研究权力的空间化,企图挖掘空间概念背后的权力观。空间与权力具有紧密的联系,可以被看作为权力运作的场所和媒介。这里的场所不单指具体的办公场所,它可以是一个社区、一个村落,甚至是一间小学,只要存在层级结构,就有可能通过权力改变空间,如,意大利政权在中世纪晚期到文艺复兴这段时期几经更替,权力空间也随之变化,最初权力掌握在主教手中,主教宫象征着权力中心,至11世纪中期,城市统治权转向城市公社,出现公社宫。12世纪末,世俗精英的崛起使得市政厅成为权力运筹的场所。至13世纪晚期,世袭领主制兴起,权力空间转移到城堡。权力空间的转变是政府体制演变的镜子,政治权力与空间有着联动的关系。

马学广结合中国国情,分析改革开放前后我国城市空间资源配置中的权力组织架构发生的变化及其原因,他认为权力是一种支配力,权力主体和权力客体之间是不平等的,权力主体可以通过意识形态的强化或制度的建立使特定群体变成无权者,外来人口对于居住地的选择属于弱势一方,只能服从于权力主体,空间成为社会不同权力竞争博弈的场所,同时又是被争夺的资源。

二、村落一隅:区隔空间的诞生

(一)权力的运用与服从:生产队与代耕农

自20世纪90年代以来,越来越多外来人口来到溪村代耕,田间的棚屋越来越多,但这种不受管理的搭建很快被生产队制止,转而被要求集中居住,形成了代耕农的“九家村”(见图1)。

被安排集中居住的过程实质上是生产队权力运作的过程。从制度上,法律赋予了生产队安排村落空间的权力,在规划村落布局中,生产队管理者充分利用自身的权力,使代耕农服从安排。权力者还通过正式制度使这种排挤行为在村民间形成共识:生产队长订立契约,召开社员讨论会议,举办全体社员参与的契约签订仪式,愿意为该决定负责。而实际上,村民作为参与者在这个决策过程中发挥的作用远没有生产队长大,真正的掌权者发挥着领导作用,其他人只是附和。在行使权力安排空间的过程中,生产队的决定还具有明显的趋利性。90年代初,村里的L大道铺设完毕,使得村里的交通方便了很多,村委会和大部分村民住宅都靠近这条交通要道,如果将代耕农也安排在要道两边,代耕农就能也享受到这份便利,但生产队书记并没有这样做,而是将他们安排在村落偏僻的一片区域——海汰。生产队书记凭借自己的权力限定了他们的生活,以靠近“工作地点”为由划定了住宅的区域,将溪村优渥资源留给“自己人”,将困难留给“外人”。权力一方看似承担了空间构建的责任,实际上为自己所属的社区共同体谋求更大的利益,招收代耕农这一决定几乎没有损耗自身的利益,既为村里带来劳动力,又为村落资本积累带来可能。并且,代耕农居住的土地并非无偿,与代耕农的协议中,生产队允许代耕农暂住于此,如果长期居住则须交钱买地,交钱后才有房产证明(非房产证)。

代耕农居住区与村民居住区最终呈分区域状态还可以从另一角度分析——代耕农的顺从和配合。从血缘上,他们和当地人毫无关系,而且初来乍到,语言、穿着、行为和价值观都与本地人不同,这给他们造成了很大的心理压力,“穷人”“外地人”这些标签内化于他们的意识当中,他们按照“外地人”应有的态度、行为生活着,尽量屈就于生产队的安排。尽管他们勤劳地工作,一个人的工作量是本地人的几倍,也无法得到所有村民和自身的认可。

(二)群聚而居:村民与代耕农

在空间上,本地村民居住的是比较繁华的前村,代耕农则居住在偏僻的后村,两者不仅相隔一段距离,住所周围的环境也大相径庭。村民因为前期的资本积累,生活条件相对优越,建造的居所精致舒适,相互间的建造格局相差不大,普遍都是三层半带前院的小洋房,整齐划一。而在九家村,代耕农的住所大多也是三层半,但因为经济能力有限,很多都只是空有一个架构,建筑里外都没有任何装修,或者只是简简单单地刷了一层水泥、墙灰,很是简陋。

在生活上,代耕农与村民也几乎不接触。自从耕地收回之后,代耕农就丧失了与村民接触的主要场所,各自的生活圈子与共同话题变得不同。

空间隔离的产生不仅是生产队权力运作的结果,还需要村民的配合。村民们在身份认同上一直将代耕农视为外来者,将代耕农划分为另一群体,每当触及到他们的利益,总是做出利己薄彼的选择,令自身利益最大化,损失最小化。在村落空间分配中,村民群体与生产队达成共识,划分出海汰这一片地供代耕农建房。而海汰在村民心里是一个不吉祥的地方,村民明知如此,却依然把代耕农推向这个地方。正是因为权力、资源的不平等以及利己性本质,村民与代耕农群体间区隔而居,群体内聚集而住,形成显著的空间区隔。

三、社会区隔:村落空间的再生产

一旦区隔的空间产生,空间内部的社会关系也必然发生变化,其再生产的目的就是在于维持间隔、距离关系。

(一)偏安异客的心理

“独在异乡为异客”,在中国传统宗族思想和严格的户籍制度下,代耕农背井离乡的选择使得自身在削弱了族人身份认同的同时,也获得不了异乡的接纳,继而产生一种身份认同混乱的心理。

在代耕初期,代耕農与村民关系亲密和谐,村民的主动示好使得代耕农快速适应新居住地生活,同耕同作的背景下,两个群体相互间有了更多的联系,也有了更多交流的机会。村民常常赠送菜肉接济他们的生活,生产队积极帮忙建设供电设施,台风天来关心他们的状况等,种种行为使代耕农坚定了留下来的决心,期盼着融入溪村,成为村民的一份子。但是,收回耕地后,村民不再需要代耕农的帮助,对代耕农的态度也发生了变化,生产队长不再邀请他们参加讨论会议,村民与他们的交流越来越少。村民越来越富有,开始出现阶层的分化,九家村成为被边缘的区域,原本积压在心底的异客心理重新蔓延。

对于代耕农来说,他们的认同过程遇到的矛盾也有部分来自于自身。他们对迁入城市缺乏根基性认同的内在理由,却与家乡有割不断的宗族联系,这一点体现在清明回乡祭祖这一活动。清明祭祖作为一种仪式性活动,其性质超越一般活动,具有维系家族关系、表达个体情感的功能,是一种对祖先的崇拜与敬仰和对家族组织的认同。代耕农家庭大部分都没有私家车,每年清明都是乘坐好几个小时的长途汽车跨越几百公里,不辞劳苦地返回家乡,完成祭祖仪式,纪念先人或逝去的家人,这种行为不依靠制度的约束,而是依靠信念的维系,体现了代耕农对血缘身份的认同,或者说还未抛弃,每年清明必回乡的习惯正体现他们并没有完全改变自身的身份认同,在本地身份和家乡身份间徘徊,既想加入当地人的行列,正大光明地宣布自己对溪村的贡献,又放不下有血缘联系的家乡,他们一边寻求融入,一边不忘家族,这种矛盾心理使得他们异客心理长久维持。

(二)内亲外疏的圈子

社会交往体现互动双方的关系,交往频率越高,双方关系越紧密,反之则越疏远。当空间距离较小时,交往行为的频率和强度就会相对较高,社会融合程度也就越高。反之,当双方所处空间距离较远,交往的频率和强度会相对较低,社会融合的难度也大,从而产生社会区隔。社会交往是社会融合的重要构成之一,既是对融合过程的反映,也是形塑融合结果的力量。串门和拉家常是农村最常见的交往方式,根据调查,无论是代耕农还是村民都倾向于与家周围的人拉家常或串门,因此,由于位置的区隔,双方关系自然而然的疏远。

代耕农群体成员内部的相处亲密无间,相互帮忙,如,修建房屋时免费出力,帮忙倒水泥、推墙。村民内部则经常由村委牵头举办一些群体性活动,如,端午节包粽子、联欢会等。两个群体内部同质性强,日常交往多,不同群体之间差异大,不愿意主动产生联系,双方在村中形成两股力量,而区隔的空间则为这两个分异群体的维持提供可能,这两个群体内亲外疏的关系也是在历史的发展和区隔空间的再生产力推动下在村落空间中形成的。

四、结论

从溪村事例中可以看出代耕农群体的出现迎合了时代的发展,但溪村招收代耕农的行为却是仓促的、自利的、不规范的,存在很大漏洞与问题,这为后来空间的再生产种下病因。村民群体将代耕农视为异客,村中掌握权力的生产队将代耕农安排到与本地村民区隔的空间,最终演变为九家村。村中空间格局建立后,在代耕时期村民群体与代耕农群体并没有产生明显的分异,双方有共同的工作场合,有共同的工作目标——完成公粮任务,村民对代耕农也持比较接纳的态度,代耕农也在温饱满足的情况下努力适应,在村中找到立足之地。在这个过程,代耕农与村民是趋于融合的。但是,随着土地收回,代耕机会的丢失,分异的空间成为区隔关系培育的温床。区隔关系的深化分为两部分:对外划界与对内聚合。代耕农和村民各自建立社区,形成不同的社区共同体。一方面,代耕农安居在九家村内,认同村中村的概念,群体内部互相帮助,联系紧密,而对村委收回土地一刀切行为却有所积怨,认为曾经的付出没有得到回报,并且对村民态度转变十分失望,导致代耕农不愿意与村民产生太多的交集。另一方面,村民一直将代耕农视为异客,不公平对待,如,在村落全面基建时,没有将九家村纳入整治范围,导致代耕农居住的区域连路灯、自来水等基本设施都没有,生活十分不便。而在村民群体内部,村民一起分享土地出租带来的收益,日常联系的对象也限定在邻居或亲戚,几乎与代耕农不再有联系。如果说一个村落就是一个社区,那么在溪村中则存在了两个社区,代耕农与村民各成一个共同体,虽然群体成员不一样,但其实两者划分都是以地缘、血缘、利益等为标准。溪村事例中空间的再生产正指向村落中社会关系的变化,这种变化是有层次的、渐进的,空间在其中发挥着不可忽视的作用。

社区和社区共同体是社区研究的根本问题,也是社会学的核心问题。通常社区共同体被理解为居住在同一社区的共同体,一个村落属于一个共同体,但在溪村因为空间区隔产生了两个社区共同体。社会区隔的深化也是在社区共同体的基础上发生的,在未来的社会建设之中,需充分考虑到不同人群的工作与居住空间是如何为权力所安排、为社会关系所生产的,而分异、区隔的空间又将如何再生产出新的权力与社会关系,从而有助于社会的共建、共治与共享。

(责任编辑 李赫蛮)