利用脑电图功率谱密度研究电针的镇静作用

高燕凤,宋大为,王 强,颜 飞

(西安交通大学第一附属医院麻醉科,陕西西安 710061)

电针是中国传统针灸的现代变形。研究表明,电针对癌症疼痛管理、抗术后恶心、抗炎和减少术后并发症有良好的作用[1]。电针可以作为围术期护理以及其他临床应用中的重要辅助手段[2]。近年来,已有多项研究发现电针可诱导镇静作用。然而,这些研究主要是针对电针与麻醉药或镇静药联合产生的镇静作用。既往研究表明,电针能显著增加丙泊酚诱导下的全麻患者的镇静深度[3]。电针能显著降低咪达唑仑的剂量[4]。电针单独应用是否足以产生可观察的镇静作用目前还不明确。电针诱导镇静的生理机制的研究相对不足。

近年来,神经科学借助于包括脑电图(electroencephalogram, EEG)、脑磁图以及核磁共振技术,获取各个脑区的活动信息,通过现代信号处理和统计分析,测量各个脑区之间信息交互强度,将各独立的测量信号整合,实现对全脑信息传递的整体分析。而目前认为意识层次改变与大脑的这种信息整合功能改变相关[5]。本研究拟观察电针单独作用下能否产生镇静作用,并采用功率谱密度(power spectral density, PSD)的方法,分析电针过程中脑电图的功率变化,探究电针镇静作用可能的生理机制。

1 对象与方法

1.1 研究对象经西安交通大学第一附属医院伦理审查委员会批准,本试验符合《赫尔辛基宣言》的规定。30名男性健康被试者纳入该项研究。在试验开始之前,所有被试者都被充分告知并且签署书面的知情同意书。所有被试者均无针刺治疗经历,无神经或精神病史。每名被试者在试验前保证8 h充足睡眠且未服用任何药物。

1.2 静息态和电针态的试验流程符合纳入和排除标准的健康者参与了试验,包括静息态和电针态。这两种状态的序列由计算机生成的30组随机数决定。随机数范围从1到2,其中1表示电针态,2表示静息态。标记有试验状态顺序安排(1,2)的纸被放置在30个编号密封、不透明的信封中。在完成报名后,由1名研究助理打开信封,将试验状态分配给被试者。

在电针态,将电极贴片贴于双侧足三里(ST36)、神门(HT7)和三阴交(SP6)的穴位。电极贴片与电针仪(华佗牌,SDZ-Ⅱ)相连接提供电刺激(2 Hz疏密波)持续30 min。刺激的幅度由专业从业者调整,要求刺激不会引起任何不适且没有肌肉收缩。在静息态,电极贴片贴在与电针态相同的穴位处,但没有电刺激。整个试验过程包括两个试验状态,被试者需要闭上眼睛,双频谱指数监测仪(bispectral index monitor, BIS)实时监测被试者的镇静深度。BIS值在60~80之间表示镇静,超过80的BIS值表示清醒。因此,要求被试者在静息态下保持清醒,使得BIS值符合清醒标准。根据数据选择标准,在静息状态下至少10 min BIS大于80,在电针状态下至少10 min BIS小于80。标记在两个状态时间BIS符合上述标准的10 min间隔时间。最后,有18名被试者被排除(因为BIS数据不符合要求),12名被试者的数据可用。

1.3 EEG采集及分析

1.3.1预处理 使用Synamps 2/RT系统(NeuroScan,Singen, 德国)记录30个通道的脑电图数据。脑电图数据采样率为1 kHz。所有的通道都以左右乳突为参考电极,要求电阻的阻抗低于5 kΩ。在MATLAB R2017a中使用eeglab 13.5.4b工具箱对脑电图信号进行分析。我们选择与所选BIS数据进行时间对齐的10 min脑电图数据。利用带通滤波将EEG数据滤波到0.5~40 Hz频带内。通过目视检查去除头部运动产生的伪影和噪声。将无伪迹的EEG信号重参考到共同平均参考(CAR)。

1.3.2PSD法 PSD也称为功率谱或频谱,量化了信号中能量或功率的频率分布。用功率谱方法计算脑电数据的功率谱密度。本方法利用信号重叠分割窗口函数和FFT算法计算信号序列的自功率谱估计。MATLAB信号处理工具箱提供了专用函数(P-welch)来自动实现Welch方法估计。频谱分析参数:fs=250 Hz,FFT点个数nfft=512,窗口=hanning(nfft),noverlap=50%。计算每名被试者在时间窗和通道上的平均值的组级PSD。计算的频率范围为0.5~30 Hz,分为4个频段(δ:1~4 Hz,θ:5~8 Hz,α:9~12 Hz,β:13~25 Hz)。计算每个波段的功率百分比。

1.4 统计学分析实验数据采用SPSS 19.0软件进行统计学分析。计量数据以均数±标准差表示,采用Wilcoxon秩和检验比较静息态状态与电针状态之间的BIS值和功率谱密度变化,对于差异明显的频段内的功率谱密度,分别对各频段进行两因素重复测量的方差分析。P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结 果

根据排除标准,有18名被试者被排除,本研究共纳入12名健康被试者。纳入被试者的人口统计学信息:平均年龄(23.6±2.0)岁、平均身高(175.6±4.2)cm,平均体质量(71.8±8.0)kg。

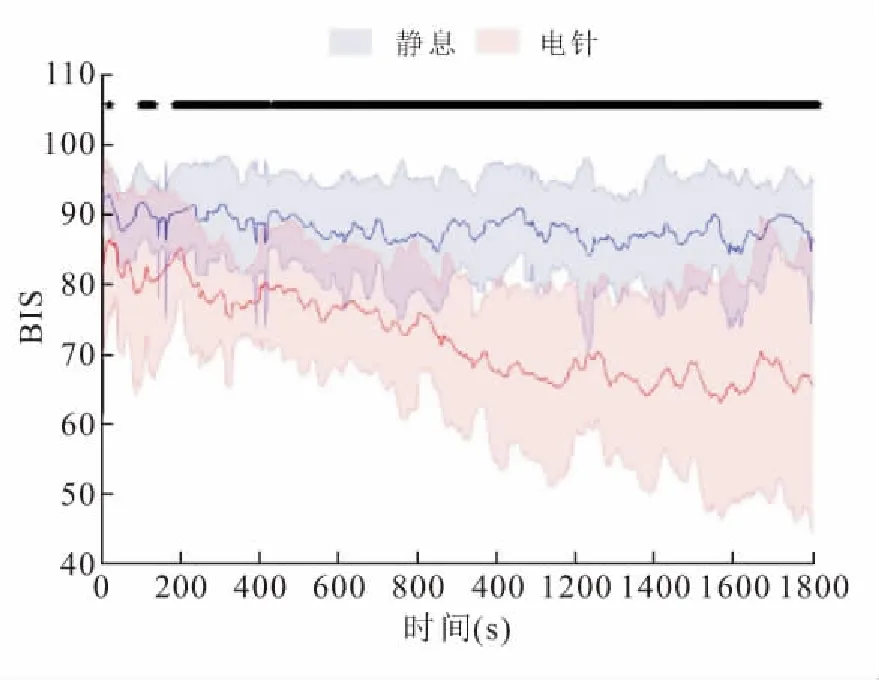

2.1 电针引起的镇静作用由BIS量化静息态和电针状态的BIS平均值分别为87.4±9.8和72.3±13.0(图1),电针状态的BIS呈下降趋势,而静息态的BIS则相对稳定。组间比较显示,经过约200 s的电针刺激后,随着刺激时间的增加,电针组的BIS值呈现明显下降趋势(表1)。整体分析显示,电针态的BIS低于静息状态(P<0.05)。

2.2 电针诱导的镇静作用调控PSD的动态变化4个频段的功率点比如图2所示。在静息状态下,PSD显示两个峰值分别在0.5 Hz(δ波段)和10 Hz(α波段)并且第1个峰值大于第2个。在电针状态下,功率主要分布在低频范围(δ波段)。与静息状态相比,电针态下δ的功率增加(P<0.05),α的功率减少(P<0.05)。电针态在θ波段的功率占比略低于静息状态,但差异无统计学意义。在β波段,电针的功率占比略高于静息状态,但差异无统计学意义。

图1 静息态和电针态的BIS值的变化趋势

Fig.1 Trend of BIS between resting state and electro-acupuncture state (n=12)

图2 静息态和电针态下4个波段的功率占比比较

Fig.2 Comparison of power ratios in the four bands between the two states

与静息状态比较,*P<0.05。

3 讨 论

本研究第1次证实电针单独作用能够产生镇静作用。本项研究中,在健康人的双侧足三里、神门、三阴交穴位给予电针刺激,采用BIS监测被试者的镇静程度。比较两种状态下BIS指标的变化,发现电针状态下的被试者的BIS值明显低于静息状态的BIS值,且BIS曲线随着电针刺激时间的增加呈现明显的下降趋势。这表明在电针的刺激下,被试者的大脑活动和意识水平降低,并且刺激时间越长,观察到的电针所引起的镇静作用越明显。结果表明,在双侧足三里、神门和三阴交处单独使用电针可以产生镇静作用。

表1 不同时间两种状态下BIS指数的比较

状态开始试验前试验100s试验200s试验400s试验800s试验1000s试验1800s静息态94.2±5.190.8±8.191.3±6.490.3±5.386.3±4.486.3±4.987.1±6.0电针态88.0±3.187.0±5.380.0±7.7∗78.0±6.7∗73.0±5.6∗70.0±8.7∗68.0±3.3∗统计值3.263.0527.0133.5533.9832.5635.45P0.0790.0730.0080.0050.0050.0060.000

与静息态比较,*P<0.05。

BIS是通过EEG的算法分析来量化和评估意识水平的一种新方法。BIS已常规用于麻醉过程密切监测和关注患者的镇静状况[6]。因此,我们以BIS作为客观标准来确定电针是否能单独诱导镇静。BIS检测仪给出了一个指标,说明该被试者的镇静程度,通过提供一个无量纲的数字,从0(等效于EEG等电位)到100(相当于完全清醒和警惕)。BIS值在85~100,表示清醒水平:BIS值在60~80,表示属于镇静范围[7]。因此,通过对BIS值的观察和分析,我们可以直观、清晰地看到单独使用电针是否能够真正诱导镇静。

EEG是大脑神经细胞群电生理活动总体反映,具有毫秒级的时间分辨率,用于记录大脑电活动的电生理监测方法。头皮脑电图显示各种频率的波动,这些频率具有特定的频率范围、空间分布和不同的脑功能状态[8]。脑电图的模式与正常或病理状态下的大脑皮层状态密切相关,EEG可准确识别意识、无意识、发作活动、睡眠阶段和昏迷状态。健康人除个体差异外,在一生的不同年龄阶段,脑电图都各有其特点,但就正常成人脑电图来讲,其波形、波幅、频率以及相位等都具有一定的特点。基于EEG的PSD分析发现,在睡眠和麻醉期间,脑电不同频段的变化。对于睡眠,非快速眼动睡眠的特点是大脑皮层中缓慢的波动(1~4 Hz)和纺锤波(12~16 Hz),快速眼动睡眠的EEG由混合频率组成[9]。在麻醉方面,当给予麻醉药物后,脑功能状态发生剧烈的改变,脑电图的变化很明显被记录。由于不同麻醉药物的分子机制及作用的神经环路不同,产生的脑电图特征亦不相同。但除外氯胺酮等特殊药理机制的麻醉药物,绝大多数麻醉药物都通过GABA受体产生镇静作用,因此,全身麻醉诱导镇静过程中所记录的脑电图模式与慢波睡眠时所观察到的脑电图模式非常相似,这两种模式都是由大振幅慢波控制[10]。各种麻醉剂(丙泊酚、地氟醚、异氟醚、七氟醚)通常用于产生全身麻醉或镇静状态。和睡眠一样,全身麻醉和镇静状态与觉醒水平的改变有关[11]。根据PSD分析,电针诱导镇静可能与麻醉诱导镇静和睡眠有相似的发现。

我们观察了4个不同的频率振荡,范围从δ到β波段的频谱。与静息状态相比,电针状态下的δ波段的功率增加,α波段功率降低。而θ波段与β波段的功率占比在两种状态之间无统计学差异。研究表明,由丙泊酚诱导的镇静过程中,脑电图α和β波段的功率增加。随着麻醉剂浓度的增加,在更深的水平(失去意识)δ波段增加成为主要频率成分。另一项研究发现,经过经皮穴位电刺激干预后,在轻度丙泊酚镇静时,α和β波段的功率增加,但在深度丙泊酚镇静时,δ和β波段的功率降低[12]。将电针诱导镇静与麻醉诱导镇静作比较,我们可以从功率变化的角度观察镇静过程中δ和α波段的变化。

关于针刺镇静的机制研究目前并不多见。传统医学认为,针刺通过经络的感传效应,调节患者的情志,起到镇静安神的作用。以往的研究表明,在麻醉开始前,针刺辅助术前准备可以使患者明显放松,并能够增强镇静效果,减少麻醉药物的使用剂量。但以上研究多是与药物联合应用,可以增加镇静效果,并且较少涉及机制方面的研究。有研究表明,针刺刺激足三里穴位后,δ和α波段的功率增加[13]。我们的研究结果与以往的研究不完全一致,其原因可能是电针会影响脑电图信号的功率分布,并且不同穴位的影响是不同的。从丘脑和脑干到皮质的兴奋性输入减少,增强了皮质锥体神经元的超极化,这种效应有利于出现慢波和δ波。δ震荡通常被认为与深度睡眠状态和神经功能损害有关。此外,α振荡主要是作为一种自上而下控制的脑电图抑制机制[14]。可见,由电针诱导的镇静产生的δ和α振荡的功率变化与大脑意识状态的变化密切相关[12]。

综上所述,单独使用电针就足以产生可观察的镇静效果。因此,电针可以作为临床镇静和麻醉的重要辅助手段。此外,电针引起的镇静作用伴随着脑电活动发生改变,慢波活动增加,这将有助于进一步研究电针引起的镇静机制。