论古今字、通假字、异体字的区别与联系

李星瑶

摘要:古书难读,很重要的原因是古书中的各种用字现象在演变过程中有着纷繁复杂的交错关系。在这里我们主要根据郭锡良、李玲璞主编的古代汉语教材中的文选为材料,分析古今字、通假字、异体字的区别,以便在今后的教学工作中提高学生辨识三者关系和阅读古文的能力。

关键词:古今字;通假字;异体字;区别;联系

汉语的发展和社会用字习惯的部分移易,总对汉字的符号体系、记词功能和书写形式等不断进行调整。调整的结果,既有代代因循、古今一致的一面(主导的一面),又有因时而异、前后相背的一面。这后者的历史积存,就形成了古书中的种种不同于今的用字现象。其中最常见的就是古今字、通假字、异体字这三种用字现象,它们之间复杂的关系往往给我们的阅读造成了极大的障碍,在阅读古书时要怎样区分三者呢?这就需要我们先搞清楚他们的关系。以下就是对三者做的一个简要分析和区分,希望能使我们对古书的阅读有所帮助。

一、古今字、通假字、异体字的概念

(一)古今字

所谓古今字,就是同一词在不同时代用不同的字来表示, 在前的叫“古字”,在后的叫“今字”。①如“悦"这个词的本来写做“说",《说文》: “说,释也”即用语言说解,在被引中为喜悦、高兴之义时,读, 后来写做“悦”。段玉裁注:“说释即悦怿,说悦、释怿皆古今字,许书无悦怿二字也。说释者,开解之意,故为喜悦。”②可见说、悦二字有意义上的联系。《子产说范宣子轻幣》:“宣子说,乃轻幣”。《九方皋方相马》:“穆公不说”。中的“说”都是引中为高兴之义。这里的“说”与“悦”是古今字。古今字大多在形体上有某种联系,在原字的形体基础上或增加偏旁或改变偏旁,另造新字。常见的如:反—返 (《九方皋方相马》)、责债(《黎丘丈人》)、羞—馐(《祭十二郎文》)等等。

古今字的形成原因主要有两点:

1、同音假借由“六书”中“本无其字,依声托事”的假借引起的。

A、为本来意义造字:

北一背 士无反北之心。(《齐策》)

“北”字的甲骨文像两个人背对背,本义是背离,常用义背弃、背叛。所以后来的“背”字是为本义造字。、

B、为假借义造字:

辟—避 姜氏欲之,焉辟害。(《郑伯克段于鄢》)

辟—闢 举公义,辟私怨。(《尚贤》)

“辟”字,甲骨文象一跪坐之人受刑具之形。《说文》:“辟,法也”。以上分别假借为了避免、排除的意思。

2、同源分化 词义引申过程中出現的新字。

A、为本义造字:

奉—捧 謹使臣良奉白璧一雙,再拜獻大王足下。(《項羽本紀》)

“奉”《说文》:“奉,承也。从手从艹,丰声。”即双手承托。“捧”《辞源》:“两手承物曰捧”,③所以后起字“捧”表示的是其本义。

B、为引中义造字:

說—悅 穆公不说(《九方皋相马》)

属—囑 使人属孟尝君,原寄食门下。(《冯谖客孟尝君》)

“说”《说文》:“说,释也”在引申为高兴、喜悦之义时写作“悦”。“属”《说文》:“属,连也。”在引申为“嘱托、叮嘱”之义时,写作“嘱”。

(二)通假字

通假字也叫通借、假借,同音借用。古书中以音同或音近的字代替本子的现象。通假字的产生是书写者只考虑语音因素而不考虑形体因素而造成的。凡文献中的用字,如果它所记录的词不是该字的本义或引中义,这个字就是通假字。例如“庄公寤生,惊姜氏”(《郑伯克段于鄢》)中的“寤"本应用牾,牾训逆,牾生即逆生。

通过众多文献的考证,通假字可分为两类:

1、本无其字的通假字,是说在文字发明以后,语言中已经产生了某个词语只不过还没有为该词造个字。于是,就借用另一个读音与该语词相同的字来书写。如:“直”,本义是指不弯曲。《送薛存义序》“今受其直息其事者,天下皆然。”中的“直”通“值“表示酬金、俸禄之义。而当时没为表示酬金的“值”造字,所以只好借用读音相同的“直”字来代替。

2、本有其字而不用的通假,就與上述情况有所不同。是古人用字写词时本有其字而不用,却用一个音同音近的字来代替的现象,也叫古音通假。如:“陽貨欲見孔子。孔子不見,歸孔子豚。孔子时其亡也,而往拜之。”(《阳货》)其中有两个通假字,一是“归”通馈赠的馈。二是“时“通窥伺的伺。

(三)异体字

异体字,是指在任何情况下都可以互相替换使用的一组字。这组字除字形不同以外,读音、意义完全相同。例如:《郑伯克段于鄢》“不义不暱,厚将崩”“这的“暱”可换为“呢”亲近的意思,“不义不暱“指多行不义,别人就不会亲近的。

造成异休字的原因大致有以下几种:

1、声符变换而产生的一组异休字:

桮—杯 沛公不胜桮杓(《项羽本纪》)

俛—俯 韩厥俛定其右(《鞌之战》)

蜯—蚌 民食果蓏蜯蛤(《五蠧》)

猨—猿 四曰猨,五日鸟(《华陀传》

2、变换形符或义符而产生的组异体字:

睹—覩 明者覩未萌(《班超传》)

徧—遍 券徧合,起(《冯谖客孟尝君》

谿—溪 入深林,窮迥谿(《始得西山宴游记》)

3、形符和声符都不同的一组异体字:

迹—蹟兽蹄鸟蹟之道交于中国(《孟了·滕文公上》)④

4、形旁、聲旁相同,而偏旁位置不同:鞌—鞍 师陈于鞌(《鞌之战》

5、隶变产生的异体字:竝一並 兄弟竝为郎(《苏武传》)

二、古今字和通假字的辨析

(一)古今字和通假字的本质区别

从理论上说,古今字和通假字两者的性质有明显的区别:一是古今字在意义上有联系,今字一般只承担古字的一个义项。

有的今字只是表示古字的本义。例如:

然—燃,“见火然,皆当鸣鼓大呼”(《班超传》)。“然”《说文》:“然,烧也”。“然”被假借作“这样”和“然而”,而后起字“燃”表示了“然”的本義。

文—纹,“画以五彩龙文”(《田单列传》)。“文”甲骨文象人正面而立,而胸腹刺有花纹,乃华夏先民纹身习俗的反映。⑤《说文》:“文,错画也。”用为文采等为引申义,纹身之纹为其本义。

有的今字只是表示古字的引申义,如:

道—導,(《鞌之战》)。《说文》:“道,所行道也,从辵从首。一达谓之道。”在本文"臧宣叔逆晋师,且道之”中的“道”引申为引导,带路,后写做“導”。《说文》:“導,导引也,从寸道声。”“導”表示“道”的引申义。

陈—阵,(《鞌之战》。《说文》:“陳文,列也。”在《季氏将伐颛臾》中:“陈力就列,不能者止。”引申为排列战阵,摆开阵势。本文“师陈于鞌。”又为名词,战阵。这个意义后来写作阵”。

有的今字还表示古字的假借义,如:

塗—途,(《田单列传》)。《说文》:“塗,泥也。”即本义指泥土。假借为道路,本文“齐人走,争塗”中的“塗”就是指道路的意思,后这一意 义写作“途”,表示其假借义。

而通假字和本字在意义上无必然联系,各表—词之义。如:

蚤一早,“蚤作夜思”《送薛存义序》)。“蚤”,《说文》:“蚤,啮人跳蚤。”;“早”,

《说文》:“早,晨也。”二者只是读音相同,意义完全不同。

萌—氓,“四鄙之萌人闸之”(《尚贤》)。“萌”《说文》:“萌,草芽”:“氓”《说文》 :“氓,民也。”意义上完全没有联系。

二是分类标准不同,古今字是从历时角度即产生时代的先后来划分的,古字和今字并不同时存在,因此今字的产生标志着汉字的发展和汉字数量的增加。而通假字和本字是从共时角度即不管产生时代的先后,只就同时存在的两字替换使用而言的,因为通假字中的本字和借字是一对相对的概念,失去任何方,也就不存在通假的问题。

(二)古今字和通假字的交叉现象

正如上文所说,古今字在演变过程中,一些今字 是取代了古字的假借义,所以古今字与通假字自然有交叉的一点。最为典型的就如:“辟”字,《说文》:“辟,法也”。即刑、刑法。“姜氏欲之,焉辟害”(《郑伯克段于鄢》)中的“辟”是避开的意思,后来写作“避”,可称为古今字。在先秦古书中用“辟”表示避开的意义,这个意义不是“辟”字的本义或引中义,所以“辟”又是本无其字的假借字。又如:何—荷,在负荷的意义上古用“何”,今用“荷”,可以称为古今字。但荷字的负荷意义不是他的本义或引申义,所以又是本有其字的通假字。⑥

三、异体字和通假字的区别

异休字是指读音、意义完全相同而形体不同的字,即一字多形。在古代,不同地域不同的人都可以造字,一个字造出两个或更多的字来表达是难免的,它和通假字有时可以互相通用,但二者有本质区别: (1) 通假字实际上是古人在写作中出现的别字;异体字则是一个字的多种书写形式。 (2) 通假字的本字和借字间无任何意义联系,在一定情况下才可通用:异体字之间意义完全相同,可任意通用。

我们需要注意的是,1、有些字表示的是不同的词,虽然文献中常混用,但不是异体字。如:修—脩“讲信脩睦”(《大同》)音同,在修长、修饰、修行、修业、修理等意义上可以通用,似乎是异体字。但两者的本义不同,“修”从彡,本义为修饰,“脩”从肉,本义为乾肉。在表示乾肉的意义时只能写做“脩”。可见“修脩”是通假关系,不是异体关系。2、有些字表示的词有同源关系,使用上也有交叉,但不是异体字。如:“游”和“遊”《始得西山宴游》),两字也是音同,在有关陆地上活动的,两字可通用,似乎是异休字,但在有关水中的活动上,只能用"游”。 因为“游”的本义是在水上漂浮,“遊”的本义是行走。所以他们也不是异体字,而是通假字。

四、古今字和异体字的辨析

(一)古今字和异体字的本质区别

1、两者的性质不同,古今字是文字在发展过程中所产生的古今异字现象,今字的产生一是在意义上分担古字中的一个意义,二是在形体上区别与古字。而异体字则主要是在书写过程中产生的混乱现象。⑦

2、意义上的差别,在意义上,古今字只有部分的不同,而不是完全相同。在多数情况下古字可以替换今字,而今字不能替换古字。今字只能替换所分担意义的古字。如:知—智,在表示知识、智慧的意义上是古近字,古书多以知为智,又或以智为知。如:“以贤勇知”(《大同》),“智”字做“知”。又如“且天之亡秦,天愚智皆知之”《项羽本纪》中的“智"可以用“知"替换,但“知"字绝不能全用“智”字替换。而异体字则可以在任何语言环境中替换,不受任何限制。

3、在形体上的差别,可以从前文两者的概念中得知,绝大多数古今字,今字是利用古字为基础,增加或改变偏旁而成。在继承古字形体的同时,和古字有所区别。而异体字是随意改变形符、声符、偏旁位置或隶变造成的,根本不考虑有所继承。

(二)古今对异体字的不同应用构成古今字

古今对异休字的不同应用构成古今字。异体字本是音义全同、记词功能也一样,只是构形有异的字,但是随着汉语和社会用字的发展变化,一部分 异体字也会发生变化。不同时代对异体字的不同应用也往往会构成古今字。一般情况是由于词义的分化而导致两个异体的记词职务有了分工,由某一休专门承担记录发化出来的某一义项,而另一体则承担记录其余义项。于是这两个异体便在不同时代的某一义项上构成了古今字。例如“常—裳”本是一对异体字,本义是“下帬”,即今所谓衣裳的裳。“常”除表本义外,还被借用为表示经常、曾经等。于是在词义分化的前后不同的时代,在衣裳这个义项上常与裳便成了古今字。⑧

五、总结

通过上文对三者具体的分析,我们可以对三者的关系简单总结为三点:

1、古今字与通假字:两者有交叉现象,但看问题的角度不同。古今字立足于時代的不同和用法的分工;通假字则立足于文献中文字所表示的意义跟本义是否有关。

2、异体字与通假字:异体字与通假字都具有通用功能,两者最根本的区别在于本义是否相同。本义相同的是异体字,本义不同的则是通假字。并且,一般而言, 异体字的通用是无条件的,通假字的通用是有条件的。

3、异体字与古今字:异体字与古今字中的一部分都具有 本义相同的现象。两者的根本区别在于用法是否有分工,用法没有分工的是异休字,用法有分工的是古今字。

一般文中术语:

通假字:通某。

古今字:后来写作某,某的古体。

异体字:同某,亦作某。

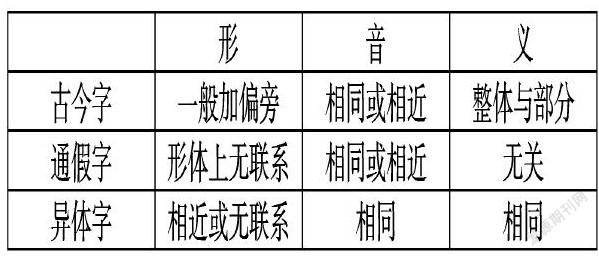

作表格加以比较:

注释:

①见《古代汉语》第164页 郭锡良、李玲璞 语文出版社1999年12月

②转引自《汉字学》第213页 刘志成 天地出版社2001年7月

③“捧”〈辞源>二册第1075页 商务印书馆 1915年9月

④《孟了?译注》第124页 杨伯峻 中华书局出版 1960年1月

⑤转引自《文字学》第198页 刘志成 天地出版社2001年7月

⑥《古代汉语》第165页 引用第二章第三节古今字”中的例了 郭锡良、 李玲璞语文出版社1999年12月

⑦转引自《古今字》第150页 洪成玉 语文出版社1995年出版

⑧“常一裳”例是引用于网络文章“论通假字、古今字、异休字”语文论坛

参考文献:

[1]王力、岑麒祥《古代汉语常用字典》商务印书馆 2005年7月4日

[2]郭锡良、李玲璞《古代汉语》 语文出版社1999年12月

[3]许慎《说 文解字》中华 书局出版1963年12月

[4]《现代汉语词典》中国社 会科学院语言研究所1980年出版

[5]洪成玉《古今字》语文出版社1995年出版

(四川省水利干部学校 四川省成都市 610072)