问题少女的丹麦奇遇记

在见到董怡旻(乐乐)之前,我们已经听说了许多关于她的故事。

两年前,她以优异的成绩考入一所省重点高中,并免试进入重点班。老师给她定的目标是考北大,她却不愿做只会疯狂刷题的“学霸”,主动退出。经学校同意,董怡旻选择在家自学,同时大量参加社会实践。

2019年年初,16岁的董怡旻独自登上飞往丹麦的飞机,开始了为期3个月的游学之旅。

5月,我们第一次见面。聊到游学中让自己印象深刻的故事,小姑娘几次泪湿眼眶,而我们也真切地感受到了这段游学经历带给董怡旻的成长和触动。

相比同龄人,董怡旻要成熟许多,她的经历也只是个例,难以复制。但我们希望和你分享她的故事,因为我们在聆听这些故事的时候,和她一样感受到了“心灵的震颤”。

前往丹麦游学之前,董怡旻的家人曾这样鼓励她:“你在异国他乡难免会遭遇一些困难.但这些困难正是提升生存能力的磨刀石.也是你和世上许多好人进行交往的绝佳机遇。”

只要相信美好.就能克服困难.创造童话。

在去丹麦之前,董怡旻不会想到自己会被奥尔堡的一所国际高中录取。

2019年8月,董怡旻将前往丹麦求学。

一个新的童话故事,即将开始。

重点班里的“问题少女”

2017年,我以超过录取分数线25分的成绩,考入一所省重点高中,并破格免试进入重点班。当时,老师们对我寄予的期望是考高分、上北大,而我却用实际行动一次次向着相反的方向奔逃而去。

其实,进入重点班前我并没有了解清楚,只是凭着在初中重点班的经验和对未来美好的想象,便大摇大摆踏了进去。

进了门才明白,在这里,“能力越大,责任越大”,“资优生”们的每个假期都会因为补课被浓缩成精华中的精华。我—下子感觉眼前一片灰暗。

盛夏,“资优生”们挤在教室里,老师试图滋养我们,蚊子试图让我们滋养,结局是蚊子赢了。我咬着牙听了半天,没坚持到放学,就写起了请假条。半节课洋洋洒洒写了三大页,拿给老师请求批准,没想到假条没被批,我被批了。

老师怒道:“我在一中教书这么多年了,还没听过补课不来的。我们教的这些都是必学内容,你要么回座位老老实实学,要么就别来重点班了。”

听到可以“退班”,我倒没慌,当时心里就乐了,赶紧问:“如果退班,需要办什么手续吗?”

老师脸色一沉,不说话了。半响,我再问,老师吼出一句:“我没有这个权力,你要办就自己去找校长!”

我鞠了一躬,说了声“谢谢老师”,就去校长室门口蹲守。第一天,我等到了校长,被劝了回去;第二天,我继续去劝校长放我走;一直到第三天,我把家长都叫来了,校长才停止了无用功。

最后一次谈话时,校长对我说:“怡昱啊,你好好努力,将来能上北大。”

我嬉皮笑脸地说:“其实我觉得咱们兰州大学也挺好的。”

就这样,我说服了校长,办好手续,退出了重点班,在普通班度过了快乐而充实的高一学年。

好景不长,悲剧在高二重演了。文理科分班后,文科生要重新组建一个重点班。这一次,我又被分到重点班,想再逃去普通班,却被教导主任提溜了回去。那段时间里,我不想补课,也不想去上晚课,俨然成了重点班里的“问题少女”,常常被班主任叫去谈话,日子变得灰暗了许多。

这样下去不是办法,总得让时间变得更有意义一点儿。因为对应试能力还算自信,所以,2019年年初,我和家人一起策划了一场更大的、为期3个月的“奔逃”,向学校请假,独自前往丹麦游学。

在这段旅程中,我并没有刻意寻找什么,甚至在出发前,这次旅行对我而言只是一场意气用事的出走,或是一堂英语的实战课程。但是当返航的飞机落地,过往被记录在笔端,我才发现自己已经对许多问题都给出了新的答案,对许多人事都有了新的认知。

而那些新鲜,就藏在每一段过往的经历中。

初到丹麦,我住在伯伯的好友韩群阿姨家里。

韩阿姨来丹麦很多年了,和家人在小城霍尔拜克经营一家餐馆,生意十分红火。

时差很快倒了过来,我精神振奋,向韩阿姨提出在餐馆里做一些零活儿,帮阿姨分担工作的同时还可以抵我的房钱,让我住得更心安理得。但因为种种原因,这个提案最终没有通过,替代方案是经阿姨同意,我系上围裙,开始在后厨学做寿司。

我一共被阿姨叫去过洗漱间三次,第一次是我刚到时,阿姨向我介绍家里房间与设施的分布,第二次则是在我进厨房前的那天早上。

那天韩阿姨化了淡妆,盘起头发,穿了一件黑色的连衣裙,裙下是一条薄薄的黑丝袜。当时她在卧室选搭配衣服的鞋子,我在家里和小朋友们玩闹,跑过卧室门口时看到阿姨的妆饰,忍不住赞美了一句,阿姨很认真地说:“做服务业的人,就是要把自己收拾得让别人看起来舒服一点儿嘛。”

挑选好当天穿的鞋子,阿姨第二次把我叫到洗漱间。刚开始我很紧张,以为自己犯了什么错,战战兢兢杵在洗手台前。

我还没吱声,阿姨先开口了:“我教你编—下头发吧。”我愣了,一时间不知道该说什么。我跟着阿姨学了一个早上,老实讲,后来反应过来时,心里还是很快乐的。

随着时间不断累积,我和阿姨一家的感情也愈渐深厚。

我临走前的一天,阿姨笑意盈盈,又把我叫进了洗漱间。阿姨说:“今天,我想认真教你—下怎么臭美,你已经到了应该学习这些的年龄了。”我激动地点点头,却还是有些羞涩。阿姨从护肤开始,然后到修眉毛、画眼影,最后到定妆,一步步细心演示、耐心讲解,时不时停下来解答我的问题。

走出洗漱间前,她塞给我一个粉红色的小化妆包,里面放着修眉刀、护肤品,以及一支可爱的口红。

我觉得很感动,常常和别人提起这件事。

美的教育

离开韓阿姨家后,我第一次自己去化妆品专柜,试着买了一支酒红色的口红。有一天,我在QQ空间里发了一张涂着口红的自拍照。

回国后,有一天偶尔和妈妈聊起那张照片。“那支口红的色号挺适合我的,虽然有点儿干,但是涂上以后牙齿看起来白了好多!”我随口说。

妈妈“嗯”了一声,突然想起什么,把嘴捂住一半,露出她谈到难以启齿的问题时的经典笑容:“我想起一件事,不知道该不该告诉你。”

“啥事啊?”我问她。

“当时你发了这张照片以后,你大姑看到了,觉得有点儿奇怪,就给你伯伯看了,结果你伯伯赶紧问我:‘乐乐是不是在国外生活紧张,和朋友一起去酒吧给别人陪酒了?’”我顿时无语,好在妈妈说她已经及时向伯伯和大姑解释过了。

“其实我觉得女孩儿爱美啊、化妆啊都是正常的。”妈妈说,“但是我觉得很遗憾,我在这方面一窍不通,所以听你说第一个教你认真化妆的人是韩阿姨的时候,心里有点儿难过。”

我大概能体会到妈妈心里的落寞和遗憾。虽然我并不喜欢小孩,但万一我将来有了孩子,那么我也一定会希望他(她)生命中这些重要的转折是在我的陪伴下走过的。

空气里弥漫着一股悲伤的气息,我觉得自己的眼泪都快要流出来了,突然想起被误以为“陪酒”,又想起那段时间莫名收到好几位家人的经济援助,忍不住又笑出了声,我可爱的家人们啊!

离异家庭的相处模式

离开韩阿姨家后,我北上到达奥尔堡,成为约翰的客人。

我和约翰算是老相识了,两年前,他带着女友和儿子来中国旅行时,我曾给他们当过翻译和导游。

那次旅行途中发生过这样一件事:有一天中午,我们在一家饭店吃饭,席间大家说说笑笑。突然,约翰对他的儿子说:“今天是你妈妈的生日,别忘了给她打个电话。”我们一行中国人瞬间冷下来了。当时约翰的女友也在场,而他却当着她的面提起自己的前妻。在我们看来,这有点儿不合时宜。但他的女友却没说什么,儿子给母亲打了电话送去问候,接下来的旅程中也并没有因为这件事产生矛盾。我被这个家庭的观念震撼了,一是因为约翰的体贴,二是因为约翰女友的大度。

到了丹麦以后,我认识了约翰和他前妻的女儿克拉拉。

克拉拉和妈妈一起住,闲的时候来约翰家,我们两个人便一起骑马、做饭,相处得很融洽。

有一次我做了中餐,克拉拉也来“蹭饭”。大家坐在一起聊天,说些家长里短的事。突然,约翰话锋一转,问克拉拉:“你怎么不跟你的初恋男友在一起了?我觉得他人还不错。”克拉拉立马回敬一句:“老爹,这不是你该操心的事。你怎么不跟你的‘前女友’重新在一起呢?”然后,两个人就在饭桌边相视而笑。

克拉拉走后,我和约翰谈起这件事。约翰告诉我,他和前妻以及孩子们现在还会在一起庆祝节日或生日。“只是不再拥抱和接吻了,但我们还是朋友。”约翰笑着说。

我们的聊天只进行了一阵子,但我想,那样的感动大概要持续一辈子。我也是离异家庭里成长起来的孩子,却好像没有这样的“感同身受”。我真真切切地感觉到,自己心里有什么东西被猛烈地摇动了。

有一天我没忍住,问克拉拉:“你的爸爸妈妈离婚以后一直是这样相处的吗?”克拉拉在开车,语气很平静:“也不是,离婚后的第一年他們几乎没办法和对方正常说话,后来才慢慢好起来。”

我释然了。也许有一天,我的家庭,甚至在我们的社会里,离异家庭的父母也能像约翰和他的前妻一样相处。

这也许只是时间问题。包容的观念

在小城霍尔拜克的半个月,我常常在闲暇时坐火车去丹麦首都哥本哈根逛博物馆。有一次没做好功课,自己一个人乐呵呵地在闭馆日跑到哥本哈根,结果在所到之处无一例外地吃了闭门羹。

虽然失落,我还是安慰自己说,只花了不到一天的时间,就摸清了哥本哈根博物馆大概的地理位置,真是不错呢。然后打算打道回府。

我从最后一个伤心之地——丹麦国家美术馆离开。因为手机导航不好用,没有找到最近的车站,于是凭着盲目的自信蒙头向前走。

步行了15分钟左右,我惊喜地发现,前面就是趣伏里公园。但当时是1月,公园还没有开放,所以略显冷清,倒是旁边的广场上人头攒动,场面吊诡。

身体里流着的“八卦之血”指引我钻进人群,一番打探后,得知当天广场上要举办庆典,庆祝丹麦夺得手球世界杯冠军。

我一边暗自惊喜,一边努力地和旁边来参加庆典的一家人搭讪,聊到投机时,那位妈妈随手送了我一面塑料杆的丹麦小国旗。拿到旗子的一瞬间,我突然觉得自己的双脚真真切切地踏上了这片土地,有一种奇怪的被接纳和被拥抱的感觉,而等待的时间也变得不再那么难熬。

等了半个小时左右,我看着广场一点点被人们填满。其实没有一个准确的时间节点标志着庆典开始,只是摄像机和人们手里的旗帜开始越来越频繁地摇起,广场上越来越多样的声音跟着不问歇放着的流行乐合唱。等到某一刻,突然所有人都开始唱歌,所有的灯光也变得不同,你就明白,哦,庆典好像是开始了。

大概是见我只有一个人,旁边被我搭讪的一家人便拉着我一起摇摆舞动,而我也滥竽充数,慢慢跟上了丹麦语的合唱。印象里有一首歌很好听,其中一句歌词是“for evlqt”,当时不知道是什么意思,只是看着大家每每唱到这句都激情澎湃。我后来查到,那是“永远”的意思。“永远,也许是永远,我们都要走同一条路。”他们这样唱。

我更熟悉的是那首英文歌,皇后乐队的We are thechampions。丹麦人英语大都很好,合唱很顺畅地被接下去。我一边跟着唱,一边被那位阿姨拥着摇摆,唱到那句“we are thechampions,my friends,and we’llkeep on fighting till the end”(我们是冠军,我的朋友们,我们会一直战斗到最后)时,台上的队员捧起奖杯,我和旁边的人对视,然后情不自禁地哭成了泪人。仿佛置身于一场提前排练好的沉浸式话剧,我被这样一种不用考验的默契和无须提醒的包容感动着。

他们好像是“他们”,彼此陌生却有默契:没有人演讲,没有人长篇大论,但所有人都知道,何时应该唱起让队员出场的小调,何时需要低声应和,又该在哪个节点高声欢呼。

他们也表现得像“我们”,所有人都像是藤蔓,枝条缠绕,互相拥抱,彼此依赖。

很打动我的一个场景是:一个爸爸推着一辆车子,妈妈和女儿就站在上面跳舞,三个人不时地互动、对视,仿佛这是只属于他们的party,甜蜜好像要溢满整个广场。

庆典持续了一个小时左右,队员们离去后,我随着人群离开广场,返回霍尔拜克,心情却久久不能平复,直到今天,回想起来仍觉震颤。

打破满分的勇气

我不是一个会跳舞的人,在这一点上,我把它归结为一种民族性的传承:我们常常赞美某个少数民族“能歌善舞”,却鲜少将这个词用在汉族人身上。

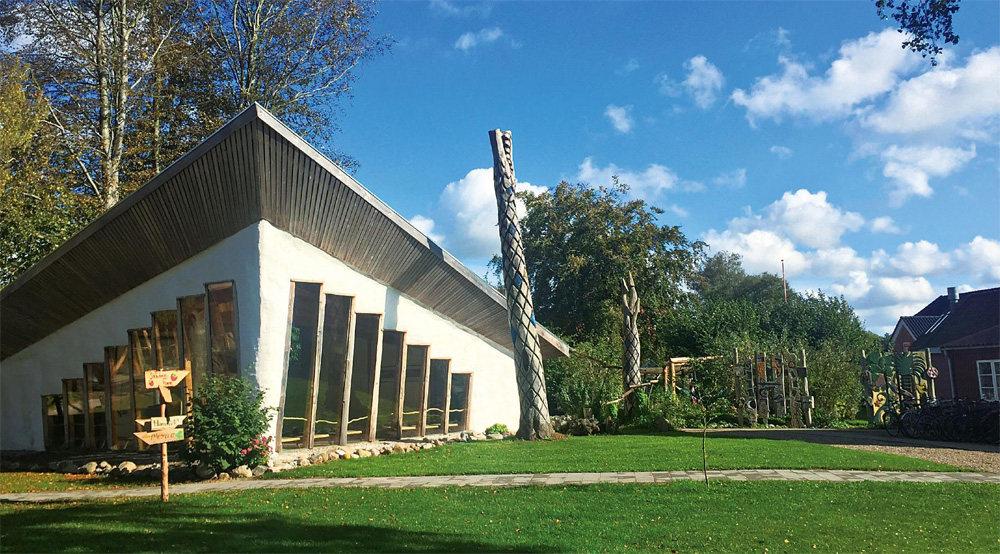

在丹麦的最后一个月,我在北菲茵学院度过。学校里有来自13个国家的学生,节假日常常有各种各样的party,而这些party不可或缺的三要素是:啤酒、音乐、舞蹈。

对于音乐和啤酒我并不排斥,但对跳舞,我只能做好最坏的思想准备。我的态度是:不愿跳,但也不怕跳,必要时不得不跳。

形成理论容易,但理论结合实际难度就翻了一番。

某个周五,学校搞迎新庆典,晚宴、演出、派对,把夜晚安排得满满当当。

晚上8点,派对开始了,大家陆续进入布置好的体育馆。DJ在台上打碟,灯光在场中闪烁,我走进去,在舞池边上晃了一圈,然后挑了个角落的座位窝起来,看舞池中的人们不断晃动。过了一会儿,一个人形轮廓向我靠近,直到近成了一张可以辨别的人脸——那是我的小伙伴否弱。

“你怎么了,不舒服吗?”他低下头,大声问我。

我摇摇头说:“没有啦,我想先坐—下。”

否弱说:“没事就好,那就一起去跳舞吧。”然后拽着我就往舞池走。

必要时不得不跳,我开始在人群里滥竽充数。

开始时人比较多,大家只是做比较简单的集体性律动,例如扭扭上身,脚下缓慢移动。这些我还是可以的,一个会踢正步的“上半身舞者”不会在这里被难倒。

一两首歌之后,情况发生了变化,“圈里人”出现了:时不时有人主动走入或被推入圈中,而入圈的人则要来一段独舞。眼看快轮到我,我赶紧临阵脱逃,主动请缨和同学艾泽一起骑车去超市给大家买啤酒。

学校离市中心有点儿远,回来时体育馆里的人已散去大半,剩下的大多是像我这样对派对抱有迷之热情的人,不同的是,大家多多少少都会跳舞,只有我是个“舞艺麻瓜”。我感觉自己像在一个没有珊瑚礁的水族箱里,周围都是美丽的观赏鱼,只有自己是被放进去做饲料的小鱼,无处可藏,无处可逃。

作为“舞技贫困户”,趁别人不注意的时候,我会偷偷模仿他们的动作。但是我做出的动作就像是模仿“康师傅”的“康帅博”,十分蹩脚,没人看时还好,有人来教我时,眼睛盯着我,好像把我一层一层剥光了,感觉十分难堪。我实在跳不下去了,眼泪扑簌簌从眼眶里滚出来。我跑了出去。

否弱和老师跟着我出了体育馆,我在体育馆门口哭,他们在旁边看着我。

半晌,我哭累了,便不哭了。

否弱问我:“不哭了?”

我说:“嗯。”

然后,他一边把我往回拽,一边自言自语似的念叨:“那回去跳舞吧。”顿时,我的眼泪又掉下来了。

老师不解:“你哭什么呀?是不是有人欺负你了?”

我委屈地说:“我不会跳舞。我尝试了,可我就是不会。”听我这么说,他们两个人在旁边“幸灾乐祸”地笑了出来。

“只要身体健全,所有人都能跳舞。有些人哪怕身体不健全,也可以跳舞。”老师说着,跟着里面传出的音乐声滑稽地扭了两下。

“但我就不行啊。”

“天啊,你可以跳舞的!”否弱说,“你刚才一直在跳舞呀。”然后他抓起我的胳膊,像小时候常和妈妈做的那样,让我转圈圈,一直把我转回舞池里去。

进了舞池,我—下又僵住了。否弱让我扶着他,和着电子乐跳摇摇摆摆的交际舞。我一边笑,一边流眼泪,渐渐平复了心情。否弱见我没事了,便放我自己去跳。

接他班与我共舞的人很多,大家带着我“狂奔乱跳”,我开始放飞自我,享受音乐和自己的舞蹈。

这是我第一次认真跳舞,后來再有机会跳舞时,虽然舞技一直停留在及格线以下,心态却发生了很大的变化。而在这之后,我又在这里尝试了许许多多的第一次:第一次用电锯和电钻,第一次学习马术,第一次打曲棍球,第一次爬树,第一次独自环岛骑行……

我有这样一种感觉:习惯了做优等生的人,其实有时会害怕更广泛、深入的学习。我们常常忘了,支撑着自己不断前行的,从来都不是那个即时的光环,或是上一次努力得来的满分。而如果没有打破满分的勇气,在未知的领域里,“优等生”也只能永远停留在零。奇遇,未完待续

在奥尔堡时,我和约翰常常会谈论教育问题,大多数时间以我吐槽为主,他补充吐槽为辅。有一天我们又聊起时,约翰突然说:“要不你来丹麦上学吧。”我以为他是在开玩笑,接了句:“应该没有这个可能。”他说:“是有可能的啊,说不定还能让克拉拉跟你做同学呢。”

某天,我想要去奥尔堡大学蹭课,因为搜寻学校网站的英文课程安排无果,在约翰的建议下,我联系了奥尔堡大学孔子学院的老师们。本来只是单纯地想要拿到课程资料,但那儿的老师和同学们分外热情,机缘巧合,聊到当地的一所国际高中每年的这个时候都会招生,我便要了招生老师Karin的联系方式,发了封自荐信给她。Karin老师邀请我去学校面谈了两次。做了一系列准备工作后,我在招生的最后一天递交了报名申请。

我必须承认自己是幸运的,我收到了那所国际高中的录取通知书。我被免学费录取到Pre-旧年级,进行为期一年的学习。

再过几天,我将前往西安办理赴丹麦学习签证的最后一道手续。“问题少女”的奔逃,到这里就要告一段落,但我的奇遇,未完待续。