奏响语用体验“三重奏”

李娜 苏文艳

摘要:培养能通过话语不断构建生活体验,再通过生活体验不断构建话语的人,核心在于让学生在语文学习中获得独特而丰富的语用体验。在“施意主体”教材和“受意主体”学生之间架起桥梁,使学生获得语用体验,可从三个层面进行尝试:巧用留白,获得语用体验;借助插图,丰富语用体验;利用练习,深化语用体验。

关键词:语用体验留白插图练习

语文教学担负着培养能通过话语不断构建生活体验,再通过生活体验不断构建话语的人的任务。实现这一目标,核心在于让学生在语文学习中获得独特而丰富的语用体验。要在“施意主体”教材和“受意主体”学生之间架起桥梁,使学生获得语用体验,可从巧用留白、借助插图、利用练习三个层面进行尝试。

“一重奏”:巧用留白,获得语用体验

留白是中国艺术作品创作常用的一种手法,指书画艺术创作中为使整个作品画面更协调、章法更有度而有意留下相应的空白,留有想象的空间。其实,文学作品中的留白也很常见。统编小学语文教材中增加了小古文及预测想象结局类的文章,如《司马光》《王戎不取道旁李》《总也倒不了的老屋》等。这些文章受文体限制,或受所述情节、所反映时代背景等的影响,自然形成了诸多留白。抓住文中对话省略、启发联想、情节外延等处的留白,巧妙引导学生补白,能使他们更好地感悟文本,获得语用体验。

(一)聚焦情节留白处,再现场景

抓住文本中情节留白处,启发学生展开丰富的想象,再现场景,让无声变有声,是获得语用体验的极佳路径。

例如,三年级上册《司马光》一文中有这样一句话:“众皆弃去,光持石击瓮破之,水迸,儿得活。”三言两语,即写出了司马光的机智。如何挖掘并转换文本资源,让学生体会到司马光与其他小伙伴的不同,需要重点关注。教学时,笔者围绕“众皆弃去”这一情节冲突点,让学生联系自身的经验和想法,想象当时的情景。文中,司马光的年龄比学生小不了几岁,他的经历很快引起了学生的共鸣。他们结合文本,代入角色,有的说:“这里的‘弃去’,不一定是跑掉了,小伙伴可能是想跑回去找大人来救。”还有的说:“他们肯定也想救这个孩子,但就像老师您刚才说的,那个瓮非常高,他们够不到,想不到怎么救,所以就被吓跑了。” 也有的说:“可能有的胆小的孩子是被吓到了,不知道怎么办才好。” 笔者反问:“是啊,其他孩子都慌了,被吓跑了。那司马光呢?”“他很冷静,也很机智,搬起一块石头就把大缸砸破了,救出了小伙伴。”通过对话补白和角色体验,学生对小伙伴和司马光的表现进行了对比,深切感受到了小伙伴的惊慌失措和司马光的冷静机智。这样的补白,让学生对时空相隔遥远的人和物,有了更为真实深刻的体认。

(二)观照拓展留白处,预测想象

启发学生结合文章提供的线索、标题、图片等内容,针对留白处展开想象,预测情节发展,也是利用留白获得语用体验的一种方式。

例如,《胡萝卜先生的长胡子》一课被编入三年级上册预测策略单元。教学时,针对文章结尾处的描述“胡萝卜先生的胡子刚好在风里飘动着……”,笔者引导学生一边阅读一边预测“胡萝卜先生的胡子还会成为什么”。在文中,长胡子先后变成了风筝线、晾衣绳。学生意犹未尽,积极展示了他们的预测,如“小熊砍了许多柴,发愁没有绳子能把柴捆起来。这时,他一眼看到了胡萝卜先生在风里飘动着的长胡子,高兴地说:‘哇,太好了!这绳子足够长,能帮我解决问题了。’说完,小熊截下一段胡子,把柴捆好,高高兴兴回家了”“胡萝卜先生发现自己的胡子又长了那么长,很烦恼,就去找啄木鸟医生诊治。啄木鸟医生先在他的胡子里注入了生长抑制剂,然后又用尖尖的喙将胡萝卜先生的长胡子啄断。从此,长胡子停止了生长,胡萝卜先生再也不用烦恼了”等。在结合课文情节与生活经验进行预测的过程中,学生主动根据不同动物的特点和生活习性想象胡萝卜先生可能会遇到的各种情况,从而获得语用体验,体会到了阅读的妙趣。

“二重奏”:借助插图,丰富语用体验

统编小学语文教材基于儿童形象感知能力强的特点,以许多形式多样、生动直观、色彩鲜明的插图来提升教材的可读性、可感性和趣味性。借助这些插图,找到图与意的关联之处,架起学生和文本有效沟通的桥梁,能够打通学生走进文本之路,丰富其语用体验。

(一)借助意义表征类插图,看图明意

教材中的意义表征类插图,是为了让学生通过图片认识与了解文本中的人、事、物以及与文本内容相关的概念元素。这类插图一般分布在提及事物变化的课文中,以照片或实物描摹图的方式表征事物的变化过程。

例如,二年级上册《小蝌蚪找妈妈》一课的插图就属于意义表征类。教学时,笔者引导学生通过观察画面整体感知课文主要内容,并试着挖掘插图与文本内容契合的元素。学生发现,在找妈妈的过程中,文中的小蝌蚪形态发生了几次变化:首先,“小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条后腿”;接着,“小蝌蚪游哇游,过了几天,长出了两条前腿”“尾巴变短了”;最后,“不知什么时候,小青蛙的尾巴已经不见了”。课后练习也要求学生弄清楚小蝌蚪長成青蛙的变化过程,按顺序把反映它们形态变化的图片连起来。此时,笔者出示课文插图(如图1、图2、图3)和句式“小蝌蚪游哇游,先长出______,过了几天,又长出______,再过了几天______,不知什么时候,它的尾巴不见了,已经长成了______”,要求学生图文对照,提取主要内容后完成填空。根据图片以及本文的表述方式,学生边看图边表述,很快就理清了小蝌蚪的成长变化规律,理解了课文重点内容。

(二)借助组织联结类插图,连图表意

组织联结类插图主要用来描述文中两个或者两个以上事物的结构关系,一般分为两种:一是借图反映事物的发展过程和关系,让读者通过看图就能了解故事梗概;另一种是再现课文内容,逐一描绘情景,从而体现人物及事件关系。有效利用这类插图,能够在学生和文本之间形成连接点,让读和说有机结合,使学生得到丰富的语用体验。

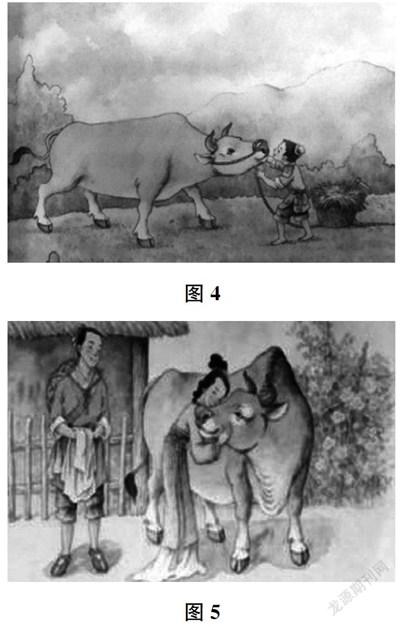

例如,五年级上册第三单元为民间故事单元,主要是让学生学会创造性复述与缩写故事。合理使用联结类插图,能让学生在获得丰富语用体验的同时高效达成学习目标。例如,《牛郎织女(一)》《牛郎织女(二)》两篇课文中呈现了三幅插图,分别展示了能够勾连故事梗概的三个场景:牛郎与牛相依为命,牛郎与织女幸福美满地生活,牛郎和织女七夕相会。教学时,笔者出示了这三幅图(如图4、图5、下页图6),并分别引导学生描述图中的内容。

以图5为例,笔者先让学生说说“图上画了谁,他们正在干什么”。学生初步观察后就能说出图中的主要人物是牛郎和织女,他们感谢老牛为他们做媒成婚,让他们过上幸福的生活。此时笔者追问:“你们从哪里感觉到他们很幸福呢?”学生仔细观察后说:“从织女抱着老牛的细节就能看出她对老牛很亲热,老牛也笑眯眯的,为他们高兴。”还有学生补充:“牛郎看着织女和老牛,觉得生活和以前比起来,简直是天上地下。此时,他一定在想,我要对他们好,让他们过上最幸福的生活。”从学生的发言可以看出,他们已经初步感受到了牛郎织女的幸福以及他们对美满生活的向往。之后,笔者让学生从文中找出描写牛郎织女幸福生活的词语,并说说自己的感受。借助“讀”画面,学生抓取了文中“勤劳节俭”“日子过得挺美满”“她喜欢……”等文字,领悟其背后的含义,体会到了其中洋溢的幸福感。

当学生通过阅读、想象和复述对三幅图以及故事内容有了充分的理解和把握后,他们的语用体验便越来越丰富,不仅感受到了阅读民间故事的快乐,还有感而发,完成了“发挥想象把‘牛郎常常把看见的、听见的事告诉老牛’‘仙女们商量瞒着王母娘娘去人间看看’的情节说得更具体,再和同学演一演”的任务,做到了流畅、有感情地复述故事。

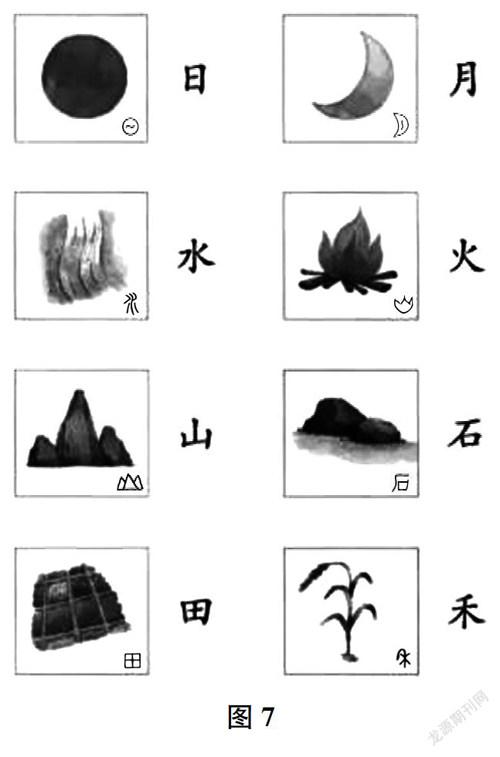

(三)借助辅助解释类插图,直观达意

小学低年段的语文教材经常会用一些直观有趣的辅助解释类插图,让原本复杂的文字形象直观化,帮助学生感知。充分发挥这类插图的作用,能使学生在直观达意中丰富语用体验。

例如,一年级上册识字4《日月水火》就运用了辅助解释类插图(如图7),形象展示了中国汉字由图画到象形字、再到简化字的演变史。教学中,笔者将这幅图与《仓颉造字》的故事联系起来,和学生一起追溯象形字的由来,感受中国汉字的悠久。之后,他们主动将象形字和简化字进行比较,又结合自己的生活经验进行联想和想象,准确猜出了每个文字所要表达的意思。

“三重奏”:利用练习,深化语用体验

课后练习是小学语文教材的重要组成部分。统编小学语文教材中的课后练习内容丰富,形式多样,实践性强,既与文本内容密切相关,又在其基础上有所升华。利用好课后练习题,并从整体观照的角度对其进行再设计,引导学生在“练习”中得“意”,有助于深化语用体验。

(一)情境再现,以“演”传意

四年级上册《西门豹治邺》课后有一道选做题:“剧本主要依靠人物对话来推动情节,刻画人物。在老师的指导下,试着根据‘阅读链接’中的剧本开头改编课文,并演一演这个故事。”“阅读链接”给出了时间、地点、人物和剧情发展的开头。据此,笔者让学生分小组改编,并试着演一演。其中一个小组的剧本片段如下:

西门豹(大声地)把新娘子带上来给我瞧瞧!

【新娘在巫婆的两个女徒弟的挟持下出场,正在低声哭泣,两眼抹泪。】

西门豹(装模作样地看了看,皱着眉对巫婆)这个姑娘太丑了!麻烦你去跟河神讲一下,我还要重新选个漂亮的,过几天送去。(转身对卫士)来人,送巫婆去河神那里。

【卫士上前,押住巫婆。】

巫婆(满脸惊慌,绝望地)别……求求你,不要啊,饶命啊!

西门豹(转身挥手)休要多言,赶快去向河神通报!

【卫士将巫婆押下,远处传来巫婆的惨叫声和落水声。】

四人小组合作表演中,学生结合各自的生活经历,用独特的方式再现了文本中的情境。在充满画面感的表演交流中,学生入情入境,不断生成灵动的语言和深刻的体悟。这样深入的语用体验,让他们真切感悟到了西门豹的智慧。

(二)勾连运用,以“忆”传意

言语行为研究者奥斯汀的“说话就是做事”一说,确定了迁移运用与语用体验之间的有效联结。结合具体文本内容,让学生试着勾连运用,能达到以“忆”传意,深化语用体验的效果。

例如,五年级上册《慈母情深》一课的课后练习中有个小练笔:联系上下文,说说为什么“我”拿到钱时“鼻子一酸”。你有过“鼻子一酸”的经历吗?试着写一写。对此,笔者带领学生再次回顾文本内容,感受文中的“慈母情深”之处,并以小组为单位,针对“拿到母亲给我的钱,‘我’鼻子一酸的原因是什么?”“和小伙伴说说生活中让自己鼻子一酸的经历”“仿照课文中的场景和细节描写,把这段经历写下来”等,结合自己的生活实际,用自己的语言表达自己的看法和感受。这种贴近生活、勾连运用的做法,唤醒了学生的已有“记忆”,促使他们以“忆”传意,获得了立足生活又高于生活的语用体验。

语文教学的本质是启发学生通过各种形式的学习,获得不同层面的语用体验,进而灵活运用语言。教师要努力挖掘教材中的语用体验点,让学生经由思接千载、神驰万里的独特体验,沉浸于文字所营造的生动形象、瑰丽神奇的具体情境之中,持续提升语言洞察力与感受力,最终达到得“意”忘“形”之境。

参考文献:

[1] 王建华.语用学与语文教学[M].杭州:浙江大学出版社,2000.

[2] 王元华.语用学视野下的语文教学[M].北京:北京师范大学出版社,2012.

[3] 吴秀玲.潜心会文本——对教师教材解读的思考[J].小学语文教学,2013(11).