对比,让计算思维“渗”入人心

卓鹏飞

摘要:所谓“计算思维”,“是指个体运用计算机科学领域的思想方法,在形成问题解决方案的过程中产生的一系列思维活动”。小学生首先要了解计算机处理问题的方式及其与人操作思维的区别,进而建立计算思维的雏形和基础。苏教版小学信息技术三年级《修改图形》一课的教学,可以通过多次对比,凸显计算机处理问题方式的不同,让计算思维渗入学生心中。

关键词:小学信息技术计算思维对比《修改图形》

所谓“计算思维”,是指“个体运用计算机科学领域的思想方法,在形成问题解决方案的过程中产生的一系列思维活动”。“具备计算思维的学生,在信息活动中能够采用计算机可以处理的方式界定问题、抽象特征、建立结构模型、合理组织数据;通过判断、分析与综合各种信息资源,运用合理的算法形成解决问题的方案;总结利用计算机解决问题的过程与方法,并迁移到与之相关的其他問题解决中。”

现在的小学生身处信息化时代,更适应信息化电子设备的使用,更具有数字原住民的特点。因而,在小学信息技术教学中培养学生的计算思维是可行的。那么,如何在小学信息技术教学中培养学生的计算思维?笔者认为,小学生首先要了解计算机处理问题的方式及其与人操作思维的区别,进而建立计算思维的雏形和基础。苏教版小学信息技术三年级《修改图形》一课的教学,可以通过多次对比,凸显计算机处理问题方式的不同,让计算思维“渗”入学生心中。

一、教学准备

(一)教材分析

《修改图形》是三年级画图单元的一节课。这节课主要的教学内容是:使用“选择”“按任意形状裁剪”“放大镜”“橡皮擦”等工具对简单图形进行选择、裁剪、放大、擦除等操作,创作出多样化的图形,如由圆形组成的花朵等。

(二)学情分析

本地区从小学三年级开始开设信息技术课程。学生在本节课之前已经具备计算机硬件和软件使用的基本水平,已经掌握画图软件中“矩形”“圆形”“线”等工具的使用方法,能够绘制简单的图形和图画;并对画图软件有浓厚的学习兴趣,喜欢自己探索和操作。

二、教学设计

(一)教学目标

1.掌握“选择”“按任意形状裁剪”“放大镜”“橡皮擦”等工具的使用;

2.通过图形的删除和移动等操作,理解“先选择再操作”的计算机工作方式;

3.通过多种情境下修改图形方法的分析,学会合理选择不同的方法修改图形;

4.对比计算机画图与纸笔画图的区别,了解计算机处理问题的方法和流程,初步建立与计算机合作处理问题所需要的思维方式。

(二)教学过程

1.创设情境,导入并贯穿全课。

师同学们,“绿水青山就是金山银山”。现在环境污染很严重,到处可见雾霾和“白色污染”,因此,我们应该从身边小事做起,爱护环境,保护环境。今天,让我们都成为“环保小卫士”。

[设计意图:基于学生既有生活经验,以“雾霾和‘白色污染’”为切入点,并将其定格为整节课的学习情境,激发学生的学习兴趣。]

2.师生比赛,发现快捷方法。

师请同学们在画图软件中打开文档“污染.bmp”(见图1)。和老师比一比,看谁去除“污染”的速度更快。

图1

(师生同时操作,学生一般使用之前学过的“橡皮橡”工具擦除,教师使用“选择删除”的方法。教师清理“污染”的速度快很多。)

师哈哈,老师快。那老师是怎么处理的呢?一起来看看吧。看的同时,请大家思考:老师的操作分几步?

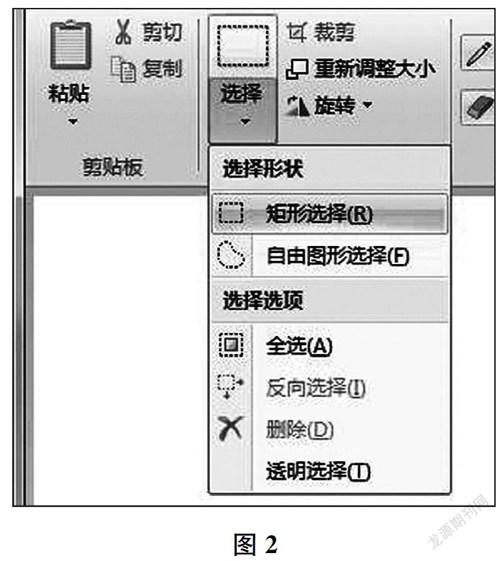

(教师演示,学生总结操作步骤:1.点击“选择—矩形选择”;2.按“Delete”键删除。教师介绍操作,强调“矩形选择”的方法,如图2,演示“移动”“删除”等相关操作。)

图2

[设计意图:对比“橡皮擦”工具和“区域处理”工具,在复习擦除操作的同时,引入新工具的操作方法。采用师生比赛的方法,让学生感受新工具的高效、快捷,激发探索兴趣。在此基础上,让学生观察并总结通过“选择”工具进行删除所需要的步骤,强化对操作流程的记忆。]

3.对比思考,体会计算思维。

师同学们刚刚是用什么方法清除“污染”的?

(学生交流。)

师“橡皮擦”工具类似于我们纸笔画图时常用的橡皮,一次擦除的区域有限,当面积比较大时就要多次来回擦,时间就会比较长。“选择”后删除的方法是计算机不同于纸笔画图的一种方法,无论要擦除的区域有多大,都是“选择+删除”两个步骤。那么,这两种方法分别适合在什么情况下使用呢?

(学生讨论。)

师为什么计算机需要使用“选择”工具选中区域才能删除呢?

(学生思考、交流。)

师需要用“选择”工具来告诉计算机需要处理的位置。“矩形选择”工具在不同位置使用时,需要确定起点,并通过对角线拖动完成选择。

[设计意图:设计一系列思考题,引导学生带着问题去做任务,有目标、有方向,可以让学生在操作过程中,实现感性认识与理性分析的结合,实现动手能力和计算思维的同步发展。学生在删除“污染”时普遍使用“橡皮擦”工具。通过对比,学生明确其与“选择+删除”方法的适用范围:“橡皮擦”工具适合小面积、不规则图形的擦除,“选择+删除”方法适合大面积、较规则图形的擦除。同时,学生还能了解到:计算机工作时,需要“先选择再操作”。]

4.绘制夜空,锻炼“减法”思维。

师(出示图3)你有办法画出弯弯的月亮吗?

图3

(学生在画图软件中尝试用曲线来画月亮。)

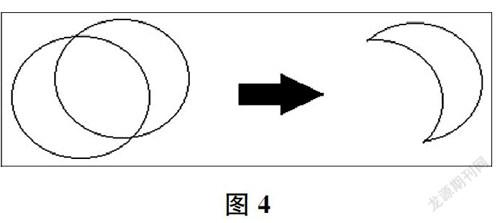

师这很像我们在纸上画月亮。(同步操作,画法如图4)其实,我们使用“按任意形状裁剪”工具也能画出月亮。这样画月亮的方法和同学们的方法有什么区别呢?

图4

(学生回答。)

师纸笔绘画是直接按照月亮的轮廓进行勾画;而使用“按任意形状裁剪”工具是利用多个图形的叠加构造出轮廓,再使用删除的方法完成绘制的。对于计算机来说,清除选中区域的内容非常快捷。那如何画云朵呢?同样使用图形剪切的方法试一试。

(学生使用“按任意形状裁剪”工具画云朵:画出圆形,移动并组合圆形成云朵状,删去重复的部分。)

[设计意图:计算机可以按区域管理图形文件的各个组成部分,与生活中纸笔画图的既有经验有所区别。因此,可以使用区域“减法”的计算思维解决画月亮问题。绘制云朵任务,引导学生举一反三,内化和巩固区域“加法”和区域“减法”,训练计算思维。]

5.涂色问题,明确“封闭即为区域”。

师如果给月亮和云朵涂上美丽的颜色就更好看了。

(学生给月亮和云朵涂色。)

师同学们在涂色的时候遇到问题了吗?

(学生回答。)

师老师也遇到了同样的问题:颜色会溢出到线外。当在画图软件中使用“用颜色填充”工具时,计算机实际填色的区域是线条划分的封闭区域;如果有缺口,将无法正常填色。我们来仔细检查问题出在什么地方。

(教师介绍“放大镜”工具,强调:要回到原来大小。学生检查图形并修改。)

[设计意图:填充后颜色的溢出在大多数班级中都会出现,是教师预留的陷阱,是学生在使用“橡皮擦”工具时不仔细而产生的问题。这样顺应学生产生的问题而适时引入使用新工具的方法,可使教学过程更流畅。]

6.背景色擦除,掌握“图层”思维。

师再让我们给地面画上一些花朵和小草吧。

(学生操作。)

师有背景色的情况下出现错误怎么办?(同步演示)和用橡皮擦除错字一样,在计算机中直接使用“橡皮擦”工具擦除会连背景色一起擦掉,出现空白。而实际上,计算机是分图层处理图像的。这里可以将“橡皮擦”的“颜色2(背景色)”设置为和草地图层一样的绿色,再进行擦除。这样擦除后,剩下的是什么颜色?这个颜色来自哪里?

(学生回答。)

[设计意图:设计拓展练习,强化“选择”“按任意形状裁剪”“橡皮擦”等工具的使用,同时拓展“橡皮擦”工具的功能——设置背景色,从而只擦除表面痕迹,保留背景颜色,帮助学生掌握计算机的“图层”思维。]

7.评价总结,延续主题。

师通过今天的学习,我们知道了在修改图形时可以使用“选择”“按任意形状裁剪”“橡皮擦”“放大镜”等工具,还知道了计算机处理问题方式的不同——先选择再操作、“加(减)法”思维、封闭即为区域、“图层”思维。同时,也做了一回“環保小卫士”,消除了“雾霾和‘白色污染’”。让我们保持这种环保意识,从小事做起,从身边做起,保护环境,保护我们的家园。下课。

三、教学思考

本节课通过创设消除“污染”情境,使学生扮演“环保小卫士”,在学习画图软件各种工具功能和操作的同时,了解计算机解决问题的思路,培养环保意识和计算思维。具体地,设计多个教学活动引导学生探索和体验计算机的处理方式。

消除“雾霾和‘白色污染’”时,学生根据已有经验,一般会使用“橡皮擦”工具擦除。实际操作时,学生会发现这种方法费时费力。此时,教师适时引入“选择+删除”的方法,并引导学生比较两种方法,明确适用范围。同时,强调使用各种工具的前提:确定要操作的对象,即“选择”。通过画月亮和云朵,学生发现区域“减法”的计算机操作方式。在涂色遇到“溢出”问题时,帮助学生强化“封闭即为区域”的计算机操作思维。通过“美化草地”情境,使学生知道计算机中的图像处理对象都是按照“图层”来存放的,有些时候需要分层操作——遇到有背景颜色的图像时,通过设置“橡皮擦”的“颜色2(背景色)”,可以擦除错误层,保留背景层。