基于藏区城镇肌理的城市设计研究

摘要:藏区传统城镇肌理是藏區文化的重要组成部分,是藏区历史信息在城市空间上的真实反映。本文以四川省甘孜藏族自治州理塘县城的城市设计为例,从保护城镇肌理的角度,梳理藏区城镇肌理特色,提炼空间模式,剖析藏传佛教对城镇肌理的影响,传承与重塑空间形态,深入探讨藏区城镇的城市设计方法,以期为同类地区提供借鉴。

关键词:城市设计;城镇肌理;藏区;理塘县

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.004 中图分类号:TU984.11+3

文章编号:1009-1483(2019)06-0021-07 文献标识码:A

Study of Urban Desigin Based on Tibetan Area Texture: Taking Litang County, Ganzi Autonomous Prefecture as an Example

HUANG Shaokan

[Abstract] The Tibetan traditional urban texture is an important part of Tibetan culture. It is a reflection of the historical information on the urban space. In order to provide reference for similar areas, this paper takes the landscape planning of Litang County, Ganzi Autonomous Prefecture as an example, from the perspective of the protection of urban texture, explained the comb Tibetan urban texture, refined space model, analyzed the Tibetan Buddhism influence on texture, inheritance and reshaped the space development pattern, explored Tibetan area urban design method.

[Keywords] urban design; urban texture; Tibetan area; Litang County

引言

城市肌理是城市特色的主观体验,是一种理性概括。“肌”乃表皮、“理”为纹理,城市肌理一方面表现为某种结构化的物质环境,如建筑类型、街道形态和开放空间形式等,是构造城市组织形态的显性体现;另一方面又蕴含着复杂而深刻的历史、人文和社会关系等的演变过程,体现人们对城市空间的认同感,是社会价值的隐性反映。经历史演变,显性的城市肌理之所以能够完整的保留下来,最关键的因素是肌理背后隐性的人文情结的代代传承。从建筑、街巷布局中可以找寻历史的印记,从新、旧空间交织中感受时空的琢磨,从而更透彻地去感知和理解城市。

藏区位于西南边陲,神奇的高原风光、虔诚的宗教信仰和庄重绚丽的建筑等资源赋予其城镇独一无二的肌理特征。长久以来,由于地处祖国腹地边区,藏区城镇化发展相对缓慢,城镇肌理得以很好的延续。随着国家援藏建设项目越来越多,藏区城镇化进程在明显加快。在此背景下,如何研判、发掘、整合、复兴城市空间中的微观空间构造,如何保护并传承空间肌理和文化内涵,如何将空间设计转译为空间肌理去塑造空间形态显得尤为重要。在这一方面,甘孜藏族自治州理塘县城的城市设计案例可谓是做了有益的探索与思考。

1县城概况与营建特色

1.1县城概况

理塘位于川西甘孜藏族自治州西南部,距成都654公里,距州府康定285公里,是川、藏、滇、青四省通衢,最美国道318贯穿全境。县城是藏传佛教黄教的圣地,平均海拔在4100米以上,号称“世界第一高城”,是茶马古道重镇、康南中心。县城面积15平方公里,常住人口7万人,其中藏族人口占95%以上。始建于1580年的长青春科尔寺坐镇城北,其规模庞大、格局完整、气势雄伟,素有“黄教第一寺”之称。

1.2历史沿革

理塘,藏语称“勒通”,因广袤无垠的毛垭草坝而得名,“勒”意为青铜,“通”意为平坦草坝,“理塘”即为平坦如铜镜似的高原草坝。据《隋书》记载,南北朝至隋朝时期,其地“无城栅,近川谷,傍山险。俗好复仇,故垒石为巢而居,以避其患。其巢高至十余丈,矮则五、六丈,每级丈余,以木隔之于……下级开小门,从内上通,夜必关门,以防盗贼”。“巢”即碉楼,经发展演变为现在的“藏房”;明万历八年(公元1580年)三世达赖索南嘉措在城北梭磨拉卡山腰建长青春科尔寺,随后居民开始围绕寺庙进行建设,逐步形成城镇;民国初年,县城仅川陕、汉回商号就达200余家,有“岳钟琪路”等商业街道,可见市镇规模之一斑。历经演变,县城形成三条主要大街:南北向的团结路,东西向的幸福路和前进路,三条路呈“土”字形格局。

由此可见,县城伊始就依山傍水而建,并融入青藏高原自然风光;城内长青春科尔寺吸引大量信众朝拜,是名副其实的佛教圣地,佛教渗透到藏族人民日常生活之中;县城乃内地通往西藏、云南、青海和甘肃等地的交通要道,是康南商贸中心,商贸交流十分活跃。神奇的高原风光、虔诚的宗教信仰、活跃的商贸活动等因素孕育了理塘独特的人文精神。

1.3空间特色

理塘县城历经数百年演变、积淀,城市形态始终维持一种隐含的、代代凝聚传承的文化内核,反映到空间上即由当地民众宗教生活与游牧习俗形成的形态结构。这种形态特征即理塘县城从城镇、聚落、街巷和建筑等不同尺度的空间中均呈现出依山傍水、中心对称、“回”型空间组合等特点。这种特征把当地民众的生活、习俗物化到空间,并以独特的空间组合方式引领城市建设,继而形成一种组织严谨、秩序井然的空间形态特色系统。理塘空间形态既是藏区的典型代表,亦是“康巴文化”的集中反映。

1.4营建思想

藏族传统思想是藏区城镇形态营造艺术的精髓,更是城镇肌理的内涵所在。在藏区整个历史发展脉络中,普世的藏传佛教思想对藏区城镇肌理的形成影响极其深远。传统的藏式思想理念如“女魔说”中的“中心节点修建宗教建筑带动城镇建设”、“天梯说”中的“高处修建建筑从而与天界衔接”、“中心说”中的“以重要建筑为中心布局空间”、“金刚说”中的“回”型转经路线、“圣石”信仰下随处可见的玛尼堆和“圣山圣水”信仰产生的高原城镇依山傍水建设等。在藏区城镇空间中,传统藏式思想印记随处可见、随地可观。

2县城空间肌理解析

理塘县城是康巴藏区城镇的典型代表,随着县城持续建设及内地援藏规划的开展,如何延续传承传统肌理,避免藏区城镇“内地化”成为城市设计思考的重点。从空间尺度上看,由微观到宏观的建筑聚落、街巷路网和空间格局等要素构成了县城肌理,亦是其空间最具魅力的特征。

2.1建筑聚落

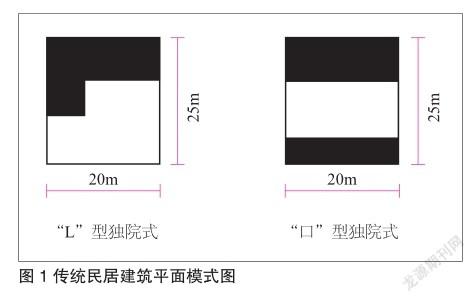

理塘县城的传统民居建筑建设年代久远,是藏区建筑的典型代表。其平面布局多为单进院落,一般由主体建筑、附属建筑和院墙围合,形成“L”型或“口”型布局,凹口向南,利于采光,并且避开冬季寒风(见图1)。建筑通常为石木结构、夯土屋顶。主体建筑围绕经堂布置,南向厨房、居室开有大面积的窗户,北向布置储藏室及次要房间,不开窗户或仅开小窗,东西向均少开窗,形成南向开敞、三面封闭的建筑形态。

聚落分布多数背山面水,呈“负阴抱阳”之势,形成了以“宗教建筑为中心”“道路为中心”和“碉楼为中心”三种聚落形式。由于宗教在藏族人民心中的精神统治地位,宗教建筑或构筑物自然也成为藏族聚落的精神中心。聚落以宗教建筑或构筑物如白塔、玛尼堆、转经房等为中心向外辐射,以藏式院落围合向心凝聚,构成“外屏内聚”的神圣场所,形成以“宗教建筑为中心”的聚落。理塘历来就是茶马古道重镇,商业发达、贸易繁荣,民居以道路为中心,沿道路的两边展开,向着道路开门,底商上居,形成以“道路为中心”的聚落;沿襲传统防御习惯,藏族人民修建碉楼并于围墙四角修建防御工事,民居建筑围绕碉楼建设,形成以“碉楼为中心”的聚落。

2.2路网街巷

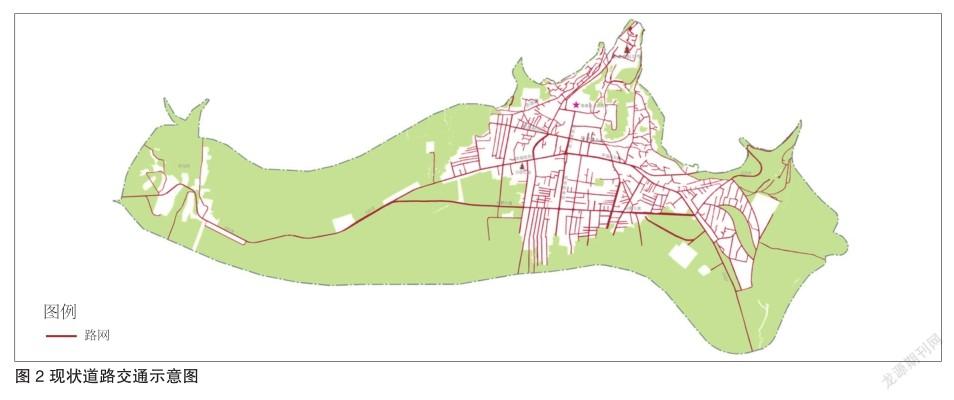

理塘县城道路依山就势,随地形地势变化自由生长,平面形态富于变化。道路与等高线走势相呼应,形成弯曲的带状形态,曲率大体与等高线一致。路网系统多结合地形走势,其中主要道路沿等高线横向布置,坡度较小,次要道路或支路对坡度要求适当放宽。由于县城自然地形复杂,高差起伏较大,道路布线时为了降低道路纵坡减少土石方量,减小高差对路网通畅性的影响,形成了不规则网状、“之”字状和枝状尽端式道路等平面形态(见图2)。

2.3空间格局

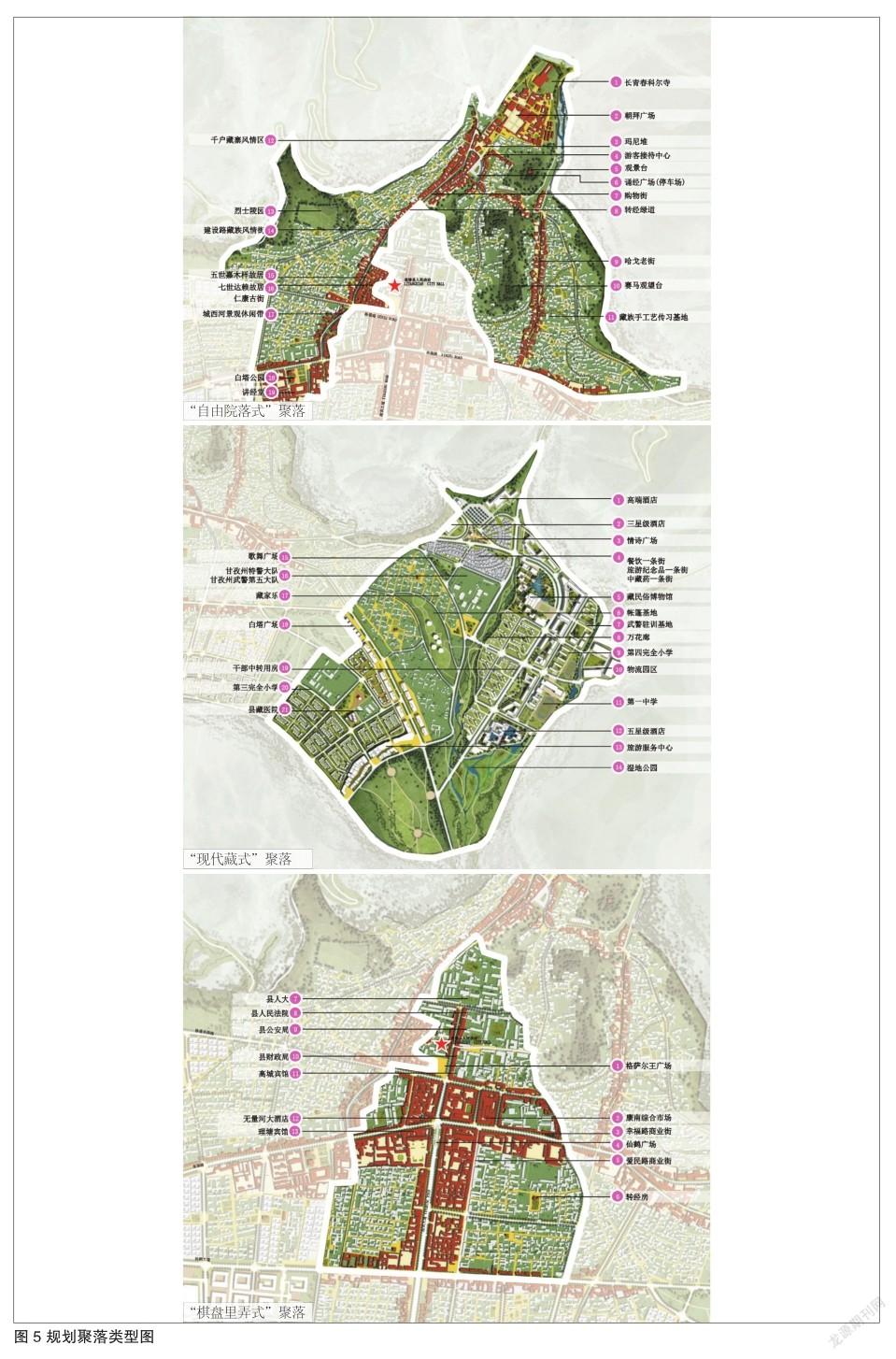

城市不断发展,其主要功能也处于变化之中,因而呈现出不同的肌理。随着时间推进,新、旧城市肌理拼贴并置,古今交融、和谐统一,保留着独具特色的城市记忆。理塘县城肌理随时代发展,同样呈现出不同的肌理特征。县城先是围绕长青春科尔寺和小神山自然有机生长,道路随山体自由延伸,枝状尽端式路网与地形高度契合,空间肌理呈现出“自由灵动”的特征;随着商贸业的不断发展,县城沿“土”字形主干路拓展的城区以传统的院落空间有机组合拼贴,地势平坦,路网方正,“鱼骨式”支路,建筑多为南北向,呈现出“棋盘里弄”的空间肌理特征。外围的城东新区和村戈温泉小镇为了适应现代城镇功能,相应的采用了现代藏式院落空间。由此,理塘县城的发展历史均在城镇空间肌理上留下了痕迹。

3城市设计策略与路径

3.1梳理文脉结构

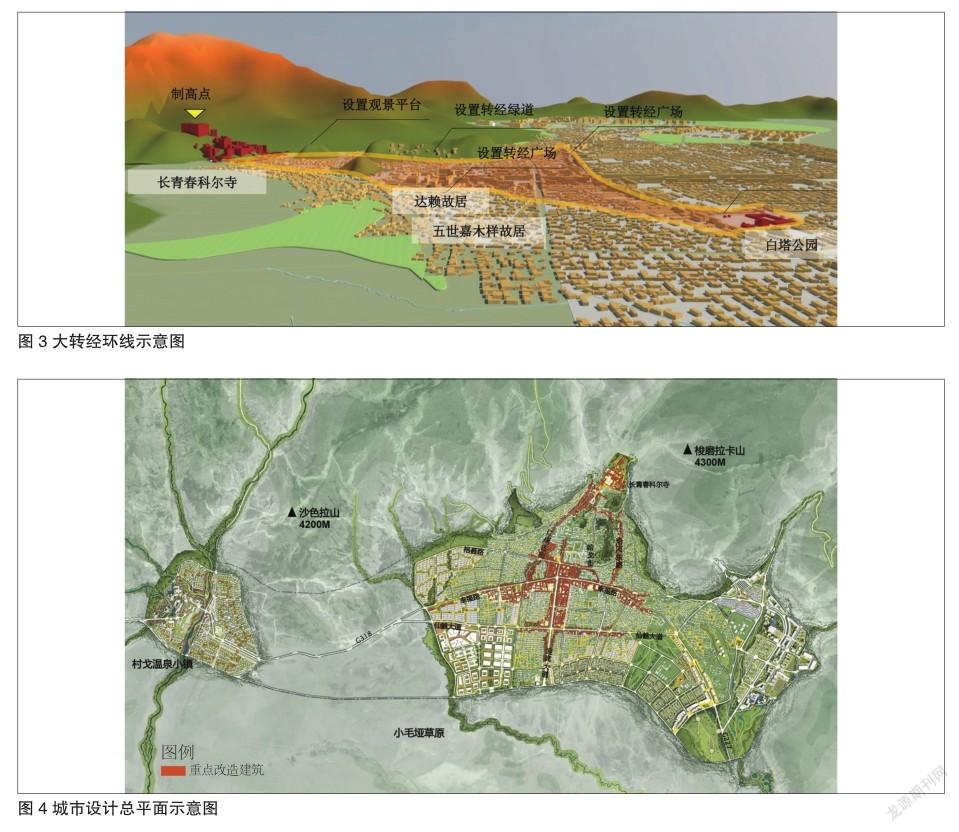

本文立足理塘康巴文化本底,梳理出理塘县城“一寺三环、一道多点”的文脉结构。从藏区城镇建设历史上看,由于宗教的至高地位,普遍存在“先有寺后有城”的规律,理塘县城亦不例外。理塘县城的城镇建设也是围绕长青春科尔寺展开,因而规划在文化传承策略上强化“一寺”,即长青春科尔寺;完善“三环”,即围绕长青春科尔寺形成的大、中、小三条转经环线;美化“一道”,即素有“天堂之路”之称的318国道,是理塘最重要的对外展示窗口;凝聚“多点”,即白塔公园、仙鹤广场、朝拜广场等重要宗教节点。通过修缮维护、立面改造、环境整治等手段,精细化设计,提升品质突显文脉结构。(见图3、图4)

3.2保护街巷格局

保持原有道路格局,综合考虑消防、交通需求,规划适当拓宽和疏通聚落内部主要干道及其他支路。随着藏区与内地的交流日益密切,318国道的交通作用日益提升,原有穿过城区的路段宽度已经难以满足需求。规划将318国道改线到城南,保护原有的道路宽度和街巷尺度。为了强化县城肌理特征,对内部枝状路网进行梳理,形成“小街区密路网”的格局,使交通量均匀分布,提高道路使用率。同时合理设置停车场,满足日益增长的停车需求。

3.3延续聚落特色

县城聚落主要呈现出两种空间模式:一是以长青春科尔寺和小神山为中心的“自由院落”型,二是沿土字型道路生长的“棋盘里弄”型。提炼现有两种模式,整合复制肌理拓展空间,指导新区建设,从而形成了“现代藏式”这种新型空间模式。老城区基本保留,只对年代久远、质量不佳的建筑进行整治更新,在聚落中心设转经房、白塔、玛尼堆等宗教设施,沿转经环线布局建筑风貌相协调的酒店、旅馆、民宿等旅游设施,发挥长青春科尔寺等重要旅游资源的优势,强化藏区传统城镇肌理特色;沿“土”字型发展区域,对低效用地区域沿用鱼骨式道路,延续“棋盘里弄”格局进行织补,结合宗教朝拜活动,设置特色手工作坊、工艺品制作、展览、精品销售及藏式餐饮,形成藏式特色商业街。梳理出朝拜广场、白塔公园等开放空间;外围城区采用“现代藏式”模式,满足藏族居民现代生活的需求(见图5)。

3.4整合藏式建筑肌理

县城传统民居在空间构成上呈现出“一主一次、一坝一院”的典型藏区特征:主体建筑居北,次要的附属建筑居东或西,围墙将主次建筑、草地围合成院落,与内陆传统民居有显著区别。规划沿用这种院落构成模式,主体建筑平面采用典型的“回”型布置方式,以经堂为中心,通过室内转经路线组织空间,平面方正灵活、内外空间相互穿插;功能上兼顾宗教与生活,合理分区、节约紧凑;立面沿袭藏民居“防卫观”的传统,高碉楼造型,少门少窗,就坡建房、高低错落,平屋顶,控制收分、窗墙比;建筑色彩总体选取黄、红、黑为主导色,蓝色为点缀色,白色为背景色,契合藏传佛教的“洁净观”。通过平面、功能、立面、色彩等元素控制,强化藏区传统民居风貌的特色。

县城老区建筑平面空间肌理保护相对较好,但是竖立面肌理破坏较为严重,这也是大部分城镇中最容易破坏的部分。县城老区的街区竖立面由于近几十年的无控制性建设,各个时期的建筑材料、建筑样式都留下印记。如建筑檐口不同时期的无序广告牌,尤其是巨大的广告牌,严重影响了建筑风貌;墙体因不同时期的建筑材料如素混凝土、涂料、水磨石、瓷砖、花岗岩等,从色彩和质感都突破了原有的肌理特征;铝合金门窗、卷帘门等,以及随意乱挂的空调机等更是建筑肌理的破坏者。规划对竖立面的广告进行设置指引,严格控制其尺寸和位置,广告制作材料尽量使用当地木材;墙体材料因业已建成的事实难于补救,规劃采取涂刷富有当地特色的来样黄、大地红等涂料,形成色彩统一的外立面。统一的墙面肌理中也偶尔会有例外,不同时期形成的具有代表性的历史建筑由于本身具有较高的历史价值和艺术价值,成为街区风貌的重要展示点。如仙鹤宾馆,经过岁月积淀,已成为理塘县城的标志之一,虽不属于传统建筑风貌,但是其建筑造型和体量并不影响街区风貌的整体形象,规划予以保留,这是偶然性肌理保护的体现。保留偶然性肌理既反映了城市发展的时空过程,也体现出整治真实的历史建筑与建造假古董的本质区别。

外围新区延续老区传统藏式民居的空间模式,通过院落拼接的方式,形成空间变化丰富的组合肌理,沿街建筑高度控制以2~3层为主;院落内部布置小型草坝,院落组合以转经房为中心,设置白塔、玛尼堆等宗教设施,力图规划成尺度宜人、层次丰富、宗教氛围浓厚的生活社区(见图6)。

3.5活化历史街区

仁康古街长近千米,仁康古屋(即七世达赖喇嘛故居,六世达赖仓央嘉措的转世之地)、芒康民居、五世嘉木样故居均散布于此,是数百年佛门宝地,浓缩了理塘的民俗风情,吸引远近大量信众朝拜,见证了康南藏寨的发展历程。规划修缮仁康古屋,将其改造成博物馆。对街区广告招牌、标志牌、新的建筑立面提出城市设计指引,使用藏族传统元素、色彩来表现,杜绝视觉污染。户外标识系统全部使用石质,室内标识牌一律使用木质,使用藏、汉、英三种文字镌刻。对民房外风貌改造提升,对居民房外墙统一用手工涂抹黄泥等穿衣戴帽。统一的房屋建筑,统一的外墙颜色等,与相邻的民居街巷相连成片,开发为休闲步行街,游客既可感受藏传佛教的浓厚气氛,又可体验藏区民俗文化风情。

3.6历史建筑保护

将县城建筑按质量和风貌分为三个等级,有针对性地采取保存、修缮和修整等方法进行保护。保存一级保护建筑,更换和修缮个别构件,修旧如旧,保留原汁原味;成片维修二级保护建筑,局部修缮,保护外观风貌,提升内部设施,在保护院落格局的前提下进行活化利用,赋予转经、展览、凭吊、纪念等新功能;结构性修整三级保护建筑,拆违治危,使其与传统风貌相协调。

4结语

城市肌理是引导城市建立脉络、形成有序空间感受的重要方式,是一种创造空间可能性的艺术,建筑要素依托不同的历史脉络进行独特的拼贴并置,构建出自身独有的空间结构体系。城市肌理中蕴含着的历史真实与人文韵味,不但铭刻了一座城市的独特岁月痕迹,连接了城市过去与现在,也是城市未来发展的重要基础,尤其是在“千城一面”的困扰下,基于城市独特肌理的城市设计更显得弥足珍贵。藏区城镇因其独特的地理、人文条件,开展城市设计时更要注意因地制宜,可概括为:

(1)新旧协调。随着藏区城镇发展,空间拓展在所难免,城市设计要减少标新立异,更多的追求新旧协调,避免藏区城镇内地化。

(2)延续文脉。藏区城镇吸引人的魅力更多的源于独特的历史文化与物质空间的融合,在规划设计时应深层挖掘地域人文特色,避免人文符号化。

(3)精准聚焦。城镇发展是一个复杂的系统过程,城市设计不可能方方面面涉及,需要抓重点,聚焦影响藏区城镇特色的显著因素,提升规划的实操性。

参考文献:

[1]杨俊宴,谭瑛,吴明伟.基于传统城市肌理的城市设计研究——南京南捕厅街区的实践与探索[J].城市规划,2009(12):87-92.

[2]童明.城市肌理如何激发城市活力[J].城市规划学刊, 2014(3):85-96.

[3]阮仪三,蔡晓丰,杨华文.修复肌理 重塑风貌[J].城市规划学刊,2005(4):53-55.

[4]李开猛,黄少侃.藏区特色的城市风貌规划策略与实践[J].规划师,2016,32(3):61-67.

[5]吴明伟,阳建强.现代城市更新[M].南京:东南大学出版社,1999.

[6]荣丽华,吕慧芬,杜明凯.彰显藏区地域特征的高原小镇总体布局规划[J].规划师,2013,29(3):35-38.

[7]原广司.世界聚落的教示100[M].北京:中国建筑工业出版社,2003.

[8]杨俊宴,吴明伟.城市历史文化保护模式探索[J].城市规划,2004,20(4):45-48.

[9]丘连峰,邹妮妮.城市风貌特色研究的系统内涵及实践[J].规划师,2009,25(12):26-32.

[10]段德罡,刘瑾.城镇风貌规划的内涵和框架探讨[J].城乡规划,2011(5):30-32.

[11]闾海,许珊珊,张飞.新型城镇化背景下江苏省镇村布局规划的实践探索与思考——以高邮市为例[J].小城镇建设, 2015,33(2):35-40.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2015.02.006.

[12]齐立博.回归田园——基于江苏省如皋市搬经镇总体规划的思考[J].小城镇建设,2017,35(8):30-33.doi:10.3969/j.issn. 1002-8439.2017.08.004.

[13]齐立博.试论小城镇规划的困境和出路——兼论《镇规划标准》实施建议[J].小城镇建设,2015,33(1):37-40.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2015.01.010.

[14]葛丹东,徐威.从“单一生产”到“多元耦合”——浙江“江南钙谷”特色小镇规划建设研究[J].小城镇建设,2018,36(5):32-37. doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.05.005.

[15]厉华笑,杨飞,裘国平.基于目标导向的特色小镇规划创新思考——结合浙江省特色小镇规划实践[J].小城镇建设, 2016,34(3):42-48.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2016.03.011.