基于山水林田城村共同体视角的小城镇城市设计路径探索

赵彦超 张清华 唐克然

摘要:大多数小城镇历经自发生长的过程,其城镇空间、自然环境和本土文化在长期的互动中建立了紧密的联系,形成和谐共生的山水林田城村有机整体,而上一时期的快速城镇化过程对这种联系造成了不同程度的破坏。在生态环境保护、城镇化品质提升、区域城镇体系完善和城乡关系平衡等当下重要的城市发展命题之下,从生态环境和地域文化視角认知每个小城镇独有的特色,并将其通过城市设计手段固化在城市空间中,从而形成与本土环境和文化相融共生的特色小城镇空间,具有重要的现实意义。本文以青海省贵德县中心城区核心区城市设计为例,介绍了从认知生态环境和地域文化特色入手,以城市设计的方法对自然—田园—城镇的有机整体关系进行保护和发展,从而形成完整统一、具有“本土”特征城镇空间的小城镇特色空间营造路径,具体包括研读环境本底肌理和城镇发展脉络,谋求自然、城镇、乡村并行生长的总体空间布局,营造延续自然乡野脉络的城市公共空间三个主要方面。

关键词:城市设计;生态环境;地域文化;小城镇;贵德县

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.007 中图分类号:TU984

文章编号:1009-1483(2019)06-0041-08 文献标识码:A

Urban Design’s Approach of Small Town Based on the Recognition of Organic and Holistic Interrelationships among Nature, Rural Areas and Town: A Case Study of the Core Area of Guide County’s Urban District, Qinghai Province

ZHAO Yanchao, ZHANG Qinghua, TANG Keran

[Abstract] As most small towns were undergoing spontaneous growth, strong linkages are forged among town space, natural environment and local culture in the process of their long-term interactions. Various components of the natural and built environments, including mountains, rivers, forests, farmland and villages have formed a harmonious, co-existing organic entity. Rapid urbanization from the last stage, however, has caused different degrees of damage to such linkages. Under some of the key themes of urban development including ecological environment protection, enhancement of the quality of urbanization, refinement of regional city-town system and balancing urban-rural relationship, recognizing the unique features of each small town from the perspectives of ecological environment and local culture, materializing them in urban space through urban-design approaches and forming small-town space where local environment and culture fuse together has practical significance. This article presents the case study of the urban design of the core area of Guide County’s urban district, Qinghai Province. It introduces the use of urban design’s approach to protect and develop the organic and holistic interrelationships among nature, rural areas and town, in particular through cognizing ecological environment and local cultural characteristics. And through this approach, a path leading to a holistic, distinctive and localized small town space has been established. Specific conducts entail three dimensions, namely, studying the fundamental texture of environment and trajectories of town development, striving for an overall spatial structure wherein nature, towns and villages grow in parallel, and creating urban public space that extends the threads of the nature and countryside.

[Keywords] urban design; ecological environment; local culture; small town; Guide County

引言

近年来,为了应对我国城镇化发展阶段的转变,解决快速城镇化累积的一系列问题,城镇建設的战略重点转向自然生态资源的保护和人居环境品质的提升。大多数小城镇在长期的自发生长过程中,城市空间与周边的自然环境和内生的本土文化形成了紧密的联系[1],而在快速城镇化过程中,“自上而下”为主的城镇建设推进方式对这种联系造成了不同程度的破坏,很多小城镇盲目复制大城市的空间布局和组织方式,产生了生态破坏、特色丧失、资源浪费等一系列问题。在我国城市设计的核心价值由关注“自上而下”对土地的控制性主题转向关注城市的成长性和市民社会需求的引导性主题的背景下[2],从生态环境和地域文化视角认知每个城镇独有的特色,并将其通过城市设计手段固化在城市空间中[3],从而形成与本土环境和文化相融共生的特色小城镇空间,具有重要的现实意义。

1基于山水林田城村共同体认知的城市设计路径

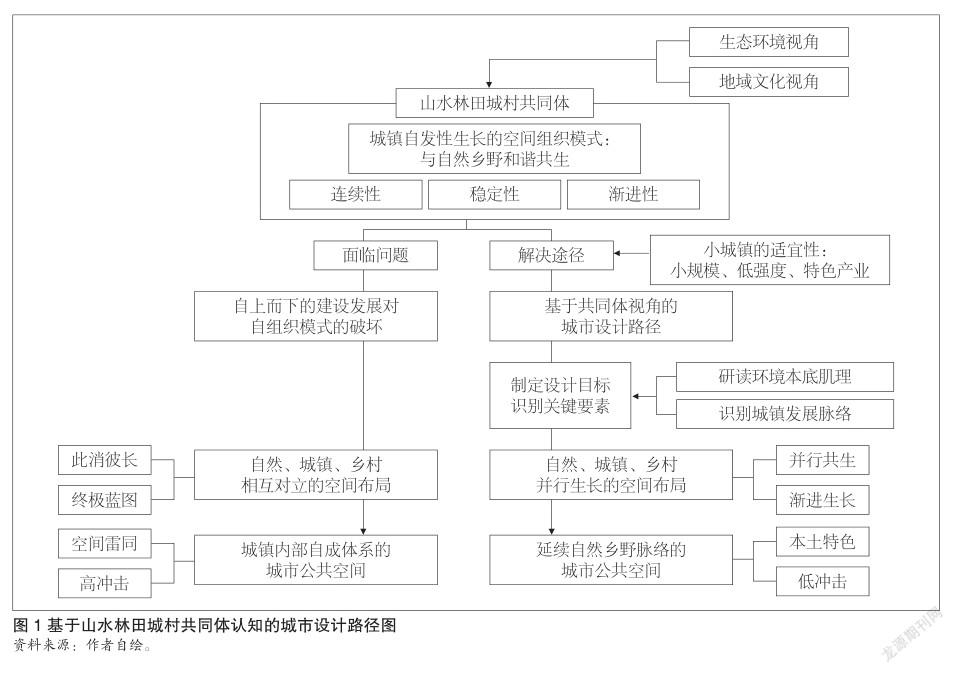

从生态环境和地域文化视角认知城市,在世界范围已经具备较多的理论基础和实践经验。在小城镇的空间尺度下,城镇空间与地域环境呈现高度的共生性,对于这种共生性的认知和分析,可以为小城镇城市设计提供丰富的设计依据,为各项空间要素提供明确的设计目标,进而形成引导城市设计方案编制的一套完整技术路径(见图1)。

1.1 对城市空间认知的生态环境和地域文化视角

20世纪70 年代以来,城市设计学科随着全球环境变迁开始更多地考虑城市空间与自然环境的相关性。麦克哈格最先提出了设计结合自然的理念,构建了生态城市建设的基本理论框架[4]。王建国将第三代基于环境优先原则的城市设计思想和方法统称为绿色城市设计,提出“整体优先”和“生态优先”的准则[5]。

基于对全球化背景下地域人居空间趋同的反思,从人类聚居和地域文化视角对城市空间进行系统认识的规划思想得以产生。吴良镛先生在“人类聚居学”的基础上提出的人居环境科学理论[6],指出在我国广阔疆域和深厚文化积淀下,多种地域文化的城市“种群”得以形成[7],基于地域文化特色的城市设计倡导城市空间在一定地域范围内与环境相融合,形成了有别于其他地域的独特文化内涵及风貌特色,体现在城市的自然山水、街道、街区、建筑群体等多个方面[8]。

生态环境视角的城市设计强调了城市作为生态系统有机组成部分的属性,地域文化视角则在此基础上强调独特的本土风貌是城市在受发展过程中多种因素共同作用的结果[9],而地域自然环境在其中处于先决和主导的地位。实质上,这两种视角的城市设计探讨的核心内容可以理解为:在自上而下的城市建设推动过程中,如何延续或模仿城市自下而上缓慢生长时所采取的空间自组织模式。

1.2 对小城镇山水林田城村共同体的认知

小城镇较小的规模和尺度意味着其与周边的自然生态环境有着相较于大城市更为密切的关系,在长期自下而上为主导的“生长性”发展中,城镇空间中的环境、社会、经济、人文各方面要素呈现一种紧密的相互依附和共生的状态。由于较小的发展规模和较低的建设强度,以及一些不同于大城市的特色产业发展定位(如旅游、文创产业等),小城镇在新的建设发展中最有可能沿用和发展“自然生长式”的城市空间组织模式,从而延续这种共生状态以达到顺应自然和传承文化的基本目的。这种空间组织模式具有连续性、稳定性和渐进性的特点。

(1)连续性:自发的城镇发展一般尽可能地减少对自然生态环境带来的冲击,顺应为主,改造为辅,客观上使新产生的空间与已经存在的空间遵从同一逻辑——自然生态环境本底的肌理进行空间组织,人工与自然、新城与老城、城市与乡村不是此消彼长而是并行共生的关系。

(2)稳定性:由于自然环境本底的相对稳定性,这种空间组织模式在应对不同发展情景时,其空间要素组织的合理性和空间结构的完整性也是相对稳定的[10],不易受政策、产业、人口流动等因素的影响。

(3)渐进性:整体空间组织逻辑在空间上的连续性和在时间上的相对稳定性,意味着城镇空间的结构将呈现一种具有弹性的有机渐进状态,形成持续生长的山水林田城村生命共同体。

1.3 基于共同体认知的城市设计技术路径

1.3.1研读环境本底肌理和城镇发展脉络

从山水林田城村的共同体角度去认知和设计城市空间,即需要在更大的空间范围上识别自然环境的本底和在更长的时间范围上阅读城镇发展的脉络。通过对城镇所处的自然环境独特的地形、地貌、流域特征等进行分析,结合发展历程中城镇的主导功能更替、空间拓展演变等,认知城镇、乡村空间与自然环境在长期互动的过程中形成的空间组织关系。从这种有机空间关系中,可以进一步识别对于城市设计方案具有指导意义的空间特色核心目标[11]和空间构成的关键要素,并在此基础上进行城市空间形态方案的制定。

1.3.2谋求自然、城镇、乡村并行生长的总体空间布局

基于对共同体空间组织模式和空间构成要素的识别,可以对自然生态保护、乡村田园发展和城镇建设拓展对空间上不同的需求予以解读,对现存的不同空间要素进行价值判断,并据此选择未来发展中三种空间不同的发展方向,以谋求自然、城镇、乡村和谐共生并行生长的总体空间布局和空间形态。在发展路径上追求三者并行,在空间边界上追求互融和共生,在建设时序上追求渐进生长[12]。

1.3.3营造延续自然乡野脉络的城市公共空间

在城镇内部空间的塑造中,城镇与自然乡野空间的“一体”意味着城市化的公园绿地系统和城市公共空间尽可能地尊重现状地形、植被和建构筑物遗存,尽可能地与城镇空间周边的山水林田相衔接,这种衔接可以是绿地系统、慢行系统层面的,也可以是功能组织和景观视线系统层面的。城镇空间在时间和空间上与周边地域环境的联系,将时刻强化身处其中人们对本土环境和地域文化的感知。

2贵德县概况

2.1 贵德:沿黄谷地绿洲与高原文化古城

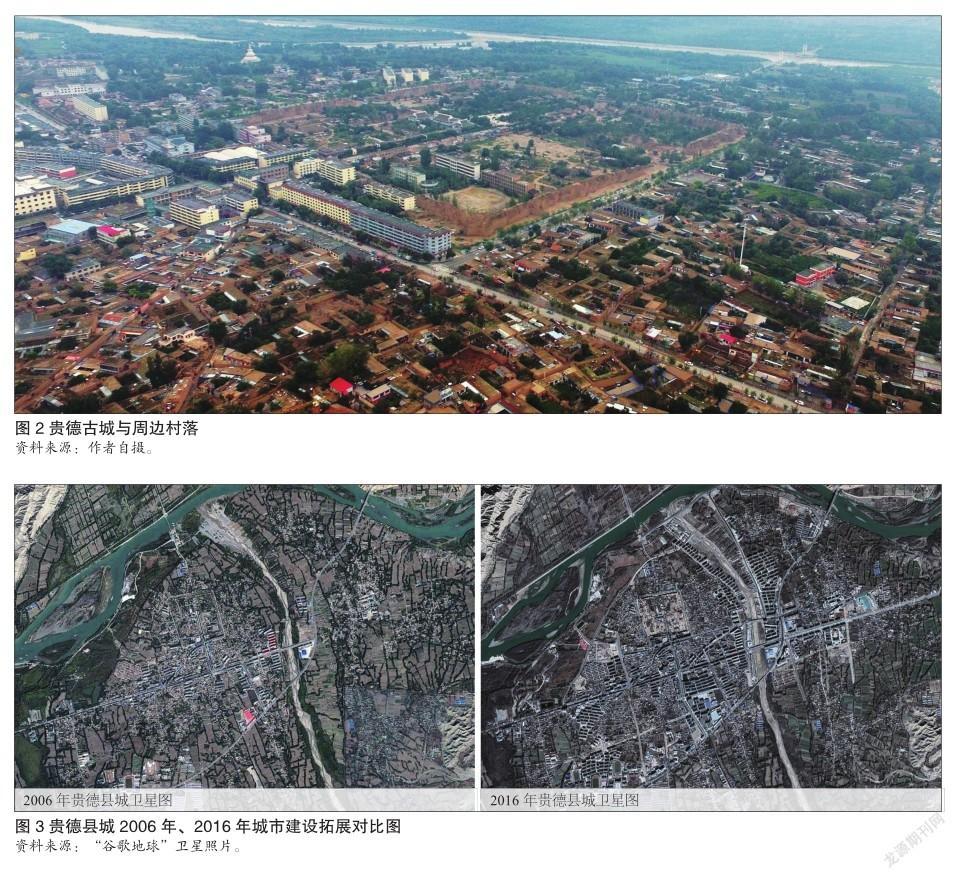

贵德县位于青海省东部,隶属海南藏族自治州,距离省会城市西宁约100公里,县城海拔2200米,2016年中心城区核心区(不包括外围组团)现状城镇人口3.6万人,建成区面积约7平方公里,规划至2030年建设用地面积约11平方公里。因其独特的区位和气候环境优势,贵德素有“高原小江南”“西宁后花园”的美称。贵德从西汉起正式列入中央王朝的建制体系,县城内有多处古文化遗址遗迹,其中的贵德古城是青海省乃至西北地区保存最为完整的古城之一(见图2)。各民族、宗教长期和睦共处,县城境内呈现独特的多元、包容、融合的文化特征。2016年12月,贵德被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区,2016年批复的《青海省贵德县城市总体规划(2015年—2030年)》明确提出,贵德城市发展目标为建设“国家著名的高原特色生态旅游城市和西部地区新型城镇化的小城镇典范”。

2.2 发展矛盾:特色发展对特色资源的破坏

在政府以特色生态旅游为主导发展方向的推动下,贵德凭借优越的自然景观资源、历史文化资源和区位优势资源在近几年吸引了众多开发商与投资者,在旅游服务设施建设、商业服务设施配套、乡镇居民还迁和公共服务设施补全等方面产生了较强的建设诉求,进而产生了大量对未开发城市建设用地的需求。城镇化的加速有利于地方的发展,却难免对中心城区长期以来相对稳定的城镇、自然、乡村空间格局造成冲击,对具有保护价值的自然植被、田园和历史文化遗存等形成一定程度的威胁。

当地政府充分认识到这一威胁,从规划编制和行政管理的层面积极采取应对措施,但仍然难以避免地受到上一阶段城市发展模式惯性思维的影响和限制。在局部地区,一些城市建设发展已经造成了问题:大量的新增城市建设虽然在规划建设用地范围内,却在空间布局上呈现一种离散的、不集约的拓展方式,再加上基于“方格网+环路”道路网骨架的城镇空间扩张路径,对绿洲的林木植被和田园乡居造成较大冲击;古城内的生活街区受到破坏,较多的古城内部空间肌理和城市生活文化消失;在新建的集中连片的城镇空间内,贵德古城原有的林木葱郁、梨花鸟语、庄廓错落的特色景象很难再被看到(见图3)。

3认知沿黄绿洲与边屯古城生命共同体

3.1 沿黄绿洲的生态环境本底

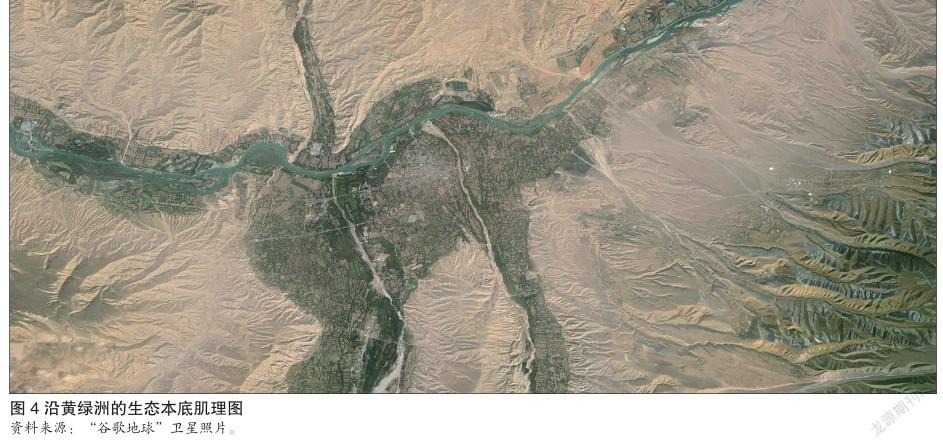

以生態环境系统的视角为切入点,认知贵德所处的河谷地貌特点,需要从更广大的尺度阅读流域段落的生态环境本底。受青藏高原地质构造抬升的影响,在长期的历史过程中黄河在贵德盆地产生强烈下切,河流岸线两侧山体形成较大的高差,在下沉的贵德盆地中逐渐形成了山前洪冲积扇和辫状水系[13],两侧汇水形成的支流基本呈垂直的方向流入黄河,塑造了叶脉状的流域肌理。在东河、西河两条较宽支流汇入黄河的位置,南侧山前地势平坦的区域面积较大,四面山体围合而成山谷平原区,在长期的人类聚居影响下形成半人工化的农业灌溉绿洲,相对集中连片的区域南北长约7公里,东西宽约9公里,成为在连绵向东的河川谷地地貌中一个相对独特的节点,贵德古城便选址于此(见图4)。

3.2 边屯古城的城镇发展脉络

明代洪武八年(公园1375年)始建归德守御千户所,在覆盖如今贵德、同仁、尖扎、循化地区的广阔范围内形成以贵德古城为中心、以军事防御和屯田移民为主要职能的“归德(贵德)十屯”[14]。除了保存相对完整以外,贵德古城重要的历史文化价值体现在其为边屯文化在青海地区典型的物质空间载体遗存这一点上。边屯文化是基于我国民族多元、疆域广大特点上在全国范围存在的一大类文化,指“迁徙屯居边疆民族地区各族人民,千百年来在开发边疆、建设边疆、繁荣边疆、保卫边疆历史进程中,形成以中原文化为核心,以边地区域文化为依托,融汇当地和周边各民族传统文化,具有典型屯垦戍边实民文化特点的一种综合性文化现象。” [15]

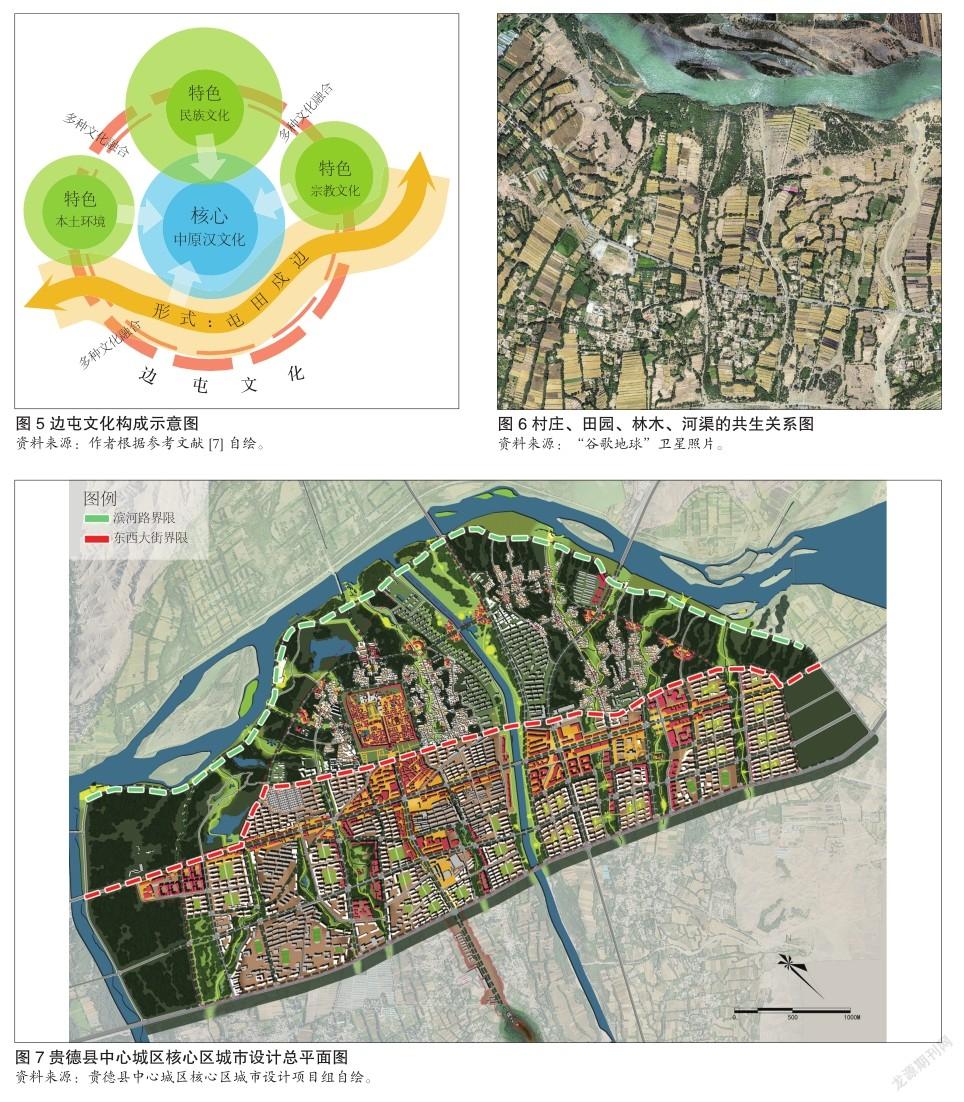

军事防御的目的、屯田移民的形式和中原文化与地域民族文化交融的实际结果三者构成了边屯文化的三个重要方面。进一步转换到物质空间的层面便不难看出,除了军事防御性明显、中原汉文化突出的贵德古城以外,其核心空间周边的田园村庄、民族文化建筑和北入黄河的灌溉水系均承载了重要的文化信息,它们互惠共生、共同构成的有机整体才能称为贵德边屯文化完整的文化风貌载体,从这个角度来看,对古城和黄河沿岸的划界式“个体保护”是远远不能支撑本土特色文化的传承与延续的(见图5)。

3.3 山水林田城村的生命共同体结构

由于年降水量较低而蒸发量较高,在区域内的半人工生态绿洲中,实际只有沿自然水系或人工灌溉渠的局部区域适合生长乔木,同时高大的乔木形成的树荫减少了水的蒸发,二者依附共生形成了一条条向北通向黄河的蓝绿廊道,水系与乔木形成的廊道围合一块块展开的农田,既提供了灌溉用水,又提供了防风屏障。在这样的肌理之下,自发形成的道路和村庄也呈现依附河流的南北向带状布局,而具有军事防御和权力属性的古城以一种明确的几何形状在自然的“梳齿”状绿洲肌理中分异并突显出来,结合与南北山体的轴线关系形成对整体场域、甚至对整个河口绿洲的空间控制力,在功能上也成为绿洲广大农耕区域的政治和文化中心(见图6)。

进入现代城镇化发展时期后,城镇空间在古城南部沿中轴线和主要的交通道路(迎宾路)呈典型的十字结构生长,原有的以古城为政治文化中心,以乡村田园为耕种生产空间的功能结构,逐渐转化为以县城中心为综合服务和交通集散中心,以田园庄廓为农业及特色旅游服务区,以古城、黄河岸线、地质公园和民族宗教寺庙为旅游目的地的功能布局结构。

从古到今、从自然到人工、从文化到产业,在河谷绿洲生态基底之上的山水林田城村各种空间要素在长期生长过程中实际上形成了鲜活的相互依存、相互映衬的“生命共同体”结构。

4黄河、田园、城镇带状并行的总体空间布局

贵德长期形成的生命共同体结构在生态环境保护、历史文化传承和特色旅游产业发展方面均有着重要的价值,基于这一认识,城市设计方案以保护和发展这种共同体结构为切入点提出总体形态布局的提案。综合考虑风貌完整性、现状建成情况和相关的风景名胜区、历史文物保护规划等,方案提出南居北游、南城北园的空间布局策略,以滨河路和东西大街为界限划定从北至南 “黄河清湿地公园生态景观带”“古城—田园边屯文化旅游景观带”和“高原特色城镇带”三个层层递进的景观风貌分区,从自然生态空间逐步过渡到半人工生态空间,再到集中集约的城镇空间(见图7)。

城市设计重点针对“古城—田园文化旅游景观带”提出相应的空间建设引导策略,形成自然、乡村田园和城市三种空间的“软边界”。空间引导层面谋求在保留原有建设空间模式的前提下,实现村庄居民的在地城镇化,具体包括营造田园特色风貌、建设适宜道路系统、提升居民生活品质和强化旅游服务功能。在不进行大拆大建的整体原则下,城市设计划定了河渠系统、林木植被和庄廓田园的保护范围,明确对新建、改建建筑的形体、高度和风貌的控制要求;以提升交通通行能力、保护原有道路肌理、保留宜人道路尺度为原则,针对村庄道路的改造、拓宽和路网系统完善提出了设计方案。以城市生活标准为特色风貌片区补足托幼、教育、社区医疗等公共服务设施和市政服务设施,适当增加公共活动空间;结合现状已有的特色民宿,合理划定旅游景观路线,补充完善旅游服务设施和停车、慢行设施,对具有旅游吸引力的重要节点空间提出改善提升策略。

5延续流域脉络的蓝绿空间和城市组团

5.1 疏齿状的蓝绿空间系统

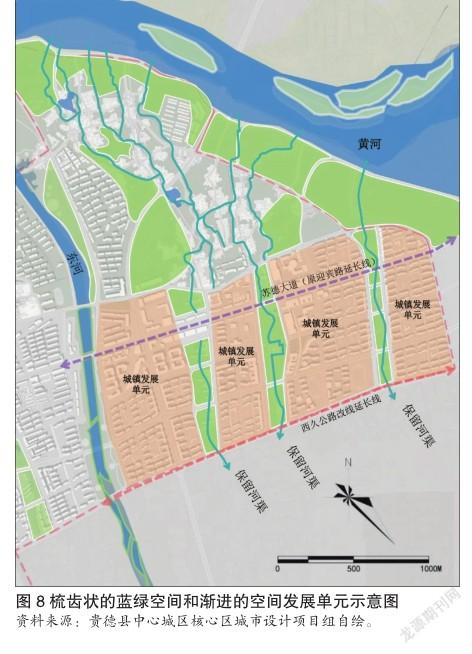

在降雨量小、蒸发量大的高原气候条件下,如果按照传统城市化的“地块型”公园绿地模式布局贵德的公园绿地系统,一方面很多沿南北向肌理生长多年的高大乔木将面临砍伐,另一方面重新培育新建公园绿地的植被将产生高昂的建设和维护成本,城市设计提出尽可能地保留原有河渠和树木的蓝绿廊道,顺应河谷绿洲叶脉状肌理,形成南北向伸展连续、契合自然的“梳齿状”蓝绿空间体系,在用地布局中坚持蓝绿相依的原则,传承传统本土营造智慧,结合海绵城市理念与措施,在原有河渠水系的基础上构建城镇空间的绿地系统(见图8)。

南北连续的蓝绿空间廊道与北侧的黄河岸线和南侧乡村田园腹地形成有机的联通,通过慢行通道、绿化脉络和景观视线拉近了南北两侧的山水自然景观与集中建设的城镇内部空间的距离,营造了望山见水的人居空间环境。

5.2 有机渐进的单元组团结构

在梳齿状的蓝绿空间体系框架下,结合城市组团适宜规模和公共服务设施布局等因素,城市设计将南部集中建设的高原特色城镇发展带划分为若干个南北向展开的空间发展单元(见图8)。充分依托联系城市对外交通的主干道苏德大道(原迎宾路)和改线后的西久公路,通过空间设计的手段保证每个城镇发展单元从空间要素、适宜规模、公共服务设施配套等方面的单元均好性,为贵德的城镇发展建设提供了一条渐进式、集约化、单元化的分期建设路径,应对未来发展的不确定性。

中心城区周边正在规划中的沿黄高速公路、通用机场等重大对外交通基础设施均将间接地通过苏德大道和改线后的西久公路接入城区,这两条在城区内呈东西向贯通的城市道路自然成为南部城镇集中建设区的功能和空间主轴。

每一个南北向伸展的城镇空间单元均形成一个完整的城市空间断面,北侧靠近黄河与特色旅游区的界面,南部靠近田园乡村,东西两侧临近蓝绿廊道。每个单元均包含从较低强度到较高强度的、从靠近功能主轴到靠近生态文化景观的各类建设开发用地,支撑每个发展阶段不同用地需求的城市功能。同时,每一个城镇空间单元依托不同的功能节点,形成相对完整的居住—就业空间配比,同时以适宜的规模(50~80公顷)在一个时期的集中建设发展后,保证社区级公共服务设施和公共空间的活力,避免了因为过早地拉开城镇化空间框架造成一个时期内的城镇空间活力不足和公共服务设施、市政设施利用率的问题。

6结语

贵德中心城区核心区最终形成的空间方案,在顺应河谷绿洲环境基底的基础上,充分识别、尊重和发展了地区原有的生态、文化、社会相融相生的共同体结构,基于此构建了用地布局、产业发展、蓝绿空间、居住生活、道路交通、建筑风貌相融相生的新城镇空间共同体结构,从整体城市空间营造的角度,运用城市设计手段在小城镇特色化发展的方向上进行了探索和尝试。项目通过与控制性详细规划的有效结合,将城市设计意图向建设实施进行了转化,比较遗憾的是,由于城市设计的编制晚于总体规划,方案中部分涉及城市主干道、公园绿地系统等的城市总体空间结构设想只能进行有限地落实,这也体现了总体城市设计作为总体规划(今后的国土空间规划)专题进行同期编制的必要性。

参考文献:

[1] 王承华,杜娟.小城镇空间特色塑造探讨——以南京谷里新市镇城市设计为例[J].小城镇建设,2015,33(5):64-69.doi:10.3969/ j.issn.1002-8439.2015.05.014.

[2] 王建国.21世纪初中国城市设计发展再探[J].城市规划学刊,2012(1):1-8.

[3] 李思逊,万婷.城市设计观下小城镇规划方法探索与改革[J].小城镇建设,2017,35(8):66-70.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017. 08.010.

[4] 麦克哈格.设计结合自然[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

[5] 王建國.从理性规划的视角看城市设计发展的四代范型[J].城市规划,2018,42(1):9-19,73.

[6] 吴良镛.人居环境科学导论[M].北京:中国建筑工业出版社,2001.

[7] 王纪武.地域文化视野的城市空间形态研究——以重庆、武汉、南京地区为例[D].重庆:重庆大学,2005.

[8] 李旭,臧福洋,曾寒梅.基于城市形态地域特征的总体城市设计实践探索——以泸州市合江县江北新城为例[J].西部人居环境学刊,2016,31(1):81-87.

[9] 高敏.总体城市设计中基于地域特征塑造风貌特色[D].天津:天津大学,2014.

[10] 杨一帆.建构与织补——跨越宏观与微观的城市空间秩序梳理[J].城市环境设计,2016(2):26-31.

[11] 张立涛,刘星,薛玉峰.小城镇城市设计技术要点研究[J].小城镇建设,2017,35(5):54-60.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.05.014.

[12] 黄文亮.城市如蔓藤般生长——几种结构与方式的探思[J].城市环境设计,2017(3):332-334.

[13] 苗琦,钱方,赵志中,等.黄河贵德段河流阶地及演变研究[J].地质调查与研究,2012,35(1):34-38.

[14] 薛舒凡.明代“贵德十屯”边墙调查[J].青藏高原论坛, 2017,5(1):49-54.

[15] 张佐.边屯文化历史价值及地位探讨[J].学术探索, 2013(7):112-116.