尚未到来的喧嚣?

“复调——艺术生态调查”是南京艺术学院美术馆于2013年发起的展览项目,至今已经以四个展览与四部纪录片分别调查了江浙沪、北京、珠三角、云贵川(渝)区域中的艺术家。“复调”艺术项目最早提出是引用巴赫金的理论,旨在以“和弦”和“多声部”呈现区域间当代艺术的多元生态,并同时在展览中呈现艺术家的生活状态与创作状态。经过四期的展览呈现,策展团队不断对自己策展实践中所面对的问题进行了多次反思:1.策展团队不再执着于“艺术生态”这个宏大的命题,一个展览或者一部紀录片对于区域艺术生态本身只有短暂的呈现意义,只能以生态调查的方式去进行策展行动,而不能将一个展览当成是调查的结果。2.策展团队的考察方式从“面”转变为“线”,从调查的广度开始转变为调查的深度,开始注重线索的独立性。3.更多去进行展览的“剪辑”而不是纪录片剪辑,用艺术家与作品等素材来剪辑成脉络更清晰的展览呈现,用未剪辑的真实素材来构成纪录片。

回到“复调5”的展览内容,与前四期国内的艺术生态调查不同,第五期的“复调”将整个东南亚区域作为调查对象。作为“复调”首次的国际调研,其从策划一开始就面临着诸多亟待解决的问题。1.为什么是由高校美术馆来策划东南亚的艺术项目?2.策展人与策划团队对东南亚的艺术家与生态是否熟悉?3.一年时间的筹备与两个月时间的实地考察能否达到调研目的与展览呈现目的?4.如何在整个展览中处理多语言、多民族、多政体、多宗教之间的复杂关系?5.国际艺术视野中,东南亚的艺术家与作品已经开始被广泛关注,“复调”如何跟其他美术馆的类似项目(例如日本森美术馆与国立新美术馆共同主办的东南亚艺术展览“太阳雨”,展览现部分巡展到中国台湾高雄美术馆)保持差异性。

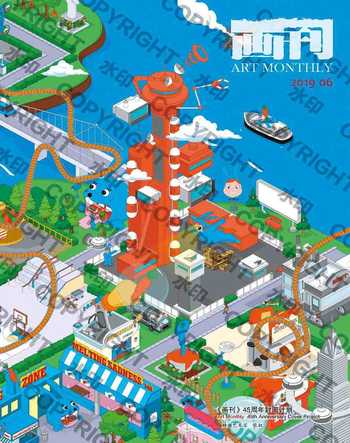

带着前四期“复调”项目的自我反思的问题以及第五期“复调·东南亚”面临的新问题,南京艺术学院美术馆的策展团队于2019年4-5月在新加坡、雅加达、日惹、曼谷、清迈、河内等城市进行了第一次实地考察与调研。南艺美术馆策展人王亚敏与《画刊》杂志主编孟尧共同以观察员的身份加入进来。2019年6-10月将在《画刊》杂志上开设“复调·东南亚”的专栏,将策展团队的策展思路与问题意识在《画刊》中逐期呈现。并最终将五期专栏的内容以文献或文献延伸的方式陈列在展厅。在本期的内容里,王亚敏的文字呈现了观察员视角下的喧嚣的东南亚以及“复调”行走的策展方式。(林书传)

未来在于“X”

关于这个目前还没有具体名字的项目,我想努力串联起诸多“贫乏”一瞥的瞬间。我们也只是混在潮水般涌入“新马泰”的,艺术和非艺术工作者人群中的,一小撮最微不足道的人。这是在衬托一种“亚洲的喧嚣”吗?还是身在当下心系未来的普遍的忧心忡忡?

火山出没的日惹的酒吧,严肃黝黑的本地DJ青年混搭出潮酷的旋律,来自澳洲的酒吧老板终于按捺不住,掏出手机,“谷歌”出一本书的封面,推荐过来:《未来在于亚洲》。我瞅了瞅,习惯性拇指在手机屏上一滑,一串“未来在于”打头的书推送出来,赫然紧跟的是:《未来在于女玩偶》。什么?为嘛是亚洲?我心里正嘀咕着,可澳洲老板关于本城的当代艺术还有一大堆话要说。在他噼里啪啦一通后,我断定,多年前这位白壮的澳洲客,跑到偏安爪哇岛中南一隅的海岸来落户和开酒吧,可能是一时心血来潮,或者迫不得已,但绝对是自己研发了一套理论和精神支柱的。这让我想到风风火火的另一个澳洲人阿桑奇(Julian Paul Assange),他在网络安身立命,这样的“在于”是不是也很未来呢?

赛博格@金三角

我的艺术工作者朋友说,澳大利亚、印尼和中国台湾等东亚岛链的地理和生意组合,可以看作是一个南方的“金三角”:金钱、机构、人力、地租和材料各取所需的当代艺术的热土(当然,传统东南亚的“金三角”不做艺术生意)。而我恰又撞到了一个满是赛博格之爱情调的黄金拍档案例。

梅拉·嘉斯玛(Mella Jaarsma)和令帝驼·艾迪普诺莫(Nindityo Adipurnomo )是一对夫妻档艺术家,同时也是一个老牌本地空间的创始运营者。这可以说是本地当代艺术基础设施一穷二白年代的第一家空间(Cemeti Art House),1988年迄今31年了,当时叫“画廊”,后来与时俱进改成了“艺术之家”。而最让我唏嘘的是,这对艺术创作和管理的双料夫妻档,同时还是一对国际搭档:梅拉是真正荷兰血统的白净女子,令帝驼则是实实在在的瘦黑高挑、眸子闪着单纯的本地小伙子。当然,现在的梅拉早已是慈眉善目的富态老太太了,令帝驼也已完全看不出来是当年那个帅气小伙了,如果他还有头发的话,也应该是一片花白的吧。这一对夫妻相互介绍时候的略显腼腆,相互间深情默契的一个眼神,还有那两双相互紧扣的肤色深浅不一的大手,真让我感情泛滥了一下:那些作品、展览、空间勾连的当代艺术史,真不如眼前的这一对鲜活和当代啊。他们甚至有点像是亚洲当代赛博格的一对男女菩萨。

梅拉的作品其实也很菩萨心肠,有一件作品是招待群众们烤青蛙吃,把指涉印尼排华惨案的艺术,搞得很有生活调调和通情达理:我们通过吃,透过饮食男女的相互关系,这就是人类既残酷又温情的社会斗争关系的活色生香的隐喻。东南亚甚至是亚洲自身,不就是这样一口活色生香的热锅,一个全球烧烤聚餐的“趴体”地带?自从有了各种“全球浪漫主义”解放运动(西方向东方寻求浪漫,东方向西方寻求解放?),西方和东方,北方和南方,熙熙攘攘你来我往地纠缠在这里,从吃(想想鸦片和香料吧)开始,又从吃升华。可以很残酷,充满烤肉的焦味;也可以很艺术,充满文化的装饰和想象。

替代性集体生活

旋律渐渐黯淡,被灌下好几瓶本地啤酒和艺术家自制的果酒,晃来晃去的DJ青年下班过来打招呼,一直在第一排用深情大眼睛为他不断点赞的女友也过来道别。不知过了多久,一阵眩晕,我踉跄着摸进附近黑漆麻乌的Ruang MES 56院落,又一头撞见了这哥们,原来他也是这个艺术团体的。接头的人叫巍莫·巴扬(Wiom Bayang),有点中年发福,看着有些面熟,昏暗摇曳的灯火中,还瞥见好多似曾相识的面孔,或许是这几天遍蹭各种空间时擦肩而过,或者略有寒暄的陌生朋友。

丛生的替代性空间的集体生活,这正是此城的艺术奇观之一。我不清楚这种替代性集体生活是否“替代”了什么,或是否是无法分类的一种。Ruang MES 56集体生活的历史则是在模仿一支摇滚乐队的爱恨情仇。这种集体生活的困难还经受了丧“家”的考验:2011年,在和KUNCI Cultural Studies Center合租房子因为房主破产清理而被收回后,他们放弃寻租房子,选择过一种没有片瓦遮天的集体生活。在Ruang MES 56的纪念文集中,有一篇充满《飘》一样的对土地不舍之情怀的文章《当房子烟消云散了》。怎么办?走着瞧。爱也罢,恨也罢,巍莫说他们像乐队一样渴望传奇。他自己用两块蛋糕的故事来挖掘这一传奇的冰山一角:他带了一块蛋糕到集体的第八届团拜趴,写了“我们能不能活得更有钱”。而在失去房子后的第十届纪念派对,他带去了另一块蛋糕,写了“我们能不能活得更懂事?”。

房子没有了,生活还要继续,但生活已悄然改变了。一些选择死一些选择活,一个集体死去或成了僵尸,新人新集体在腐烂之中滋润着生长起来。是否把这样的集体生活看作另一种必然的赛博格生活实验的形态?我想起梅拉的感慨:空间牛掰了,有人开始感冒,常常指指点点揶揄所谓“Cemeti画廊一路的”,无形的党派和鄙视链滋长起来。好吧,空间还要继续过下去,后来我们把“画廊”改成了“家”,算是换个马甲继续吧。我在一片黑灯瞎火中摸索着,翻给巍莫看梅拉夫妻两张跨越31年的沧桑合影,他刚刚从外地做完摄影工作坊连夜赶回来,略显疲惫。他告诉我,接受一种赞助就要付出一份工作。

淘金者、漂浮的夜校和未来的诺亚方舟

这般的生活现实中,谈亚洲的未来情怀,是要对幻灭未雨绸缪,还是尽管随着冒险而冒险?在河内,我还碰见另一位高大白净的澳洲小伙,他当时正忙着在空间(A Space)做采访。小伙说他去过中国,还在南京溜达过。他还说他学过文学,干过拍卖行,也在伦敦开过一段时间画廊,再后来又去做证券生意,现在算是重新回来“淘金”。这位澳洲小伙拉着我吐槽当代的艺术批评,感叹文学大沙龙当众撕逼的时代一去不复返了。虽然如此,他依然对河内和东南亚的当代艺术前景充满憧憬,并对他眼前的访谈对象——一个刚刚崭露头角的本地充满信心。夜色中,我们爬上这处艺术家合伙经营空间的三楼露天平台,各色皮肤的男女青年被酒精和烧烤包围着。远处,火车轰隆隆地驶过稻田,在燥热的空气中划出一股机油味的热风。

说到对未来的直觉和在大东亚的道路抉择,我们还碰到了一位定居曼谷的日本“医生”。他拖家带口的小房间非常逼仄,且塞满了贴着标签的“药物”和“标本”,散发出腐朽怪异的味道。当年为啥选择留在曼谷行走呢?他伸出两个指头说,因为害怕日本家鄉太多太多的核电站。医生的这种末日直觉,让我不禁想起一则传言,硅谷大佬们纷纷到新西兰置地,私心作为核战后的诺亚不沉小舟。又是亚洲的浪漫。

不仅仅是那位日本医生赤脚行走大东亚的朴素直觉,亚洲除了有像硅谷阶层一样的科技精英的算计、救市(数字共产主义)和自保,也充满了遥想未来的青年革命乐观主义色彩。不提囊中羞涩,夹杂在走向世界的中国旅游大军中的东南亚方面军,也不提形形色色拥挤到东南亚来读书、驻地、串联、开连锁按摩店和完成艺术工作的“00”一代,汹涌而至的“旅行青年们”想要一种什么样的集体生活呢?

说到集体生活,这似乎是当今伴随着旅游主义的一种潮起潮落的生活再组织——移动或者漂浮的集体一代?在雅加达,在超级庞大,仿佛也有很多外环的城市,就像是热带的“北京”,在到处呼啸而过的摩托大军中,在当天选举事件引发的骚乱不安的烦躁热浪中,我在城郊结合部的一处替代性空间(Gudskul)邂逅了一大群各色青年集体的代表。长长的各自各地的集体实践的分享,或熟练或半生不熟的各种语言的嘈杂交汇,占领了这个五脏俱全的“夜校”,占领了一排排的驻地宿舍,以及各种工作室、小商店、大教室、厨房餐厅等角角落落的夜晚。姑娘们大都漂亮年轻,英语熟练地道,小伙子们也大都精干健硕,各有拿手绝活。东方和西方,东亚和南亚,男和女,骚乱和补习,就这样以一种热带驳杂生长的方式,缠绵纠结成燥热黑夜中发光的一团。

艺术的项目,发明难以归类的生活

纠结我心头的,是某位哲学明星的话,大意是:现在,是西方在西方捍卫着东方的价值,是东方在东方捍卫着西方的价值。今日世界喧嚣之下趋于某种同质化湮灭的危机?看起来热闹,激情和对抗,暗地和骨子里却是各种暗通款曲眉来眼去。不就是常常有人挂在嘴边的所谓“后真理”时代的意思吗?我的意思是:真理现在最明白不过地在貌似最不靠谱的表象上闪烁——世界的喧嚣,它正是世界的无谓挣扎?

所谓的“亚洲的喧嚣”,包括“亚洲作为方法”,已经见怪不怪;(艺术世界)时不时一阵子的亚洲狂热,是怎样一种挣扎呢?但总归是挣扎。另一位哲学活动家斯蒂格勒(Bernard Stiegler)也爱亚洲的中国,一踏上这热土,一有机会就表示寄望亚洲和东方的中坚,寄望她别开生面另起炉灶的社会和数字技术系统操作。从“煊赫”的华为争端来看,他的寄望貌似不全是空穴来风。可我们到底在害怕什么?

一抬头,讨论本地生态的座谈会正要收尾去吃酒,一位前辈艺术家终于在最后对发起会议的本地重量级女赞助人抱怨,他们相互不知道对方到底想干啥。另一位前辈艺术家主持人则再次提起从本地出发不久前刚刚自杀的诗人。热烈中,新陈代谢会旺盛起来,有些生活要死去,有些生活要诞生。我当时其实想说,不断发明新的生活,也不管它是否难以归类,这其实是现在唯一的新媒体艺术吧,这样才对得起“当代”这两个字眼吧。

说回未来,具体到目前还没有名字的东南亚项目,不如说:让这一路的阳光射得再毒辣些吧,让这一带的风雨云席卷得再猛烈些吧,让该烂的快烂,让该长的快长。

当然,生死也从来就不是明明白白的面面相觑。从清迈城郊的一家私立当代美术馆(Maiiam Museum of Contemporary Art)打Grab回市区,白净、语调柔软的出租车司机和我套着近乎,贴心地放起了邓丽君的歌曲。“有位佳人,在水一方”,歌者当年驻留的酒店成了旅游景点,歌声则成了这位老兄和我拉近感情基础的亚洲语言。他甚至会说一些简单生硬的华语:“邓,她有一对真正的乳房!”他在歌声中不无赞赏地说。