船舶航次租用的本质是“租”不是“运”

王肖卿

摘要:以租船实务视角,于海商法修正之际,思考航次租船合同之定位,从而应用历史研究;从海商法溯源之清末民初海船法、德国及日本海商法制研究、国内外文献对照、国际货物运送公约之排除适用,再以实际业务之异同比较,得到航次租用合同不应并入班轮货物运输合同的结论。提出航次租用合同应自货物运输合同抽出,与光船及定期租用合同并入船舶租用章的建议。

关键词:航次租用;清末民初海船法;德国及日本海商法制;排除适用

中图分类号:D996.19 文献标志码:A 文章编号:2096-028X(2019)04-0012-11

船舶航次租用(Voyage Charter,VC)是国际三大类船舶租用之一种;其他两种是光船租用(BareboatChafter,BC)与定期租用(Time Chafter,TC)。三种租用均使用国际格式化船舶租用合同(Charter Par-ty,CP),极易辨识。

沿海或内河的小船、小客轮或小客货轮也有租予他人使用的情形,条件却极为简单,或以口头,或以习惯之简便型合同约定。常见订运合同(FixtureNote or Booking Note)这类简易形式之合同,至于国际型整船租用,则多使用船舶租用合同,国际公约定位是非班轮合同。

由于除了作为营业用途,船舶租用也是以船舶作为生财工具的运用。海船价格高于一般贸易商品,国际问复杂的金融借贷关系,近年也使船舶租用的形式变化较多,如半租、半借、半还款形式的租用,在减税政策鼓励下,非航运业造船减税,所有权因借贷关系转由金融机关管理的租用形式等,但租用一词则是现阶段常用的条件,其中涉及转嫁,各种理由只是租用的理由,笔者探讨重点则是藉由租用形式、使用国际格式化合同之船舶租用。

租用情形中,航次租用最单纯,却最易遭误解;航次租用合同在签约后,较少如其他两种租用进行转租(sub-charter);转租在各种格式化租约中是个常见的印刷条款,相对于其他两种租用转租之普遍,航次转租相对少。航次之当事船舶所有人(出租人),签约后未转租情形下,常以承运人身份签发提单,成为所签单证的承运人;承运人是班轮表面证据(prima facie evidence)下的当事人,即以提单或类似运输单证所代表之运送行为与运送合同的负责人,所以航次租用长期被误认性质上是运送(carriage),不是租用。海商法拟定时,将航次租用合同从其他租用中抽出来,摆进班轮的运送规定里,使其成为班轮货物运送的一种,是令人遗憾的。所犯的第一个错误,就是仅从合同的用途而言,航次租用除了运货,还可载客,摆进货物运送,限缩了、也违反了租用的用途。第二个错误,是全世界石油类与化学品类的湿货(wet cargo)运送,多出干货两倍有余,航次租用除了运干货,更大比例是运湿货,而班轮却主要运送包件杂货(简称件杂货),因此将航次租用放进海商法的货物运送章,也同样是限缩了租用的用途。

船舶租用的历史远长于班轮,何以在东方会有这样的误解,一是来自海商法遵循海船法的历史因素,二是在英、美法中并未见船舶租用之订定,三是受德、日等大陆法系国家海商入列民商法的误导。因此澄清观念是笔者的第一个目的。

虽然合同未必需要书面,国际海船之船舶租用却以订定书面合同应对复杂的租用条件。经由议定之相对条件来确定合同内容,因此英美法尊重双务合同之合同自由原则,未予法制化。大陆法系的德国没有海上货物运送的专法,民商法中的船舶,包含沿海小船、小客轮或客货船的租用,因此海商法在参考德、日制度时,忽略民商法所需要之包容及广义,而使航次租用在专注国际海运的海商法中产生质变,对此加以澄清则是笔者的第二个目的。

一、历史因素导致之文献歧异观点

清末及民国初年的海船法为1929年《中华民国海商法》订定时之参考,初期来自德、日。海船法之第三编海船合同第一章运送物品合同之第一节总则,即与德国商法第五册第三编、日本商法第三编的顺序相同。海船法甚至混用船舶租用与班轮之运送合同,第二节佣船合同又混用定期与航次租用合同,以及其他较含混,与目前租船实务已不甚相符之词句及说法。考斯时拟稿者为日人志田钾太郎。而对日、德现行商法之误解,自也是误导来源之一,将论述于后文第三部分。历史由来的观念,导致以下之歧异说法。

第一,认为航次租用不是船舶租用,而是运送,所以应该称“佣”。

第二,认为光船租用与民法之不动产租赁类似,不同于其他租用方式,所以须称“租赁”。

第三,亦有以定期租用类似航次,应该称“佣”,即来自海船法之日式称呼。亦有认为定期租用类似光船租用,应该称“租”,亦有混用“租佣”称呼定期租用者。

以下说明或可澄清其认知之误。

二、德、日商法中之航次合同是否为航次租用

(一)德国商法

德国法之海商(Maritime Trade)是德国商法(Commercial Code)的一部分,德国商法又为其联邦法典(Bundesgesetzblatt,BGBl.,Federal Law Gazette)的一部分。商法第五册(Fifth Book of HandeIsgesetz-buch,HGB),经2013年删改后,留下八个章,其中第二章运送合同(Transport contracts)章包含第一節海上货物运送合同(Contracts for the carriage of goodsby sea),第一款件杂货运送合同(Contract for thecarriage of general cargo),第一目之通则(Generalregulations)、货物之实际毁损灭失责任(Liability fbr-loss of or physical damage to the goods)、相关运输单证(Accompanying documents),构成件杂货班轮运送合同之规范。订于该章第二款之航次合同(Voyagecharter contract)因此有归类于运送合同之说法。

德国商法混用民商与海商,不似日本另订专属之海上货物运送法,容易辨出差异。商法将航次合同列入件杂货运送合同之一款,且准用货物运送合同有关提单之条文,亦准用其他件杂货运送合同之条文。但这仅代表是指一般租用合同下签发之运输单证所代表的运送合同,而非租用合同本身;其定义为“利用船舶全部舱位、部分舱位、特殊舱位、比例舱位或指定舱位,以一个航程或数个航程运送货物,将货交予收货人。各方均有权就该航程签订书面合同”。该定义不符国际航次租用实务,除国际航次租用须是整船租用外,其准用件杂货运送提单之规定,亦可知所述为租约下签发运输单证所代表的运送合同意义。至于该法之航次合同规定,如装货港延滞费累计方式得由收货人负责之规定、由托运人负责装货及堆装(stow)而承运人不得被指定负责卸货⑩之规定等,都难以发生在航次租用,而托运人得随时终止航次租用合同之规定,又未提罚则,更与国际航次租用之情况相左。其他如托运人只提供部分运送之规定、承运人于无货可装情况下终止合同之规定,亦与航次租用格格不入。第525条对于卸货的规定(Dischargefrom the ship)除声明前述有关装货港之规定亦适用于卸货港,包括托运人指定装货港及装货、托运人负责堆装、延滞费的累计规定、承运人不知收货人为何人无法递交卸货准备完成通知书时可以公告方式通知收货人,几难发生于航次租用,更可证明有关航次租用之规定,仅是班轮情况下,由运输单证证明之运送合同(evidence of contract),而非船舶租用合同(cP)。或可等同《鹿特丹规则》所谓的批量合同(volume contract)而已。因此断言德国法之海商部分根本未纳入航次租用合同。合同以“contract”,而非租用合同(CP)称之,合同当事人亦未使用租用合同中之船舶所有人(Owners)与承租人(Charter-ers);条文中之当事人,仅为普遍用于民商及班轮之承运人(Carriers)、托运人(Shippers)与收货人(Consigne)三者,所有规定均循此三者而行。对照第三章船舶的租用合同(Charter contracts forships)之第一节船舶租用(Chartering a ship),第553条光船合同(Bareboat charter contract)与第二节定期租用(Time chartcr)乃至第557条的定期合同(Time charter contract)与第558条的定期租用合同(Time charter party),以合同(Contract)与海船国际专属之租用合同(Charter Party)各自命名,更可见其差异;于租用合同一词,特别说明指“订约双方要求之一份正式书面协议”。也就是说合同两字是一般使用的合同,租用合同始为船舶租用之正式名称。这两节的当事人,就使用了船舶租用专属之当事人;船舶所有人与承租人。在不熟悉德国传统航运环境的情况下,至少可自德国法中了解如下。

第一,德国商法中海船租用只纳入定期合同,光船租用合同与航次租用合同根本未纳入。

第二,合同系泛称,不等同租用合同,于船舶租用之协议,租用合同始为德国商法承认的正式合同。

第三,德国目前仅为《海牙规则》的会员国,尚未批准《海牙一维斯比规则》。2013年4月德国修改第五册海商编时,却主要参考了《海牙一维斯比规则》,部分还纳入《鹿特丹规则》元素。《海牙规则》《海牙一维斯比规则》《汉堡规则》《鹿特丹规则》都排除船舶租用合同之适用,航次租用合同自亦包括在內。

德国法可供参考处为签发船舶租用合同始为正式协议。德国2013年修正海商部分新增的,主要是船舶所有人对于定期租用承租人揽载之货物及燃油等财产有留置权的规定。虽然租用合同通常亦列入此一规定,或亦可建议考虑列入海商法。

(二)日本的民商法与海上货物运送法

相较于德国民商合一的海商,日本之海商编亦属日本商法第三编,唯日本另有海上货物运送法(The Japanese Carriage of Goods by,Sea Act,1992),该法附则(Supplementary Provisions)特别说明:“本法自《海牙一维斯比规则》于日本之生效日开始生效”,以及“该法生效前之法规规定仍应适用于运送合同,承运人及其受雇人对货物毁损、灭失之侵权责任,依运送合同亦一体适用”,显示日本之货物运送法以《海牙一维斯比规则》为主轴,在这个原则下,当然应排除包括航次租用在内的所有船舶租用合同。商法中之航海佣船于海上货物运送法亦无准用之处。

日本商法亦与德国商法类似,于商法第三编订定海商编,该编船舶章(第一章)第三节亦订有船舶赁贷借,将民商中之租赁、借贷并为一论。至于对光船租用则未赋予定义。该节仅三个条文,主要在说明船舶赁贷借时之登记效力、赁贷借之用途,以及赁贷借期间船舶受损之修缮责任归属、承租人对于船舶于赁贷借情况下之利用,权利义务与船舶所有人相同。但是租用合同内,有船舶所有人反对于船舶使用期间发生之优先债权之记载时,船舶所有人可不受其约束。第四节之“定期佣船”亦仅四个条文,定义定期佣船为以期间方式租用配备齐全、备有船员之船舶,在承租人给付租金下租用之意义外,承租人之于船舶之利用,仅航路指示及船舶利用之必要事项,至于船舶开航前航行安全之检查及与航行安全相关事项,则非承租人责任。还规定了定期佣船之费用负担,以及船舶利用与货物运送之意义区分。第三章海上物品运送之第二节与德国商法相同,亦订有航海佣船,看似与航次租用类似,然只要对照其海上货物运送法对于航次租用只字未提,即可见海船国际船舶航次租用,在专属之海上货物运送部分,并未纳入。

航海佣船在商法中之定义为“以全部或一部以运送为目的之运送合同,装货准备完成船长应立即通知佣船人”。全部或一部的说词固与德国法相同,但实则航次租用没有一部租用的情形已如前述。则航海佣船自亦未必等同航次租用,仅系签发运输单证时所代表之运送合同而已。其规定包括“合同未明订装载起始日时,以前项通知日为起始日”;“佣船人于装期后要求装货,即使无约定,承运人亦得请求滞期费”;船长收受装载,以及于装载期间内装载规定;佣船人有要求提前发航权,以及相关承担费用规定;船长之提前发航权;货物卸岸之准备;其通知及逾期卸货之滞船费要求等;解除合同应受之处罚,包括开航与开航后之解约规定,以及全部解除与部分解除之规定,与一般民商始有之适航性强制规定之准用与适用规定等。这些规定与海运专属之航次租用规定大多无法兼容;解约、提前发航之规定固有发生之可能,却鲜少发生于航次租用,因为几等于违约,应依航次租用之约定去罚(non-performance penahy),又当事人以承运人论之,亦非国际航次租用之当事船舶所有人。因此归纳德、日于船舶租用,包括航次租用之相关规定,获以下认知。

(三)自德、日商法与日本海上货物运送法之认知

迄今为止,德国为《海牙规则》之会员国,尚未批准《海牙维斯比规则》,日本则为《海牙维斯比规则》之会员国,在任何国际货物运送公约均排除船舶租用合同之适用情形下。德国虽未如日本另订海上货物运送法,但德国商法中仅仅将定期租用合同纳入国际航次租用合同。日本商法于光船租用部分采民商常用之赁贷借一词,亦未赋予光船租用定义。赁贷借道尽光船租用于船舶租用之原则与理论,却未明文为国际船舶租用中之光船租用合同。民商之租赁一词无法涵盖国际光船租用之各种条件与形式,因此日本亦未论及国际型之光船与航次租用合同。所以德、日这些大陆法系国家,于船舶租用规定上,除了定期租用合同,光船与航次租用合同均未纳入,几与英、美法一致。

两法可供借鉴之处,一是德国法对于正式之租用协议,应以国际租用合同代表之。其二为日本于船舶赁贷借中对于海上优先权规定,如船舶所有人在租约上载明不同意,应尊重合同之规定可作为参考借鉴。

三、国际文献之了解

国际于船舶租用之文献极多,为说明之方便,仅举数个本地熟知、较具指标性及关键性之文献说明如下。

依英国大法官Thomas Edward Scrutton所著Scrutton on Charterparties and Bills of Lading所述:“当船舶所有人将整船于一定期间或一个或数个航程供他人使用,所签之合同即为租用合同,有权使用船舶的人就是承租人。此时船舶即处于租用中。有三种形式之租用合同;定期、航次及光船;三种租用虽有极大差异,惟均属之。”可知三种租用是一个系统,即同归一个“租”字。于此一文献中,业已清楚表明航次租用亦为租用之一种。配合实务亦可知,租用情况下,船舶之租用是整船(原文之“em-ployment of the whole ship”),而没有海商法有一部租用之情形。

对于航次租用,Carver Carriage by sea一书亦说明,“承租人满意船舶所有人将即将运作之航程及船舶,供承租人处置,唯船舶所有人仍控制与管理船舶,船舶所有人仍为船长、船员等受雇人之雇用者,船舶所有人仅系以承运人身份,依约定之条件运送货物”,其中船舶所有人“以承运人身份”之一段,特别说明船舶所有人仅“作为承运人(shipowneracts as)”而非“是承运人(shipowner is)”,意谓租约当事人是船舶所有人,仅于运送货物签发运输单证时,始以货物承运人身份,签发运输单证,依单证所载,运送货物而已。切勿因此便将船舶所有人以“佣船承运人”身份对等定位。

另Carriage of Goods by Sea一书对货物海运合同进行类似意义的分析,“船舶所有人同意将船舶的全部舱位于某一航次、某一段期间内供人使用,则所洽订的合同是租用合同,但如把船舶提供于班轮装货,则订定运输条件的合同就会是提单”。强调班轮与租船二者是不同的路线,订定租用合同不能与班轮运送仅由运输单证(提单)代表运送合同的状况混为一谈。尤其不能将班轮的运送,适用或準用于租用合同。

四、三种租用均不适用国际货物运送公约

前文已从历史,国内外文献,德、日商法规定对航次租用是否属于“运”进行探讨,然而国际公约对船舶租用合同之整体排除,却是最有力的说明。

任何船舶租用都是国际货物运输公约排除在外的合同,理由是船、租双方经济实力相当,有利与不利条件皆由当事之船、租双方自行议定,无须考虑经济弱势的小托运人而适用强制规定,承运人自行研拟之运输单证背面,印刷条文如有对承运人超越公约规范之有利条件,致货方权益受损之条款,该条即无效。

从国际公约角度看,所有货物运送公约之规定只适用班轮;《海牙规则》以“International Conventionfor the Unification of Certain Rules of Law relating toBills of Lading”为名、《海牙一维斯比规则》正式名称为“The Hague Rules as Amended by the BrusselsProtocol 1968”,配合前述Carver’s Carriage by Sea一书的看法,即知国际货物运送公约向来仅与班轮有关。至于1978由联合国首次主导订定之《汉堡规则》,虽不再以“…relating to Bills of Lading"为名,改称“United Nations Convention on the Carriage ofGoods by Sea,1978”,其适用范围第一项亦表明“适用于成员国间任何有关运送合同之责任”,内容则说得更清楚;第2条适用范围(Scope of Application)之第三项、第四项规定,“本公约规定排除船舶租用合同之适用,唯运输单证(提单)如依船舶租用合同签发,且系规范承运人与非承租人之提单持有人间的关系,则本公约适用之……”,以及“……然依船舶租用合同之运送部分,亦适用以上第三项之规定”。也就是说,任何解释,包括航次租用之“运送”部分,依然仅当运输单证(提单)介于承运人与非承租人之提单持有人间,方得适用公约。相较于《海牙规则》第5条之排除规定“本公约规定不适用船舶租用合同,除非提单在船舶租用情况下签发,提单条款符合本公约规定……”,海牙时期的航运环境单纯,只有船舶所有人与承租人可以是承运人,因此运送合同之定义亦有“运送合同仅适用于由提单或类似权利凭证所证明之合同,亦包括依船舶租用合同签发之单证,只要该单证与海运货物运送有关,且自该提单或该单证规范承运人与单证持有人间之关系始”。包括《汉堡规则》在内的三个货物运送公约,都清楚地表明了以下观点:第一,国际货物运送公约仅定位于班轮之适用,与船舶租用无关。第二,班轮不同于船舶租用。自亦包括航次租用。第三,班轮的运送合同仅以提单或类似名义的单证来代表,船舶租用合同则不包括在内,自然航次租用合同亦不包括在内,因航次租用一样使用租用合同。

《鹿特丹规则》于这类排除的规定就更明确了,其第6条特别排除(Specific exclusions)第一项规定:“本公约不适用班轮中以下名义的合同;(a)船舶租用合同;(b)其他使用船舶的合同或其他使用舱位的合同”,第二项规定:“本公约不适用于以下非班轮之合同,除非(a)未签船舶租用合同或其他介于使用船舶或使用舱位当事人间之合同;以及(b)已签发运输单证或已签发电子运输纪录时”。又于第7条适用之当事人(Application to certain par-ties)中强调:“不论以上第6条的说明为何,本公约适用于承运人与收货人、承运人与货物控制方、承运人与持有人间,以上人等均非为船舶租用合同的当事人时,或者不是本公约排除适用合同的当事人时方适用。本公约亦不适用于被第6条排除适用之合同当事人”,可谓丝毫不留下任何航次租用合同可能属于货物运送合同之疑虑。由以上公约的规定,可以得出以下定论。

第一,只要合同名称是租用合同,即不在国际公约之适用范围。航次租用合同自然包括在内,因航次租用亦使用租用合同。

第二,依租用合同签发之提单可以适用公约,但必须所规范的当事人不是租用合同的当事人。

第三,《鹿特丹规则》规定得更明确,公约适用的当事人只能是介于承运人与收货人、承运人与货物控制方、承运人与持有人之间。

至少看出,不论是否具运送意义,班轮公约容纳不了航次租用,航次租用也不适用班轮强制性之运送规定。这部分从租用实务角度更容易区分。

五、租用实务可知海商法的货物运送与船舶租用不同

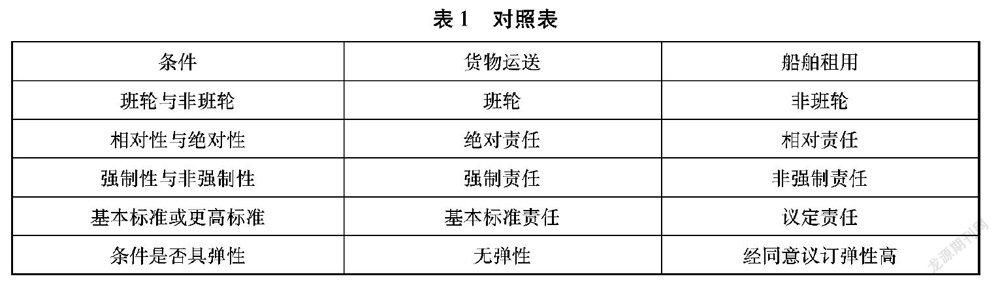

诚如此次《海商法》修改总顾问司玉琢教授所说,海商法探讨重点应摆在“承运人的责任基础、免责与举证责任分配的问题上,这些问题如果规定好了,可以把船和货这两方的利益平衡好”。以船舶租用实务为制高点,船舶租用与海商法班轮运送之区分,在责任、免责与举证责任的原则上,不同处可谓一目了然,具体如表1所示。

(一)从责任期间看

航次租用之责任以书面租用合同的订定为准,对照班轮之“装货港接收货物时起至卸货港交付货物时止”“装上船时起至卸下船时止”或者“货物处于承运人掌管之下的期间”,在航次租用情况下,答案都成了“不是”或“不一定”;航次租用合同之责任对象在于船(出租人)、租问的责任,不同于班轮为运(送人)、托(运人)间之责任,虽然货运上有所谓港到港、户到户责任原则的说法,但港到港原则反映在租约上,租约约定才是责任期间的起始与终止,因此船方责任或许从到港前就开始了,例如承租人要求的到港条件从发通知(Estimated Time of Arrival)时就开始,也就是说,以租约的约定为主。

(二)从责任基础看

租用情况下,租用责任是相对责任,不是班轮承运人对货方的绝对责任,此为租用与班轮不能混为一谈的根本原因。

(三)从责任的内容看

班轮货物运送对货物该负的损失(loss)责任,从《海牙规则》《海牙一维斯比规则》的毁损(dam-age)、灭失(loss),到《汉堡规则》的到港迟延交付(delay in delivery),乃至于《鹿特丹规则》的交给收货人的迟延交付,现在定位的就是三种:毁损、灭失、迟延交付所致损失。

对照航次租用,一是没有迟延交付责任,因为租约无论是到港时间还是装、卸时间之起算与完成,均已明订,其延滞费、快速费之处罚与奖励亦已明订,自无班轮所谓迟延交付造成毁损、灭失,甚而经济损失之可能。至于如原油、矿砂、谷类等散装货之毁损、灭失,亦难评估及索赔,尤其许多矿砂类货物,货价低到难以索赔毁损或灭失。偶有因海水进入货舱,造成之谷类结块的,但情况甚少,不如说短少(shortage)才是散装货索赔之大宗。因此二者之责任内容也是难以兼容的。

(四)从舱位运用看

租用情况下,船舶所有人须提供足够的舱位,否则必须承担罚则。这也是与班轮不同之处;在舱位使用上,由于班轮的訂运单(Shipping Order)没有约束力,订舱位取得订运编号(S/O number)后,托运人也可能装了他船,未能交货来装,此时并无罚则;其原因主要是因为同一时间与他船公司的船期可能重叠,货物亦签了多处的订运单以为保障,因此有交运其他船公司的可能性。船方为保障本身舱位之不浪费,则多以多签(over-booking)方式,防止舱位之空虚。而航次租用则于议价时,即由货方提供货名、数量、装载系数(stowage factor)等货物细节,船方以适当大小的船舶报价(offer)、议价,如因此估算出的船舶容量于船舶到达时,未能容纳租用合同之货量,自然须面临罚则。而货方供货量如农产品,亦可能因未通过当地主管机关的查验,无法装货上船,而造成供货量不足。船舶空舱,承租人必须交付空舱运费(dead-freight),弥补船方之空舱损失。这些状况于班轮的货物运送规定都不相属。

(五)从适航性(seaworthiness or cargo-worthi-ness)条件看

班轮的适航性规定是船舶绝对性的基本标准,也是强制性最起码的标准;船舶开航前和开航当时,应当谨慎处理,使船舶处于适航状态。妥善配备船员、装备船舶和配备供应品,并使货舱、冷藏舱、冷气舱和其他载货处所以及货柜,适于并能安全收受、载运和保管货物。看似理所当然之船舶装货的必备条件,殊不知在船舶租用情形下,这些基本条件成了默示保证(implied warranty)。即在《汉堡规则》,这些基本条件也是默示、而非明文。

船舶租用合同的适航性,除了基本默示外,于租用情形下,是相对性、经协议的、相互接受的标准,其标准来自于一方要求、另一方接受,或者一方要求、另一方勉于接受。勉于接受的理由可经由运费或租金的高低调整、或其他租用合同条件之放弃或扩增调整,总之船舶租用的适航性规定没有固定的条件,具体说明如下。

第一,船舶租用合同之船舶,是签约前由承租人同意接受的,主要条件是合乎合同需要;航次租用如船舶须得装载合同之货物;装得下及适合装,否则不会签约。适航条件之坚持必须在签约前达成,而不是班轮的开航前、开航时,否则船到港再要求船舶条件,为时已晚。

第二,租用船舶得符合装载之货物数量、货舱容积与载重吨必须与货物的装载系数(stowage factor)相互比对计算,始知能否装得下合同货物数量。

第三,合同要求,例如须在货舱壁涂上装运特殊货物之涂料(coatinig),以保护舱壁或避免货物变质,船舶是否提供冷冻或冷藏货物需要之冷度,特殊货物必须装在舱面上,因此要求舱面甲板之每平方米承重若干。预定装货港口亦有要求;配合某些港口要求之雾灯、灯号、灯标之条件、若干港口要求之特殊斜度之舱梯、吊具最大承重与转度,货舱大小与舱口的要求等,都是对船舶之条件。一方提出要求、一方接受或虽有不足,但在勉强通过的条件下,可予接受,或者降低租金或运费后,勉强可予接受也是有的,都可能是适航条件之一。航次多数是配合货物、港口、码头的要求,对定期租用与光船租用而言,条件更多是包括对船速之要求、对耗油量与使用油品与油耗之要求,由于承租人得以节省租用成本,因此也都是与适航性相关的条件,节省成本之条件较具弹性,因此可在降租金或离租之条件上,经商议而决定是否接受。也就是说,回到之前所述,租用合同的条件是相对的,不是班轮之绝对条件,时间亦较开航前、开航时为早,签约时在合同中议定,船舶于航次租用抵达装货港,或是定期租用起租后,到达第一个港口,船舶未达约定的适货状况,承租人即得依租用合同作出主张。

第四,船舶定期租用中交船、还船、途经、装货、卸货之港口,都必须是安全港(safe port),且港口不安全的风险多由承租人承担,与班轮亦要求停靠、驶离之港口为安全港,风险却是由签发运输单证的承运人承担,是相反的;目前趋势是只有在签发主提单(Master BL)的船舶所有人作为承运人时,承运人才有承担的可能。则航次租用于安全港之责任,是否亦应由船舶所有人作为承运人身份来承担呢?答案依然是由承租人承担。因为在租用合同签订前,承租人在得知船况、吃水后,应作出安全港之保证,因此与班轮相反,亦为由承租人负责港口之安全。

(六)从合同本质看

班轮之货物运送由于多数没有书面合同,运输条件多以单证为准。口头承诺难以举证,书面单证或电子单证之效力惟賴海商法之强制订定。国际公约之强制规定不过是起码的最低标准;国际公约源于欧陆等船多货少国家,因此国际标准向来偏向船方。即使达到此标准,亦不过是符合最低要求之标准而已。租用合同相对从合同本质上看,标准就有赖于双方的议定,标准来自于合同自由的原则。以对货物之照料为例,照料货物是航次租用合同的默示保证之一,租约上未书明,船租双方也应遵循。班轮货物照料之强制规定“承运人应当妥善、谨慎地接收、装载、搬移、堆放、运输、保管、照料、卸除和交付所运货物”是班轮参考国际公约要求、明文说明照料货物的基本及概括标准。用在航次租用是必然的默示;运输单证在租用合同下,单证效力仅及于当事之承运人与托运人,且承运人或托运人须非船舶所有人或承租人,始有其记载效力。运输单证与船舶租用合同关系须有赖于单证之记载;提单之运输条件依船舶租用合同(the tenths,conditions,excep-tions as per C/P dated…)。

自船舶租用实务与班轮之不同,显然可知班轮之运送与船舶航次租用大有不同,航次租用仅在船舶所有人签发运输单证情况下,当以承运人身份之作为,单证代表之运送关系亦仅限于介乎非租用当事人与承运人之间,使租用合同与班轮由运输单证代表的运送合同有所不同。与海商法之货物运送完全无法兼容。

六、结论及建议

(一)结论

第一,船舶航次租用的重点是船舶“租”用,而不是货物的“运”送。

第二,德、日民商法未论及光船与航次租用合同;日本另订之海上货物运送法则更肯定未论及船舶租用;德国虽未另订海上货物运送法,唯两国既为海牙系列(Hague system)规则之会员国,应都排除船舶租用于海上货物运送之外。也就是说,德日法与英美法一样,船舶航次租用并未人法。

第三,船舶航次租用只有整船租用,没有船舶一部租用,实务上有一个或数个承租人租用整船,系由承租人自行分配舱位,仍属于整船租用,船舶一部分之租用,只能说是众口铄金下之乡愿式之妥协词汇,与船舶航次租用之实际情况相违。

第四,海商法有义务纠正观念,观念不纠正,对于近年因应环保趋势陆续推出之污染公约、危险品公约、残骸移除公约等所要求之负责人、排除适用之当事人之认定亦有影响。公约中承租人一字已然包括了三种租用的承租人,我们却须咬文嚼字地分析,是包括哪种租用的承租人。观念一经混淆,难免造成对国际公约之误解。这也是笔者从各种立场,试图说明清楚的主因。

第五,观念之长期不纠正亦为误导司法,是长期以来因无法彻底了解海商,而用民商法判决海商案件之主因。

(二)建议

1.船舶租用仍应纳入海商法

第一,对于非英语国家而言,不能如英美或德国作法,船舶租用不纳人海商法,法律界将对租用更加陌生,航运后进亦无以了解。

第二,以船舶作为生财工具之船舶租用,商机庞大,建议应入法,藉由入法始能促进对市场之了解。

第三,船舶来源之造船、买船及租船三种方式中,以租船最频繁,数量也最大。除散装货之航次租用外,亚洲班轮公司有极大比例船舶,定期租用欧洲船东自金融业光船租用之船舶投入班轮营运。可说班轮公司为最大之船舶租用公司。船舶租用自应在海商法中定位。

2.以船舶“租”用定位三种租船

去除长年以来受日本法影响之“佣”或“赁”说法,建议海商法统一用词,三种租用并称为“租”,回归原文“租”之一字。

3.船舶租用之条文应精简作原则性订定即可

第一,国际海运之货物分类上,湿货占比高,但现行条文或拟修改之版本,航次租用却仅论干货装卸条件,易致误解。因此建议不必设计过多细节。

第二,尊重合同自由原则下,如时效,租约中之仲裁条款(Arbitration Clause)多已说明。又如有关共同海损之理算规定亦应尊重租用合同中采用之理算规则理算。上述事宜不必再订。其他如租用情形下之碰撞、租用情形下之海难救助或船舶拖带等,参考合同订定即可,尊重各章主体说明,使海商法于船舶租用章之任意订定运用上更具弹性。

第三,船舶租用历史长于班轮,租约因历经锤炼,格式化条文间早已相互勾稽,十分严谨。船、租双方又无一方为需要法律保护之弱势。合同权利义务之分配,经长时间磨砺,早已自成体系。议价时双方各有精算考虑,于租约订定时还有许多格式化附加条款(Rider clause)可资参照。因与当事人利益攸关,因此租约条件大多环环相扣,无缝可钻。法条再如何精心策画,亦比不上私合同之周密。此亦为原则订定之主要理由。

第四,船舶租用之订定,重点应放在名词定义。中文对于专有名词缺乏统一翻译,造成海事教育界与法律界对船舶租用专有名词之误解,各自解读;司法于船舶租用合同之错误解读造成混乱认知,因此常见以民商法作为判决理由。解释名词因此在船舶租用章之意义十分重要,名词解释具教育意义,亦可取代冗长之条文说明。

第五,日本法之海事优先权规定可以参考。日本法光船租用情况下之船舶之海上优先权,因该优先债权系由船舶物权担保之债权,当光船租用合同上载明船舶所有人不接受该权之约束,自不得就船舶物权主张优先债权之偿还,应可纳入租用条文参照。