新形势下对化学课堂教学模式的探究

裴艳

摘要:为了适应时代的步伐,也为了更好的培养学生的学习和行为能力,我们探究了“1+1”的课堂教学模式,把知识的学习过程分为两部分。第一个“1”就是学生的自主学习的过程,学生根据老师编写的自主学习导学案,看课本,查资料进行“独学”。第二个“1”则是展示提升,学生根据自学的情况,进行“对学”“群学”“合作交流”,最后“展示成果”。

关键词:化学课堂;教学模式;“1+1”

经过长时间对“1+1”的化学课堂教学模式的探究和实践, 我总结了符合新形势的化学课堂教学模式要具有这样的特点:

一、学生的自主学习要有目的性和方向性

为了使学生的自主学习有目的和方向性,我们采取“问题导学”。问题的设计要呈现出层次性、递进性,符合学生的学习和认知规律。因此,问题的设置要紧扣教学目标,可以将教学目标和教学内容转化为问题;再就是问题的设计应具有思考性(深度)和可探究性(适合学生和教材)。

在鲁科版必修2第三章第二节苯的学习中,为了引领学生完成自主学习,我制订了以下几个问题:

1、苯有哪些物理性质?

2、苯的分子式是CH,请你设计苯分子的结构式。

3、能不能用实验来证明你的结构?

4、根据苯的结构,苯会有什么样的化学性质?

二、课堂要充分体现学生的主体地位

在苯的学习中,教师出示了“引领学习的问题”,学生有目的的去看书、学习、解决问题,但是有些问题,学生解决起来会有不同的答案,也有的可能会走进误区。这时候就要给他们一定的时间和空间,让他们相互交流、学习,在交流的过程中,看到自己的误区,在交流的过程中激发活跃的思维。

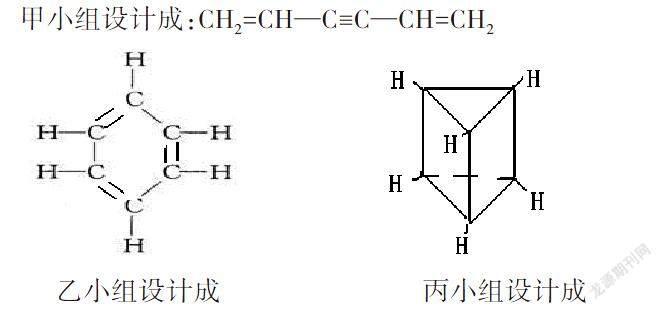

例如:对苯结构的设计中,出现了很多不同的设计方案。

甲小组设计成:CH=CH—C≡C—CH=CH

乙小组设计成:

丙小组设计成:

并且各小组都认为自己设计的结构是苯的结构。那么,到底那一组的结构是苯的结构哪?请你们分析各自设计的结构,预测会具有什么样的化学性质?设计合适的实验,做实验看看有你预测的现象吗?

于是学生就通过分工合作的方式开始设计实验、做实验。通过做实验,发现苯不能使酸性高锰酸钾溶液褪色、也不能使溴水褪色,这说明了苯分子的结构中不存在碳碳双键或是碳碳三键,可见甲和乙小组的猜想都不成立。但是丙小组的猜想就一定正确吗?此时,所有的小组都被老师抛出的橄榄枝吸引了,开始了对知识的深一步的探究。各方面查阅书籍、搜索网络,发现苯在一定条件下,也能与氢气等发生加成反应,可见苯分子的结构中碳碳化学键也不是单键(若是碳碳单键就不会发生加成反应),可见丙小组的设计也不成立。

到底是什么样的结构哪?

学生在交流着、上网搜索着,分工合作、展开求真的探索。一段时间,经过一番百家齐放、百家争鸣之后,同学可以对苯的结构有了一个准确的认识。再来做一个完美的答辩吧。最终,他们彻底认识了苯的结构,与此同时,对苯的化学性质也有了准确的把握。

整个的课堂,学生是主人,一切的演变都因学生而起,课堂交给学生,学生积极的猜想结构,检验结构,最后确定结构,来答辩自己的探究成果。整个过程由学生分工合作、交流研讨完成,很好的培养了学生提出问题、分析问题、解决问题和分工协作的能力,最后学生答辩、展示自己的成果,其逻辑思维能力、语言表达能力也会得到很大的断炼。整个课堂学生积极参与,学生精力集中、思维活跃,一节课在自己的参与中度过……

课堂在紧锣密鼓的进行着,老师在做什么?课堂上,老师只是一个编辑,学生在“演”,老师再“排”,根据情节的发展,适时的编排下一个情节发展的方向。通过由简单到相对复杂的问题设置,阶梯式学习内容的呈现和有序的学习步骤安排,引导、鼓励学生由浅入深、循序渐进地进行自主学习、合作探究,培养学生的素质和能力。

在这堂课中,教师首先出示了 “问题引领”,引导学生完成初步的自学。当学生设计出多种苯分子的结构后,教师让他们百花齐放,提出“到底是哪种结构哪?”接着就展开了对结构确定的探究。当学生做实验,发现设计的结构与实验现象不符合时,教师提出“到底是什么样的结构哪?”学生被带到了深一步的探究之中。经过更进一步的深入探究及交流之后,正确的结论终于浮出水面。学生有了自己的研究成果之后,教师组织答辩,编辑故事的结尾。

课堂上教师将难易不一、杂乱无序的学习内容处理成有序的、阶梯性的、符合各层次学生认知规律的学习方案,引导学生由浅入深、层层深入地认识教材、理解教材,使不同层次的学生都学有所得,增强学生学习的自信心,挖掘学生学习的内驱力,让每一个学生都能享受学习成功的喜悦。

总之,“1+1”课堂教学模式重在发挥学生的自主性,它调整了教与学的关系,发挥了学生的主体作用,提高了课堂的教学效率,增强了学生的主体意识,激活了学生学习的内驱力。课堂上,学生合作交流、互帮互助,使课堂充满了活力,大多数学生不仅提高了学习积极性、主动性,也锻炼了语言表达能力、交流合作能力、自我约束能力,同时也增强了团队意识。学生学会了怎样向别人学习,也学会了关心别人,帮助别人,通过互帮互学,从中收获了成功与快樂。

参考文献:

[1]曹雪梅.化学生活化教学策略研究[J].成才之路,2019(20):81.

[2]庞慧慧. 高效化学课堂教学模式的探究[D].辽宁师范大学,2014.