国际活动常态化:增进国际公众合作的上海经验

杨晨 余越

举办国际活动是城市开展国际公关工作的一个有效途径,但这一方式的选择和实施会受到某些主客观因素的制约。本文尝试对城市国际公关概念进行界定,并以上海城市30年来举办的系列国际活动作为考察对象,分析其常态化的特点和实现条件,以从中获得相关启示。

一、城市国际公关的概念

城市国际公关概念是城市公关概念的延伸。中文文献显示,徐斌在1988年较早地使用了“城市公关”这一概念,指出“城市公关是城市管理机构这个特定组织的公共关系。具体说来,城市公共关系是城市管理机构为了求得公众理解、信任,协调内外关系,在公众中树立起良好形象,保证其政策、行动顺利实施,根据合理原则与方法采取的一项管理活动。”应该说,在公共关系学引进之初,就能关注到城市公关业务并提出这样一个比较科学的定义,是颇有见地的。之后,关于城市公关的文章不断发表,城市国际公关的概念也继之出现。随着中国城市国际公关实践的日益活跃,相关理论的研究需要进一步拓展和深入。

按照居延安提出的公共关系“三要素说”来理解城市公关/城市国际公关的概念是一个简明路径,已有研究者们也大都是这样做的:把城市作为行为主体,相关公众作为对象,传播沟通作为方式。郝志新提出城市公关主要由公关行为人(城市组织和个人)、目标公众(城市内外公众)、作用介质(城市硬软件环境)三部分构成的观点。在城市公关研究中引入城市硬件、软件环境加以考察,这是一个有管理意义的思考。

对20世纪初至1976年间的472个公共关系定义做过专门研究的美国学者雷克斯?F?哈洛,给公共关系概念下了这样的定义:“公共关系是一种独特的管理功能,它能帮助建立和维护一个组织与其各类公众之间传播、理解、接受和合作的相互联系”。我国自考统编《国际公共关系》教材的公共关系定义是:“公共关系是组织机构从事公众信息传播、关系协调、形象管理的调查、咨询、策划和实施的一种实践活动。”结合这两种具有一定权威性的提法,笔者给城市国际公关定义为:城市国际公关是指以某一城市作为行为主体,通过信息传播、关系协调和形象管理,促成与维护国际公众合作的活动。

这一定义与以往定义相比,在于手段和目标方面的变化。以往的定义一般是把传播沟通作为手段,把提升城市形象作为目标。本文把提升城市形象前移为手段之一,把促成与维护国际公众合作作为目标,尽量使其兼顾公共关系的基本原理和中国文化特点,并直指城市国际公关工作的动力和价值所在。

城市国际公关包括对城市国际形象的建设和对国际目标公众的沟通两方面工作内容。城市国际形象的建设中,城市的硬件环境(公共设施)和软件环境(公共服务)的建设是基础条件;国际目标公众的沟通中,各界精英走访、在对象国投放城市形象广告、在本市举办各种国际活动是重要途径。国际公众合作的形式,则表现为三个层次:浅层次——旅游观光;中层次——参与国际文体会展活动、各界领袖来访;深层次——留学、投资、建立友好城市、国际组织入驻、定居等。

一个客观事实是,对正面提高一个城市国际知名度和吸引国际公众合作有较大促进作用的途径,当是举办大型国际活动。国际活动属于国际公众合作形式的中层次,可行性高,参与者众,又有浅层次和深层次难以获得的全球媒体集中报道的优势,于是成为城市国际公关工作的重要选项。

二、上海城市举办的国际活动、特点及条件

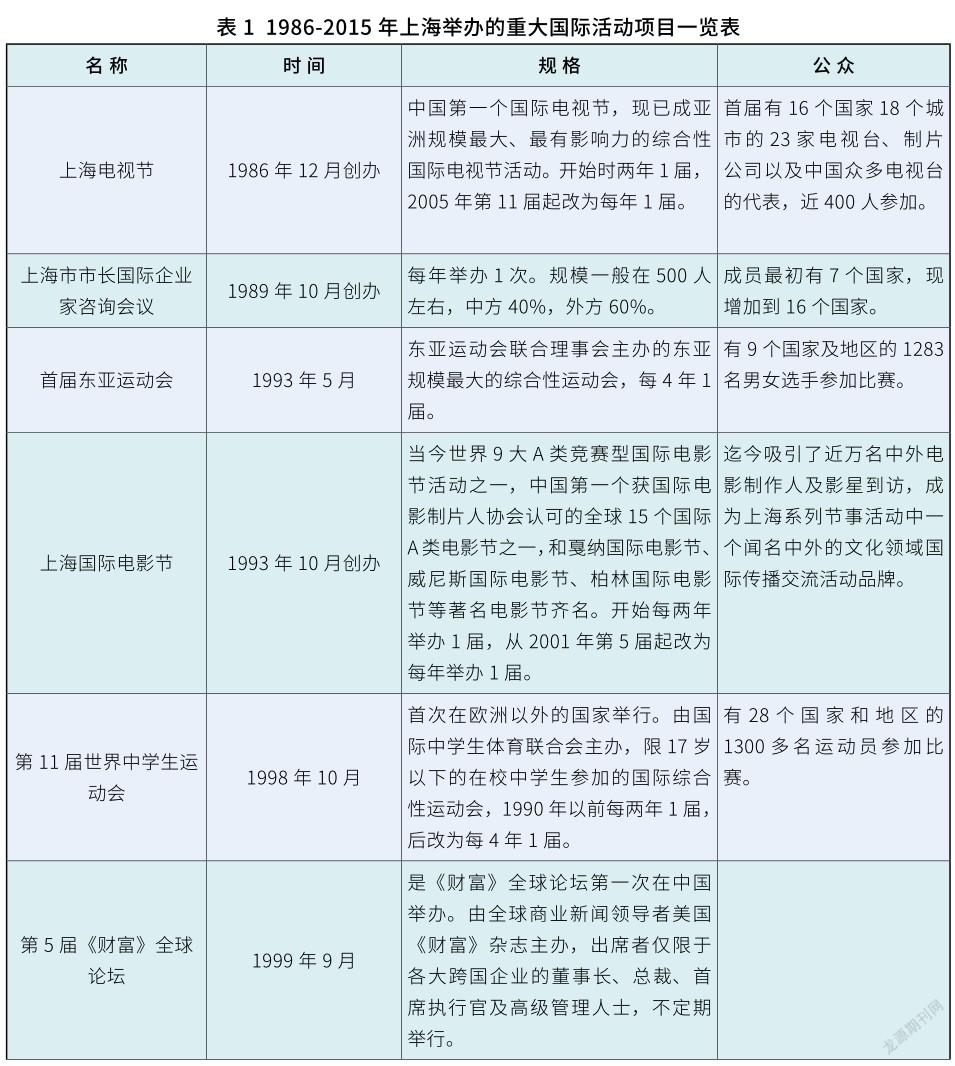

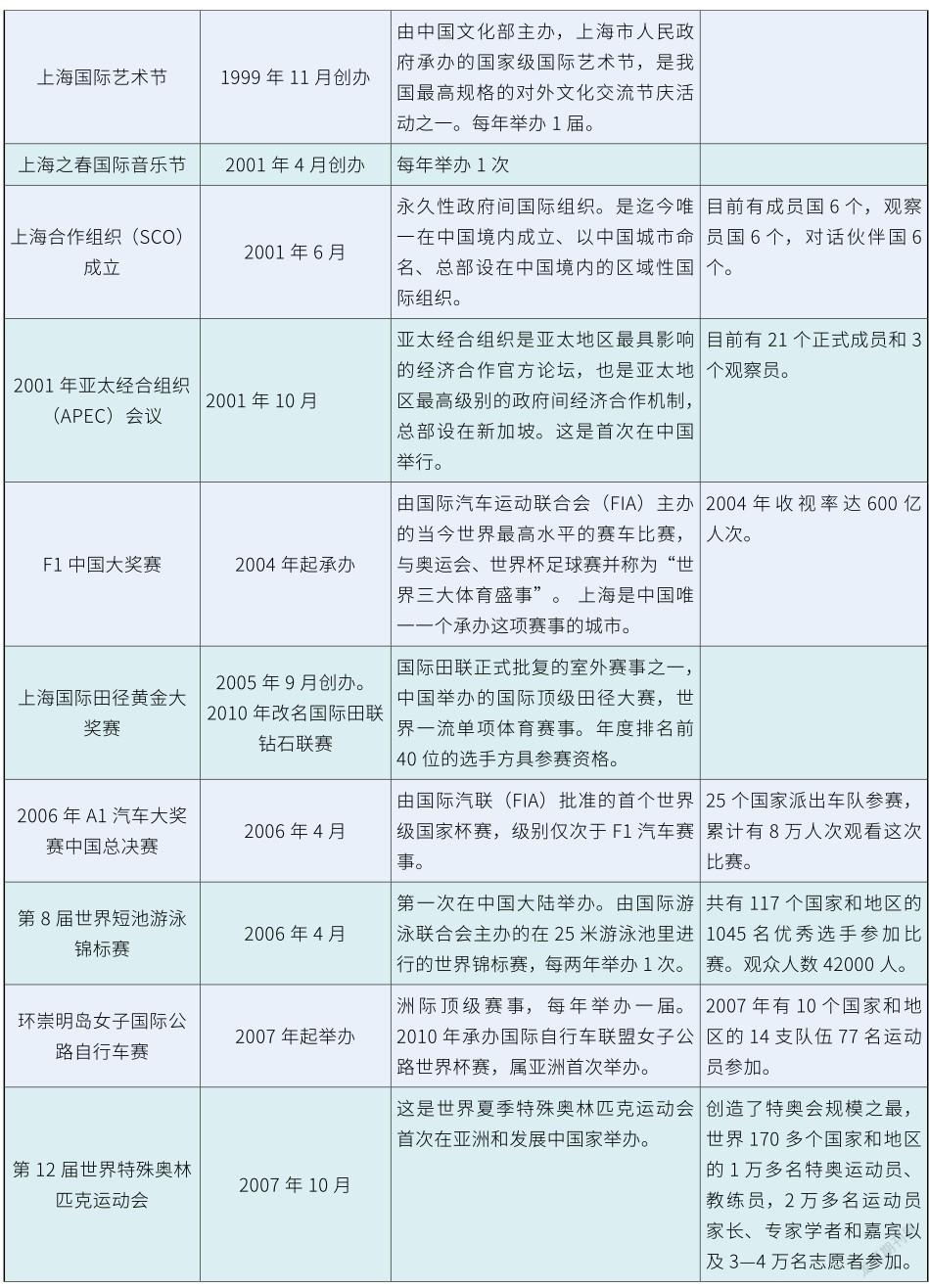

本文所说的国际活动,专指在公共关系观念指导下开展的国际文、体、会、展活动。具有这样一种属性的国际活动,一般而言是在改革开放后公共关系从海外引进国内之后的事情。所以,我们把考察的起点选定为上海市公共关系协会成立的1986年。此后30年间,上海城市举办过的重大国际活动(包括国际组织入驻)项目情况见下表:

表中内容显示,1986—2015年上海城市举办过的重大国际活动项目不但数量多(表中列出的就有24项),领域广(文、体、会、展都有),而且规格高(许多项目属于国际顶级活动),其中不少还是自主品牌或定点上海常年举办。上海世博会是成功举办的典型国际活动之一,5年一届的世博会有世界经济、科技、文化奥林匹克盛会之誉,由一个国家的政府主办,规模大、时间长。上海世博会是世博会第一次在中国举办,共有190个国家和56个国际组织参展,在6个月的活动时间里参观人数7308.44万人,单日客流103.28万,创造了世界博览会史上最大规模记录和参观人数之最;闭幕日高峰论坛发表了《上海宣言》,倡议将当日日期10月31日定为世界城市日,并在2013年第68届联合国大会上获得通过,决议自2014年起将每年的10月31日设立为“世界城市日”,这是中国首次在联合国推动设立的国际日,成为上海世博会提供给世界的一个公共产品。据悉,上海正在计划争取举办世界城市日论坛和2028年奥运会。

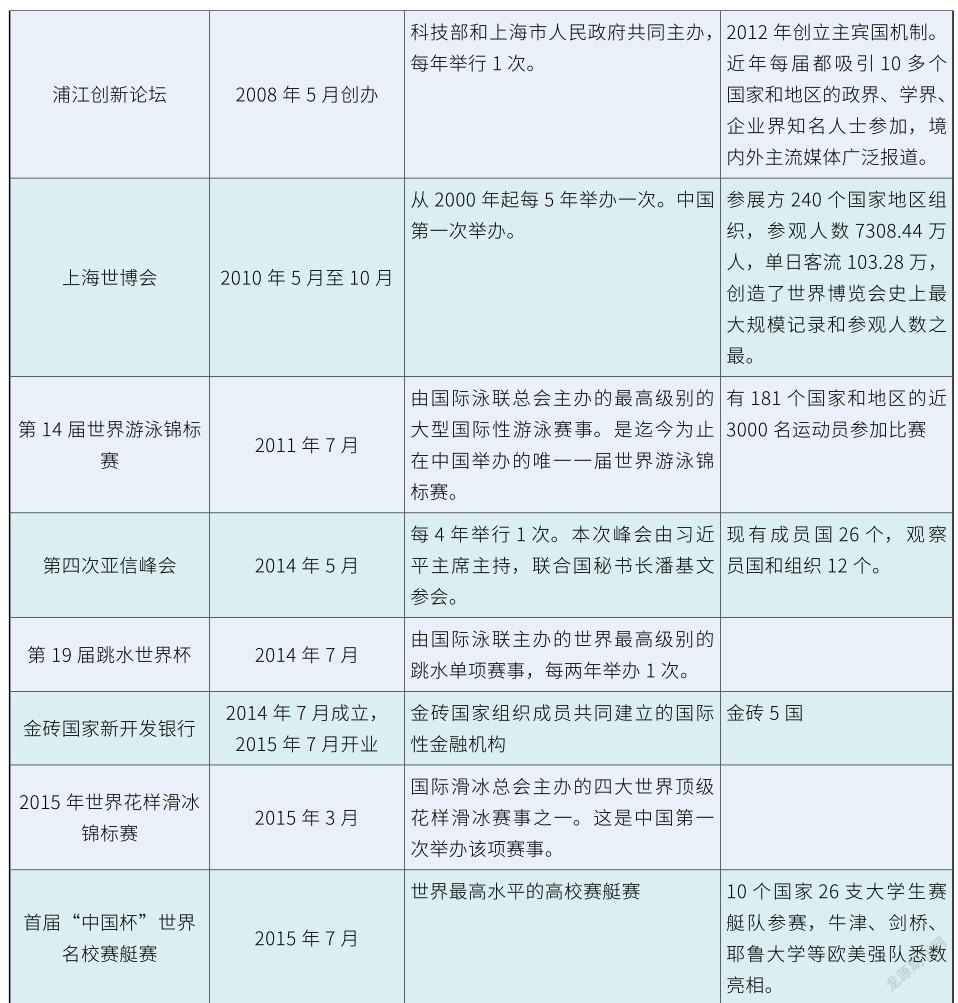

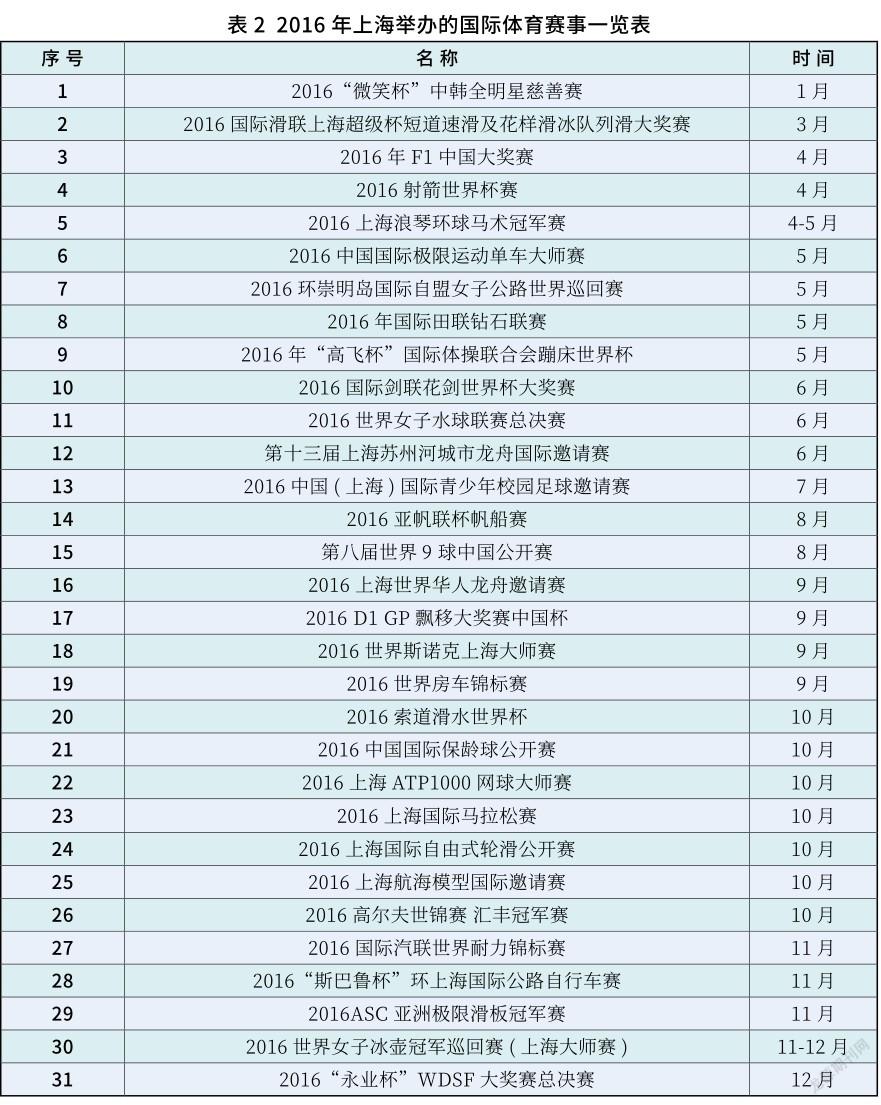

如果把一般性的国际活动也列入,并且分年份和类别进行统计,就会发现上海城市举办的各类国际活动数量非常惊人。下表是2016年上海市举办的国际体育赛事活动项目:

可见,上海城市单是2016年举办的国际体育赛事活动,就有31项之多,除了2月份是春節月以外,每个月都有举办国际体育赛事活动,10月份举办的国际体育赛事更是多达7项。如此众多的国际体育赛事在上海举办,有利于通过实地体验和大众传播,增进众多海外运动员及来宾与上海运动员及市民之间的友谊,展示上海城市的体育运动优势形象;并与其它领域的国际活动形成合力,对增进国际公众对上海城市的多方面了解及信任,会产生很好的助推作用。另据《上海统计年鉴》显示,上海每年举办的国际会展都在200次以上。

这样,国际活动常态化就成了上海城市举办国际活动的一大特点。为了保证国际活动得以经常性、常规性举办,上海市政府相关部门从两个方面加以推进:一是争取16个市辖区做到每个区都有国际活动项目落地,这可以是通过引进,也可以是通过升级来实现;二是将比较成熟的、影响力大的国际活动项目缩短周期举办,如上海电视节、上海国际电影节由两年举办1次改为1年举办1次。这些做法使得上海城市举办的文、体、会、展各类国际活动具有很大的稳定性和连续性。经过调研发现,上海城市每年举办的国际活动数量,在国内所有城市中都居于榜首位置,上海城市成为国际活动之都。

上海城市之所以能夠实现举办国际活动常态化,这是与其得天独厚的硬件、软件环境条件分不开的。硬件环境条件体现在地理位置、经济中心、人口规模、公共交通等优势上,软件环境条件体现在国际意识、对外交流资源、全球城市定位、国际活动经验等优势上。

从地理位置优势来看,上海位于中国海岸线的中点,是长江的入海口。1984年成为14个沿海开放城市之一,1990年浦东开发开放,2013年自由贸易试验区揭牌。

从经济中心优势来看,上海是全国的经济中心,经济总量全国第一,并拥有世界货物吞吐量最大的港口。上海成为世界各国了解中国的窗口。

从人口规模优势来看,上海全国人口聚集,城区人口现有2400万,居全国城市城区人口数量第一位。

从公共交通优势来看,上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场2017年旅客吞吐量分别位居全国十大机场的第二和第七位;城市轨道交通里程数全球第一位。

从国际意识优势来看,近代上海是引进和传播西方科学的中心,中西文化交流的桥梁。20世纪上半叶,来自58个国家的外籍居民曾多达15万(约占当时上海人口的4%)。上海形成了“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神。2013年起对45国游客实行72小时过境免签政策。上海是中国大陆国际化程度最高的城市,也是外籍人才眼中最具吸引力的榜首城市。

从对外交流资源优势来看,除了北京之外,上海是全国各地外国官方机构最多的城市。截至2012年底,上海拥有73个国家的总领事馆,20个国家76家媒体在沪常驻,在52个国家拥有71个友好城市或地区,欧美、日韩、澳大利亚等发达国家地方政府在上海设有办事处;外籍居民17.3万,外国留学生5.1万人。

从全球城市定位优势来看,2016年,李克强总理主持国务院常务会议通过《长江三角洲城市群发展规划》,明确提出“提升上海全球城市功能”的发展目标,上海作为“全球城市”的定位写入了国家级规划文件中。

从国际活动经验优势来看,1972年中美发表《上海公报》、1986年创办中国第一个国际电视节、1989年创办上海市市长国际企业家咨询会议、1993年举办首届东亚运动会等等,比较早地积累了组织各类大型或高规格国际活动的经验,提升了国际交往的能力。

三、启示

1. 国际活动的引进和创办

首先,要摆正城市形象与国际活动之间的关系。城市形象的基础是城市实力,即能够提供举办国际活动所需的物质条件,包括拥有一定的旅游等资源;知名度是第二位的要素。所以,如果城市实力和旅游等资源不足,也希望通过举办国际活动来提升城市知名度和吸引力,达到发展旅游业、招商投资的目的,就是一种在逻辑上错误、在实践中勉强的认知和行为。当然,如果具备了一定的财力和资源,并成功地举办国际活动,则会有利于提升城市的声誉,也只有在这种情形下,城市形象和国际活动才是互为促进的。之所以大型或综合性国际活动多是在发达国家举办,就是这个原因。

其次,国际活动有承办和创办两种获得路径。大家知道,举办国际活动是城市开展国际公关工作的一个有效途径,但国际活动的获得不是件容易的事情。通过分析表1发现, 1986-2015年上海举办的24项重大国际活动项目中,承办项目有17项,创办项目有7项(上海电视节、上海国际电影节、上海国际艺术节、上海之春国际音乐节、环崇明岛女子国际公路自行车赛、上海市市长国际企业家咨询会议、浦江创新论坛),说明国际活动除了走引进承办之路以外,还可以走创办升级之途。中国改革开放40年来的经济发展有目共睹,国际社会希望中国承担起更多责任和义务;加上中国西部大开发战略的推进,国内城市申办成功的国际活动项目越来越多。同时,我们也要有分享本土文化的意识和能力,通过发掘、培育和升级,向国际社会提供更多的自创活动品牌项目。

2. 国际活动的固定化和常态化

举办国际活动常态化是增进国际公众合作的一种理想状况,但目前还只有一线城市才能做得到。更多的城市应该把单项国际活动固定化作为目标,条件好的城市立足于扩大其数量。 也就是说,上海城市举办国际活动常态化的经验不可以复制,但可以选择性学习,比如把单个国际活动项目固定化,进而做成国际品牌。另外,几个城市合办或连办某一单个国际活动,使其固定化、品牌化,也是一个值得提倡的可行思路。

现实中也已涌现出越来越多这样的成功案例,比如:成都举办“西部国际博览会”、“《财富》论坛”;琼海举办“博鳌亚洲论坛”;南宁举办“中国—东盟博览会”;长春举办“东北亚博览会”;大连和天津轮流举办“夏季达沃斯论坛”;鄂尔多斯举办“库布齐国际沙漠论坛”;贵阳举办“生态文明国际论坛”;苏州、杭州、上海、澳门等城市先后举办“太湖世界文化论坛”;银川举办“中国-阿拉伯国家博览会”;乌鲁木齐举办“中国—亚欧博览会”,等等。

3. 基于国际公众合作形式的多样性开展城市国际公关工作

学理告诉我们,城市国际公关的目标是促成与维护国际公众合作,国际公众合作的形式是多样化的,分为三个层次:浅层次——旅游观光;中层次——参与国际文体会展活动、各界领袖来访;深层次——留学、投资、建立友好城市、国际组织入驻、定居等。即使是国际活动,也分文、体、会、展几大类,每一类又有综合性和单一性的区别。所以,一个城市的促成与维护国际公众合作的实现形式,可以并需要根据该城市的具体条件加以选择,而不拘泥于某一种。

需要强调的是,城市开展国际公关活动的主体,不只是政府,国际惯例偏爱市场化和专业化运作。这样做可以让政府减负,更重要的是能够让国际公众看到我们的城市管理是一个井然有序的、各司其职的法治社会的形象,进而信任与合作。当然难度很大,但我们要学习尽量淡化政府色彩的国际传播沟通方式。城市日益成为国际公众交往合作的“文明浮萍化”场所, 也需要我们提高对国际互动新环境的调整与适应能力。

参考文献:

[1] 徐斌:《浅谈城市公共关系管理》,《财经研究》1988年第2期.

[2] 郝志新:《我国城市公关现状: 理论、问题与策略研究》,《科技和产业》,2013年第8期.

[3] (美)斯各特?卡特里普:《公共关系教程》,华夏出版社,2001年1月.

[4] 郭惠民:《国际公共关系》,辽宁大学出版社,2005年5月.

[5] 上海市政协对外友好委员会:《提升上海对外交流影响力 促进现代化国际大都市建设的建议》,《公共外交季刊》,2014年第2期.

[6] 吴友富等:《上海公共关系30年发展报告》,中国财政经济出版社,2017年7月.

[7] 《沪城市跨文化交际能力现状调查:近半老外想留上海》,《新民晚报》,2015年6月4日.

[8] 国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ tjgb/ndtjgb/ .

[9] (英)阿诺德?汤因比著:《历史研究》,刘北成、郭小凌译,上海人民出版社,2005年.

(作者单位:杨晨,上海外国语大学;余越,上海海关学院)