不同氨甲环酸应用方式对初次单侧全髋关节置换术的止血效果、安全性及临床疗效的影响

孟庆奇 胡莉琼 杨伟民 崔树廷 奉振成 王敏 李斯明*

(1.暨南大学医学院附属广州红十字会医院骨科,广州 510220;2.泰山医学院附属聊城二院骨科,山东聊城 252000)

随着国内人口老龄化,创伤性及关节病性髋关节疾病的发病率越来越高,全髋关节置换术作为关节骨科的主要术式,发展迅速且规范[1]。全髋关节置换术围手术期止血药物的应用是临床医师关注焦点之一,目前国内外的一些研究已经证实了氨甲环酸在减少关节置换术出血量及降低输血率方面的临床疗效[2,3]。

关节置换术后预防静脉血栓形成在2009年已经写进了国内的治疗指南[4],而有关抗凝和止血是一对互相矛盾的治疗措施,虽然对于临床应用氨甲环酸并不会增加血栓形成率也见诸报道,但对于氨甲环酸应用与否及应用方式仍未达成一致。本研究拟探讨氨甲环酸应用的临床效果,并对比分析术中不同氨甲环酸应用方式对初次单侧全髋关节置换术的止血效果、安全性及临床疗效的影响。

1 资料与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2015 年9 月至2017 年9 月间在广州市红十字会医院及泰山医学院附属聊城二院接受初次单侧全髋关节置换手术的患者。纳入标准:①行单侧初次生物型人工全髋关节置换术;②手术方式为改良Watson-Jones 入路;③有完整的、可供追溯的术后3个月的随访资料。排除标准:①氨甲环酸过敏史;②类风湿性关节炎患者行全髋关节置换;③术前长期服用抗凝药物者或虽无服用抗凝药物但凝血功能异常者;④无记录完整的、可供回顾的术后3 个月随访资料;⑤术前生活无法自理。

最终共170 例患者纳入本研究。依据不同手术医师手术时不同的氨甲环酸应用习惯分为3组:①对照组46例患者均未应用氨甲环酸;②静脉组54例患者于切皮前15 min 以15 mg/kg 静脉滴注氨甲环酸;③关节腔组70 例患者关节腔内局部应用氨甲环酸(缝皮后经引流管将2 g氨甲环酸注入关节腔,引流管夹闭3 h)。氨甲环酸应用方式参考2015 年发布的《中国髋、膝关节置换术围术期抗纤溶药序贯抗凝血药应用方案的专家共识》[5]。

1.2 手术方法及术后处理

术前常规禁食、备皮,预防性应用抗生素。患者取仰卧位,采用气管插管全身麻醉,按外侧常规手术入路进行操作[4]。缝皮后常规放置负压引流管(可夹闭)。术后6 h开始患肢肌肉等张收缩训练,术后24 h拔出引流管,开始患肢持续被动活动(continuous passive motion,CPM)训练。围手术期常规应用低分子肝素抗凝。

1.3 随访计划及观察指标

术后1、3 个月各随访1 次,之后每年随访1 次。记录3组患者术后第1、2、3天行走距离,术后24 h引流管拔出率,术前及术后3 d 血红蛋白水平,引流量及输血率;观察3 组患者术后并发症发生情况,包括伤口局部血肿形成、血栓形成、伤口红肿浅表感染及深部感染;记录3 组患者术前、术后1 个月、术后3 个月美国特种外科医院(Hospital for Special Surgery,HSS)评分。

1.4 统计学方法

采用SPSS 19.0统计学软件进行统计学分析。患者年龄、术后行走距离、血红蛋白水平、引流量、HSS评分经统计学分析均符合正态分布,以表示。采用单因素方差分析比较3 组患者年龄、术后行走距离、血红蛋白水平、引流量、HSS 评分差异,进一步组间两两比较采用LSD-t检验。采用χ2检验比较3组患者性别、诊断结果、合并症发生情况、术后24 h引流管拔出率、输血率及并发症发生情况,进一步组间两两比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者一般临床资料比较

3 组患者年龄、性别、诊断结果及合并症差异均无统计学意义(表1)。

2.2 三组患者术后行走距离比较

静脉组、关节腔组患者术后第1天、第2天行走距离均长于对照组患者,且差异均有统计学意义,而静脉组与关节腔组患者之间差异均无统计学意义;3组患者术后第3天行走距离差异均无统计学意义(表2)。

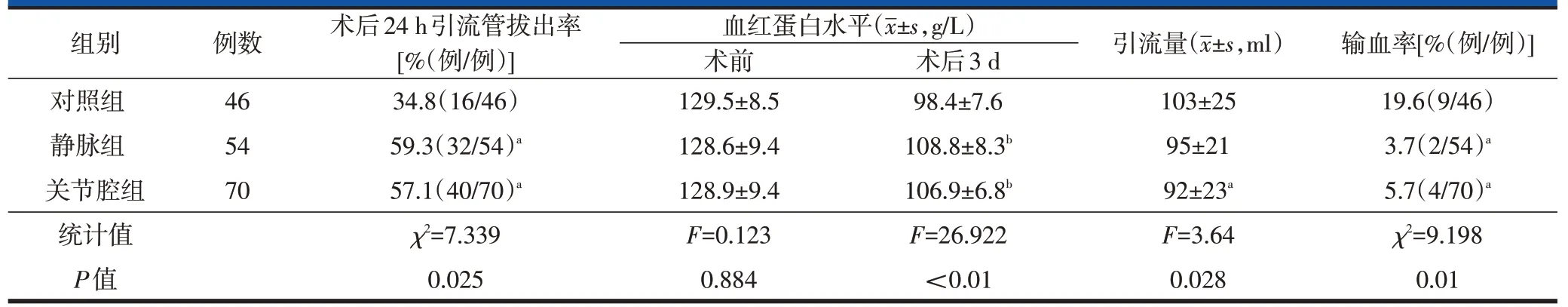

2.3 三组患者术后24 h引流管拔出率

静脉组、关节腔组患者术后24 h 引流管拔出率均高于对照组患者,且差异均有统计学意义,而静脉组与关节腔组患者之间差异无统计学意义(表3)。

表1 三组患者一般临床资料比较

表2 三组患者术后行走距离比较(,m)

表2 三组患者术后行走距离比较(,m)

注:△与对照组比较,差异有统计学意义(P<0.01)

2.4 手术前后三组患者血红蛋白水平比较

术前3 组患者血红蛋白水平差异无统计学意义。术后3 d静脉组、关节腔组患者血红蛋白水平均高于对照组患者,且差异均有统计学意义,而静脉组与关节腔组患者之间差异无统计学意义(表3)。

表3 三组患者围手术期各观察指标比较

2.5 三组患者引流量比较

对照组患者引流量大于关节腔组患者,且差异有统计学意义,而对照组与静脉组、静脉组与关节腔组患者之间差异均无统计学意义(表3)。

2.6 三组患者输血率比较

静脉组、关节腔组患者输血率均低于对照组患者,且差异均有统计学意义,而静脉组与关节腔组患者之间差异无统计学意义(表3)。

2.7 三组患者并发症发生情况比较

所有患者随访3~6个月,平均随访时间(4.7±0.6)个月。静脉组、关节腔组患者术后伤口局部血肿形成发生率均低于对照组患者,且差异有统计学意义,而静脉组与关节腔组患者之间差异无统计学意义。3组患者血栓形成、伤口红肿浅表感染发生率差异均无统计学意义。无一例患者发生伤口深部感染(表4)。

2.8 手术前后三组患者手术HSS评分比较

术前、术后1个月、术后3个月3组患者HSS评分差异均无统计学意义(表5)。

3 讨论

氨甲环酸可以通过抑制纤溶酶和纤溶酶原的活性达到止血的效果,其减少输血率的效果在国内外的相关研究中已经得到了证实,如Gilbody 等[6]在2014 年就发现,氨甲环酸的应用可以减少输血率并有助于节省医疗费用。Huang 等[7]对2925 例骨科手术患者进行分析,发现应用氨甲环酸可减少术中的失血量。本研究选择围手术期血红蛋白水平来反映出血情况,与上述研究结果是一致的。

本研究发现应用氨甲环酸后,患者术后24 h 引流管拔出率明显增高,其原因应与应用氨甲环酸后局部伤口出血减少有直接关系。氨甲环酸可以减少患者伤口引流量的作用已经被许多临床研究证实[8]。

本研究结果显示,应用氨甲环酸的患者术后早期下地行走的距离要长于未应用氨甲环酸的患者。Krauss等[9]曾发现氨甲环酸的应用可以提高术后早期行走功能,与本研究结果一致,不过该研究没有对引流管早期拔出率做出分析。本课题组考虑氨甲环酸促进早期下地行走距离增加的机制可能有两个方面:①应用氨甲环酸后早期拔出引流管,对行走距离是一个促进作用;②应用氨甲环酸组患者关节腔内积血少于未应用氨甲环酸组患者,导致的炎症反应程度要低。氨甲环酸作为止血药物对于炎症并无直接影响,但其调控靶点组织型纤溶酶原激活剂(tissue plasminogen activator,tPA)作用的细胞表面受体:Annexin A2[10]、LRP1[11]、Plg-R[12]等都与炎症的发生相关,其具体机制有待进一步研究。

表4 三组患者并发症发生情况比较[例(%)]

表5 手术前后三组患者HSS评分比较(,分)

表5 手术前后三组患者HSS评分比较(,分)

氨甲环酸应用方式有多种,给药方式是静脉滴注、口服、关节腔局部应用或者几种方式联合应用。单从静脉给药方式来说就有术前给药、术前给药术中持续追加、术后给药等。Franchini等[13]认为静脉应用氨甲环酸可以很好的减少关节置换术后的失血量及输血率,Soni等[14]则认为局部氨甲环酸应用方式比静脉用药更好,其止血效果相当于静脉应用氨甲环酸的3倍。而Sarzaeem等[15]则认为静脉用药在降低输血率方面效果更好。还有学者认为无论何种氨甲环酸的应用方式,对于关节置换的临床疗效是没有差异的[16]。无论何种给药方式其效果在国内外的研究中已经得到了证实。如Digas等[17]曾对膝关节腔局部应用氨甲环酸进行了相关研究,发现对减少膝关节置换的效果良好。Nielsen 等[18]发现联合静脉及关节腔局部用药效果要优于单独应用。黄秋黎等[19]经过meta 分析验证了口服氨甲环酸在全膝关节置换术中的止血效果和安全性。本研究从临床常用方式出发,对比了静脉用药及关节腔局部用药的用药方式,结果提示对于髋关节置换手术的止血及减少输血率方面,两种用药方式效果相当。局部关节腔应用氨甲环酸对于减少术后伤口引流量要优于静脉给药的方式,这应该与药物与术野直接接触,发挥更优局部止血效果相关。

裴福兴等[20]对氨甲环酸应用于全髋关节置换术中的安全性进行了相关的研究,发现静脉应用氨甲环酸并不影响静脉血栓的形成率,Wei和Liu[3]对2720例全髋关节及全膝关节置换术中应用氨甲环酸的安全性进行了meta 分析,结果提示氨甲环酸并不增加下肢静脉血栓及肺栓塞的发生率。本研究也选择了下肢静脉血栓发生率作为观察指标,结果提示无论何种氨甲环酸的应用方式都不会增加血栓的发生率。

氨甲环酸的安全性评价除了对下肢血栓的形成率,还有伤口并发症的影响,本研究发现应用氨甲环酸后可有效的减少伤口的血肿形成率,静脉或局部关节腔内用药并无差异。氨甲环酸的应用对患者住院时长及术后短期(术后1、3个月)髋关节恢复情况无影响。

综上所述,初次全髋关节置换术中静脉或局部关节腔内应用氨甲环酸可使术后24 h引流管拔出率增加,同时患者早期下地行走距离增长。另外,两种氨甲环酸应用方式均可减少围手术期出血、术后血肿形成及降低术后输血率,安全性好。单纯从术后伤口引流量考虑,建议优先选择局部关节腔用药。