德清县博物馆藏东晋南朝德清窑瓷器

文/陶渊旻

图一∶1 青釉鸡首壶博物馆旧藏。尖唇敞口,呈盘口状,盘口略深,颈上细下大,圆肩,深弧腹,平底。肩部设一对方桥形系,系之间一侧为鸡首,另一侧为把(修复)。鸡首高昂,圆嘴中空,嘴部施弦纹,鸡冠上耸,圆眼。灰白色胎,通体施青釉不及底,釉面开片,底部露胎处呈砖红色。口径10、底径12.2、高22.9厘米。

图一∶2 青釉鸡首壶2016年武康镇新龙黄泥墩(华盛达学校)砖室墓M10出土。盘口,束颈,溜肩,鼓腹,平底。肩部饰两道凹弦纹,肩部纽、把、鸡首均残。鸡首与壶身处有孔相通。通体施青釉,釉不及底,底部露胎处呈火烧红,盘口处饰褐色点彩。口径7.8、底径11.7、高14.9厘米。

图一∶3 青釉鸡首壶2014年征集。圆唇直口,盘口状,细颈,溜肩,斜直腹略弧,平底。肩部设一对桥形系,系之间一侧为把,形似双龙从肩部跃起用嘴咬住盘口。另一侧为双鸡首,鸡头高昂,长颈,圆眼,圆嘴,鸡冠上耸。灰白色胎,通体施青釉,色青中泛黄,底部露胎处呈火烧红。口径8.6、底径11.9、高26.4厘米。

图一∶4 青釉鸡首壶2018年民间捐赠。盘口,长颈,溜肩,腹部斜收,平底。肩部设对称方形桥纽。前侧设鸡首,长颈,圆眼圆嘴,鸡冠高耸。后侧设龙把,从肩部跃起呈吸水状咬住盘口。通体施青釉,腐蚀严重,底部露胎处呈砖红色,有四点支烧痕。口径10、底径10.7、高31.5厘米。

德清县位于浙江省北部、杭嘉湖平原的西部。地势西高东低,西部为天目山余脉,中部为丘陵向平原过渡的低丘缓坡地带。这里松竹茂密,山坡低缓,东苕溪自南而北从这里穿县而过注入太湖,为建窑烧瓷及陶瓷产品的运输和贩卖提供了得天独厚的条件。在漫长的历史长河中,陶瓷生产一直都是德清这一地区主要的手工业。

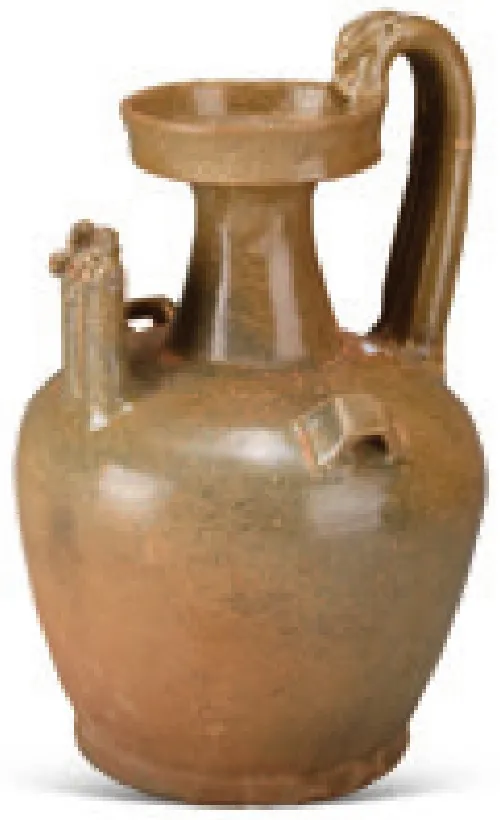

图二∶1 青釉盘口壶1980年原秋山公社新农大队征集。大盘口,束颈,弧肩,鼓腹,下腹斜收,平底。盘口处施两道凹弦纹,肩部置对称复系。灰白色胎,通体施青釉,底部露胎处呈砖红色。口径17.2、底径13、高41厘米。

图二∶2 青釉盘口壶1983年乾元镇东门城桥北桥基出土。造型与图二:1相似。灰白色胎,施青釉,釉面无光泽,底部露胎处呈砖红色。口径12、底径9、高27.4厘米。

图二∶3 青釉盘口壶2015年征集。盘口,束颈,弧肩,鼓腹,下腹斜收,平底。肩部设对称复系。通体施青釉,外底露紫红色胎,口沿、系部饰褐色点彩。口径13.9、底径11、高28.3厘米。

德清窑的野外工作始于上世纪50年代,汪扬、冯信敖、王士伦等前辈先后对德清老县城(今乾元镇)的几处窑址进行试掘,发现焦山[1]、丁山、城山[2]等窑址,揭开了新中国成立后对德清窑研究的序幕。在德清老县城发现的东晋至南朝的瓷窑址并以此命名的“德清窑”也由此被古陶瓷界所广泛认同。然而,由于资料的局限,长期以来学界一直认为德清窑是黑瓷和青瓷兼烧的瓷窑,以生产黑瓷为主;其烧造历史并不长,从东晋开始到南朝初期结束,共一百多年[3]。近些年,随着窑址考古调查工作的不断开展,对于德清窑无论是从地域上或是年代上都有了新的认识。

从已经发现的瓷窑址来看,德清地区的窑址主要分布在东苕溪两岸的低山丘陵地带,主要包括先秦时期的原始青瓷窑址、汉六朝到唐中期结束的德清窑两个系统。其中原始青瓷窑址群是先秦时期生产原始瓷最重要的窑区,这一系统的窑址从夏代开始出现,历经商、西周、春秋至战国时期,仅在德清龙山地区就已经发现120多处窑址。这些窑址无论是从生产时间、窑址规模,还是窑址产品种类、产品质量、装烧工艺等方面,在全国都是独一无二、一枝独秀的,是中国制瓷史上的第一个高峰[4]。这一时期的窑址我们称其为“德清原始瓷窑”,以区别于“德清窑”。

德清窑是一处创烧于东汉晚期,持续到隋唐时期,主要分布于东苕溪中上游地区的德清、余杭、湖州南部地区,青瓷与黑瓷合烧的瓷窑[5]。

东汉至三国时期的窑址主要分布于德清县下渚湖街道二都村,从二都至武康街道东西向公路的沿线,有青山坞、上渚山、荷花塘、黄角山[6]、峙山、梁家底[7]等窑址。

图三∶1 青釉灯1983年乾元镇东门城桥北桥基出土。此为灯盏。圆唇敞口,斜腹,假圈足平底,呈小碗状,碗内条状把手。灰白色胎,内外施青釉,外釉不及底。口径9.7、底径4.5、高4.2厘米。

图三∶2 青釉灯1972年出土。此为灯座。上为小盘口,略敞。中间以灯柱连接底座,灯柱上小下大,上部施弦纹两道,中下各施弦纹一道,形如竹节。底座呈碗状,窄平沿,口沿下有一道弦纹,弧腹,平底,中间有大孔贯穿灯柱至上部盘口。灰白色胎,除底座的外腹及底部外,其余均施青釉,口沿处有点彩。小盘口口径6,底座口径16、底径8.5、高17.6厘米。灯盏和灯座是灯的两个部分,在具体使用中,灯盏应放置在灯座上使用,灯盏中有把手便于拿取灯盏添加灯油。

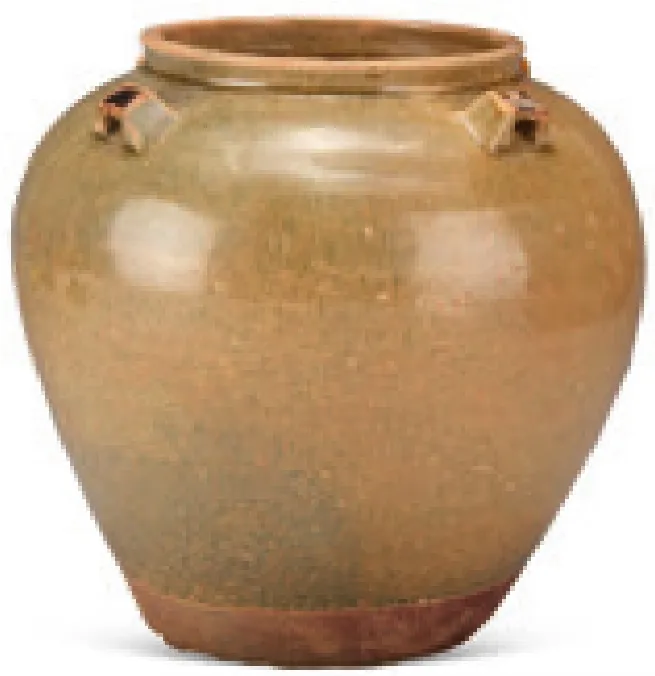

图四∶1 青釉罐1982年乾元镇市亭山(俗称大家山)出土。圆唇直口,颈略高,溜肩,深弧腹斜收略直,平底,肩部施弦纹三道,弦纹间设有横方桥形纽,腹部下侧有一烧残的气泡。灰白色胎,内外施青釉,外不及底部,底部露胎处呈火烧红,唇部、桥形纽上均有点彩。口径19.7、底径12.7、高30.2厘米。

图四∶2 青釉罐2014年征集。平唇微敞,短颈下收,溜肩,斜弧腹,平底。肩部施凹弦纹两道,弦纹上设四个方形桥纽均匀分布四周。器物内外施青釉,釉层开片,桥形纽上有点彩。灰白色胎,腹部近底处呈火烧红。口径11.8、底径11、高18.5厘米。

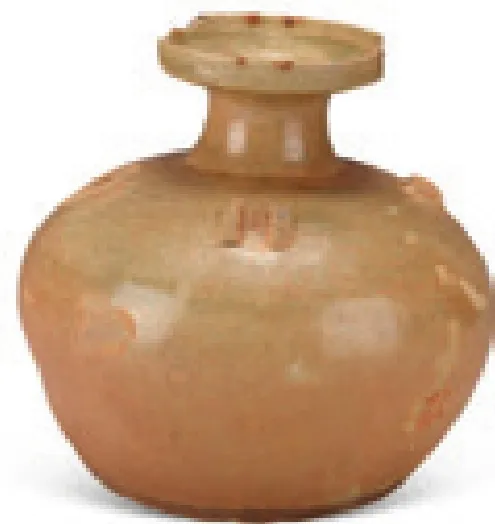

图六 青釉唾壶2015年征集。盘口,束短颈,溜肩,鼓腹下垂,平底。通体施青釉,呈开片状,底部露胎处呈砖红色,有五个支烧痕。口径8.1、底径7.2、高11.5厘米。

图五 青釉砚博物馆旧藏。直口微敛,浅腹,内底上凹,外底平扩于底部呈凸棱状,大平底,下列三兽足。口沿及腹部施青釉,内底露胎处呈砖红色,外底露胎处呈灰白色。口径19.6、底径21.8、高5.3厘米。

图七∶1 黑釉鸡首壶博物馆旧藏。尖唇敞口,呈盘口状,颈上细下大,圆肩,深弧腹,平底。肩部设一对方桥形系,系之间一侧为鸡首,另一侧为把(残)。鸡首高昂,圆嘴中空,嘴部施弦纹,鸡冠上耸,圆眼。灰白色胎,通体施黑釉,釉面开片,腹下及底部不施釉,底部露胎处呈砖红色。口径8.5、底径13、高17.7厘米。

图七∶2 黑釉鸡首壶博物馆旧藏。盘口,束颈,圆肩,深弧腹,平底。肩部仅存一方形桥纽,其余把、鸡首、纽均残。鸡首断裂处可见流与壶身以小孔相连。有流釉现象,薄釉处呈酱黄色,厚釉处黑色。口径7、高16厘米。

图七∶5 黑釉鸡首壶2014年征集。圆唇直口,呈盘状,细颈,溜肩,斜直腹略弧,平底。肩部设一对桥形系,系之间一侧为把,形似龙头,从肩部跃起用嘴咬住盘口。另一侧为鸡首,鸡头高昂,长颈,圆眼,圆嘴,鸡冠上耸。灰白色胎,通体施黑釉,釉面腐蚀严重,底部露胎处呈砖红色。口径9.8、底径13.8、通高29.5、最大径19厘米。

图七∶4 黑釉鸡首壶2014年征集。盘口残,束颈,圆肩,弧腹,腹部略鼓,平底。肩部设一对方桥形系,前为鸡首,鸡首短颈,圆眼,圆嘴,小鸡冠。灰白色胎,施黑釉,釉面开片不及底。口径7、底径9.7、高13.5厘米。

图七∶3 黑釉鸡首壶2014年征集。盘口,细颈,圆肩,深弧腹,平底。肩部设一对方桥形系,系之间一侧为鸡首,另一侧为把。鸡首高昂,圆嘴中空,鸡冠上耸,圆眼。灰白色胎,通体施黑釉,釉面开片,腹下及底部不施釉,壶身部分黑釉剥落,底部露胎处呈火烧红。口径7.8、底径11.2、高23厘米。

东晋至南朝时期的窑址主要分布在德清县老县城(今乾元镇)和余杭良渚一带两个区域,均位于东苕溪的附近,特别是德清县乾元镇发现的几处窑址均是依河而建。德清县的窑址有焦山、丁山、城山、小马山[8]、市亭山(俗称戴家山)等,但是由于都位于德清县老县城的中心城区,保存状况很差。余杭区的窑址有大陆果园、庙桥头、叶家山、七贤桥[9]、石马[10]、东馒头山、窑顶上[11]等。

隋唐时期的窑址主要分布在德清县原洛舍乡(今洛舍镇)、龙山乡(今阜溪街道龙山、龙胜村)两个相邻的地点。窑址主要有墅元头、下东山、砂村东山、塘头、龙头山、前山、宅前、漾口东山、窑田里、窑墩山、王母山、南山等[12]。

从东汉晚期开始至隋唐,德清窑不同时期窑场地点不断发生变化,但始终在东苕溪沿岸的低山丘陵地带。窑业的发展促使了地方上的人口聚集和市镇兴起,当市镇兴起后,窑场又不得不搬到郊区。就这样,窑场一直北移,目的是为了缩短和太湖的距离以便于瓷器的贩卖。

从产品的质量看,东晋至南朝是德清窑发展的鼎盛时期。产品以青釉瓷器为主,约占80%,黑釉瓷器仅占20%左右[13]。装饰都以素面为主,仅见一或两道凹弦纹。动植物装饰主要有竹、莲、菱、鸡首、羊、兽足、龙把、飞鸟等,相对越窑来说种类要少得多。羊的形象比较少,1957年乾元镇南门外采集到一件羊形器标本[14],2005年长兴县雉城镇西峰坝村出土一件黑釉瓷羊注子[15],均为德清窑产品。

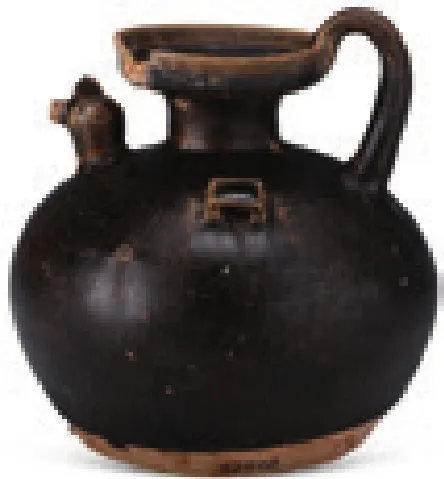

图八∶2 黑釉盘口壶1981年乾元镇东门城桥西端约100米河底出土。盘口,口沿外敞,束颈,弧肩,鼓腹,下腹渐收,平底。颈中饰两道凸弦纹,颈与壶身连接处饰一道凸弦纹,使颈部形如竹节。肩部贴塑对称系四个。通体施黑釉,仅底部无釉,釉面开片,底部露胎处呈紫红色。口径11、底径9、高26.5厘米。

图八∶1 黑釉盘口壶乾元镇水泥厂出土。小盘口,短颈,圆肩,鼓腹,平底,肩部设纵向对系,施黑釉不及底,器身釉面剥落严重,底部露胎处呈灰白色。口径5、底径5.5、高10厘米。

图八∶3 黑釉盘口壶2015年征集。盘口,束颈,溜肩,肩腹间折棱,下腹斜收,平底。肩部等距分布四个系。灰白色胎,通体施黑釉,有多处挂釉,底部露胎处呈火烧红,有支烧痕。口径11.7、底径10.6、高21.5厘米。

图九∶1 黑釉灯博物馆旧藏。整器由盏、灯柱和灯座胎接而成。盏圆唇,敞口,折沿,鼓腹。灯柱圆唇,敞口,下与灯座相连,柱上小下略大。灯座平唇,敞口,斜直腹,平底,底部中间有大孔贯穿灯柱。外施黑釉不及底,底部露胎处呈砖红色。口径8、灯座口径18.2、底径10.4、高18.5厘米。

图九∶2 黑釉灯1983年乾元镇东门城桥北桥基出土。仅存灯盏,圆唇敞口,斜腹,平底,呈小碗状,碗内绞索状把手。灰白色胎,内外施黑釉,外釉不及底,底部有五个支烧痕。口径11.6、底径5.6、高4.3厘米。

图九∶3 黑釉灯1983年乾元镇城山出土。仅存灯座,小盘口残破,中间以灯柱连接底座,灯柱上小下大,分别于灯柱的上中下各施弦纹两道,形如竹节。底座呈碗状,窄平沿,腹略弧直。平底,中间有大孔贯穿灯柱至上部盘口。胎呈火烧红,施黑釉,有流釉现象,薄釉处呈酱黑色,釉厚处则呈黑色。除底座的外腹及底部外,其余均施釉。底径9.5、高16厘米。

图一〇 黑釉罐1982年乾元镇市亭山(俗称大家山)出土。圆唇直口微敞,口部歪斜,束颈,溜肩,斜弧腹,平底。肩部施有凹弦纹一道,弦纹上设方形桥纽。胎呈砖红色,通体施黑釉,釉不及底。底径15.5、高19.4厘米。

图一一 黑釉砚2015年征集。直口微敛,浅腹,大平底外扩于底部呈凸棱状,下列三兽足。砚台外侧面及底部均施黑釉。内底露胎,部分为灰白色,部分为火烧红。口径15.3、底径15.5、高5.4厘米。

图一二 黑釉熏炉2014年征集。炉身与炉座胎接而成。炉身平唇大直口,束颈,圆肩,圆腹,肩腹部镂两周三角形孔。炉座为双层托盘,上层形如盘口,与炉身相连。下层形如碗状,窄平沿侈口,口下施凹弦纹两道,斜直腹,平底,底部有一孔与上层贯通。灰白色胎,通体施黑釉,釉不及底,釉面开片,炉身三角孔处多有厚釉粘连。炉身口径6.1、炉座口径13.5、底径10.4、通高14.8厘米。

图一三 黑釉唾壶2015年征集。盘口,束颈,溜肩,鼓腹,假圈足,平底。内外均施黑釉至足部,不及底,多处釉面剥落,呈开片状。底部凹弦纹一道,呈砖红色,有七个支烧痕。口径9.2、底径9.7、高11.4厘米。

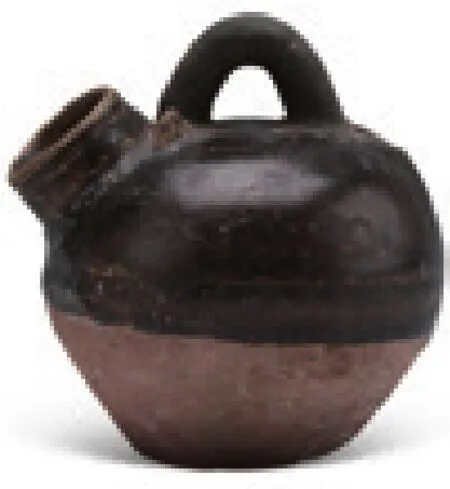

图一四 黑釉虎子博物馆旧藏。壶口向上斜出,圆唇直口,唇下施凹弦纹一道。壶身近扁圆形,溜肩,弧腹,平底,底部较为粗糙,粘有沙粒。壶身上原有一提梁,现为石膏修复,提梁前饰虎眼,后饰虎尾。壶外壁施黑釉至腹部,壶内仅壶口有釉,其余无釉。露胎处呈火烧红。口径4、底径6.5、高12.8厘米。

图一五 黑釉洗1999年三合乡二都村刘家山遗址出土。口沿略宽外翻,腹略弧直,平底,呈碗状。碗中凸起一物,似德清水乡常见的两角菱。器物除底部外,均施黑釉。底部粘连有沙粒,灰白色胎。最大口径19、底径11、高6.4厘米。

图一六 黑釉盂2015年征集。圆唇小直口,弧肩,扁圆腹,平底。灰白色胎,施黑釉,口沿处釉薄呈酱褐色。口径3.6、底径4.8、高5.4厘米。

图一七 黑釉簋2014年征集。口微侈,圆唇,深腹略鼓,腹部施凹弦纹两道,高圈足,呈喇叭形。胎呈火烧红,通体施黑釉不及底,有流釉现象,部分薄釉处呈酱褐色。口径15.2、底径10.8、高11.5厘米。

图一八 黑釉香插座1984年乾元镇焦山窑址出土。形如仰莲,面上有五孔,弧腹,腹部如莲花盛开,置七莲瓣,矮圈足。灰白色胎,腹部莲瓣上施黑釉,仰面及底部均不施釉,露胎处呈火烧红。直径11、高5.5厘米。

图一九 黑釉炉2014年征集。上部炉身呈鼎状,窄平沿略斜,弧腹,底部为三兽足与底座相连。下部底座呈碗状,窄平沿,尖圆唇略外凸,直腹下收,平底。胎呈灰白色,内外施黑釉不及底。口径11.3、底径11.8、高7.7厘米。这类产品一直被认为是油灯。1972年江苏省镇江市畜牧场东晋隆安二年墓曾出土一件青瓷博山炉[17],2006年南京市雨花台东晋纪年墓出土一件青瓷熏炉[18]。通过器物对比,这一类矮承柱、以大托小的器物应该为炉的炉身和炉座。另一方面,这类器物的整体高度较矮,也没有作为油灯的使用条件,由此可见这应该是炉的一种。

这一时期越窑还未进入鼎盛时期,地处东苕溪流域的德清窑,依靠丰富的自然资源,外加又有通衢之利,窑业得到了长足的发展。产品经苕溪北通太湖,远销环太湖流域各地,并作为身份地位象征的“威势品”外销至朝鲜半岛[16]。

德清县博物馆一直以来十分关注德清窑瓷器的保护与收藏,馆藏一批具有典型地方特色的德清窑产品,主要来源于考古出土、野外采集和征集等。其中东晋南朝时期的德清窑瓷器,青釉瓷器有鸡首壶(图一)、盘口壶(图二)、灯(图三)、罐(图四)、砚(图五)、唾壶(图六)等器类,黑釉瓷器有鸡首壶(图七)、盘口壶(图八)、灯(图九)、罐(图一〇)、砚(图一一)、熏炉(图一二)、唾壶(图一三)、虎子(图一四)、洗(图一五)、盂(图一六)、簋(图一七)、香插座(图一八)、炉(图一九)等器类,不乏精品之作,具有一定的研究价值。

[1]汪扬:《德清窑调查散记》,《文物》1957年第10期。

[2]王士伦:《德清窑瓷器》,《文物》1959年第12期。

[3]中国硅酸盐学会编:《中国陶瓷史·德清窑》,文物出版社,1982年。

[4]“瓷之源”课题组:《“瓷之源”课题与瓷器起源研究的重大进展》,《原始瓷起源研究论文集》,2015年。

[6]朱建明:《浙江德清汉代窑址调查》,《福建文博》1996年第2期。

[7]德清县第三次全国文物普查资料。

[8]周建忠:《德清小马山窑址清理简报》,《东方博物》2008年第1期。

[9]姚桂芳:《杭州地区古窑址调查概况与认识》,《东方博物》第4辑,浙江大学出版社,1999年。

[10]同注 [5]。

[11]郑建明:《德清窑略论》,《文物》2011年第7期。

[12]朱建明:《隋唐德清瓷窑址初探》,《中国古陶瓷研究》1990年第三辑。

[13]周建忠:《德清小马山窑址清理简报》,《东方博物》2008年第1期。

[14]王轶凌:《浙江省博物馆藏六朝黑釉瓷标本》,《东方博物》2008年第1期。

[15]梁奕建主编:《物阜长兴——长兴文物精华》,浙江人民美术出版社,2009年。

[16]赵胤宰:《略论韩国百济故地出土的中国陶瓷》,《故宫博物院院刊》2006年第2期。

[17]陆九皋、刘兴:《镇江东晋画像砖墓》,《文物》1973年第4期。

[18]南京市博物馆、南京市雨花台区文化局:《南京雨花台东晋纪年墓发掘简报》,《文物》2008年第12期。