“中国故事”的“乡音”表达

——盱河高腔“乡音版”《牡丹亭》观后

刘新阳

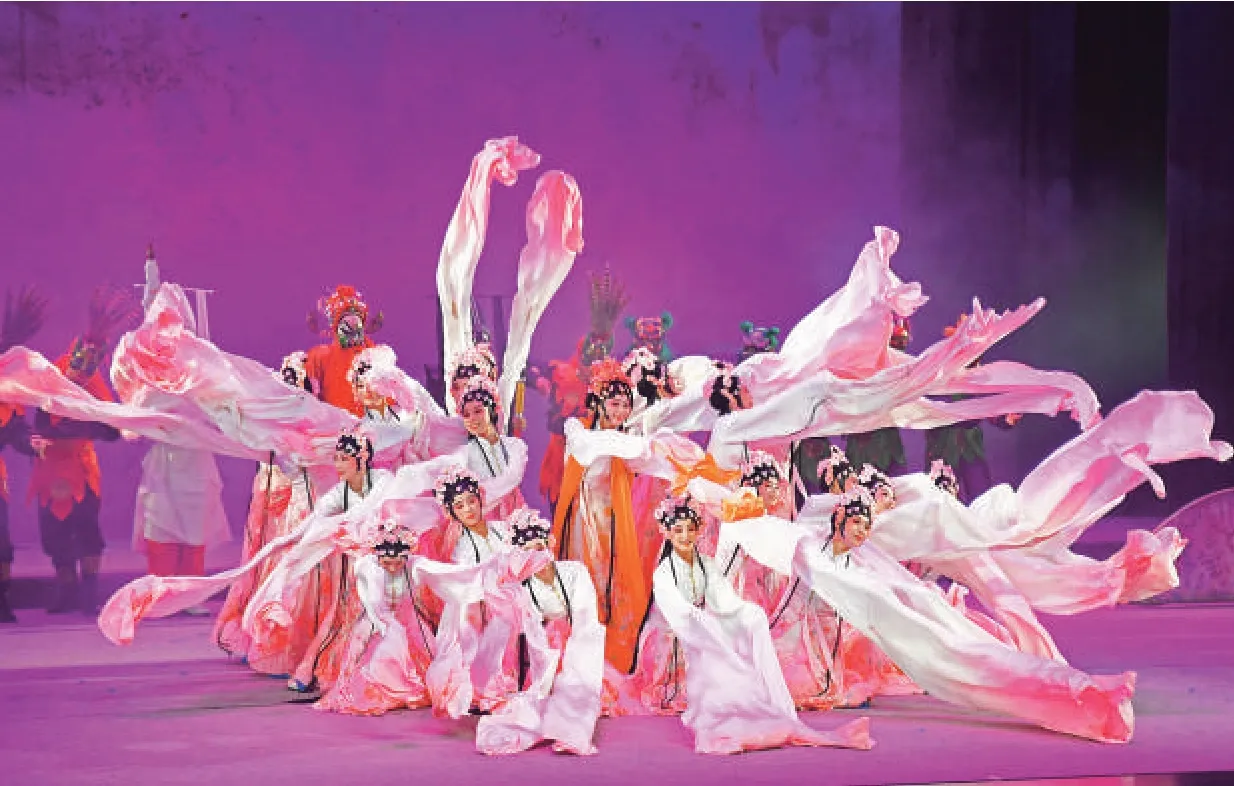

盱河高腔《牡丹亭》剧照

《牡丹亭还魂记》是明代戏剧家汤显祖所创作的“临川四梦”中对后世影响最大的一部剧作,同时也是自元杂剧后艺术成就最高的一部明传奇。所以这么说,是因为“因情成梦,因梦成戏”的《牡丹亭》情节极富传奇色彩,且辞藻华美,读后令人“满口余香”,致使《牡丹亭》问世以来,“家传户颂,几令《西厢》减价”(明沈德符《顾曲杂言》)。除此之外,汤显祖的《牡丹亭》自万历二十六年(1598)问世以来,始终不断地被戏曲搬演,其中影响最大者无外乎是被称为“百戏之祖”的昆曲,并且在中国戏曲演出史中绵延四百余年,由此不难觑见《牡丹亭》在中国古典戏曲史上无可替代的重要地位。

一

《牡丹亭》讲述的是南安太守杜宝之女杜丽娘正值情窦初开的怀春时节,却被家中的封建礼教所禁锢。在迂腐老儒陈最良讲解《诗经》中《关雎》时,无意触动了杜丽娘心底的情丝。一日,杜丽娘与婢女春香春日游园,在梦中与岭南秀才柳梦梅在花园的牡丹亭中成就云雨之欢。梦醒后,杜丽娘痴心挂念,终至伤感身亡。后杜宝升任淮扬安抚使,临行将女儿葬在后花园梅树下,修成梅花庵观,嘱石道姑看守。地府判官感杜丽娘情真,许她寻觅梦中情人。适柳梦梅上京赴试,因病滞留南安杜府梅花庵观中,拾得杜丽娘的自画像,病愈后他在庵里与杜丽娘的游魂相遇,二人恩恩爱爱,如胶似漆,结为人鬼夫妻。后柳梦梅在石道姑协助下,掘坟开棺,杜丽娘死而复生,一对有情人终成眷属(后略)。以往对于《牡丹亭》艺术地位与价值的论述可谓“前人之述备矣”,其中以汤显祖笔下的杜丽娘“为情而死,为情而生”的反封建意识最具代表性,然而通观《牡丹亭》全剧,在第三十六出《婚走》中,死而复生的杜丽娘在被石道姑和柳梦梅问及婚期时的反应:

〔旦〕姑姑,这事还早。扬州问过了老相公、老夫人,请个媒人方好。……

〔旦〕秀才可记的古书云:“必待父母之命,媒妁之言。”

〔生〕日前虽不是钻穴相窥,早则钻坟而入了。小姐今日又会起书来。

〔旦〕秀才,比前不同。前夕鬼也,今日人也。鬼可虚情,人须实礼。……

细心的读者从中不难看出,只有梦中和死去的杜丽娘才是那个敢于自荐枕席并具有真正而纯粹反封建意识的女性,而一旦真正为人却“又会读起书来”并明确对柳郎说“待成亲少个官媒。结盏的要高堂人在。”不能不说作者在剧中所表现出的反封建意识具有一定的局限性。

尽管如此,今天依然不能因此而否认《牡丹亭》在中国戏曲史中的重要地位。在我个人看来,汤显祖创作《牡丹亭》的最大价值,于戏曲而言还不在于其唱词的华丽辞藻,而在于他那无与伦比的富于浪漫主义色彩的创作方法,正如汤显祖在《牡丹亭记题词》中所言:“生者可以死,死可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真,天下岂少梦中之人耶?……自非通人,恒以理相格耳。第云理之所必无,安知情之所必有邪!”这种久违的浪漫与大胆的创作观念依然可以为今天的戏曲创作提供诸多启示,从这个意义上说,《牡丹亭》无愧是汤显祖留给世人独一无二的“中国故事”,因此对于传承发扬《牡丹亭》的意义,无疑也是“讲好中国故事”的别样表达。

二

盱河高腔原名广昌孟戏,流传于广昌县境,是以唱皮黄腔为主,兼唱高腔的一个剧种。它作为一种古老的酬神祭祖的宗族戏,在当地有着长期的演出习俗。2006年5月,广昌孟戏还被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,成为国家级非遗保护项目。由于该剧种始终流传于民间,因而使其散发着浓郁的泥土芬香。不仅如此,今广昌归属的抚州市所辖的临川区在四百多年前,还曾是汤显祖的祖籍和生活过的地方,由此看来,作为汤显祖故里和《牡丹亭》的诞生地,由广西省抚州市文化艺术发展中心和抚州市汤显祖文化演艺有限责任公司联合打造并推出的盱河高腔“乡音版”《牡丹亭》的意义,就显得格外与众不同了。

盱河高腔《牡丹亭》剧照

盱河高腔“乡音版”《牡丹亭》在有限的演出时间内,理清故事脉络、去掉旁余枝蔓,从五十五出中精选出《闺塾》《惊梦》《寻梦》《诊祟》《闹殇》《拾画》《冥判》《幽媾》《回生》九出,在“只删不改”的原则下勾绘出了《牡丹亭》中关乎杜丽娘、柳梦梅二人“为情而死,为情而生”的主题线索,通过简约而不失古意,剪裁而不伤筋骨的手法再现了四百多年前汤显祖的名篇佳作,而又不萧规曹随地趋从于常见的昆曲演出版本。在“乡音版”《牡丹亭》的情节场次上,既保留了《惊梦》《寻梦》《拾画》等原作的经典关目,又保全了【步步娇】“袅晴丝吹来闲庭院,摇漾春如线”、【皂罗袍】“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣”、【好姐姐】“遍青山啼红了杜鹃,那荼蘼外烟丝醉软”、【山桃红】“则为你如花美眷,似水流年”等一系列戏曲观众耳熟能详,也可以说是《牡丹亭》标志性曲牌和唱段,还为观众呈现出折子戏中难得一见的亦庄亦谐的《诊祟》、幽暗阴森的《冥判》以及至真至情的《幽媾》。总之,在盱河高腔《牡丹亭》的种种别样表达中,不仅既遇“旧雨”又见“新知”,同时,也令观众看到了在昆曲、河南梆子、赣剧、采茶戏之外,又一个戏曲剧种对《牡丹亭》的个性化呈现。

盱河高腔《牡丹亭》剧照

三

通观全剧起承转合的故事结构,可谓恰到好处,但作为序幕的《闺塾》一折显得简单,没有做到应有的舒展与铺陈,以至于陈最良所唱的【掉角儿】改为伴唱且仅保留了这支曲子的首尾部分,而春香的“闹”学也根本无从谈起。作为观者,我并不认为改编者开宗明义地把《闺塾》作为序幕有什么不对,但即便是序幕,这部分的交代同样很重要,不能轻费,因为在剧中自称西蜀名儒的杜宝,素以理学传家,克守封建礼法,对女儿自然也实行着同样的教育,因之才请来了陈最良教授女儿读书,目的则在用圣贤之书拘束杜丽娘的身心,一切服从于程朱理学的“理”。杜丽娘正是生活在这种不允许有个人意志和思想感情表达的家庭环境中,才使她的内心深处充满了深深忧郁。然而,这一切实则都是要在“乡音版”《牡丹亭》的《闺塾》中才可能有所表达,杜丽娘所以能在《游园》《惊梦》《寻梦》以致《冥判》产生一系列的不同感受、反抗和反应,皆因以《闺塾》为集中体现的压制与压抑,从这个角度说,《闺塾》似乎不应轻轻地一带而过。

从该剧的舞台美术设计方面看,虽然整体感觉给人以虚拟空灵的感受,但是在视觉观感上总给人以一定的占满感和压抑感,如舞台上方的那些具有层次感的抽象牡丹花瓣景片,虽也有牡丹花开的寓意,但在整台舞美中看上去却并不够协调,由于景片和剧中人物比例的悬殊和占满舞台上方空间的缘故,非但没能营造出牡丹盛开的满园春色,反而给观众以自上而下的压抑感,唯美感也因此被打了一些折扣。

此外在本剧的配器、伴舞和伴唱环节,整体感觉略嫌现代气息浓重了一些,以《惊梦》一折中【鲍老催】“单则是混阳腾现,看他似虫儿般蠢动把风情扇。一般儿娇凝翠绽魂儿颠。这是景上缘,想内成,因中见。呀,美梦展现在花台殿”一段为例,不论是配器、伴唱抑或伴舞都没能脱离现代意义上“歌舞”概念的藩篱与窠臼,以致这些呈现在舞台上的辅助手段,与流传四百余年且而今看来仍不失古典气息且古意盎然的《牡丹亭》,在风格上多少有些违和感。盱河高腔本是孕育于江西广昌地区且又极富乡土气息和草根属性的民间剧种,就艺术品位和历史积淀而言,固然无法与“百戏之祖”的昆曲相比,但我认为它的草根属性、乡土气息以及未经刻意雕琢的原生形态恰恰成就了盱河高腔最可贵且又是独一无二、不可替代的艺术价值。如果一定要在伴舞和伴唱上做些辅助的陪衬,那么近年来张曼君导演所提倡的“三民主义”(即民间舞蹈、民间音乐、民间习俗)似乎可以在创作上为盱河高腔的新剧目提供另辟蹊径而又固本求新的新思路,这也许是盱河高腔突围出新的一个途径,同时也是在艺术创作观念上文化自信的表现。但不管是现代意义上的歌舞,还是民间歌舞的融入,它们能否为情节和人物所服务,成为不可或缺和雪中送炭的点睛之笔,同样是戏曲人应该放在长远思考的一个现实问题。

四

对于任何戏曲剧种而言,声腔和程式都决定着一个剧种的成熟程度。与此同时,不能忽视的是观众在观看传统戏和新编戏时的侧重点也是不同的。对一出新编戏而言,初次步入剧场看戏的观众首先会注意剧情的发展和人物命运的变化;但对一出耳熟能详的传统戏来说,剧中的剧情设置、人物关系,甚至唱腔唱词,对于观众来说可能都是熟烂于心的——而传统意义上“生书熟戏”的“看戏”的意义恰恰在于此,就拿《牡丹亭》来说,观众对杜丽娘和柳梦梅之间的爱情故事恐怕不会陌生,具有一定看戏基础的观众也许还能唱上一段【步步娇】“袅晴丝吹来闲庭院”或【皂罗袍】“原来姹紫嫣红开遍”,那么走进剧场的观众来看的是什么?自然是来欣赏(甚至是鉴赏)演员融于剧情唱念做表的高低优劣。这是传统剧目在审美旨归上的独特之处,同时也是传统剧目经过历史的洗刷与沉淀,在表演层面凝结出的艺术价值之所在。因此,不管是从正视戏曲的艺术价值角度出发,还是从尊重戏曲观演习惯出发,对戏曲“载歌载舞”艺术形式的有力开掘都不应该被忽视。

吴岚、胡楠等参与“乡音版”《牡丹亭》演出的演员,无疑是一批优秀的青年艺术家,他们在“乡音版”《牡丹亭》中的表现都非常出色,但在现有取得成绩的基础上,还希望盱河高腔的青年演员能够在纵向和横向进一步深入而广泛地汲取前辈艺术家身上的艺术营养。所谓纵向,是指向本剧种的前辈艺人求教,在本剧种的传统、保留剧目中吸收可以为之所用的身段与动作;所谓横向,是指向苏昆、川昆等具有演出《牡丹亭》或折子戏悠久历史的兄弟剧种学习——盱河高腔固然不同于昆曲的精致与载歌载舞,然身段表演在某种程度上被视为对唱词、念白的辅助表现,大抵也是没有争论的。适当地借鉴(不是照搬)昆曲的身段与唱词的结合方式,从纵向到横向地继承前人经验到进一步丰富盱河高腔表情达意的身段表演,必定会让盱河高腔在身段及程式表演中有所收获并得到长足的进步。真心期待盱河高腔《牡丹亭》在不断地艺术实践中丰富和提高,用汤翁的“乡音”唱响最浪漫的“中国故事”。