鲜蚕茧质量的影响因素及提升措施

曾小健 王青钦 陆忠权 张贱英

(1.江西省蚕桑茶叶研究所 330202;2.独山县农业农村局 558200 ;3.吉水县文峰镇农业技术推广综合站)

独山县新发展的蚕桑基地,蚕农对蚕茧质量意识薄弱,而蚕茧质量关系到蚕茧价格、蚕农经济效益和蚕农种养热情,进而影响蚕桑产业发展。当前衡量鲜蚕茧质量的指标有茧形匀整度、色泽、茧丝量、茧丝长、解舒丝长、解舒率等。影响蚕茧质量时期可分为鲜茧生产过程和收购、烘干及贮藏、加工过程。对独山县2018年不同批次鲜茧进行检测,分析不同批次蚕茧质量,探寻独山县蚕茧质量的影响因素,采取技术措施,为独山县种桑养蚕提供技术保障。

1 材料与方法

检测对象:独山县2018年全年各批次鲜茧,品种两广2号。

检测方法:随机抽取样本,参考《GB/T19113—2003桑蚕鲜茧分级(干壳量法)》检测方法检测。

数据分析:Microsoft Excel 2010软件。

2 检测结果与分析

2.1 剥选情况

2.1.1 上车率

从表1看出,第一批上车茧的比率比其他批次高,第一批上车茧占比97.9%,第七批、第八批上车茧占比较低,分别为57.27%、75.61%,从整体来看上车率普遍低,主要原因是蚕农在采茧过程中上茧、次茧、下茧混装没有区分。

2.1.2 发病率

从薄烂、内印调查情况看,除第一批、第八批外,其他批次存在不同的发病,第七批、第十批发病严重,内印占比14.99%、11.73%。从出库日期上看,多批次饲养批与批间隔时间短,增加了防病消毒的难度。

2.1.3 蔟具使用情况

第五批、第六批黄柴茧占15.46%、9.03%,全年黄柴茧占比较高。黄柴茧的产生主要原因:一是蚕儿分批不清,大小蚕混养,老熟不齐,导致先熟的先结茧,后熟的排尿到蚕茧上。二是没有正确使用蔟具。现在蚕农使用的蔟具为木质方格蔟,并运用悬挂自动上蔟法上蔟。由于熟蚕有向上性,蚕农在熟蚕爬上蔟架时为图省力会在上面放一层方格蔟,没有及时提出而是任其结茧,熟蚕在蔟具周边结茧易形成黄柴茧。如果没有及时悬挂,使下面的熟蚕在蔟具与蚕座之间结茧,也易形成黄柴茧。

2.1.4 上蔟环境

第七批、第八批硬绵茧占19.39%、22.12%。这两批正是全年气温最高时段,蚕室内温度达37℃以上,上蔟前期高温干燥,后期没有及时提蔟,没有加强通风排湿使上蔟室多湿,增加了硬绵茧的产生。

2.2 剖切情况

从表2可看出,第四批、第五批粒茧量最高,为1.55g、1.57g,第十批粒茧量1.25g最低。第七批、第十批公量茧层率最高,为18.81%、19.00%,第二批最低。就全年而言粒茧量普遍偏低,与蚕头过密、蚕座面积偏小、食桑不足、桑叶质量差有关。

2.3 解舒情况

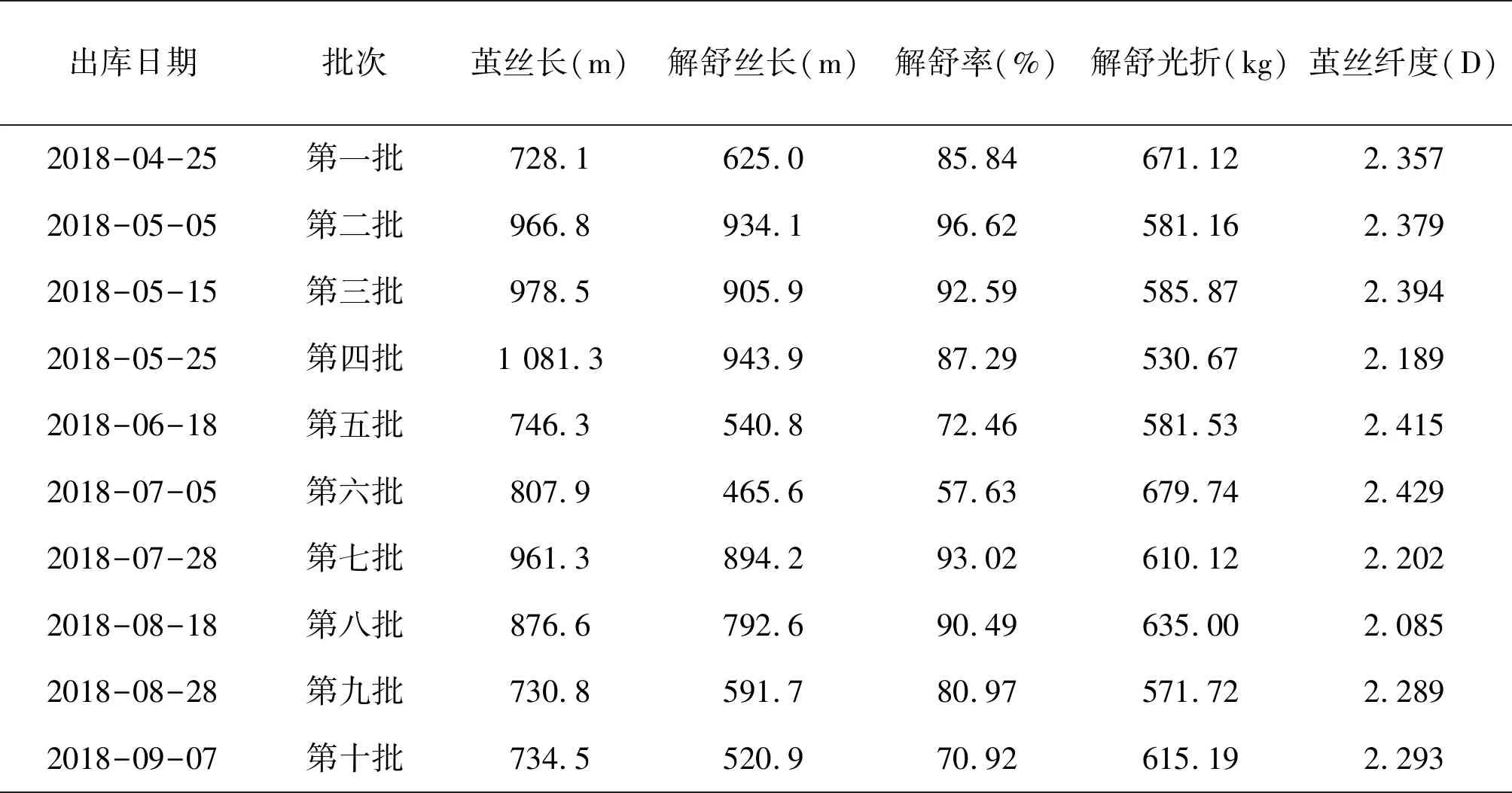

从表3看出,第四批茧丝长最长,为1 081.3m,第一批最短,为728.1m,达900m以上的只有四个批次,解舒率第二批最高,为96.62%,第六批最低,为57.63%。表3中解舒率较好,与使用方格蔟上蔟关系密切。

2.4 清洁洁净情况

从表4看出:所检测样品鲜茧清洁度和洁净度较高,清洁度在99.17分以上,洁净度在94.00分以上。

鲜茧生产过程中万米类吊糙与蚕品种、饲养、结茧条件有关。表4中万米类吊糙大于4的只有4个批次,说明饲养与结茧条件占主因。表4中第八批、第九批正遇高温气候,第十批全县桑园大面积发生赤锈病和桑里白粉病,桑叶劣质。

表1 独山县2018年不同批次鲜茧剥选调查表 (单位:%)

`

表2 独山县2018年不同批次鲜茧剖切调查表

表3 独山县2018年不同批次鲜茧400粒解舒调查表

表4 独山县2018年不同批次鲜茧万米类吊糙、清洁度、洁净度调查表

3 提升鲜茧质量措施

3.1 合理布局养蚕批次,做到叶种平衡

独山县在气候带划分上属中亚热带向北亚热带过渡的季风湿润气候区,年平均气温15℃,常年降雨量约1 346mm。气温稍偏低,在养蚕布局上第一批推迟到5月初出库,全年安排8批,每批间隔22d。由于批次多,蚕农报种很难做到叶种平衡,易采叶过度,造成缺叶现象。要减少批次加大各批发种量,保持各批叶种均衡,促使每批蚕儿桑叶量充足,提高桑叶成熟度,增强蚕儿体质。

3.2 加大桑园管理,保障优质桑叶供应

独山蚕农重养蚕、轻管桑现象比较严重。因多批次饲养不间断地采叶,桑树消耗养分过多。应加大肥料投入,不能只片面地投施N肥,要重视N、P、K肥的配合施用。全年施尿素75kg,过磷酸钙50kg,氯化钾30kg。

加强桑树病虫害的防治,桑螟、桑毛虫、赤锈病、桑里白粉病在独山有不同程度的发生,降低了桑叶叶质,影响了蚕体健康和蚕茧质量。在虫害防治上应重点做好“光拳”、“光条”、划片治虫及封园治虫。同时做好桑树病害预防,及时清理病枝病叶,加强清沟排水及除草工作。

3.3 调整小蚕共育模式

小蚕共育的优势已深受广大蚕农青睐,为提高蚕茧产量、质量打下了坚实的基础。目前独山小蚕共育率达100%,3龄起蚕后发小蚕。如果全年饲养8批,每批间隔22d,如3龄发小蚕会出现上批还未结束清洗消毒,下批就进蚕室喂养,容易造成蚕病的交叉感染。只有把发蚕调整为4龄起蚕后再发,每批间隔22d出库,蚕农就有足够的时间回山消毒,就能做到批批清场,避免前后批混养。

3.4 调节饲养环境,完善养蚕设施

独山县目前98%蚕农在大棚内饲养蚕儿,做到了人蚕分居,但也存在大棚通风换气条件差、高温闷热的问题。要提高蚕茧产、质量必须做好大棚改造,扩大窗户,安装排气扇,棚顶覆盖遮阳网。根据生产需要配备蚕具、蔟具、消毒池、消毒喷雾器、蚕沙坑等,在养蚕硬件条件上提供优质完善的设施。做好不良气候的调节工作,预防高温和温度急变,遇上高温潮湿天气要开门开窗通风换气或打开排气扇排湿,保持室内环境干燥。

3.5 科学安排蚕品种,发挥品种增产优势

独山县在蚕品种应用上,以夏秋用蚕品种为主,春用蚕品种在丝量上有优势,与夏秋用蚕品种相比,其抗高温、抗多湿、抗病等性能均要弱些。实行多批次养蚕,环境中产生和存在的病原多而新鲜,大大增加了蚕儿感染发病的机会。必须选育和应用适合当地的蚕品种,完善蚕品种布局,不同季节、不同气候条件,选用不同的蚕品种。即:在气温适宜的春蚕期,应用多丝量的春用蚕品种,在夏秋季高温多湿时,推广抗逆性强的夏秋用蚕品种,确保安全生产。

3.6 良桑饱食,精心饲养

茧丝长是衡量蚕茧质量高低的重要指标。为确保每颗蚕茧茧丝长接近该品种选育时的茧丝长度,应做到良桑饱食、精心饲养。特别是5龄期,蚕儿要稀放饱食面积控制在35m2左右,过稀浪费蚕室,过密食桑不足且易产生抓伤。

3.7 大力普及方格蔟,加强蔟中、收购管理

大力普及方格蔟,做好蔟中管理工作。选用优质方格蔟的同时要做到熟蚕稀上,蔟中管理掌握温度在24~25℃,湿度60%~70%,防止温度急变。24h后及时抓出游山蚕,待熟蚕进孔营茧、大部分已结成薄皮茧时,打开门窗通风排湿,上蔟3d时提升蚕蔟,加强通风。适时采茧,轻采轻放,做到倒茧轻、装茧轻、运茧轻,严格分类放茧、分类售茧,随时拣出印烂茧,尽量降低次下茧的数量。

鲜茧堆放对蚕茧质量影响较大。不同的堆放工艺对蚕茧的解舒是有影响的。当堆放12h,其放篮堆和插架堆对解舒基本无影响,而垄堆的解舒却明显下降。当堆放24h,垄堆的解舒进一步恶化,但放篮堆和插架堆的解舒也有所下降。因此要保证鲜茧进站后能及时铺格,尽快进灶烘,做到先收先烘,随收随烘,严禁鲜茧垄堆、积压。