中西医结合治疗方案对缺血性脑梗死合并失眠患者的疗效

蔡丹 刘存勇 李军

(北京市垂杨柳医院,北京,100022)

缺血性脑梗死为临床常见病,患者人群规模近年来持续扩大,发病率水平呈现为逐步升高的趋势[1]。临床研究和统计数据显示[2]:缺血性脑梗死患者中有相当比例的患者会出现不同程度的睡眠功能障碍,进一步降低了患者的生命质量,同时对于患者的治疗和康复非常不利。既往临床针对于缺血性脑梗死合并失眠患者的临床治疗以针对性的西医药物治疗干预为主[3]。近年来,随着中医理论和实践应用的不断成熟,中西医结合治疗方法逐渐在临床应用中表现出临床优势[4]。鉴于此,选取248例作为研究对象,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2016年12月至2017年10月北京市垂杨柳医院神经内科以及中医科收治的的缺血性脑梗死合并失眠患者248例作为研究对象,按照随机数字表法随机分为观察组和对照组,每组124例,患者男148例,女100例,年龄46~76岁,平均年龄(55.48±6.38)岁,病程2~22 h,平均病程(11.28±5.48)h,合并高血压的患者98例,合并糖尿病的患者79例。以患者入院接受治疗的顺序号进行分组,顺序号为奇数的患者为观察组,顺序号为偶数的患者为对照组,2组患者均为124例,2组患者基线资料差异无统计学意义,研究具有可比性。

1.2 纳入标准 1)符合缺血性脑梗死的诊断标准;2)均不同程度的合并失眠、睡眠功能障碍等症状;3)患者或其家属均签署了知情同意书。

1.3 排除标准 1)年龄大于77岁的患者;2)合并其他系统严重疾病、急性创伤或肿瘤患者;3)语言表达功能障碍患者;4)原发性精神系统疾病患者;5)因病情恶化需要变更治疗方案和中断随访者。

1.4 治疗方法

1.4.1 对照组 本组患者给予常规的西医基础治疗,包括解除脑水肿、溶栓、抗凝、降纤、抗血小板、脑保护及改善血液循环等治疗方法和措施。

1.4.2 观察组 本组患者在对照组西医治疗的基础上给予以下中医治疗措施和方法:以中医药相关理论为指导,采用中药方剂治疗:针对急性期的缺血性脑梗死患者的中药方剂组成为生大黄、当归、红花、桃仁、穿山甲、川芎、牛膝、蒲黄、参三七、枳实等;针对亚急性期的缺血性脑梗死患者的中药方剂组成为黄芪、当归、红花、桃仁、川芎、鸡血藤、地龙、山芋、石菖蒲、伸筋草等。以上中药采用文火水煎服或鼻饲,200 mL/次,2次/d。同时结合患者的个体差异情况和失眠的情况给予针对性的针灸、按摩等中医手法治疗干预。

1.5 观察指标 对2组患者治疗后的临床治疗效果和治疗前后的睡眠质量评分、运动功能评分进行观察和比较。

1.6 疗效判定标准

1.6.1 治愈率 1)治愈即患者病残程度为0级,功能缺损评分减少91%~100%;2)显效即患者病残程度为1~3级,功能缺损评分减少46%~90%;3)有效即患者功能缺损评分减少18%~45%;4)无效即患者功能缺损评分无改变或加剧,总有效=治愈+显效+有效。

1.6.2 睡眠质量评分工具 采用匹兹堡睡眠质量指数问卷(PSQI)进行评分,共包括7个维度,每个维度得分1~3分,总分为21分,得分越高说明睡眠质量越低。

1.6.3 运动功能评分工具 采用运动功能评分法(FMA)进行评分,总分为100分,得分越高说明运动功能越好。

2 结果

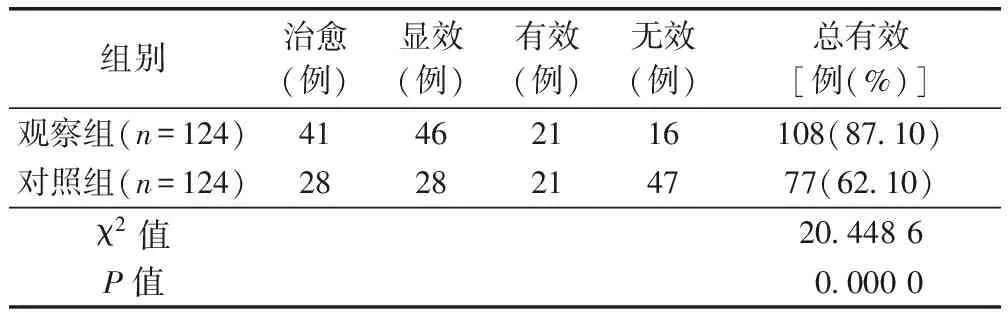

2.1 2组患者临床治疗效果比较 观察组患者中总有效患者共计108例,总有效率为87.10%,显著高于对照组的77例和62.10%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者临床治疗效果比较

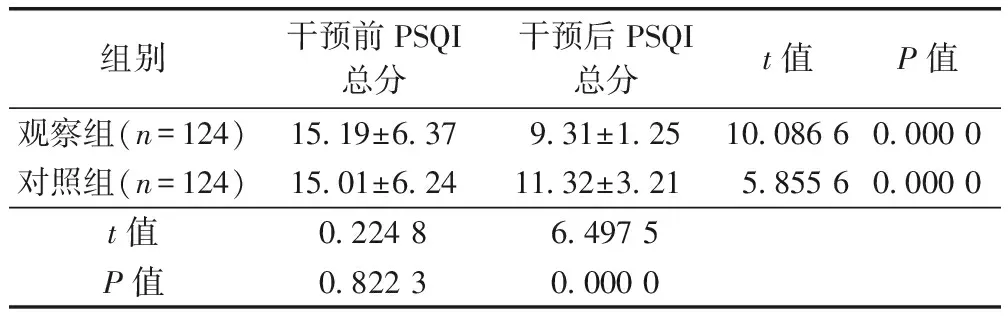

2.2 2组患者治疗前后的睡眠质量评分比较 干预前2组患者的PSQI总分差异无统计学意义(P<0.05);干预后2组患者的PSQI总分均得到了不同程度改善,且干预前后比较,差异无统计学意义(P<0.05);干预后观察组患者的PSQI总分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

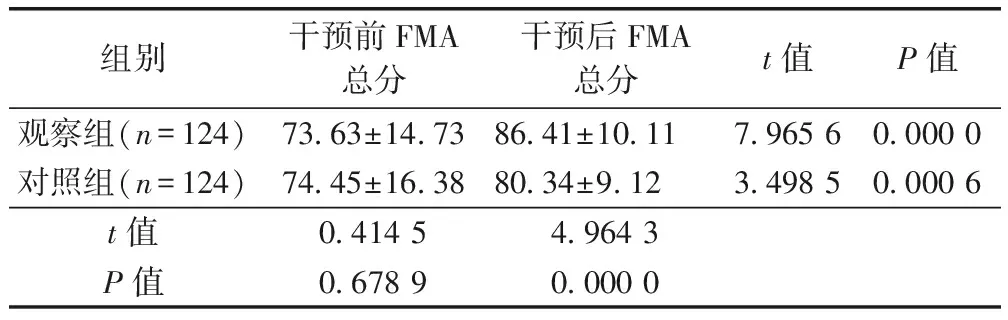

2.3 2组患者治疗前后FMA评分比较 干预前,2组患者的FMA评分差异不大,无统计学意义;干预后,观察组患者的FMA评分均明显低于干预前,差异有统计学意义(P<0.05);干预后观察组的FMA评分明显低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表2 2组患者治疗前后的睡眠质量评分比较

表3 2组患者干预前后FMA评分比较

3 讨论

临床统计资料显示[5-6]:缺血性脑梗死合并失眠或睡眠障碍的患者较为常见,患者发病与其局部梗死的位置分布、患者的个体差异、饮食睡眠习惯等因素直接存在一定的相关性。如果治疗不及时或治疗方案不合理均会影响患者的康复进程,临床报道认为[7-8]:缺血性脑梗死患者的睡眠质量是影响患者病情进展转归以及康复进程的关键要素之一,由此可见,临床上针对于缺血性脑梗死合并失眠患者的相关研究具有重要的现实意义和研究价值。

中医医学理论博大精深,底蕴丰富,已积累的上千年的发展历史,并在发展和丰富的过程中建立了一个中医健康理论系统,以标本兼治为理念指导,以治疗和护理统一为实践指导,采用多种的医疗护理手段在改善患者病情的基础上,循序渐进的追寻致病的病因,并通过有序治疗逐渐根除[9]。而将中医和西医方式进行结合能够有的提升临床治疗的综合效果,同时能够提高单纯采用中医治疗方式的治疗速度,提升患者在临床治疗过程中的感受。我院在临床实践中依据中医药学相关理论,并结合临床治疗实践经验,采用了辨证施治的原则,针对患者的不同分期给予不同的中药组成进行施治。体现的临床治疗的针对性,从而有效提升治疗的综合效果[10-12]。

本研究结果显示:给予中西医结合治疗的观察组患者,一方面其功能缺损评分改善效果更好,观察组的临床治疗总有效率高达87.10%,显著高于对照组62.10%,这一结果提示:中西医结合治疗在整体治疗效果方面的比较优势;另外一方面,给予中西医结合治疗的观察组患者的睡眠质量评分和运动功能评分的改善效果也明显优于对照组,这一结果提示:中西医结合治疗方式有效的促进了患者的康复进程,显著改善了患者的失眠状况提升了睡眠质量。

综上所述,在临床治疗缺血性脑梗死合并失眠患者的临床实践过程中,采用中西医结合治疗方法与传统的西医治疗方法相比整体治疗效果更好,患者的睡眠质量改善效果更佳,中西医结合治疗是治疗缺血性脑梗死合并失眠患者的理想方案之一。