浅论结构主义诗性功能

吕书舒

诗歌阐释学中有关于结构主义的文本分析和接受分析试图将文学批评理论和语言学相结合,用语言学的一些理论来解决在文学批评理论中出现的种种问题,解释一些现象。结构主义的文本分析和接受分析是通过二分法从纵横两个方面,即聚合与组合,动态与静态,历时与共时来分析文艺作品的。

文艺作品同时具有静待和动态两种形态:一方面,在形式上,文艺作品会受限于不同符号载体的约束。另一方面,它需要作品在接受过程中的一个自我实现。因为美学代码只是根据读者,观察者,听众的理解而来。相对应的,一部文学作品的美学信息不是从符号载体,文本结构的形式机构中获得就是要从接受过程中的一些特性中找寻。前者着眼于句法学,即在一个文本内部的系统关系中研究符号。罗曼雅各布森就是用他的语言的诗意功能这个理论做的这方面的研究。后者则属于语用学范畴,也就是说,后者研究的是符号与阐释者之间的关系。这个观点是由里法泰尔提出并加以研究的。这两个语言学家通过对同一首十四行诗的分析阐释各自论证说明了他们的观点。

本篇论文主要探讨的是文艺作品的静态分析,即雅各布森的结构主义语言学诗歌批评。

结构主义文学批评理论作为西方最富影响的文学批评理论之一,以其独特的理论和方法从一个崭新的角度来阐释和评价文学作品。20世纪60年代以来,它对欧美各国都产生了巨大影响。传统的文学批评总是在文学以外去寻找解释和评价文学作品的方法和标准,结构主义批评家则把文学批评的重心转移到作品本身,通过对文本结构的分析来揭示文学的本质和意义。纵观结构主义发展史,不得不提到的两位重要人物便是索绪尔和罗曼雅各布森,前者把结构主义引入了语言学,后者则在其基础之上将结构主义引入了诗学。

对结构主义文学批评产生重大影响的是索绪尔的结构主义语言学。他把一个符号看成是能指和所指的结合,符号的能指的特性决定了符号之间是因为不同产生自己的独特性,因为和其他符号产生差异而具有意义,所以意义不是客观存在于每一个符号中,而是与其他符号区别的结果。也就是说,如果把语言作为一个由相互依赖的各项组成的符号系统来研究,其中一项的价值完全取决于其他各项的存在,这就是二元对立论——语言和言语,能指和所指,组合和聚合,历时和共时。索绪尔的二元对立论为结构主义诗学的研究奠定了理论基石。

雅各布森在研究语言交际活动的背景之上探讨诗的语言的特性,发现诗的语言具有诗性功能,这种功能强调诗的文字本身而不是其所指向的那个外部世界,也就是说诗性功能把读者的注意力引向构成诗的形式的诸因素,如音韵、词汇、句法、修辞等。并且以索绪尔结构语言学理论为依据,通过二元论更深入地研究了组合关系和聚合关系,把语句的构成放在选择轴和组合轴这两条纵横交错的轴上来分析,前者相当于索绪尔的纵组合轴,后者相当于索绪尔的横组合轴,而诗的语言则是最大限度地将对等原则从选择轴引申到组合轴上来。本文将以罗曼雅各布森的结构主义语言学为基本理论,一步一步深入探讨雅氏结构主义诗歌批评理论的来龙去脉,重点分析析其著名论断“诗的功能就是把对等原则从选择轴引申到组合轴。”

1.两个功能模式图的对比分析

结构主义的方法论之所以受到如此的广泛关注,是因为它具备一种以实现文学作品的精确阐释与分析的工具性能。作品内部阐释方法论已经不仅仅局限于甚至是远远超越了语言学篇章分析的范畴并试图通过结构主义理论被引入文学批评。

首先,笔者试通过两个模式图——雅各布森的语言交际的功能结构模式图以及由此引申而来的阐释功能结构模式图,对一些基本概念进行阐释。根据这种对比分析便能够很直观地了解一部文艺作品中的美学代码到底指代的是什么。借此,本文的主旨也能够通过这种分析得到更好的体现。

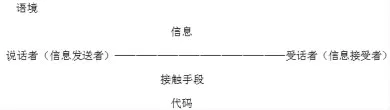

雅阁布森的语言交际功能结构模式图,由六因素组成:

这六要素分别指代六种交际功能,即说话者——情感功能,受话者——呼吁功能,意动功能,语境——指称功能,信息——诗歌功能,接触手段——寒暄功能,代码——元语言功能。信息发送者发送信息给信息接受者。而只有当有关于这条信息的语境存在时,这个信息才有意义。为了使信息发出者和信息接受者都能理解这个语境,他们就必须使用同一种编码。为了使由发送者从大量的编码中整理出来的信息抵达信息接受者,就必须存在某种接触手段——信息发出者和信息接受者之间的物理联系以及心理状态。

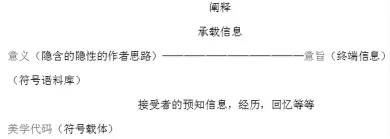

由此引申出来的阐释功能结构模式图,在这个图里,笔者试图将文艺作品里的各要素和语言交际功能结构模式图中的各要素对应起来,以便更好地阐释本文的主旨。

把这两个模式图联系起来,阐释过程就清晰可见了。这里有必要指出的是,承载信息和符号载体的关系其实是内容和形式的关系。各层面特有的信息通过不同方式从符号语料库中导出来,而其他层面的信息是在这些首要信息的基础上被破译的,例如语义信息就只是间接通过句法,音位及字位的承载信息确定的。对于这些各层面特有的信息叫做终端信息。符号语料库的符号学相关性部分和为信息的其他部分充当承载信息的那部分信息,被统一定义为符号载体。和几乎所有信息一样,符号载体也是多层面的。最底层形成了物理的信息载体,也就是符号语料库额符号学相关性要素,在上面一层是带有终端信息的消息本身的信息层面。符号载体建构了符号语料库和终端信息之间的桥梁,因此在接受过程中起着重要作用,要丝毫不差地理解一条信息,就必须要能够从给出的符号语料库中重构符号载体以及从符号载体中重构终端信息。由此可以推导出,美学代码是构成文艺作品中意义和意旨之间的桥梁。

因此诗歌批评中对美学代码的研究意义十分重大。那么美学代码究竟在诗学里起到什么作用,扮演什么角色呢?下面笔者就对诗歌功能里的美学代码作一些浅要的分析,看看诗歌功能如何进行文本分析的。

2.诗歌功能

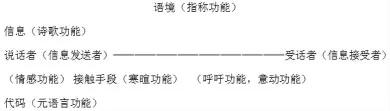

诗歌功能是理解文学性的核心与钥匙。在探讨诗歌功能性之前我们先来回顾一下前面提到的雅各布森有关语言交际功能结构图中各要素的语言功能:

语言必须在它的全部功能中来考察。在讨论诗的功能之前,我们必须明确它在语言的其他功能中的地位。雅各布森从说话者与受话者的语言交际中分析出六个因素:即说话者,受话者,语境,代码,接触手段和信息。信息的焦点集中于不同的因素便形成不同的语言功能:集中于说话者,就形成情感功能;集中于受话者,就形成意动功能;集中于语境,就形成参照功能,即指称功能;集中于代码,就形成元语言功能;集中于接触手段,就形成交际功能;集中于信息自身,即具有自己解释自己的内指性,就形成诗的功能。这显然是对语言功能的共时性结构研究。所谓语言的信息集中于自身,是指语言不指向外在的人和事,不起传达作用,而把注意力集中于自身的音响,词汇,句法和审美意义。

雅各布森对诗歌功能有个著名论断:诗的功能就是把对等原则从选择轴引申到组合轴。这句话存在两项重要意义,一是说文学性是以选择轴为主导而产生的,二是对等原则为语音及语义的对等,先有形式上的对等,从而有意义上的对等。他认为诗歌特有的对称和聚合把人们引向信息,且任何一种语言行为中都包含次二元进程。这里出现两个概念,组合轴和选择轴。组合轴相当于索绪尔语言学中的横组合关系,选择轴则被认为是联想关系,纵聚合。与索绪尔不同的是,雅氏认为所有语言传达行为都需要依靠两轴方能运作,而文学性和非文学性的差异就在于以何种轴为主导原则。在文学语言的系统中,诗的功能将对等原则从选择轴投向组合轴。也就是说,选择轴所特有的相似性,对等性关系,占据了语言的主导地位,不甘于隐没于选择轴中,而将其具有意义相似或相反的之间的关系,被放置于组合轴上横向展开在一个句子中,以构成诗的语言。

诗的语言是最大限度地将对等原则从选择轴引申到组合轴上来,也就是使诗句中前后邻接的组合中出现对等词语,如:“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟。”中的“沧海”和“蓝田”、“月”和“日”、“明”和“暖”、“珠有泪”和“玉生烟”,本是在纵组合轴上互为对立的二项,但在诗中却把它们用作了横组合轴上的二项对立,使诗句出现了类似于汉语的对偶的现象,增加了语言的诗性功能。英美诗歌则是普遍使用排比来达到这种“把类似性加到邻接性之上”的目的。通过这种方式,诗人把音、义或语法功能上对等的词依次展开,使语言既灵活多变,形式又极度完整化。和日常使用的语言相比,诗几乎成了独特的语言。

3.对等原则

雅各布森指出,上述诗的功能的语言学标准是对等原则。要理解这一原则,我们必须先要了解选择和组合。选择是在对等的基础上,即相似和相反,同义和反义的基础上产生的,而组合即句子的构成则是在相邻的基础上产生的。在诗中,一个音节与同一系列中的其他音节对等的;词重音假定与词重音对等,正如非重音与非重音对等;韵律上长音与长音对等,短音与短音对等;词的有界和有界对等,无界与无界对等;句法停顿与句法停顿对等,无停顿与无停顿对等。音节被改组成韵律单位,长音和重音也被如法炮制。所谓把对等原则从选择轴投向组合轴,是指诗句在横向的组合(构成)中也出现了对等的(相似的或相反的,同义的或反义的)词语。依据雅各布森的理论,诗的对等原则是诗的功能的具体体现,所以诗的语言的独特处就是语句具有这种对等的性质和特征,这也就是诗的语言和非诗语言的原则区别,后者一般不具有这样的性质和特征。在具体的诗歌文本中,对等原则的组合更为复杂。它不是日常语言的简单对等选择,而是在上下句,上下节之间,进行组合与选择的对等转换,在组合轴上两个看似不等的词,由于有聚合轴上的等值参照,表现在诗中就是相等的了,从而实现了把选择关系置入组合关系的转换,这就是诗歌功能是把对等原则从选择轴投向组合轴的涵义。日常言谈中,词与词的搭配必须符合逻辑关系,也就是说,相邻的语言成分之间是有语法结构联系起来的。比如“我下午和朋友去游泳”这句话,“我”、“去”、“游泳”的组合完全遵从的是语法结构,如果不遵从语法限制,这句话没人能理解了。然而,诗歌语言不同于日常生活中的普通言语,语法规则不再适用,在日常生活中不可能搭配的成分可以通过对等原则结合起来,比如:白日依山尽,黄河入海流。”“白日”和“黄河”、“依山”和“入海”、“尽”和“流”本是选择轴上的对等项,但是在诗歌中被横向组合了。如果以语法原则来衡量,这六个词组成的两句话,是不符合规范的。如果从对等原则来分析此联的话,则是上文说的对等原则从选择轴投射到组合轴,“白日”、“黄河”、“依山”、“入海”、“尽”、“流”原属选择轴上的词语,但诗歌通过对等原则将其组合起来,成为一句完整的话了。只有一字一句读完,通过聚合关系,即联想关系才能明白其中意义。这就叫做诗性的语言。

4.隐喻和转喻(相似性和连接性)

隐喻和转喻实际上是对对等原则的进一步延伸。按雅氏的理论,组合轴间的关系特征是连接性的,呈现出转喻的功能,选择轴间的关系特征则是对等性的,相似性的,呈现出隐喻的功能。隐喻和转喻广义上都有以此物喻彼物的意思。在雅氏的诗学批评中,通过其结构主义语言学的阐释,隐喻和转喻成为既对立又相互连接的两级,是诗歌特有的表意功能得以实现的载体。隐喻在实际运用中往往取意向间的相似、类比或曰谜比关系;转喻则是相邻事物的替代或相继,相邻性是其重要特点。语言学的“组合”过程表现为把一个词置于另一个词旁边的临近性关系,它的方式类似于隐喻;语言学的“选择”(或联想的)过程表现在相似性方面,它的方式类似于转喻。是相似把隐喻的词语同它所替代的词语联系起来。这样,隐喻和转喻就与索绪尔语言学选择和组合两轴发生了关联。

5.结论

本文从雅各布森的语言交际功能结构模式图和阐释功能结构模式图开始,分析了雅氏的诗歌批评理论的一些基本背景,继而引申出雅各布森对诗歌功能的著名论断:诗的功能就是把对等原则从选择轴引申到组合轴。结合二元论思想深入探讨了对等原则在诗歌皮批评中的作用,旨在把结构主义语言学理论引入文学批评来进行文本分析,通过一个不同的、崭新的角度来阐释诗歌。