新时期农民工群体的阶层地位及其保障

在经济新常态背景下,随着供给侧结构性改革持续推进、产业转型升级不断深化,农民工就业、社会保障、职业发展等问题愈加突出。2016年3月5日,习近平总书记在全国“两会”上提到,“如何调动科研人员、创新人才积极性和创造性,如何调动一线工人、制造业工人、农民工积极性和创造性,是很重要的问题,也是社会主义制度的本质要求。工人阶级的地位在新形势下怎么体现?需要好好研究”。(1)李玉赋主编:《新的使命和担当——〈新时期产业工人队伍建设改革方案〉解读》,北京:中国工人出版社,2017年,第22页。在新时代,一方面是经济社会发展的不平衡和不充分,另一方面要保证广大劳动者共享改革发展成果。改革开放成就辉煌的40年,也可以说是农民工大量进城并为城市发展做出巨大贡献的40年。到2018年,中国农民工总体规模接近2.88亿人,占整体城镇就业人员(约4.34亿)的67.5%。(2)国家统计局:《2018年农民工监测调查报告》,2018年4月27日,http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html。经济社会的快速发展,是否为庞大的农民工群体带来相应的地位变化?农民工群体的地位结构呈现什么样的特征?农民工作为工人阶级主人翁地位应如何体现和保障?这些都是亟待研究的问题。

一、文献回顾

(一)农民工社会地位的研究

社会地位研究是社会结构和社会分层领域的关键议题之一。农民工是伴随中国改革开放进程而形成的一个特殊社会阶层,因其身份的特殊性所引发的社会地位的特殊性,较早受到一些研究者的关注。在20世纪八九十年代,由于户籍因素和城镇就业限制,农民工在城市社会中处于明显的中下层位置,并且缺少向上流动的通道。李培林研究发现,农民工在城市中的经济社会地位属于中等偏下阶层,明显低于他们在农村中的地位评价。(3)李培林:《流动民工的社会网络和社会地位》,《社会学研究》1996年第4期,第42-52页。朱力使用“佣人”“沉默”“无根”“边缘”阶层等词汇呈现农民工群体的弱势地位。(4)朱力:《农民工阶层的特征与社会地位》,《南京大学学报》2003年第6期,第41-50页。正因如此,李强曾呼吁给农民工这一“底层精英”群体创造向上流动的社会通道。(5)李强:《给“底层精英”以上升通道》,《中国社会导刊》2001年第12期,第9页。

进入新世纪后,国家在城市社会管理、农民工子女教育、农民工权益保护方面进行了很多政策改革,较大地改善了农民工的城市生活境遇。有研究者对若干年份的政府工作报告进行分析,证实政府越来越重视农民工社会地位的提升。(6)黄晓赟:《新生代农民工社会地位变迁的政策研究——基于近五年(2010—2014)政府工作报告的分析》,《职教论坛》2014年第22期,第18-22页。但从相关研究来看,农民工的经济社会地位并未随着改革的深化和经济的发展而获得相应的提升。李培林等人前后两次的数据分析显示,农民工的工作时间远远超过城市工人,但经济收入与城市工人存在很大差距。(7)李培林、李炜:《农民工在中国转型中的经济地位和社会态度》,《社会学研究》2007年第3期,第1-17页;李培林、李炜:《近年来农民工的经济状况和社会态度》,《中国社会科学》2010年第1期,第119-131页。田丰基于对五次中国社会状况综合调查数据的分析,提出教育结构的改善没有真正改善农民工的社会经济地位,反而出现“逆成长”的现象,即相对收入水平和社会地位自评呈现下降态势。(8)田丰:《逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006—2015)》,《社会学研究》2017年第3期,第121-143页。张俊山认为在目前的生产关系条件下,农民工在整个劳动者队伍中处于较低的社会经济地位,尽管他们在国民经济中的作用日趋重要,但是并没有起到沟通城乡关系的作用,反而使原有的城乡差距在城镇经济内部体现出来。(9)张俊山:《收入分配领域矛盾的集中体现——农民工收入问题》,《华南师范大学学报》2017年第3期,第58-67页。

(二)农民工群体内部分化的研究

对农民工群体的研究涉及不同类别的比较。一种是横向标准的划分。比如根据性别区分男性农民工和女性农民工,根据代际区分老一代农民工和新生代农民工等。这些不同类别的农民工群体之间存在明显的差异,这种差异能够很好地解释不同农民工的社会态度和社会行为差异。比如研究性别劳动分化的问题、(10)王欧:《留守经历与性别劳动分化——基于农民工输出地和打工地的实证研究》,《社会学研究》2019年第2期,第123-146页。新生代与老一代农民工的职业隔离和工资歧视问题、(11)孟凡强、向晓梅:《职业隔离、工资歧视与农民工群体分化》,《华南师范大学学报》2019年第3期,第102-111页。新生代农民工的社会公平感(12)时怡雯:《新生代农民工的社会公平感研究:职业流动与相对经济地位的影响》,《同济大学学报》2018年第1期,第75-82页。等问题。另一种是纵向标准的划分。按教育、职业和收入等分层标准划分。农民工群体在社会阶层结构中一直处于较低位置,并且整体上还属于同质化的群体。(13)叶鹏飞:《农民工的城市认同与定居意愿研究》,北京:光明日报出版社,2013年,第169-170页。但在这种整体同质化的背后,由于个体特征、职业和生活环境等差异,农民工群体已出现地位分化的趋势。20世纪末已经出现关于农民工内部分化问题的讨论。(14)李培林:《流动民工的社会网络和社会地位》,《社会学研究》1996年第4期,第42-52页。随后,很多研究更深入地从职业分化、收入分化、城市融入等方面展开讨论,进行了很多类型上的划分。比如宋国凯将农民工划分为私营企业主、自雇佣的个体农民工、务工人员、无业或失业农民工四大群体,指出农民工中的优势群体更有条件实现城市融合。(15)宋国凯:《分群体分阶段逐步改革农民工体制问题——基于农民工分化与社会融合的思考》,《北京工业大学学报》2012年第2期,第7-13页。张永丽、王博通过聚类分析,将被调查农民工分成四类,发现他们在受教育水平、从事行业、外出打工时间、收入水平、消费行为、发展意愿等方面已呈现明显差异。(16)张永丽、王博:《农民工内部分化及其市民化研究》,《经济体制研究》2016年第4期,第95-101页。杨柳通过对不同属性样本进行群组比较,探讨了农民工群体的异质性特征。(17)杨柳:《精准治理视角下的农民工群体异质性研究——基于对收入悖论成因的分析》,《学习与实践》2018年第7期,第108-118页。特别是在经济结构转型升级的过程中,新业态、新阶层不断涌现和发展,工人阶级内部分化严重,经济收入差异显著。(18)董淑芬:《双重转型阶段我国工人阶层的变化特征》,《改革与开放》2018年第6期,第90-92页。从目前的研究成果来看,在总体同质性的同时,农民工群体确实出现明显的内部分化现象,社会经济地位的差异性开始显现。

从现有文献看,对农民工群体阶层地位的测量和研究仍然不够丰富,没有形成系统化的理论成果。很多研究侧重于从某个或少数特定的维度来分析农民工的地位问题,比如以经济收入、职业、教育水平等因素中的一个或几个作为衡量标准,尽管能够给出一个符合社会普遍认知的研究结论,但由于没有形成完整的评价体系,因而也限制了对农民工阶层地位及其结构特征进行解析的深度。更多的研究是以少数指标作为替代,来探讨阶层地位对各种社会态度和社会行为的影响。因此,基于农民工群体的特殊性,有必要从不同维度对其阶层地位进行较为完整的评价,以便更深入地理解在特定时代背景下该群体所处的阶层位置及其所呈现的复杂性。

二、农民工概念界定及其阶层地位评价标准

(一)农民工概念界定

农民工是改革开放后伴随中国城镇化和城乡人口流动而出现的概念,反映了中国城镇化进程中大量农村劳动力人口的户籍与职业相分离的一种现象。身份与职业的不同组合构成了这一矛盾的概念本身。同时也由于这一概念是以人口跨越城乡的流动为首要特征,导致农民工群体在职业上并不局限于一般意义上的“产业工人”,而是涉及众多类型的非农职业,比如个体户/小业主、服务人员、技术人员等。绝大多数研究者以及国家统计部门也是从这个意义上对农民工概念作出界定。因此,为保证相关数据使用的一致性,我们在分析中也从广义上界定农民工,即具有农村户籍但从事非农职业的劳动者;其中,户籍登记所在地的乡镇以外就业的农民工叫外出农民工。

(二)农民工阶层地位的评价标准

在社会分层研究中,社会地位的测量通常根据个人的收入水平、身份地位或声望高低等可以量化的指标划分出一些等级性的界限,把个人归类为高低不同的等级群体。(19)Terry Clarkand Seymour Lipset, “Are Social Classes Dying?” International Sociology, Vol.6, No.4, 1991, pp.397-410.李强曾根据不同社会资源的分配,讨论过区分中国社会阶层和社会地位的10种标准。(20)李强:《试析社会分层的十种标准》,《学海》2006年第4期,第40-46页。目前大多数学者对社会地位的测量都采用社会经济地位的指数,主要是以每个职业的平均收入和教育水平乘以它们相应的权数来计算,实际上是用收入水平和教育水平来决定人们社会地位的高低。在有些研究中,也考虑到农民工对自身所处阶层地位的主观评价。(21)田丰:《逆成长:农民工社会经济地位的十年变化(2006—2015)》,《社会学研究》2017年第3期,第121-143页。这种社会地位的自评在一定程度上反映出个人的客观地位,并且能够呈现客观指标所难以表达的意涵,(22)J. M. Ostrove, N. E. Adler, M. Kuppermann and A. E. Washington, “Objective and Subjective Assessments of Socioeconomic Status and Their Relationship to Self-rated Health in an Ethnically Diverse Sample of Pregnant Women,” Health Psychology, Vol.19, No.6, 2000, pp.613-618.是个体焦虑产生的重要影响因素之一。(23)华红琴、翁定军:《社会地位、生活境遇与焦虑》,《社会》2013年第1期,第136-160页。祝仲坤等在讨论社会地位与农民工的城市身份认同时就以农民工的主观社会地位认知作为衡量标准。(24)祝仲坤、冷晨昕:《住房状况、社会地位与农民工的城市身份认同——基于社会融合调查数据的实证分析》,《中国农村观察》2018年第1期,第1-15页。有的研究还将社会网络作为社会地位的一个观察指标,从经济、网络、不平等感知等方面来分析农民工的社会地位。(25)徐延辉:《社会地位与农民工的定居意愿研究》,《湖南师范大学社会科学学报》2018年第3期,第83-90页。

在当前政治背景下,国家话语权突出了对劳动者地位的强调,讨论农民工群体在社会结构中的位置,不能不考虑党和国家在政治地位和民主权利方面所进行的特定制度安排,这类似于李强教授提出的“政治分层”问题。(26)李强:《政治分层与经济分层》,《社会学研究》1997年第4期,第32-41页。当然,也有研究者认为在农民工的分层中,政治标准和社会标准基本上缺位,以职业背后的人力资本差异划分他们的社会分层标准更合适。(27)黄江泉:《人力资本异化驱动下的农民工分层机理及实证研究》,《云南农业大学学报》2019年第2期,第51-58页。综合来看,对农民工阶层地位的评价需要同时参照三种不同维度,即基于国家性质的政治定位和制度安排、基于教育和收入的职业地位、基于主观阶层认知的自评社会地位,这些有利于对农民工阶层地位进行由外到里的全景式把握,并明晰不同维度之间的结构差异。

三、新时代农民工阶层地位的基本分析

(一)政治地位

农民工的政治地位和权利主要体现在其政治参与方面,涉及参与国家和社会事务管理的权利和行动,同时也包括在企业管理方面行使的各项权利。在新形势下,农民工的政治地位、民主参与等得到一定程度的改善,呈现出积极的发展态势。第一,从政治身份看,担任党代表、人大代表的农民工数量逐渐增多。例如,在党的十八大代表中,工人党员代表有169人,占7.4%,其中包括农民工党员26人;(28)《中共十八大代表的构成》,2012年11月6日,http:∥www.xinhuanet.com/politics/2012-11/06/c_113621702.htm。在党的十九大代表中,工人党员代表198人,占8.7%,其中农民工党员有27人。(29)《图解:十九大代表都有哪些人?》,2017年9月30日,http:∥dangjian.people.com.cn/n1/2017/0930/c117092-29570771.html。在第十二届全国人大代表中,来自一线的工人、农民代表401名,占代表总数13.42%,其中包括31位农民工;(30)《十二届全国人大代表构成特色分析》,2013年3月1日,http:∥www.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/01/c_124404601.htm。第十三届全国人大代表2980名,一线工人、农民代表468名,占代表总数15.70%,其中有45名农民工代表。(31)《十三届全国人大代表的构成有特点》,2018年3月6日,http:∥www.chinanews.com/gn/2018/03-06/8461311.shtml。第二,作为工人阶级的群众组织,各级工会积极吸纳农民工进入议事和决策机构。在2015年底全国总工会改革试点方案中,提出要“提高领导机构中职工代表比例”,这为包括农民工在内的普通职工参与工会工作提供了机遇。比如,作为农民工代表的巨晓林,2016年1月当选为中华全国总工会的兼职副主席,2018年10月再次当选。很多地方工会组织也效仿全国总工会,采取吸纳农民工进入领导机构的改革措施。第三,在劳动关系领域有关职工民主管理和集体协商的制度设置上,国家也在力图保障包括农民工在内的广大职工在企业经营管理方面的基本参与权。总体上看,目前农民工的政治地位体现的是国家意志,是国家通过相应的制度安排进行的外部赋权。

(二)社会经济地位

社会经济地位的测量通常使用Ganzeboom、Graaf、Treiman提出的ISEI值,即“国际标准职业社会经济地位指数”。(32)Harry B. G. Ganzeboom, Paul M. De Graaf and Donald J. Treiman, “A Standard International Socio-Economic Index of Occupational Status,” Social Science Research, Vol.21, No.1, 1992, pp.1-56.本文使用清华大学2012—2013年“中国城镇化与劳动移民研究”调查数据计算不同群体的ISEI值,在12696个总样本中,农民工样本共3212个。但在不同分析中,实际样本会有所不同,比如涉及填写现职的在职劳动力样本共9301个,填写现职的在职农民工样本2480个。该项调查考虑到流动人口(农民工是从农村向城市流动的流动人口)分布的不均衡性,采用重复抽选、双重样本设计的抽样办法,先针对全国人口总体抽选一套全国人口总体的代表性样本,然后针对流动人口子样本,按比例抽选流动人口样本。主样本和流动人口子样本根据抽样概率加权后合并为总样本,多阶段PPS抽样。调查一共涉及147个区(县),500个村庄或社区。

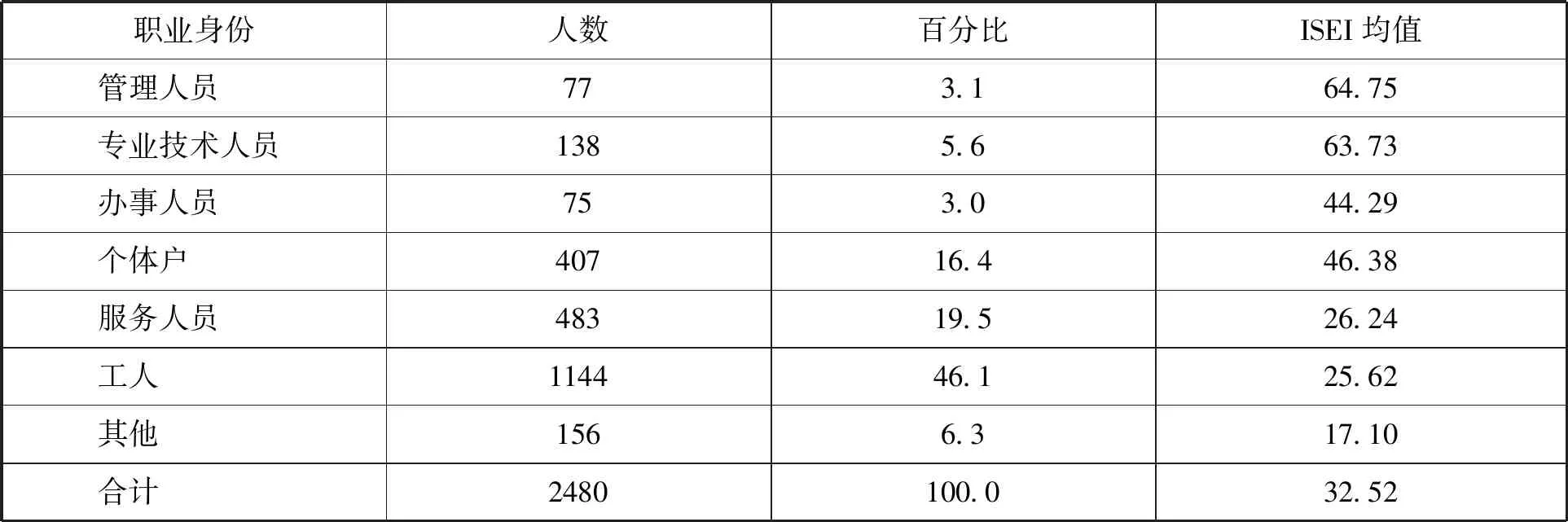

表1 不同群体的ISEI值比较

注:数据来自清华大学《中国城镇化与劳动移民研究》调查报告。

不同群体ISEI值之间的比较,反映出这些群体在职业结构、教育和收入上的差异性。如表1所示,在四类人群中,农民的社会经济地位最低,这与普遍的社会预期一致。农民工原本属于农村劳动力中的精英群体,他们进入城市实现了社会经济地位的上升,ISEI均值达到32.53分,但与城镇本地居民和城市间的流动人口相比,社会经济地位还有较大差距。如果按照常用的阶层划分方法,将分值在40分及以下的职业划为“职业低层”(41分~66分作为职业中层,67分及以上作为职业高层),那么农民工群体总体上仍属于社会经济地位的低层。同时,从标准差的数据来看,农民和农民工群体社会经济地位的内部差异性也相对较小,同质性程度高于城市间流动人口和城镇本地居民。

国家统计局的监测调查报告显示,近几年农民工在职业、收入和教育方面的数据总体呈现向好的变化,比如从事制造业、建筑业的农民工不断下降,第三产业的农民工比重持续上升;农民工收入得到持续增长;农民工教育结构得到逐步改善。(33)国家统计局:《2017年农民工监测调查报告》,2018年4月27日,http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html根据清华大学的数据,从职业身份看,城市中属于工人和服务人员的农民工占据了主要部分,前者比例为46.1%,后者比例为19.5%,两类职业身份占农民工总体数量的65%以上。这两类职业也是目前社会经济地位得分较低的职业,只有25.62分和26.24分。另外,从事个体经营的农民工也占到一定的比例(16.4%),而从事管理、专业技术等高分职业的农民工比例还相当少。

表2 农民工的不同职业身份

注:数据来自清华大学《中国城镇化与劳动移民研究》调查报告。

(三)自评社会地位

主观社会地位的测量是希望了解某一群体在与其他社会群体比较的过程中,对自身地位的直观感受和定位。主观体验的地位层次在一定程度上更能对该群体的社会态度和社会行动产生直接影响。

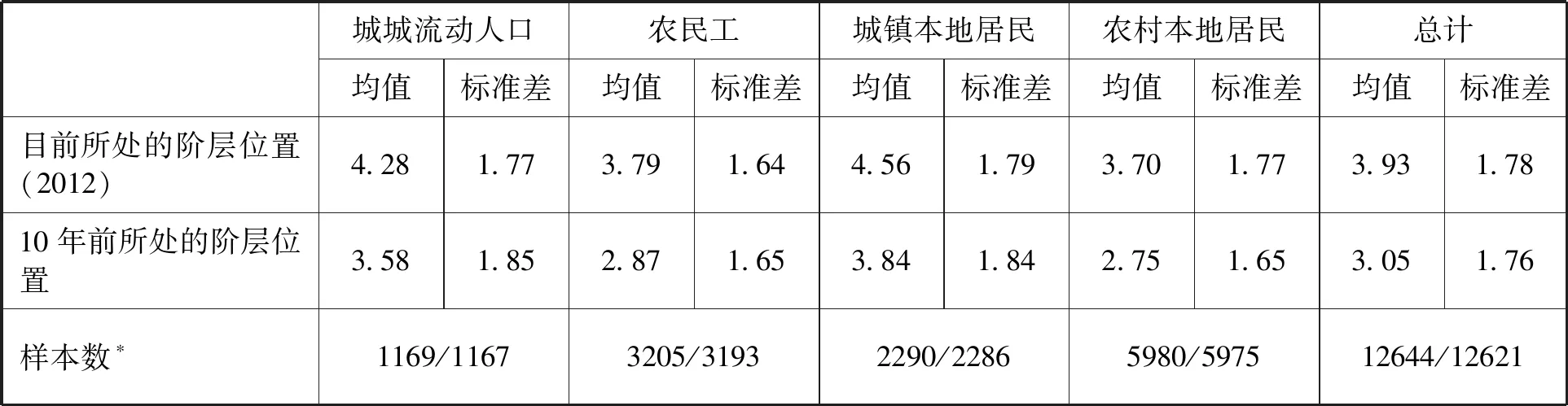

根据清华大学调查数据,2012年前后,农民工对当时所处阶层自我评分的平均值是3.79分,对10年前阶层地位的自我评分平均值是2.87分,都处于较低的阶层认同。从数据来看,全部被访者的数值体现了两个特点:一是我国居民对自身社会地位的主观评价都比较低,在满分为10分的情况下,平均分值只有3.93,处于中下层水平。二是与10年前相比,全部被访者的主观社会地位都得到了较大幅度的提高(参见表3)。

表3 不同人群的社会地位自评得分

*样本数一栏,前一个数字为目前阶层评价的样本数,后一个数字为10年前阶层评价的样本数。表中总样本数因缺失值有所减少。数据来自清华大学《中国城镇化与劳动移民研究》调查报告。

四、农民工阶层地位的结构差异与群体差异

农民工的阶层地位存在一定的结构差异,农民工内部不同职业群体之间、农民工与其他社会群体之间也存在比较明显的地位差异。

(一)结构差异

从目前农民工政治地位的制度赋权来看,保障农民工作为工人阶级的政治身份和享有的政治权利体现的是一种国家意志。实际上农民工的客观社会经济地位和主观自评社会地位处于低层位置,与凸显出来的政治地位形成一定的反差。政治地位的提升是对农民工社会经济地位的一种补偿和平衡。但这种平衡效应还没有体现在农民工对自身社会地位的自评之上。

目前农民工的政治地位仍不能体现工人阶级的政治定位。例如,在党的十八大代表中,农民工党员数量为26人,只占工人代表数量的15.4%;(34)《中共十八大代表的构成》,2012年11月6日,http:∥www.xinhuanet.com/politics/2012-11/06/c_113621702.htm。在党的十九大代表中,农民工党员数量为27人,在工人代表中仅占13.6%左右,比例反而出现下降;(35)《图解:十九大代表都有哪些人?》,2017年9月30日,http:∥dangjian.people.com.cn/n1/2017/0930/c117092-29570771.html。如果计算农民工占全部代表的比例,就更微乎其微。同样,在第十二届全国人大代表中,农民工代表为31人,占一线工人、农民代表的7.7%左右;(36)《十二届全国人大代表构成特色分析》,2013年3月1日,http:∥www.xinhuanet.com/2013lh/2013-03/01/c_124404601.htm。在第十三届全国人大代表中,农民工代表45名,占一线工人、农民代表的9.6%左右,(37)《十三届全国人大代表的构成有特点》,2018年3月6日,http:∥www.chinanews.com/gn/2018/03-06/8461311.shtml。农民工的比例虽有所提高,但总体占比仍然很低。这一数量和比例,与农民工作为工人阶级主体部分的规模还不相称。在参与企业民主管理方面,农民工的主人翁作用也没有得到充分发挥。特别是在大量的非公企业当中,管理者对职工民主参与的重视程度不足,职代会并不能发挥有效的民主参与职能。2015年6月,笔者在东北地区的C市开展的一项调查(样本数为795)显示,只有41.5%的职工认为职代会能发挥民主管理的作用,30.2%的职工表示“说不清”,还有28.3%的职工认为没有作用。

(二)群体内地位差异

随着社会的发展,农民工群体中受教育程度较高和职业层次较高的人群不断增加,群体内的分化和差异显著增加。如表2所示,尽管在农民工群体中,工人和服务人员仍占主体部分,但除此之外,从事个体经营的农民工比例也较多,且有相当一部分农民工从事一般行政、管理和专业技术工作,比例都在3%以上,这些职业或者与较高的教育程度相关,或者具有较高的收入,与农民工中的工人和服务人员的地位形成较大的差异。

从自评社会地位来看,农民工群体中不同职业人群的评价也明显不同。农民工中的专业技术人员对自身社会地位的评分最高,达到4.28分;其次是作为管理人员的农民工,自我阶层评分是4.21,他们的自评分都显著高于作为工人和服务人员的农民工。而在10年之前,这些不同职业人群对阶层位置的评分相差不大。比如作为管理人员的农民工,10年前阶层位置评分为2.88分,仅比作为工人的农民工的评分高出0.11分,并且还低于作为服务人员的农民工自我评分(参见表4)。究其原因,这些农民工在这10年中实现了职业身份的变化,从而带来社会经济地位的较大提升。

表4 农民工中不同职业群体的社会地位自评得分

*样本数一栏,前一个数字为目前阶层评价的样本数,后一个数字为10年前评价的样本数。表中总样本数因缺失值有所减少。数据来自清华大学《中国城镇化与劳动移民研究》调查。

(三)群体外地位差异

从职业层次看,尽管近年来农民工从事制造业和建筑业的人数呈现下降趋势,但目前仍然集中在这两大传统行业中,且以体力型的工作为主。虽然从事第三产业的农民工比重与往年相比呈现出上升的趋势,但是,农民工在第三产业中的就业主要集中在传统服务业,比如,2017年在批发和零售业中,农民工比重为12.3%;在居民服务、修理和其他服务业中,农民工比重为11.3%,(38)国家统计局:《2017年农民工监测调查报告》,2018年4月20日,http:∥www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201804/t20180427_1596389.html。而在金融服务、信息传输、软件和信息技术服务业等现代服务业中农民工的就业就非常少。

从经济收入来看,农民工收入水平虽然得到持续增长,但相较于其他社会群体,仍然处于较低层次。国家统计局数据显示,2016年全国城镇就业人员平均工资57394元,其中最赚钱的行业是信息传输、软件和信息技术服务业,平均工资为122478元。(39)参见国家统计局年度数据,http:∥data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。在农民工比较集中的领域,比较他们与城镇就业人员(含在城镇就业的农民工)的年均工资可以发现,农民工的平均年收入远远小于城镇就业人员。如果在城镇就业人员当中,排除农民工群体,那么农民工与其他城镇就业者之间的差距会更大。如表5所示,总体上农民工收入只占城镇就业人员收入的68.5%,尤其在批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,农民工的收入都大大低于城镇就业人员的平均收入水平。

表5 城镇就业人员与农民工收入比较(单位:元)

注:数据根据国家统计局的年度数据和农民工监测调查报告的数据整理而成。

从社会地位的自我评价来看,如前文表3所示,农民工是三类人群中对自身社会地位评价最低的群体,均值只有3.79分。而城镇本地居民对自身社会地位的主观评价最高,均值为4.56,处于中等水平;城城流动人口自我评分的均值为4.28分,也明显高于农民工群体。事实上,农民工这种底层感受与他们客观上社会地位较低的状况是一致的。

五、保障和提升农民工阶层地位的主要途径

(一)扩大政治参与以提升政治地位

一方面是通过巩固工人阶级的先锋队即中国共产党的领导来体现,另一方面积极促进工人阶级在国家和社会治理中的广泛参与。推动农民工的政治参与是提高农民工政治地位、维护农民工权益、实现社会公平的重要保证。具体涉及以下三条路径:

(1)更多地赋予农民工群体相应的政治身份。通过积极吸纳农民工加入党组织,增加农民工在各级党代会、人代会中的比例,扩大农民工群体在国家政治生活中的参与程度。

(2)广泛吸纳农民工参与国家和社会事务的管理。在目前城市社区治理、劳动就业、社会保障等政策制定过程中,特别是在涉及农民工群体的切身利益时,要积极听取农民工群体的意见和建议。

(3)切实保障农民工在企事业单位民主管理中的参与权。在企事业单位的重大决策中,要通过厂务公开、业务公开、职工代表大会等制度建设,使农民工群体享有基本的知情权、参与权、表达权、监督权。

(二)促进职业发展以提升经济地位

(1)提升农民工群体的职业层次。政府相关部门要通过政策引导,鼓励企业进行技术改造,增加农民工所从事职业的知识和技术含量,提高农民工的职业地位,让农民工的劳动变得更加体面、更有尊严。

(2)加强对农民工群体的技术技能培训。要建立政府、职业院校、企业和社会力量共同参与的培训体系,提高农民工的文化水平和技术技能水平,使农民工能够更好地适应产业结构转型升级下的职业发展需要。

(3)建立技术技能等级与收入挂钩的分配制度。改革现有的收入分配制度,在初次分配领域,适当提高劳动力要素的价格,确保合理的劳动所得,增加农民工的经济收入。同时,工资分配制度要充分体现技术技能等级的价值,提高技能等级的补贴力度,使农民工能够凭借技术技能获得更高收入。

(三)保护劳动权益以守护权利底线

(1)提高农民工群体的组织化程度。加大农民工入会工作力度,不断提高农民工加入工会的比例,变个体维权为组织维权,通过组织力量维护农民工的合法权益。

(2)逐步消除“多轨制”用工方式。目前,很多企业在农民工的用工方式上采用劳务派遣方式,甚至是外包的方式,这些用工方式使农民工获得的经济收入和保障水平远远低于正式职工。要坚持同工同酬原则,改革不合理的劳动用工制度,保证就业领域的基本公平。

(3)积极开展农民工的维权和服务工作。推动企业为农民工足额缴纳社会保险,推动城市社会保障体系公平地覆盖到农民工群体,逐步实现农民工群体依法享有城镇职工基本养老保险和基本医疗保险,做好农民工跨统筹地区、跨险种的社会保险转移接续工作,推进农民工依法全面持续参加职工社会保险。广泛开展服务农民工的各项工作,将农民工纳入城市住房保障、义务教育等公共服务体系当中,降低农民工的城市生活成本,将农民工随迁子女义务教育纳入城镇发展规划和财政保障范围。

(四)弘扬劳动精神以提升主观地位

(1)确保劳动者各项权利的有效实现。党委、政府和相关组织要关心劳动者、服务劳动者、发展劳动者,把劳动者的政治参与权落到实处,努力提高劳动者收入,保障劳动者合法权益。

(2)大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。要在全社会再造新的价值导向,引导社会各界形成崇尚劳动、崇尚技能的良好氛围;注重对年轻人开展劳动教育,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者。