土壤含水量及温度对甜龙竹提前发笋的影响及增产效应

刘蔚漪,辉朝茂,邹学明,王 友

(1.西南林业大学,丛生竹工程技术研究中心,云南 昆明650224;2.沧源佤族自治县林业和草原局,云南 沧源677400;3.云南经济管理学院,云南 安宁650106)

覆盖增温技术,最早始于20世纪70年代的美国和澳大利亚[1-2],利用覆盖有机物腐烂过程中产生的热量作为增温的热源,提高土壤温度,促进春小麦和高粱提前发芽、生长的过程[3],广泛应用在农作物栽培方面,可有效减少土壤水分蒸发,显著提高土壤储水量[4],保持土壤的温度、湿度,提高作物水分利用率、出芽率[5],增加作物产量[7];在竹林栽培中也广泛应用于毛竹(Phyllostachys edulis)、雷竹(Ph.praecox)、黄甜竹(Acidosasa edulis)、红哺鸡竹(Ph.iridescens)等少部分散生竹种。竹林覆盖增温技术通过覆盖薄膜、稻草、木屑等提高土壤和地面的温度,促使竹子提早发笋,以增加竹笋产量和经济效益,同时还能改善林地土壤性质,提高林地生产力,减少水土流失。研究表明,稻草覆盖后,土壤耗水系数降低,土壤的水分利用率、蓄水能力提高,在相同水分处理条件下,稻草覆盖处理的毛竹笋质量要显著高于对照[8]。利用稻草和谷壳(2:1)混合后覆盖雷竹,能够提早笋期56 d,延长笋期36 d,早期笋产量为1.41 kg·m-2,利润为5.96元·m-2,投入产出比为1∶2.81[3]。但也有覆盖后失败的例子,如覆盖材料选择不当,使用兔子粪便或未经发酵的牲畜粪便,造成土壤温度控制不当,笋芽烧死;或排水不当造成内涝积水、鞭根腐烂;或覆盖材料厚度控制不当,太薄起不到保温作用,太厚浇水后通气性变差等[9],甚至引起竹林提早退化,竹笋品质下降,林地土壤酸化、重金属含量超标、生产力下降等问题,严重影响竹农经济收入[10]。因此,覆盖材料的选择、覆盖厚度、覆盖时间、肥料用量、水分、温度控制等关键技术仍是竹笋提早出笋技术研究中应解决的问题[11]。

甜龙竹(Dendrocalamus brandisii(Munro)Kurz)属禾本科(Gramineae)牡竹属(Dendrocalamus)大型丛生竹类,又称勃氏甜龙竹、云南甜竹,是云南省南亚热带推广前景最为广阔的优良笋、材两用竹种[12]。在“退耕还林”和“以竹代木”政策的提倡下,云南省甜龙竹的栽培面积迅速扩大。但由于甜龙竹发笋期较晚,一般6月进入雨季后才能大量发笋,在雨季前难以满足人们对竹笋的需求,且进入发笋期后,甜竹笋大批量涌入市场,供大于求,新鲜竹笋的市场价格由最初的30元·kg-1迅速降到6元·kg-1,甜龙竹栽培经济效益较低,难以形成规模化生产。因此,要增加竹农收益,发展甜龙竹提前发笋栽培技术势在必行。甜龙竹不同于毛竹、雷竹等散生竹种,其笋期是在雨热同期的夏季,因此,土壤温度和含水量需要同时满足一定指标,才能促使甜龙竹发笋,而冬季则是云南的旱季,即使覆盖后提高了土壤温度,也无法保证土壤含水量达到甜龙竹发笋的要求。鉴于覆盖增温作用下,甜龙竹土壤水热环境变化,笋芽分化的时间和产量效应作用机制、林地肥力可持续性等尚不清楚。研究设置田间试验,以高效培育示范基地的甜龙竹为试验材料,设计了覆盖与灌溉次数2因素裂区试验,分析土壤含水量及土壤温度与发笋时间、发笋量的关系,通过收支平衡计算,探寻收益最佳的试验方案,为甜龙竹的栽培技术提供一定的参考依据。

1 材料与方法

1.1 实验地概况

试验地位于云南省沧源县勐角乡勐甘村,平均坡度在20℃左右,坡向主要面朝东北方向,少部分面朝东面及东南面。海拔1 474~1 850 m,在东经99°13′23″~99°15′24″,北纬23°12′01″~23°10′18″之间,土层厚度80 cm以上,肥力中上,土壤为红壤,适宜竹亚科中大部分竹种生长。

通过2016~2018年的定位试验,2016~2018年3 a的降雨量和气温基本情况见图1所示。

图1 2016~2018年试验区降水量和气温的变化Fig.1 Precipitation and air temperature in the test area from2016 to 2018

2016~2018年试验区降水量3年分别为1 586.40 mm、1 887.40 mm、1 841.40 mm。其中雨季降雨量(5月~10月)分别占到全年的90.68%、76.22%、90.05%,干湿季节非常明显,全年日平均气温分别为18.6℃、18.6℃、18.0℃,日平均气温最高值均出现在8月,而全年日最高气温出现在9月,分别为28.9℃、27.9℃、28.1℃,全年日最低气温出现在1月,分别为6.1℃、6.1℃、6.7℃。由图1可知,沧源地区全年日平均气温相对稳定,早晚温差较大,是真正冬无严寒,夏无酷暑之地。

表1 试验前样地土壤基础性状Tab.1 Soil properties before experiment

试验前样地土壤基础性状如表1所示。试验地土壤为砖红壤,土壤含水量从旱季到雨季变化较大,为13.25%~58.24%,土壤酸碱度为5,为酸性土壤,有机质含量等级为二级(有机质含量3.01%~4.00%),土壤全氮、全磷、全钾分别为1.59 g·kg-1、0.73 g·kg-1、11.41 g·kg-1,水解性氮139 mg·kg-1、有效磷24.4 mg·kg-1、速效钾58 mg·kg-1,肥力中等偏下,表现缺氮、少磷、富钾特点。针对这一特点,选择弱碱性有机肥,该有机肥为当地肥料厂提供,其不仅含有丰富的有机质,全氮、全磷及水解性氮、有效磷、速效钾等含量较高,具有改良土壤结构,增加土壤的保水、保肥和通透性能,还有肥效长等优点。

1.2 试验设计

根据浙江省雷竹覆盖提前发笋的经验,开展甜龙竹反季节栽培研究。为阐明覆盖和土壤含水量,以及2因素交互作用对甜龙竹发笋时间及产量形成的影响,以高效培育示范基地的甜龙竹为试验材料。甜龙竹示范竹林的丰产结构为,竹丛直径2~3 m,竹丛度300丛·hm-2,丛秆数8~12秆·丛-1,竹秆平均胸径11.5 cm,立竹度3 600秆·hm-2,竹丛分布均匀度0.7,整齐度6.0,叶面积指数4.0,秆龄结构比例:Ⅰ年生秆、Ⅱ年生秆、Ⅲ年生秆分别为45%、45%、10%。全部竹丛从8节开始截顶,保留3~4盘枝。每年定期测量数据,通过计算分析试验方案中不同丰产技术的优劣。在保持食品绿色无毒的原则下,采用农家肥代替化肥,在竹丛上方,采用沟施的方法,每丛施有机肥10 kg,清理地表杂草和3年生以上老竹,松土20 cm,稻草覆盖30 cm(稻草上加盖薄膜,水管置于薄膜下),设计了覆盖(覆盖T,不覆盖T0)与旱季灌溉次数(1次/3 dW1、1次/7 dW2、1次/15 dW3、不浇水W4)2因素裂区试验,每次处理30丛竹子重复试验,试验处理如表2所示。

表2 裂区试验处理组合表Tab.2 Treatment combination of the split zone design

将试验地分为2个大区,覆盖区和不覆盖区,每个大区放置1个微型气象站,再按照灌溉次数分为4个小区,为避免坡上灌溉影响坡下的竹子,按照等高线依次从上到下灌溉次数递减,总共8个试验小区,每小区设计不少于30丛竹子,放置3个WatchDog B-100土壤温湿度仪。试验时间:2~10月,每2 h记录一次数据,研究中土壤温度和湿度所有数据为每半月数据的平均值。

表3 试验小区示意Tab.3 Scheme of every test zone

为避免坡上土壤水分过大而影响坡下的土壤含水量,浇水相隔时间短的样地设置在坡上,相隔时间长的样地设置在坡下。

1.3 测定指标与方法

1.3.1 土壤养分 按“S”形取样法取样,取5个样点,20 cm混合土样1 kg,测定土壤养分含量。土壤有机质用重铬酸钾-硫酸氧化法测定,速效氮用碱解扩散法测定,速效磷用碳酸氢钠浸提-钼锑抗比色法测定(Olsen法),速效钾用中性乙酸氨浸提、原子吸收分光光度计测定[13]。

1.3.2 土壤温度和湿度 将WatchDog B-100分别埋在各试验小区0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm土层土壤中,每个土层1个记录仪,每个试验小区3个重复,每24 h记录一次土壤温度和湿度的数据,每2个月取1次数据。

1.3.3 产量 从竹笋发笋时即开始记录数据,试验小区内所有发笋量都记录在册,卖入市场后及时记录价格。

1.3.4 降水量及温度 林地降水量及温度数据来源于沧源县气象局。

1.3.5 数据分析 数据采用Microsoft Excel 2013和SPSS软件进行方差分析和图表处理。

2 研究结果

2.1 10~30 cm土壤含水量的变化

考虑到试验地为集约经营的经济林,地表除因试验需要覆盖的稻草和薄膜外,并无其他杂草和植被,因此未覆盖的试验地在灌溉的作用下,极容易受到水滴的冲击,形成地表径流,从而减少土壤水分下渗的速度。且受到蒸腾作用的影响,未覆盖的试验小区表层土壤的含水量变化更加剧烈,数据跳动性太大,不具备说服力。故文章选取10~30 cm层土壤的含水量进行变化趋势的分析。

图2 试验小区10~30 cm土层平均土壤含水量的变化Fig.2 Mean relative water content in the top 10~30 cm soil layer of every test tone

由图2可以看出,各小区内土壤含水率的变化趋势基本上是随着时间的推移,土壤含水率逐渐增加,进入雨季后趋于平衡。但各小区土壤含水率的变化趋势各有特点。小区3在5月份前与小区2无差异,可能与长期干旱有关,虽然浇灌频率加大了,但对于处于长期干旱的土壤来说,如杯水车薪,无法显著改变土壤的含水量;进入5月后,在前期浇灌的作用,加上降雨量开始陆续增加,土壤含水量较小区1、2增加了1% ~5%左右;进入9月后,因雨季正式来临,各试验小区土壤含水量变化不再受试验措施的影响,变化趋势也开始平缓,基本处于土壤含水量的峰值。小区5(覆盖不浇水),5月份之前与小区1不覆盖不浇水的变化趋势基本一致,土壤含水量在4月份后稍高于小区1的土壤含水量;6月份后,虽有降雨量陆续进入林地,但由于受到塑料薄膜的隔离,雨水并不能进入小区5的土壤,而是在薄膜表层形成径流,流入小区外,所以小区5的土壤水分始终处于较低值;进入9月后,由于笋芽出土刺破薄膜,使得降雨量能够顺利进入土壤,土壤含水量出现回升的趋势。小区6与小区2在7月份前变化趋势基本一致,小区6因薄膜的覆盖作用,减少了水分的蒸发,土壤含水量始终较小区2高2%左右,再加上覆盖作用增加了土壤温度,小区6在7月已进入发笋高峰期,笋芽刺破塑料薄膜后,使降雨量能够顺利进入土壤,因此小区6从7月开始,土壤含水量持续增加。各试验小区平均土壤含水量排序依次为:小区8(33.31%)>小区7(29.66%)>小区4(28.16%)>小区6(28.12%)>小区3(26.79%)>小区2(26.14%)>小区1(24.39%)>小区5(20.90%)。

2.2 不同处理甜龙竹10~30 cm土层土壤温度的变化特征

图3 试验小区10~30 cm土层平均土壤含水量的变化Fig.3 Mean soil temperature in the top 10~30 cm soil layer of every test tone

图3为试验期间,每隔半个月10~30 cm土层在全监测内的平均温度的变化趋势,由图3可以看出,2月1日~4月16日2个月内为试验前期,各试验小区内的土壤温度差异不显著(P>0.05)。从4月16日后,各试验小区的土壤温度差异显著(P<0.05)。其中小区5(覆盖不浇水)土壤温度最高,小区4(不覆盖,每3 d浇水1次)温度最低。从变化趋势上来,小区5、6、7、8变化趋势基本一致,且差异不显著(P>0.05),温度相差在0.1~0.6℃之间。覆盖的试验小区土壤温度变化趋势从4月16日后显著高于不覆盖的试验小区,且随着外界气温升高而逐渐升高,自7月15日后,有小幅下降的趋势,可能与竹笋陆续出土后刺破薄膜,降低了薄膜的保温效果有关[14]。小区1、2、3变化基本一致,温度相差在0.4~1.2℃之间。小区4在试验前期和中期与小区1、2、3保持一致,但到后期变化不大,且土壤温度始终是几个试验小区内最低的。各试验小区5月前差异不大,5月后覆盖处理的试验小区变化趋势基本一致,且温度差异不大,无覆盖处理的试验小区前期变化趋势一致,后期差异较大。各试验小区土壤平均温度排序为:小区5(24.61℃)>小区6(24.52℃)>小区7(24.33℃)>小区8(24.18℃)>小区1(22.70℃)>小区2(22.67℃)>小区3(21.92℃)>小区4(20.55℃)。

2.3 土壤含水量、土壤温度对笋产量的影响

土壤含水量对甜龙竹笋产量存在极显著的影响(P<0.01),如图4所示,甜龙竹笋产量随着土壤含水量的增加急速增加,当土壤含水量达25%时,笋产量增加趋势逐渐平缓,土壤含水量为30% ~45%的时候,产量最高,且该阶段含水量与产量的差异性不显著(P>0.05),含水量超过45%后,产量出现下降的趋势,但高于10%~25%时的产量。当土壤含水量为10%时,土壤极干旱,笋产量最低,仅为4 242.42 kg·hm-2,为最高产量的1/3。

图4 土壤含水量与笋产量的关系Fig.4 Relationship between yield of shoots and soil water content

图5 土壤温度与笋产量的关系Fig.5 Relationship between yield of shoots and soil temperature

土壤温度对甜龙竹笋产量存在极显著的影响(P<0.01),如图5所示,当土壤平均温度在15~20℃区间内,随着土壤温度的增高,笋产量急速增加,当土壤温度达到19℃时,笋产量趋于饱和状态,曲线不再升高,且各样地的产量出现分散状态,产量不稳定。

2.4 发笋的时间规律和数量规律

由图6可知,小区7出笋时间最早,为4月7日;其次是小区6,为4月20日;不浇水、不覆盖的小区1出笋时间最晚,为7月5日。总的来看,不覆盖的试验小区始出笋时间都要比覆盖后的试验小区始出笋时间晚20~40 d不等。从早到晚,各试验小区的排列顺序为,小区7(4月7日)>小区6(4月20日)>小区5(5月10日)>小区8(5月15日)>小区4(5月28日)>小区3(6月12日)>小区2(6月28日)>小区1(7月5日)。小区8出笋终止日为10月8日,历时146 d;小区7出笋终止日为9月13日,历时159 d;小区6出笋终止日为9月28日,历时161 d;小区5出笋终止日为9月21日,历时134 d;小区4出笋终止日为9月29日,历时124 d;小区3出笋终止日为9月25日,历时104 d;小区2出笋终止日为9月20日,历时84 d;小区1出笋终止日为8月30日,历时57 d。数据表明,甜龙竹覆盖加灌溉对竹笋提前出笋具有非常显著的作用,最早出笋的7号小区,比对照小区1的出笋提前了将近90 d,笋期延长3倍。

根据观测记录,从第1个笋芽发出日期开始,按每7 d为一时间段统计[15]。试验地云南甜龙竹从4月中下旬开始零星发笋,比常规培育发笋时间提前2个月,7月中旬进入发笋高峰,大量发笋持续到8月下旬,9月发笋数量减少,进入末期。如果将笋期分为初期、盛期、末期3个时期,则甜龙竹发笋初期为4月初至6月底,中期为7月初至8月底,末期为9月初至9月底。由图7可知,发笋期不同阶段的数据表明,甜龙竹竹林盛期出笋量多,初、末期少,符合竹林出笋的一般规律。不同试验小区总产量及各阶段的产笋量差异显著(P<0.05),其中小区7竹笋产量早期和中期显著高于其他试验小区,但后期产量除高于5号小区外,相比较其他小区都低。小区4、6、8总产量相差不大,但前期小区6高于小区4高于小区8,小区4中期高于其他两个小区,小区8后期产量最高。小区1总产量最低,前期产量也是最低,后期较小区5、7稍高,整体来看,总产量覆盖小区要优于不覆盖的小区。总产量排序为:小区7(13 689 kg·hm-2)>小区8(11 678 kg·hm-2)>小区6(11 229 kg·hm-2)>小区4(10 424 kg·hm-2)>小区5(9 315 kg·hm-2)>小区3(7 725 kg·hm-2)>小区2(5 947 kg·m-2)>小区1(4 030 kg·hm-2),前期产量:小区7(4 563 kg·hm-2)>小区6(2 656 kg·hm-2)>小区5(2 231 kg·hm-2)>小区3(1 662 kg·hm-2)>小区4(1 532 kg·hm-2)>小区8(1 363 kg·hm-2)>小区2(863 kg·hm-2)>小区1(526 kg·hm-2),中期产量:小区7(8 203 kg·hm-2)>小区5(6 521 kg·hm-2)>小区4(7 356 kg·hm-2)>小区8(6 953 kg·hm-2)>小区6(5 942 kg·hm-2)>小区3(4 632 kg·hm-2)>小区2(3 621 kg·hm-2)>小区1(2 548 kg·hm-2),后期产量:小区8(3 362 kg·hm-2)>小区6(2 631 kg·hm-2)>小区4(1 536 kg·hm-2)>小区2(1 463 kg·hm-2)>小区3(1 431 kg·hm-2)>小区1(956 kg·hm-2)>小区7(923 kg·hm-2)>小区5(563 kg·hm-2)。

图6 试验小区出笋的开始期和终止期Fig.6 Start and end date of bamboo shoot germination in each test zone

图7 试验小区前期、中期、后期的笋产量Fig.7 Yield of bamboo shoots at the early,middle and later stage in every test tone

2.5 不同措施经济效益比较

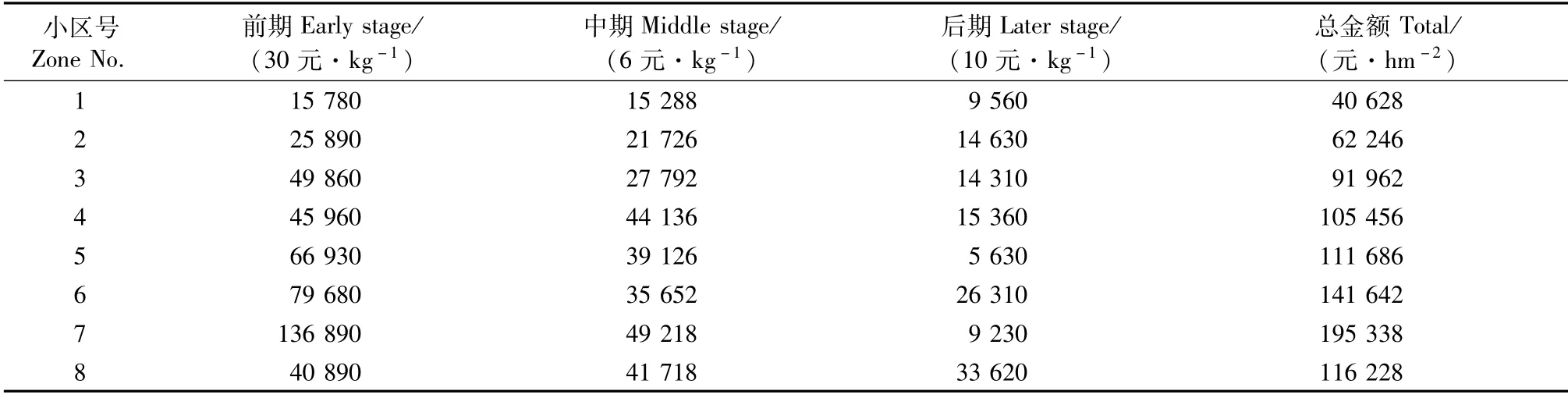

前期市场价为30元·kg-1,中期由于鲜笋大量上市,市价仅为6元·kg-1,后期笋量减少,市价稍有回升,为10元·kg-1。由表4可以看出,不同处理之间经济效益明显不同,从高到底依次为:小区7(195 338元·hm-2)>小区6(141 642元·hm-2)>小区8(116 228元·hm-2)>小区5(111 686元·hm-2)>小区4(105 456元·hm-2)>小区3(91 962元·hm-2)>小区2(62 246元·hm-2)>小区1(40 628元·hm-2)。产量及收入远超罗建梅在云南省景东县的试验地,产鲜笋8 118 kg·hm-2,收入85 245元·hm-2[16]。

表4 不同发笋时期的经济效益Tab.4 The economic efficiency of different shooting periods

如果按根系深1 m,行距为3 m测算,每亩地滴灌灌溉量最多是6~10 m3,一方水按市价2.80元·m-3,灌溉时间5个月,每月分别为0、2、4、10次,每亩地每个灌溉量按8方算,则平均每亩地所需灌溉费用分别为0元、224元、448元、1 120元,换算成每公顷的费用,如表5所示,小区4和8每年灌溉费用高达16 969.7元·hm-2。地膜每亩地费用平均为200元,稻草为农民自有,不需费用。施肥量每丛10 kg,每亩地平均10×18丛=180 kg,相当于5袋肥料,每亩用肥均价240元。劳力:请了1个工人,工资1 600元·月-1,1 a 19 200元,试验地总共200亩,平均每亩工钱96元。

表5 试验小区经济效益收支平衡计算Tab.5 Balanced budget of economic efficiency in every test tone

通过收支平衡计算,小区7的收入最高,为180 428.91元·hm-2(10 736.28元·亩-1),比不浇水,不覆盖的小区1高出了80%。总的来看,覆盖后的试验小区要比不覆盖的试验小区收入高,浇水的试验小区比不浇水的试验小区收入高,但因水价过高的问题,每月浇水10次的小区4、8收入并不高,仅有83 395.39元·hm-2(4 871.36元·亩-1)和91 137.09元·hm-2(5 317.68元·亩-1)。

3 讨论

为提高水资源利用率,地膜覆盖栽培技术在干旱和半干旱地区广泛应用,许多研究都证明了覆盖栽培在调控旱地土壤水肥环境、提高作物产量方面的高效性[17]。但塑料地膜在生产中的应用也容易造成环境污染等问题,随着科技的发达,可降解的液体地膜面市,并得到市场的认可,在今后的生产中,可逐渐代替现有的塑料薄膜,降低对环境的污染[18]。稻草在农村随处可见,农民可以就地取材,研究表明地膜+稻草覆盖使毛竹冬笋的经济产值显著提高,受到广大竹农的青睐[19]。稻草覆盖的同时,还能保持和提高土壤肥力,增加土壤中的N元素[20],并有效改善土壤结构,保持土壤水分,避免土壤板结[21]。覆盖增温技术虽已广泛应用于毛竹、雷竹等散生竹种,但在云南地区的大型丛生竹甜龙竹中进行覆盖栽培相关研究及推广工作相对较少。本试验首次在甜龙竹栽培中尝试“覆盖+灌溉技术”,探讨最佳的增产增效方式,取得一定成效,覆盖加灌溉在本试验区所在地区乃至滇西南甜龙竹的主产地都具有很好的增产效果和推广前景。

甜龙竹属于大型丛生竹,是云南及东南亚热带至南亚热带地区最重要的笋用竹种之一,笋体肥壮、产量较高、品质优良、肉质细嫩、食无苦味、鲜甜可口,无论炖炒都是宴上佳品[22],也可加工成保鲜笋和调味笋产品,是国内外品质一流的特种优质笋用竹种。广泛分布于云南南部至西部地区,栽培于村旁寨边,因此也是产区群众广泛栽培食用的传统笋用竹。在不同地域,其发笋成竹的总体规律相似的。根据地域不同,甜龙竹发笋时间稍有不同,云南新平甜龙竹6月上旬开始发笋,发笋历期120 d左右[15],云南普洱通过反季节栽培,使甜龙竹发笋时间由5月底提前到1~2月[23]。本试验中,覆盖加灌溉显著改善了土壤的水热环境,缓解缺水与低温两大限制因素,促进了甜龙竹笋体分化,使甜龙竹发笋期最多提前了90 d,笋期最长延迟到161 d。试验地云南甜龙竹从4月中下旬开始零星发笋,比常规培育发笋时间提前2个月。在本实验中覆盖处理较不覆盖的小区均显著提高了土壤温度,这与前人的研究结果相似[24],有研究表明,覆盖种植方式具有调节地温、提高水热利用效率、改善土壤结构等作用[25]。同时稻草腐烂分解也能增加土壤的有机质,促进竹笋发育。如在无灌溉条件的情况下,覆盖措施也能显著提高竹林的收益,小区5(覆盖+无灌溉),因为覆盖增加了地温,使得小区发笋期提前,虽然小区5后期笋产量在几个小区中最低,但由于前期笋价高,最后的收益也较对照高了3倍。并且覆膜能有效抑制土壤水分蒸发损失,调控土壤水分增加土壤湿度[26]。研究表明土下覆膜显著改善了土壤上层的水分状况,使0~60 cm土层的土壤含水量增加6.1%~6.4%,促进了冬小麦的水分利用[27]。试验中,同等灌溉条件下,除小区5比小区1平均土壤含水量低以外,其它小区6、7、8均比对应的小区2、3、4高。小区5的研究结果与前人的研究有冲突,分析原因,可能与土壤前期极度干旱,覆盖增加了土壤温度,加速了竹子地下茎对水分的吸收有关;也可能是因为试验设计中,地膜的使用隔绝了偶尔的降雨量,在进入6月后,小区1有降雨量的输入而小区5没有,所以平均下来土壤含水量低于小区1。

试验中的浇灌次数并不是越密集越好,小区8(覆盖+浇灌1次·3 d-1)的土壤含水量在所有小区中最高(30%~45%),土壤温度在地膜的作用下,也能保持在一定的高度(20~28℃),笋期历时146 d,产值也高达116 228.00元·hm-2,但由于耗水过多,通过收支平衡计算后,纯收入只有91 137.09元·hm-2,仅为小区7纯收入的一半。浇水次数过多,不仅会造成水资源及财力物力的浪费,也可能造成土壤缺氧,影响笋体发芽。小区4的浇灌措施与小区8一样,但未覆盖,所以发笋期较晚,但在发笋中期,因土壤水分充足,其最终产量与小区8接近,说明土壤含水量是影响甜龙竹发笋的主要因子,但由于浇灌次数频繁,土壤温度无法保持,使得小区4的土壤温度在几个试验小区中最低,5月28日才发笋,比发笋最早的小区7(4月7日)晚了51 d。

笔者认为“覆盖加灌溉甜龙竹提前发笋技术”不失为一种提高甜龙竹林经济效益的途径,鉴于甜龙竹的生物学、生态学特性与毛竹、雷竹等散生竹具有本质的区别,其中仍有许多技术性和生产性问题有待解决。在雷竹和毛竹的覆盖经营过程中,长期的林地覆盖会导致一系列的问题,如地力衰退、林地结构维护困难、竹林抗逆能力下降、容易遭受病虫害等[28],这些问题,或许也会成为甜龙竹长期覆盖经营将要面对的问题。但甜龙竹属丛生竹,且种植地多为山区,种植面积也相对较少,多与其他树种块状混交,在经营中如能吸取散生竹覆盖技术的精华,针对性地研究甜龙竹覆盖技术,可避免散生竹覆盖技术出现的问题。在今后的研究中还需系统地开展覆盖时间、厚度、浇灌水量以及采笋的时间、数量、林分结构调整等配套培育措施的研究。

4 结论

(1)各小区内土壤含水率的变化趋势基本上是随着时间的推移,土壤含水率逐渐增加,进入雨季后趋于平衡。但各小区土壤含水率的变化趋势各有特点,各试验小区平均土壤含水量排序依次为:小区8(33.31%)>小区7(29.66%)>小区4(28.16%)>小区6(28.12%)>小区3(26.79%)>小区2(26.14%)>小区1(24.39%)>小区5(20.90%)。土壤含水量对甜龙竹笋产量存在极显著的影响(P<0.01),甜龙竹笋产量随着土壤含水量的增加急速增加,当土壤含水量达25%时,笋产量增加趋势逐渐平缓,土壤含水量为30%~45%的时候,产量最高且该阶段含水量与产量的差异性不显著(P>0.05),含水量超过45%后,产量出现下降的趋势,但高于10%~25%时的产量。

(2)各试验小区5月前差异不大,5月后覆盖处理的试验小区变化趋势基本一致,且温度差异不大,无覆盖处理的试验小区前期变化趋势一致,后期差异较大。各试验小区土壤平均温度排序为:小区5(24.61℃)>小区6(24.52℃)>小区7(24.33℃)>小区8(24.18℃)>小区3(21.92℃)>小区1(22.70℃)>小区2(22.67℃)>小区4(20.55℃)。土壤温度对甜龙竹笋产量存在极显著的影响(P<0.01),当土壤平均温度在15~20℃区间内,随着土壤温度的增高,笋产量急速增加,当土壤温度达到19℃时,笋产量趋于饱和状态,曲线不再升高。

(3)甜龙竹覆盖加灌溉对竹笋提前出笋具有非常显著的作用,最早出笋的7号小区,比对照小区1的出笋提前了将近90 d,笋期延长3倍。总的来看,不覆盖的试验小区始出笋时间都要比覆盖后的试验小区始出笋时间晚20~40 d不等。

(4)不同试验小区总产量及各阶段的产笋量差异显著(P<0.05),其中小区7竹笋产量早期和中期显著高于其他试验小区,但后期产量除高于5号小区外,相比较其他小区都低。小区4、6、8总产量相差不大,但前期小区6高于小区4高于小区8,小区4中期高于其他两个小区,小区8后期产量最高。小区1总产量最低,前期产量也是最低,后期较小区5、7稍高,整体来看,总产量覆盖小区要优于不覆盖的小区。

(5)不同试验小区经济效益明显不同,从高到底依次为:小区7(195 338元·hm-2)>小区6(141 642元·hm-2)>小区8(116 228元·hm-2)>小区5(111 686元·hm-2)>小区4(105 456元·hm-2)>小区3(91 962元·hm-2)>小区2(62 246元·hm-2)>小区1(40 628元·hm-2)。通过收支平衡计算,小区7的收入最高,为180 428.91元·hm-2(10 736.28元·亩-1),比不浇水、不覆盖的小区1高出了80%。总的来看,覆盖后的试验小区要比不覆盖的试验小区收入高,浇水的试验小区比不浇水的试验小区收入高,通过收支平衡计算,小区7(覆盖+浇水/7 d)最值得推广应用。