饵料、底质与养殖密度对紫黑翼蚌稚蚌成活和生长的影响

马学艳,徐 良,闻海波,金 武,徐 跑1,,,华 丹,顾若波1,,*

(1. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,农业部淡水鱼类遗传育种与养殖生物学重点开放实验室,江苏 无锡 214081;2. 南京农业大学无锡渔业学院,江苏 无锡 214081;3. 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心,中美淡水贝类种质资源保护及利用国际联合实验室,江苏 无锡 214081)

【研究意义】紫黑翼蚌(Potamilusalatus)也称紫踵劈蚌、翼溪蚌,属大型淡水贝类,分布于美国南北的湖泊和河流,主要在美国密西西比河、五大湖、墨西哥湾等流域。Hua等[1]对紫黑翼蚌培育珍珠试验表明:紫黑翼蚌能够成功培育紫黑色珍珠,且光滑细腻,极富光泽。中国水产科学研究院淡水渔业研究中心2012年从美国引进了一批人工繁育的紫黑翼蚌苗种,进行人工驯养技术研究。通过近几年的人工驯养,紫黑翼蚌亲本成活率达80 %,初步建立了紫黑翼蚌人工繁育基础种群,为进一步开展人工繁育提供了重要条件和保障。【前人研究进展】紫黑翼蚌在北美洲为常见淡水蚌类,且资源量比较稳定,与其他濒危蛘类相比,其人工繁育、基础生物学相关研究较少,仅见紫黑翼蚌繁殖周期[2-3]、天然寄主鱼、野生紫黑翼蚌的人工驯养和育珠性能的初步评估[1,4]。紫黑翼蚌钩介幼虫需寄生到寄主鱼上才能变态发育称稚蚌,淡水石首鱼被认为是紫黑翼蚌唯一的天然寄主鱼[4-7]。由于我国缺乏淡水石首鱼,极大地制约着我国紫黑翼蚌苗种的人工繁育。近年来,研究者利用体外培养技术已对42个物种培养成功且获得较高的变态率[8],在国内,闻海波等[9]对三角帆蚌钩介幼虫进行了体外培养试验,并已取得了一定的进展,马学艳等[10]改进了体外培养配方,显著提高了褶纹冠蚌变态率。【本研究切入点】本课题组利用体外培养技术成功培育出紫黑翼蚌稚蚌,并获得较高变态率,但稚蚌成活率较低,如何提高紫黑翼蚌稚蚌的成活和生长是我国发展淡水紫黑珍珠养殖业的关键技术之一。【拟解决的关键问题】本实验选取体外培养的紫黑翼蚌稚蚌,探究饵料、底质与养殖密度对紫黑翼蚌稚蚌成活与生长的影响,评估和筛选出紫黑翼蚌适宜的饵料、底质和养殖密度,从而提高紫黑翼蚌稚蚌成活率和生长速度,本研究结果将对紫黑翼蚌的苗种规模化繁育具有重要指导价值。

1 材料与方法

1.1 实验材料

实验用紫黑翼蚌稚蚌是通过体外培养技术培育同一母蚌钩介幼虫所得的稚蚌,实验地点在中国水产科学研究院淡水渔业研究中心实验室,根据张家康等[11]实验结果,本实验养殖饵料选为微拟球藻(Nannochloropsisoculata),其中藻1(机械破壁藻)购买于美国Reed Mariculture Inc,藻2(未破壁藻)购买于烟台海融微藻养殖有限公司,2种藻均为浓缩藻液;实验所用底质为黄泥和塘泥,黄泥为未施肥的花园土,塘泥取自池塘中浅水表层泥。使用前,分别取200 mL放入5 L水中,搅匀,过200目筛网备用。使用时搅拌均匀添加。实验用自动养殖系统养殖稚蚌,养殖用池塘水经200目筛网过滤,水温控制在(24±1)℃,气泵分管悬吊于养殖箱上方进行增氧。

1.2 实验方法

1.2.1 饵料和底质对稚蚌成活和生长的影响 取壳长(1.113±0.034)mm、壳高(0.640±0.038)mm的紫黑翼蚌稚蚌,设置A1、A2、A3 3个处理组,每组3个重复,每个重复30只稚蚌。将稚蚌分别放在养殖箱(45 cm×32 cm×16 cm)中培育,养殖水体为13 L,养殖箱置于循环保温系统中,水温控制在(24±1)℃,在养殖箱排水孔处安装200目筛网,确保稚蚌在换水时不丢失。循环系统每天上午换水1次,换水后投喂藻类并添加底质,其中A1组(塘泥、藻1)、A2组(黄泥、藻1)、A3组(塘泥、不投喂),参考华丹等[12]实验结果,A1、A2组藻类投喂密度为2×105cells/mL。养殖30 d后,将稚蚌洗出放于培养皿中并在光学显微镜(Olympus CX41)下拍照、测量稚蚌壳长和壳高(0.001 mm),统计成活率。计算壳长、壳高日生长率的公式。

壳长日生长率=(终末壳长-初始壳长)/生长天数×100 %

壳高日生长率=(终末壳高-初始壳高)/生长天数×100 %

1.2.2 2种不同处理微拟球藻对稚蚌成活和生长的影响 取壳长(2.230±0.041)mm、壳高(1.236±0.037)mm的紫黑翼蚌稚蚌,设置B1、B2两个处理组,每组3个重复,每个重复30只稚蚌。其中B1组投喂藻1,B2组投喂藻2,两组投喂密度为2×105cells/mL,以黄泥为底质。养殖方式同1.2.1所述。养殖30 d后,将稚蚌洗出并在光学显微镜(Olympus CX41)下拍照、测量稚蚌壳长和壳高(0.001 mm),统计稚蚌成活率,计算壳长、壳高日生长率,计算方法同1.2.1。

1.2.3 不同养殖密度对稚蚌成活和生长的影响 取壳长(4.245±0.152)mm,壳高(2.368±0.054)mm紫黑翼蚌稚蚌,设置C1、C2、C3 3个处理组,养殖密度分别为150、300、450只,每组设置3个重复。

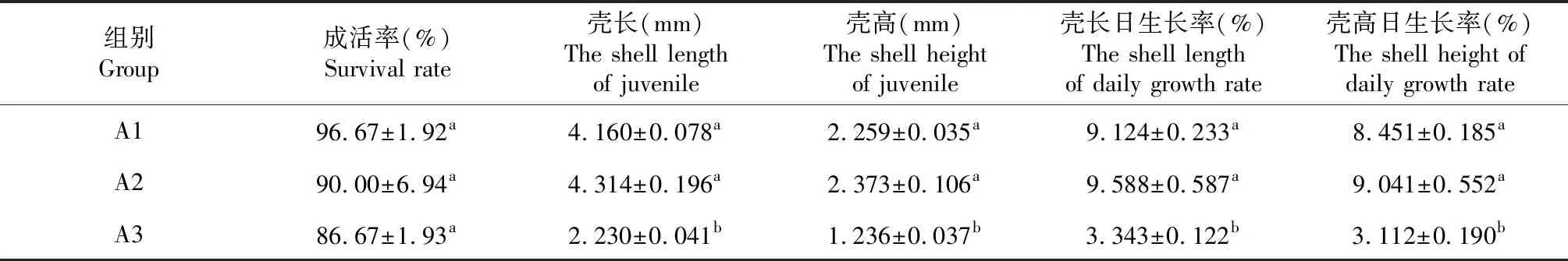

表1 藻类投喂和底质对紫黑翼蚌稚蚌成活和生长的影响

注:同列中标有不同小写字母者表示组间有显著性差异(P<0.05),标有相同小写字母者表示组间无显著性差异(P>0.05)。下同。

Note: The means with different letters within the same column are significant differences at the 0.05 probability level, and the means with the same letters within the same column are not significant differences, the same as below.

以黄泥为底质,藻1作为饵料,投喂密度为2×105cells/mL。养殖方式参照1.2.1。具体养殖30 d后,统计稚蚌成活率,测量壳长、壳高,计算日生长率,计算方法同1.2.1。

1.3 数据处理

采用SPSS 22.0统计软件分析实验数据。采用One-way ANOVA 单因素方差分析法。在Excel 2007绘制相关图表。

2 结果与分析

2.1 饵料和底质对稚蚌成活和生长的影响

如表1所示:以池塘底泥为底质,投喂组(A1)的成活率最高,为96.67 %±1.92 %,以池塘底泥为底质,不投喂藻类饵料组(A3)的成活率最低,为86.67 %±1.93 %;以黄泥为底质,投喂组(A2)的壳长和壳高的日生长率最高,分别为9.588 %±0.587 %和9.041 %±0.552 %;单因素方差分析表明:A1、A2、A3组的成活率无显著性差异(P> 0.05);A1、A2组壳长、壳高(壳长、壳高日生长率)显著高于A3组(P< 0.05);A1、A2组壳长、壳高(壳长、壳高日生长率)无显著性差异(P> 0.05)。

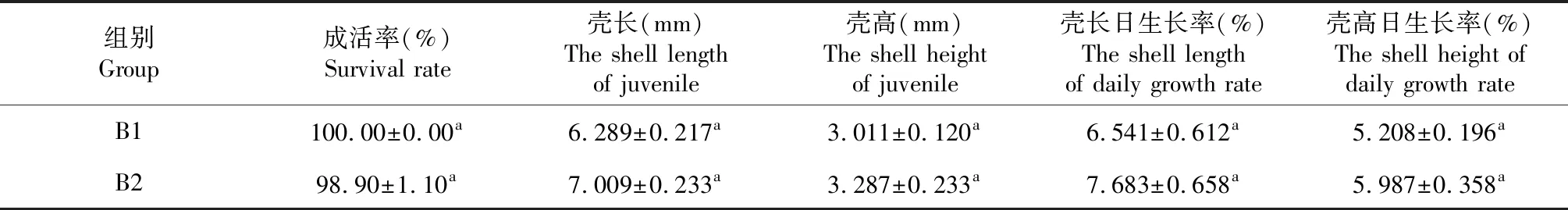

2.2 2种不同处理微拟球藻对稚蚌成活和生长的影响

如表2所示:B1组成活率为100.00 %,B2组为98.90 %±1.10 %。单因素方差分析表明: B1和B2组的成活率无显著性差异(P> 0.05);B1、B2组的壳长、壳高、日生长率无显著性差异(P> 0.05)。

2.3 不同养殖密度对稚蚌成活和生长的影响

如表3所示:C1、C2、C3组成活率都为100 %。C1组的壳长日生长率最高,为19.107 %±0.429 %;C3组的壳长日生长率最低,为14.942 %±0.170 %;C2组的壳高日生长率最高,为10.410 %±0.303 %;C3组的壳高日生长率最低,为8.693 %±0.161 %。单因素方差分析表明:C1、C2、C3组的成活率无显著性差异(P> 0.05);C1与C2组的壳长、壳高、日生长率无显著性差异(P> 0.05),显著高于C3组(P> 0.05)。

3 讨 论

3.1 底质对贝类成活和生长的影响

底质在底栖贝类成活和生长过程中扮演着十分重要的角色,合适的底质往往会给贝类提供一个优良的生长环境。许章程等[13]在研究栖息底质对缢蛏(Sinonovaculaconstrict)稚贝生长和成活的影响中,选用了粉砂+泥、粉砂、砂、无泥砂、泥质砂、泥、砂质泥7种底质做试验,其结果表明了不同底质对缢蛏稚贝生长和成活有影响;华丹等[12]探究了底泥、细沙、石灰石及无底质条件下对Villosairis稚蚌的成活及生长影响,结果发现底泥更适合作为V.iris稚蚌的底质。本实验比较了黄泥和塘泥对紫黑翼蚌稚蚌成活与生长的影响,结果显示以黄泥和塘泥为底质对紫黑翼蚌稚蚌的成活及生长发育无显著影响,笔者推测:不同蚌类对底质具有选择性,底质主要的作用是为稚蚌的生长提供良好的生长环境,减少敌害生物的影响,从而有利于稚蚌的成活和生长。

表2 不同来源微拟球类对紫黑翼蚌稚蚌成活和生长的影响

表3 不同养殖密度对紫黑翼蚌稚蚌成活和生长的影响

3.2 藻类对贝类成活和生长的影响

国内外有不少学者对蚌科物种进行过食性分析,藻类被认为是稚蚌不可或缺的食物。Tantichodok等[14]认为淡水蚌类的饵料一般是由藻类、浮游动物、细菌以及底泥等组成;Meghann等[15]对北美帽蚌(Epioblasmacapsaeformis)的食性研究发现藻类占其食物组成的90 %左右;张家康等[11]对三角帆蚌稚蚌的养殖实验表明:在微拟球藻、小球藻、卵囊藻、四尾栅藻四种藻中,微拟球藻养殖效果最好,投喂饵料比不投喂饵料组成活率高、生长快,本实验采用微拟球藻对紫黑翼蚌稚蚌进行养殖实验,投喂组壳长壳高显著大于不投喂组,表明在紫黑翼蚌稚蚌的培育过程中使用微拟球藻对其生长有显著的促进作用。

微拟球藻属于褐藻门,大眼藻纲,单珠藻科,其富含不饱和脂肪酸(特别是EPA)是很好的水产饵料,有助于鱼虾等水产品的生长。微拟球藻的细胞壁有两层,内层是纤维类组成,外层由藻胶组成。细胞壁内还含有褐藻糖胶为碳水化合物,它能使褐藻形成粘液质,使外面的藻体免于干燥。在实验中B1、B2组中使用了藻1和藻2两种不同处理方式的微拟球藻,结果表明两组的壳长、壳高无显著性差异,笔者推测微拟球藻的细胞壁不影响紫黑翼蚌稚蚌对该藻类的消化和吸收,在紫黑翼蚌的人工培育过程中,可使用国内生产的微拟球藻投喂稚蚌,提高稚蚌成活率和生长率,降低饵料成本。

3.3 养殖密度对水产苗种成活和生长的影响

在水产养殖过程中,养殖密度对水产品的成活和生长有着显著影响,是实际生产中最为重要养殖技术参数之一。何毛贤等[16]对马氏珠母贝选育的稚贝群体生长存活发现高密度组(200只/笼)的生长较低密度组(30、40、50只/笼)慢,认为笼养密度过大会引起水流流速减缓导致水流不通畅,以及饵料争夺等问题,从而影响贝体的生长存活;萧云朴等[17]对虾夷扇贝不同养殖密度实验,结果显示随养殖密度的提高,壳高、体质量等参数不断下降,养殖密度对其影响显著;本实验比较了不同的养殖密度下对紫黑翼蚌稚蚌的成活和生长的影响,结果显示:C1、C2组无显著性差异,C3组的壳长、壳高显著低于C1、C2组,推测在实验水体13L中,适宜的养殖密度为300只左右,密度升高,稚蚌生长缓慢的原因,可能是:①养殖密度增大,稚蚌摄食的饵料较少;②随着放养密度的增加,水体氨氮浓度、亚硝酸盐浓度显著升高,溶解氧浓度则随幼虫密度的增大呈现下降的趋势,养殖密度会影响水质从而影响幼虫的存活和生长,具体原因有待进一步的实验来证实。