寂护行事考评

顾 毳

(贵阳学院 阳明学与黔学研究院,贵州 贵阳 550005)

寂护的重要性在历史上曾经被长期忽略,不论藏传佛教还是汉传佛教均如此。但这一情况随着佛学进入宗教学研究视野后正在改变。寂护的重要性主要通过两个层面被确立,即思想层面和历史层面。就思想层面而言,寂护的“空有融合”思想具有开创性,这一点已经被佛学界认可;就历史层面而言,寂护直接参与了8世纪中后期的吐蕃宗教改革,从而对吐蕃历史和佛教历史产生重要影响,这一点尚未得到足够重视。

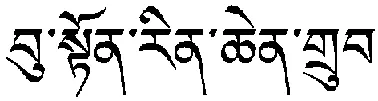

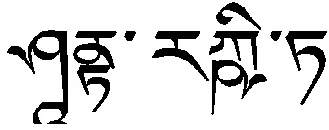

一、寂护进藏考

历史真实面貌是否还有其他视角现在已经不可得知,从政治逻辑而言,更为可能的历史真实是赤松德赞与辅臣之间的权力校量。无论如何,尚·玛香都被当作是赤松德赞意欲推行佛教的障碍。尚·玛香之死则可以看作是赤松德赞开始启动宗教改革的信号,尚·玛香之死由此成为历史转折事件,在尚·玛香死后,赤松德赞便迎请印度佛教僧人寂护进藏。

寂护进藏与《拔协》的作者拔·塞囊关系密切。拔·塞囊出身贵族,但却是佛教的坚定支持者与实践者。拔·塞囊对佛教的态度与金城公主关系密切,但由于尚·玛香等实权人物对佛教的拒斥,当时吐蕃没有学佛的条件。为了学习佛教,拔·塞囊请求自贬到边地,并借机前往尼泊尔朝拜佛教圣地。在朝圣中,拔·塞囊与寂护结识,由此为寂护进西藏埋入契机。

王森先生认为寂护第一次进藏是在763年[2],美国藏学家David Seyfort Ruegg(1931—)也认为这一年是763年[3]。《雍仲本教目录》对这一说法提供了佐证,其中说“墀松德赞:其二十岁以前奉行本教”[4]。赤松德赞20岁时是762年,这一年他铲除其政敌尚·玛香,获得独立执政权,之后,接受拔·塞囊的建议迎请寂护进藏。王森与Ruegg的观点正确无误。

史籍载寂护首次进藏向赤松德赞宣讲了佛教最基本的教义,如十善、十八界、十二缘起等,这些内容涉及到佛教最基本的世界观、认识论、人生观和基本戒律。不过,仅4个月之后,吐蕃地区发生“水淹旁塘”“雷劈红山”“人病畜瘟”“年荒受灾”(3)具体可以参看:拔·塞囊:《拔协》(增补本),佟锦华、黄布凡译,四川民族出版社1990年版,第18页,其中对此有较详叙述。等自然灾害。在对自然认知有限的条件下,自然灾害往往被视作天遣,“这是赞普奉行佛教的报应!快把阿杂诺雅赶走”[5]!这样的说法不仅震摄普通百姓,更是对施政者赞普的震摄,寂护被迫离开。赤松德赞虽然迫于压力请寂护离开,但是他对“天谴说”并不相信,只是迫于压力不得不请寂护离开,这恐怕是苯教真正的危机所在。

寂护何时第二次进藏,各史书都没有明确记载。按照时间逻辑,最晚不应迟于佛苯辩论。佛苯辩论的时间据《韦协》中记载是“猪年”[6],但未说明是哪个猪年。巴桑旺堆先生主张此猪年是铁猪年,即771年,那么寂护第二次进藏时间不会早于771年。

寂护第二次进藏之后没有再离去,最后被马踢中头部致死,时间约为790年。寂护的死法与赤德祖赞相同,不过一般认为赤德祖赞是被害而亡,寂护之死在史书上则没有相同的论调出现。

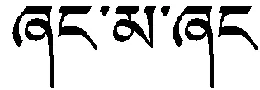

二、寂护与赤松德赞的宗教改革

从表面上看,寂护进藏的显在原因是受到赤松德赞的邀请进藏。但从更为根本的目的来看,寂护进藏的深层原因是赤松德赞意欲推行佛教。赤松德赞为何要推行佛教呢,在历史上西藏经历了由部落到部落联盟的历史进程,其中雅隆悉补野家族最后胜出成为最大的部落主,并通过向苯教诸神盟誓,用联盟的方式将各大部落联合起来形成吐蕃政权。随着吐蕃王朝的日益壮大,集权化逐渐成为吐蕃王朝的现实诉求。苯教虽然仍然在盟誓中起到政治联盟的作用,但同时对王权也具有一定程度的约束力。部落联盟遵守的是丛林法则——强者为王,赤松德赞的功绩主要依靠攻城掠地实现。但吐蕃的现实需要已经不允许其将政治策略放在不断扩张上,雅隆悉补野家族需要实现长期统治必须向集权化转型,赤德松赞和赤松德赞父子不遗余力将佛教引入吐蕃正是其政治转型的需要。班班多杰教授说:“佛教思想是在藏族社会为了摆脱传统社会结构和意识形态,由分散的部落,逐渐成为统一的专制帝国的历史条件下传播和发展起来的。”[8]

此外,唐代文成和金城两位公主进藏和亲将中原文化带入吐蕃,使得吐蕃赞普对唐王朝的政治制度有一定的了解。对吐蕃赞普来说,集权化既是其对权力的诉求,同时也不能排除唐朝政体对其的影响。因此,苯教作为盟誓的见证者与约束者,实际是对契约的守护,这种守护必定对日益强大的吐蕃赞普的权力产生制约,成为其集权化诉求的障碍。或者说部落联盟制进入封建制后,苯教的历史使命已经完成,宗教改革对于赤松德赞来说已是势在必行。从最终结果看,废苯立佛成为一场名副其实的宗教改革。寂护在进藏之初就面对类同“绝地天通”般复杂的政治斗争,现实处境使得寂护在藏地的行事不可避免地伴随着或者推动着赤松德赞的宗教改革,其行事也正说明了这一点。

(一)与苯教双重比试,使苯教走下神坛

寂护7年后再次进藏时请莲花生同行。莲花生来自佛教密宗发源地邬仗那,在藏传佛教中密宗以法力强大著称于世,有第二佛陀之称,莲花生的名气就是在此次进藏与苯教的神通比试中所奠定。《贤者喜宴》中所载之《拔协》提到,拔·塞囊在芒域与寂护、莲花生和一位寺院建造占卜者3人会面后,由水路径直行进到乌由。之后,又去了“玛来晓”“彭域”“堆隆雅热”“卡纳湖”“昂雪”等地。据黄灏先生考证,乌由在今尼木的西部,而尼木在今拉萨地区西南部。莲花生在此处分别调伏了白龙王之子和唐古拉山神。“玛来晓”不知何处。“彭域”“堆隆雅热”在拉萨西北部。“卡纳湖”疑似是“纳木措湖”。黄颢先生认为“昂雪”在后藏“昂仁”下部,有些可疑。

从上述地区看,莲花生从后藏芒域径直来到拉萨周边地区,围绕拉萨四周“斗法降魔”。从他的行进路线的逻辑上看,莲花生没有理由在距拉萨很近时,却不去拜见赤松德赞而径直又返回后藏的“昂雪”。所以“昂雪”应该也在拉萨四周,只是年代久远,地名的变迁目前难以辨认出具体地理位置。藏文史籍纷纷描绘了这些之前归属于苯教的诸神在密宗大师莲花生面前溃不成军的事迹。他用密宗法力降伏了拉萨四周山神水神,获得对这些自然神的操纵权,使这些自然神灵转而成为佛教护法神。此举如同对苯教釜底抽薪,苯教失去对自然神灵操控权,形同没有内容的空壳。

由于论辩双方实力悬殊,辩论本身并无精彩可言。苯教除了政治支持外,在理论与法力两方面都没有能力与佛教抗衡。两种比试之后,佛苯两方的命运发生逆转,苯教失去了其政治地位,佛教虽然并未完全取而代之,但赤松德赞的宗教改革则取得实质性的进展。

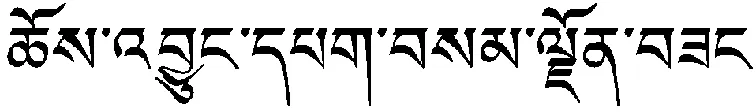

(二)参与桑耶寺修建,出任桑耶寺第一任堪布

学界对于桑耶寺建于何时一直有所争议。据《拔协》载“兔年,赞普满13岁时,用马车从开苏山拉来石头,打下了正殿的殿基”[5]33。此处赞普13岁不可信,理由有二。其一,如前所述,赤松德赞13岁时即赞普位,即位之初,因年幼,并没有什么战功可以仰仗,大权实际由崇苯大臣尚·玛香控制,佛教尚未传入,因此不可能修建佛教寺院。其二,赤松德赞13岁即位时是755年,这已经得到学界公认。按生肖纪年,755年是木羊年,不是兔年。“兔年”说与赤松德赞“13岁殿基”说自相矛盾。

桑耶寺竣工亦有许多说法。《韦协》中记载桑耶寺竣工为羊年,“羊年工程竣工,寂护先后3次举行开光安住仪式”[6]184。巴桑旺堆认为这是779年。这样从奠基到竣工只用了4年,这比较可疑。据史书载桑耶寺极宏伟,《贤者喜宴》载:

兔年奠定寺院的地基以欧丹富多梨寺为模式,该寺有三种屋顶。寺之中殿(象徵)须弥山,四方分设三洲、四洲及八小洲,日月之形分处上下两部。内部皆白,外表有湖泊之图。寺之外围设有围墙,墙上有一千零八座内装舍利之塔。须弥山四角顶部,建有能起镇摄作用的佛塔四种。外如四十大洲之世界,内若佛国乐土之状。神密宫堡如同巨大之曼荼罗。三十七菩提分法园满具足。所建寺院世界无比。诸自成大菩提之真实化身佛像安置(寺内)。再者,三位王妃各建其寺……如是,吉祥桑耶不变自成大寺,此寺系一难以想像之建筑。[4]147

依据当时的建筑技术及条件,用4年时间建成如此宏伟的佛教建筑基本不可能。有多种史料记载桑耶寺前后共修了12年,如《贤者喜宴》载“吉祥红岩无边不变天成之寺……于兔年奠基,至兔年竣工”[4]156。兔年奠基,兔年竣工的说法亦出现在《布顿佛教史》中,只不过布顿认为是火阴兔年奠基,土阴兔年寺院竣工[1]118。尽管存在历法计算的失误,对于哪个兔年存在多种说法,但桑耶寺前后历时12年建成较为合理。

根据《贤者喜宴》对桑耶寺修建过程的描述,笔者认为桑耶寺修建实际经历两个阶段:筹划准备阶段和施工修建阶段。筹划准备阶段包括全民协商、设计、筹资、选址等过程。实施修建阶段包括破土、修建正殿、修建偏殿、修建四大洲八小洲和七塔、塑像、画壁画等过程。因此,有一种可能是自771年佛苯辩论获胜后至775年是桑耶寺筹划准备阶段,前后历时4年。775年至787年是桑耶寺施工修建阶段,前后历时12年。这是比较合理的桑耶寺修建时间顺序。

桑耶寺建成意义重大。首先,桑耶寺的修成意味着佛教在藏地有了正式的活动场所。与大小昭寺作为文成和尺尊两位信佛公主的私人礼佛的处所相比,桑耶寺是更加广泛的公共宗教活动场所。其次,桑耶寺的造像首次采用藏人自己的形象为原型进行塑造。“挑出最英俊的男子枯达擦,照着他的模样塑了二手圣观音;挑出最美丽的女子觉若妃子布琼,照她的模样在左边塑了光明天女像,挑出最美丽的女子觉若妃子拉布门,照她的模样在右边塑造了救度母像。照塔桑达勒的模样,在右边塑了六字观音(四手圣观音)像。照孟耶高的模样,塑了圣马鸣菩萨为守六者。”[5]31以藏人自己的形象造像,令藏民对佛教产生归属感,缩小了佛教与藏人之间的距离,这与当年大小昭寺中所供奉的佛像分别来自汉地和尼泊尔不同。此外,寂护从桑耶寺选址到修建全程参与,并成为桑耶寺第一位堪布。桑耶寺是在赤松德赞支持下修建而成,可以说他是桑耶寺最大的施主,在赤松德赞的支持下,桑耶寺逐渐成为佛教势力发展的策源地。之后娘·定埃增为争夺堪布一职,甚至不惜对益西旺波进行诽谤和人身攻击等记录正说明桑耶寺堪布一职的重要性或特权性。而娘·定埃增成为吐蕃第一位僧官,开启藏传佛教僧人参政的传统。

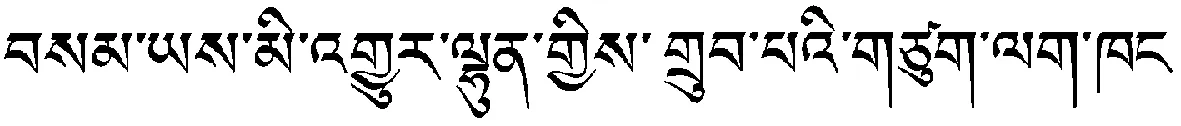

(三)建立首个藏人僧团,使佛教在藏地生根

“七试人”成功开启了藏人贵族出家潮。“随后,赞普又说:‘若要修习释迦牟尼的佛法,需要出家为僧才行。那么,就让没有子嗣的王妃和尚论的具信子侄们全都出家学佛吧!’”[5]45-46由此僧人数量激增。当大量僧人成为不事生产、不支差役的专职宗教人员,其生活保障便从个人问题转而成为社会问题,因此有大臣对此提出疑义。赤松德赞的解决方案是:免除出家人的差役和税收,亲自供养僧人生活[5]46,这是吐蕃“养僧制”的起源。当这部分人的差役和税收免除后,无疑这些负担会落在其他人身上。而赞普供养僧人生活实际的承担者仍然是普通老百姓,这与汉传佛教信众布施供养,庙有庙产的自给自足的佛教经济组织形态不同。

“预试七人”出家意义重大,仅从对佛教在藏地的发展而言,使藏地正式拥有了佛教三宝之僧宝,或者说佛教僧伽组织在藏地得以正式确立。僧伽组织的确立为佛教在藏地的传播提供了持续的发展动力和智力保证,使佛法的闻、思、修落在个体身上,并由个体将佛法代代薪火相传,使佛教在藏地得以传播、生根、发展、流变,并逐步渗入藏人日常生活、文化和精神世界中。

(四)用藏语宣讲佛法,组织佛典翻译,并亲自参与翻译

寂护最初宣讲佛法借助来自克什米尔的商人阿南达进行翻译,但进展并不顺利。随后其要求藏人都学习印度语,效果非常有限。面对语言困境,寂护自己学会了藏语,并用藏语宣讲佛法,“大师领悟到吐蕃人的‘阿爸阿妈话’(即吐蕃人的母语)也能表达佛法的意思,也能与佛语相合。于是便用吐蕃语(藏语)宣讲佛法,因之,无需大家都去学习梵语了”[5]45。用藏语宣讲佛法是弘传佛法的另一个里程碑。从佛教向藏地弘传的历史来看,语言隔阂的打破意味着自拉托托日年赞时期的“玄冥神物”所暗示的语言障碍得到解决。虽然据史书记载,松赞干布时期吞弥桑布扎曾有过译经活动,但没有用口宣讲佛法,这使得佛法只能为少数有文化的懂文字的人所接触(不等于接受),无法真正进入弘扬佛法的层面。这极大限制了佛教在西藏的弘传,限制了受众的规模和层次。用口宣讲佛法,或佛法藏语口语化既可以看作是两种文化碰撞的结晶,也可以看作是佛教藏传化的起点。

除了学会使用藏语传播佛法之外,寂护着手从事译经工作。从相关资料来看,这一时期佛经翻译有3个特点。第一,翻译具有组织性。在专门的译经院译经,翻译由译师、助手和校对组成。按理说寂护并没有翻译经验,更不用说制定这样有组织的译场进行翻译。而此时汉传佛教的佛典翻译水平在唐玄奘时期达到了顶盛,我们可以推断寂护组织的译场极有可能借鉴了汉地译场经验。第二,佛经翻译具有广泛性。这时不仅翻译梵文佛典,也有汉文佛典。史料表明,寂护自一开始就要求汉地僧人参与译经,因为那烂陀寺有许多经典在寂护时期已经因为大火而不存,这些经典部分保存于汉文经典中。寂护请汉僧参与翻译就是想补齐这些他自己也没有看过的佛典。第三,有选择性地进行翻译。对经、律、论三藏都有翻译,如翻译了经藏中所有的《譬喻部》[4]170。论藏中“翻译了《阿毗达磨之声闻俱舍》”[5]46,但未译《瑜伽部》经典。律藏选译了“说一切有部和分别说一切有戒律”[5]46和“少量的《二十根本教诫》”[5]46进行翻译。对续部的翻译则态度非常谨慎,密乘和《事部》《阿努瑜伽》均未译,只在益西旺布的请求下译了《行部》[5]46。从选译佛典来看,寂护的译场带着寂护本人判教观。寂护本人的学派是中观学派,虽然他的思想具有空有融合的意味,但总体立场是中观,站在中观的角度吸收唯识学。

寂护进藏时,时值吐蕃王朝政治转型期,在挑战和机遇中,配合赤松德赞完成宗教改革。通过深谋熟虑,寂护迫使苯教在佛苯相争中和平退出政治舞台,之后,通过修建桑耶寺、剃度藏人出家、宣讲佛法、翻译佛经等活动,将佛教根植在吐蕃上层贵族社会中,由此打开封闭的吐蕃文化圈,使极具思辨、高深理论形态的佛教进入西藏,在之后几百年间与西藏本土文化结合后,最终形成现在独具特色和魅力的藏传佛教。而且,从现代藏传佛学的演变模式中也依然可以看到寂护当初对藏传佛教的基本建构,即以中观学为主导,因明学并重。不过,密宗的发展可以说超出了寂护与赤松德赞的预期。赤松德赞有意限制密教的传播,这一点可以从限制翻译续部经典的意图中可以看到。赤松德赞对密教传播的限制一方面是因为密教本身的问题,这一问题至今也是藏传佛教被垢病最多之处;另一方面可能是受到莲花生的威慑,莲花生的高强法力实际凌驾于藏地自然神灵之上,这不能不令他畏惧。因此,《拔协》中记载了他对莲花生的追杀。而莲花生凌驾于自然神灵之上的法力使得莲花生本人如同神灵一般的存在。在吐蕃王朝灭亡之后的分裂时期,西藏一方面回到崇尚力的丛林时代,另一方面则进入思想自由时期,对力的追求体现在对法力的追求上,密法学习和传播达到鼎盛。