传统与现代的对话:论蔡楚生电影中的三种“传奇叙事”

胡红草 刘海波

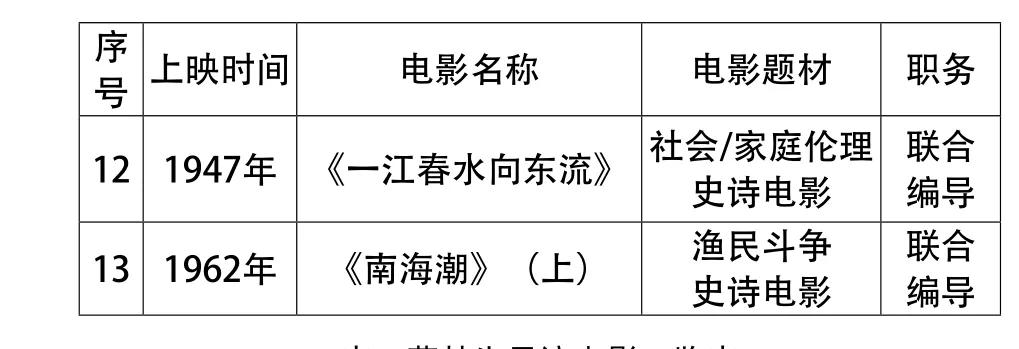

蔡楚生(1906年1月12日—1968年7月15日)生于上海,6岁随全家回到故乡广东潮阳,21岁再次来到上海开启电影之旅。他先后在华剧公司、汉伦影片公司、天一影片公司供职,后向郑正秋毛遂自荐且于1929年进入明星影片股份有限公司,成为郑正秋的助理导演。因与张石川在创作理念上不和,遂于1931年跳槽到联华影业公司。蔡楚生是我国早期为数不多的在“天一”“明星”“联华”三家公司都工作过的导演,因此,他既熟悉“旧派”的“影戏”套路,又探索“新派”的叙事风格。他一生或独立或联合编导的影片有13部;作为郑正秋和史东山的助理导演,辅助导演的影片有4部;同时编写过7部电影,监制过2部电影。蔡楚生于20世纪30年代“国片运动”之后开始执导电影,避过了20世纪20年代末古装片泛滥的时期,其独立执导的影片总量虽然不多,但集中于现实题材的创作特点,并为我们提供了一个分析中国电影协调传统与现代、平衡市场与理想的独特范本。本文将结合下表中蔡楚生独立或联合编导的13部电影予以分析。

表1.蔡楚生导演电影一览表

一、蔡楚生电影中的三种“传奇叙事”

电影初入国门被称为西洋“影戏”,“影”“戏”的自然联系并不是偶然,一是与我国传统戏曲艺术相关,一是与“戏园茶馆”式的放映场所相连。陈犀禾在《中国电影美学的再认识——评<影戏剧本作法>》中指出:“在中国早期的电影工作者看来,电影既不是对自然的简单摹写,也不是与内容无关的纯形式的游戏,而认为它是一种戏剧。”钟大丰在《“影戏”理论历史溯源》中对我国早期的“影戏”创作观念进行了阐释和总结,他指出,“在‘文以载道’的儒家文艺思想基础上,中国传统电影外层是一个带有浓厚戏剧化色彩的技巧理论体系,深层则孕育着一种从功能目的论发展的电影叙事本体论。”这种电影叙事要重视故事的传奇性和曲折性,“要在强烈的戏剧性冲突和跌宕起伏的情节进展中展现人物命运和心路历程”。陈犀禾、钟大丰等人的论述提出了中国电影创作的“影戏”论,虞吉则进一步提出了“影像传奇叙事”论,认为传奇叙事是“超越不同艺术门类并在历史发展中延传流变的民族主导的叙事形式”。他对中国电影的传奇原型程式也有过总结:“人物形象塑造往往不离忠、孝、节、义、奸、恶的道德伦理谱系。叙事则讲究单线单层,环环相扣、先抑后扬、首尾完整、一波三折等。”

“传奇叙事”作为中国早期导演的共同叙事特征已成为学界共识,然而,具体到“传奇叙事”的集大成者——蔡楚生导演,却尚无论者细究其电影“传奇叙事”的具体表现。基于对蔡楚生导演影片的细读,笔者认为从题材上看蔡楚生电影中的传奇性体现为下表中的三种类型:爱情传奇、家庭传奇、市民传奇。

表2.蔡楚生电影的三种传奇叙事类别

(一)爱情传奇叙事

“革命爱情”传奇是蔡楚生“爱情传奇”中的一种模式,该模式在一定程度上延续了唐代“侠客言情”传奇的叙事套路。乱世侠侣在行侠仗义时的江湖爱情与革命男女在救亡图存时的革命爱情形成互文,两者都会遇到“情与义”的双重考验。不同的是,“侠客言情”中的“情”一般受制于外在的“江湖礼法”;而“革命爱情”中的“情”一般受制于内在的“革命意志”。

《孤岛天堂》《前程万里》《南海潮》三部影片均表现了“巾帼须眉”在战火中的“革命之爱”,属于“革命爱情”传奇叙事。《孤岛天堂》讲述了一位神秘爱国青年在流亡舞女色诱阔少的帮助下,与汉奸特务组织进行斗争并将其一网打尽的故事。影片中有两组重要的感情关系,一是舞女与神秘青年,一是舞女与阔少。舞女与神秘青年之间属于革命道路上的惺惺相惜,其中有一场戏是舞女一边为神秘青年包扎伤口,一边吐露依恋心声。对神秘青年而言,革命事业远重于个人爱情,所以两人之后的关系并没有升级为爱情状态,而是呈现出一定的暧昧性。舞女与阔少之间属于“献身革命”的逢场作戏,舞女相当于打入特务组织中的“特务”,而且在空间安排上,舞女、神秘青年还有阔少三人都住在同一弄堂里。与此同时,在情节上还设计了舞女在弄堂门口打扫卫生,阔少正好回家,两人相撞的惊心场景,这种时空上的“巧合法”,进一步凸显了“舞女”女中豪杰的英雄形象,同时也增加了影片的悬念感和传奇性。

“才子佳人”传奇是蔡楚生“爱情传奇”中的另一种模式。毋庸置疑这一模式与晚唐以来的“才子佳人”传奇在叙事套路上一脉相承,男女主人公往往要经历一见倾心、以身相许、遭到迫害、难成或终成眷属几个阶段。不同的是,传统“才子佳人”传奇中的“佳人”大多身份卑微,如歌妓、奴婢等;而蔡楚生电影中的“佳人”则多是小资产阶级知识女性。总体上看,“才子佳人”式爱情观具有社会进步意义,“它打破了封建礼教对人情感选择的强制规定”,批判了父母之命、媒妁之言、门当户对的封建婚姻制度,肯定了人的情感价值。

《南国之春》《粉红色的梦》《新女性》三部影片属于“才子佳人”传奇叙事。《南国之春》讲述了一对自由恋爱的“才子佳人”迫于“父母之命”分离后,佳人相思成疾抑郁而死的故事。对比明传奇小说《钟情丽集》,两者都起于“一见钟情”,承于“借书传情,幽期密约”,转于“父母之命,另谋婚姻”,合于“有情人终成眷属”或“有情人难成眷属”的“起承转合”式传奇叙事模式。导演借助片中人物之口表达了对封建婚姻制度的批判,在洪俞迫于父命背叛爱情后,他的伙伴怒怼:“在这种时代你还会屈服在封建制度之下,我真不晓得你有没有人的勇气?有没有人的良心?”

(二)家庭传奇叙事

父子、夫妻、兄弟关系是“家庭”传奇叙事的主要内容。蔡楚生从传统的“家庭传奇”中汲取灵感,以一波三折、光怪陆离的传奇叙事讲述父慈子孝或父子冤孽,夫妻情深或负情负义,兄友弟恭或反目成仇的家庭悲欢。《都会的早晨》《渔光曲》《一江春水向东流》是该类传奇叙事的代表作。

创造了1949年以前的中国电影史上最卖座纪录的《一江春水向东流》,在叙事内容与叙事手法上借鉴了明传奇《剪灯新话》《剪灯余话》和根据明、清传奇改编的戏曲《秦香莲》。“剪灯二话”的情节分为三个部分,“一是婚前的彼此吸引;一是婚后生活及对妇德的叙写;一是夫妇经历离乱的考验,终于团圆或是一方死去”。显然在《一江春水向东流》中,张忠良与素芬的情感走向便沿袭了传统“家庭传奇”中常见的“相识、相爱、相离”的“夫妇离合”模式。在“相离”部分又套用了戏曲《秦香莲》的双线叙事,一面表现素芬照顾一家老小、艰难维持家用,痴心等待丈夫归来;一面表现张忠良在“良知与欲望”中的挣扎与堕落。

《都会的早晨》套用了传统“家庭传奇”中“父子怨孽、兄弟成仇、纨绔少爷”的套路,讲述了父辈与子辈两代人之间伦理关系的两层错位。第一层错位是:父辈的错位。弃婴奇龄从小以为的父亲许阿大并不是他的生父,而他的亲生父亲是其所在工厂的老板黄梦华;第二层错位是:子辈的错位。买通当局抓走奇龄的惠龄实际上是奇龄同父异母的弟弟。影片在传奇叙事的基础上展现了诸多社会问题,如弃婴、强抢民女、司法腐败、为钱弃子、百姓生活贫困等内容,传奇元素和社会问题的成功融合使该片成为中华人民共和国成立之前最卖座的四部影片之一。

(三)市民传奇叙事

“市井意识”形成于唐宋时期,是“中国市民文学的一个重要特征,从古至今,一脉相承,可谓市民文学的灵魂。随着时代社会历史的变迁,市井日常生活的内涵和范畴在不断发生变化,但不管它怎样变幻”,“市民传奇”始终围绕着“市井小民”的精神意识、文化审美、生活休闲等内容进行叙事。

蔡楚生导演的“市民传奇”电影,主要聚焦于两种市井小民形象,一种是居住在“石库门”的小市民,一种是漂泊在棚户区的底层市民。卢汉超在其著作《霓虹灯外——20世纪初日常生活中的上海》中对“小市民”的概念进行了辨析。小市民既不是社会精英也不是底层百姓,他们的职业包括了“个体商人、小职员、小商铺店主等”,他们的世界观狭窄,人生观单一,常常表现出务实圆通、胆小懦弱、刀子嘴豆腐心等特点。棚户区的居民则大多都是在都市空间中缺乏竞争力的底层体力劳作者和“游民”如人力车夫、搬运工、临时工、佣人、都市流浪汉、流浪儿等。他们具有三个明显的特点,一是谈吐举止粗俗;二是生活艰辛、工作辛苦;三是心怀“上海梦”,渴望有朝一日能搬进拥挤的“石库门”。

“小市民”传奇的代表作有《共赴国难》和《小五义》,这两部影片在人物叙事上都使用了“欲扬先抑”法,在国难家难面前,他们难以摆脱根深蒂固的“市井意识”——务实圆通、爱贪便宜、思想狭隘。蔡楚生通过一系列情节、细节、动作设计将《共赴国难》中二子、四子,《小五义》中老李等“小市民”形象刻画得惟妙惟肖。

“底层市民”传奇的代表作有《迷途的羔羊》和《王老五》,该类传奇在叙事上有三个特点。第一,通过夸张化、漫画化、滑稽化的表现方式提供娱乐奇观,展现“底层市民”的生活情态和审美趣味。例如,在《王老五》中,通过故意丑化的表演方式和“王老五之歌”等市民娱乐片段,呈现了底层人物的卑微、无奈、自嘲和厚脸皮;第二,通过抒情化的方式表现“底层市民”的真诚善良。例如《迷途的羔羊》中的流浪儿小三子在一个风雨交加的夜晚将一只掉落在地上不停蜷缩的“小麻雀”放进怀里;《王老五》中的悍妇李姑娘最后幡然悔悟,抱着王老五说:“全是我不好,我应该打我自己”;第三,表现底层市民努力又心酸的“上海梦”。例如《王老五》中王老五为了养家,凌晨三点在雪地里抬酒箱,脚一滑把酒撒了,一晚上的工钱都泡汤了。王老五回家后既没带回钱,也没带回食物,而李姑娘闻到他身上的酒味之后误以为他出去喝酒,就破口大骂还打了他一个巴掌,王老五却有苦难言。

儿女情长、家长里短、市民生活是百姓日常最喜闻乐见的话题,再经过一波三折、悲欢离合的传奇演义之后,更是为人们所津津乐道。蔡楚生认为电影是大众的艺术,自然会把深受大众喜爱的“三种传奇”作为自己电影的叙事内容。但需注意的是“蔡楚生电影的大众化蕴涵着深厚的人文关怀,充满了批判精神,富有现代性意义,这使其与当时流行的大众化商业通俗片有了一定的差别”。

二、蔡楚生对三种“传奇叙事”的现代化改写

如上所述,蔡楚生继承了中国文艺的传奇传统,与一个个深藏观众内心的原型故事暗合,从而获得了市场的成功,毕竟他的多部作品的票房都开创纪录,名列前茅。然而,作为第二代导演的代表人物之一,蔡楚生超越前辈之处,不仅在于选题上集中于现代生活,更在于他对传奇叙事的现代化改写,从而使其作品具备了一定的现代性。

在分析蔡楚生电影的现代性及其对“传奇叙事”的现代化改写之前,需先对本文谈及的“现代性”概念及其范畴做一个界定。“‘现代性’是以西方的历史/文化演变为参照的一个概念,它在不同层面上有着完全不同的含义。从社会学层面讲,现代性是确立现代史的标准,是指文艺复兴以来的理性精神,包括工具理性(科学)和人文精神(个体价值),在这种理性精神引导下,西方世界才由古典时期进入现代社会,由农耕社会进入机器时代,由神的统治到人的自我解放。由西方的‘现代性’来反观中国本土的‘现代性’,我们将会有一个更为准确的认识参照。一般认为,中国的‘现代性工程’肇始于20世纪初,以政治事件‘辛亥革命’和文化事件‘五·四新文化运动’为开端,因此,中国的‘现代性工程’有两个基本主题:启蒙和救亡。”蔡楚生结合近代中国“救亡/启蒙”的现代化语境对传统的传奇叙事进行了现代化改写,使其与时代议题、社会问题形成对接,在迎合观众欣赏习惯的同时,也为苦难中的人民提供了正向的精神力量和价值引领。

(一)改写爱情传奇:将恋爱叙事转化为革命叙事

传统的爱情传奇主要聚焦于“男女恋爱”,或歌颂爱情伟大,或赞扬人性解放,或抨击封建婚姻制度,或警寓劝诫后人……蔡楚生改写的“爱情传奇”立足于“民族独立”的大时代,跳出了“男女恋爱”的小格局,构建了爱情与革命、爱情与阶级的两难选择。

通过构建“爱情与革命的两难选择”这种改写策略,蔡楚生把观众/百姓对幸福生活的盼望置换成对民族独立的渴望。《孤岛天堂》中有一场戏是神秘青年向舞女表白心迹,极富渲染力,巧妙地把爱情叙事转换成了革命叙事——革命不成功,民族没独立,爱情就是空想,就是远离生活的“奢侈品”。《前程万里》中的老高和小凤、《南海潮》中的金喜和阿彩也一样,他们爱情之路上的最大阻力是“民族危亡”,而实现爱情的最好方式是“共同革命”。这种叙事转化策略具有革命启蒙和思想启蒙的双重作用,最大化地激发了观众对日本侵略者和旧社会反动势力的憎恶。

通过构建“爱情与阶级的两难选择”这种改写策略,蔡楚生让观众/百姓在潜意识中将“爱情观”和“阶级观”连接起来。《新女性》中的韦明是一个具有小资产阶级情调的女性,她喜欢上了具有进步思想的报社编辑余海涛,虽然余海涛也喜欢韦明,但他却并不打算拉近两人之间的关系,原因在于双方不一致的阶级思想。有一场戏是韦明妩媚地看着余海涛,把双手搭在他的肩上,请他一起去跳舞。余海涛思考片刻后把她的手放下来说:“并不是我不肯陪你出去,实在是跳舞这种糜烂的享受生活,不是我们应当过的。”

(二)改写家庭传奇:将家庭伦理叙事转化为意识形态叙事

父子人伦是“家庭传奇”叙事的重要内容之一。儒家文化重视血缘亲情,有“仁者人也,亲亲为大”“父子之亲,天性也”等规定,因此,传统的“家庭传奇”多表现“孝义”主题,强调“父为子纲”的传统孝道。而《都会的早晨》则是一部阶级观念大于血亲观念的影片,蔡楚生有意塑造了“资产阶级生父”和“无产阶级儿子”这样一对在血缘上天然联系,在阶级上天然对立的父子,并通过儿子拒绝遗产,毅然离家的情节,表现了“在剥削阶级和被剥削阶级之间,在压迫者和被压迫者之间,没有任何调和的余地”。彼得·布鲁克将这种“被道德化了的贫富冲突和阶级矛盾”称之为“经典通俗剧和初级马克思主义的联姻”。

“夫妇之间不存在血缘关系,主要靠情感和礼法来维持,缺少恒定性,存在着很多变数。”且“变数”多与“伦理道德”相关,有受到金钱、色欲诱惑的;有源于自身嫉妒、性格缺陷的;也有受到国家战乱影响的。而《一江春水向东流》中张忠良人格“变质”的主要原因是国统区虚伪的资产阶级意识形态,再“忠”再“良”的人一旦进入到这个“大染缸”之中也会变得“不忠不良”。

在传统“家庭传奇”中,家庭产生悲剧的原因主要有二,一是人祸,二是天灾。而《渔光曲》中则体现为“帝国主义、封建主义、官僚资本主义”这三座大山对百姓的压榨,同时影片也表达了资产阶级改良主义道路在旧中国行不通的思想。

(三)改写市民传奇:将世俗人情叙事转化为思想启蒙叙事

传统的“市民传奇”主要是展现世俗人情的丰富多彩和光怪陆离,然而蔡楚生改写的“市民传奇”则通过刻画市民阶层的思想转变,旨在教育、启发、引导广大人民群众。蔡楚生认为,“观众往往会自觉或不自觉地从影片所表现的人物身上吸取力量,吸取养料,或者吸取生活教训。”

思想启蒙叙事的整体特点是先展现市民阶层的自私狭隘,再辅以层层推进的传奇情节将人物置于某种“绝境”,最后让这些小人物褪去“市井意识”的外衣,成长为革命勇士。如《共赴国难》里开服装店的“二儿子”和游手好闲的“四儿子”都是典型的“上海小市民”,他们不关心国家大事,贪图个人安逸享乐……这些“思想顽固”的小市民最后终于在“家破人亡”的绝境中幡然悔悟,共赴国难。《小五义》则用五分之四的叙事表现了老李糊涂愚蠢、好吃懒做、贪小便宜的市民形象。有一场戏是老何把老李的女儿拐卖了,老李将其状告到“乡公所”,但是老何贿赂了“乡公所”,此事不了了之。回到家后,老何告诉老李:“你的就是我的,我的就是你的,你的孩子多,少一两个有什么关系,干吗这么难过呢?来喝酒喝酒。”老李听后就开始喝酒吃菜,心情也随之变好了。直到影片最后,老李的孩子集合全乡孩子一起“闹革命”把老何送到“乡公所”迫使其招供后,老李才终于清醒过来,随后气愤地把老何扔到水里去了。《小五义》是《联华交响曲》中第八个寓言短片,奸诈的老何隐喻“日本”,糊涂的老李隐喻“国民党政府”。

在《王老五》片头字幕中,编导用极其形象的词来形容王老五这些底层市民。与小市民相比,底层市民是城市更加边缘的存在,他们面临的头等问题是生计问题,因此,王老五的人性蜕变是在生活逼迫下完成的。王老五最初的形象是举止粗俗、语言粗鄙、喝酒抽烟、不务正业,直到35岁还是单身。为了获得李姑娘的好感,他决心改变自己,做一个勤劳的好人。成家之后,王老五日夜辛苦努力干活,生活也渐渐有了起色。就在全家都兴高采烈之际,“九·一八”事变爆发了,王老五一家的处境也越来越糟,甚至李姑娘因为饿而想要自杀。工作日益难找,为了赚钱逃命,王老五和胖伙伴在不知情的情况下给汉奸帮忙,但当他们发现这是为日本人做事时,两人都决心誓死也不做汉奸。思想启蒙和救亡叙事在此处达到高潮,可惜由于当时国民党的政策是“攘外必先安内”,所以这部具有“底层市民”抗日号召力的影片在上映之时就已经被剪辑得“七零八碎”了。

结语

蔡楚生是中国现实主义电影的奠基人,中国进步电影的先驱者,中国电影民族化和大众化的典范。萨杜尔称其为“中国最杰出的导演”“世界级电影宗师之一”。他的电影一方面借鉴了中国观众最喜爱的民族叙事——传奇叙事手法,讲述爱情、家庭、市民三类传奇故事;另一方面与近代中国“救亡/启蒙”的现代化语境结合,对传统的传奇叙事进行了现代化改写,使其与时代议题、社会问题形成对接,在迎合观众欣赏习惯的同时,也为苦难中的人民提供了一定的精神力量。与此同时,我们也注意到,蔡楚生所处的追求中华民族自立自强的现代化时代,必然是以反抗西方殖民统治为主要任务的。因此,他的作品中就呈现出马克思主义思想以及对资产阶级意识形态和资本主义现代性的反思。蔡楚生电影中的传奇叙事之所以能与时代同行,就是因为他结合了时代的现代性语境,将“民国上海构筑现代性和现代化的过程”镌刻在了胶片上。今天,中国电影仍在与世界电影的交流与竞争中探索“中国作风与中国气派”,重新回溯电影史上的代表导演及其经典作品,或许对如何实现这一目标能给予我们更多启发。

【注释】