机械设计制造及其自动化专业人才培养模式改革创新探索

许兰贵 韩林山 谭群燕

摘 要 根据社会对智能制造人才的需求,结合专业认证要求,对机械类人才培养模式改革创新进行探索,从分方向培养、实践能力培养、卓越工程师培养、创新能力培养、课程建设等方面进行研究与实践。实施效果表明,通过以上培养模式改革,人才培养质量提高明显,学生就业率逐年提高,教学成果日益丰厚,学生创新创业成果显著增多。

关键词 机械设计制造及其自动化专业;精品课程;创新创业;卓越工程师;实践教育基地;网络开放课程

中图分类号:G642.0 文献标识码:B

文章编号:1671-489X(2019)06-0068-04

1 前言

人才培养模式改革以保证人才培养质量和提升学生的就业能力为根本出发点[1]。华北水利水电大学机械设计制造及其自动化专业在人才培养模式改革创新方面,始终坚持以学生为中心,以滿足行业需求为出发点,不断调整教学模式和教学内容,通过分方向培养、实践能力培养、产学研结合、课外科技活动、精品课程建设、开放共享课程等方面,形成丰富多彩的创新人才培养模式。

2 改革创新的具体措施

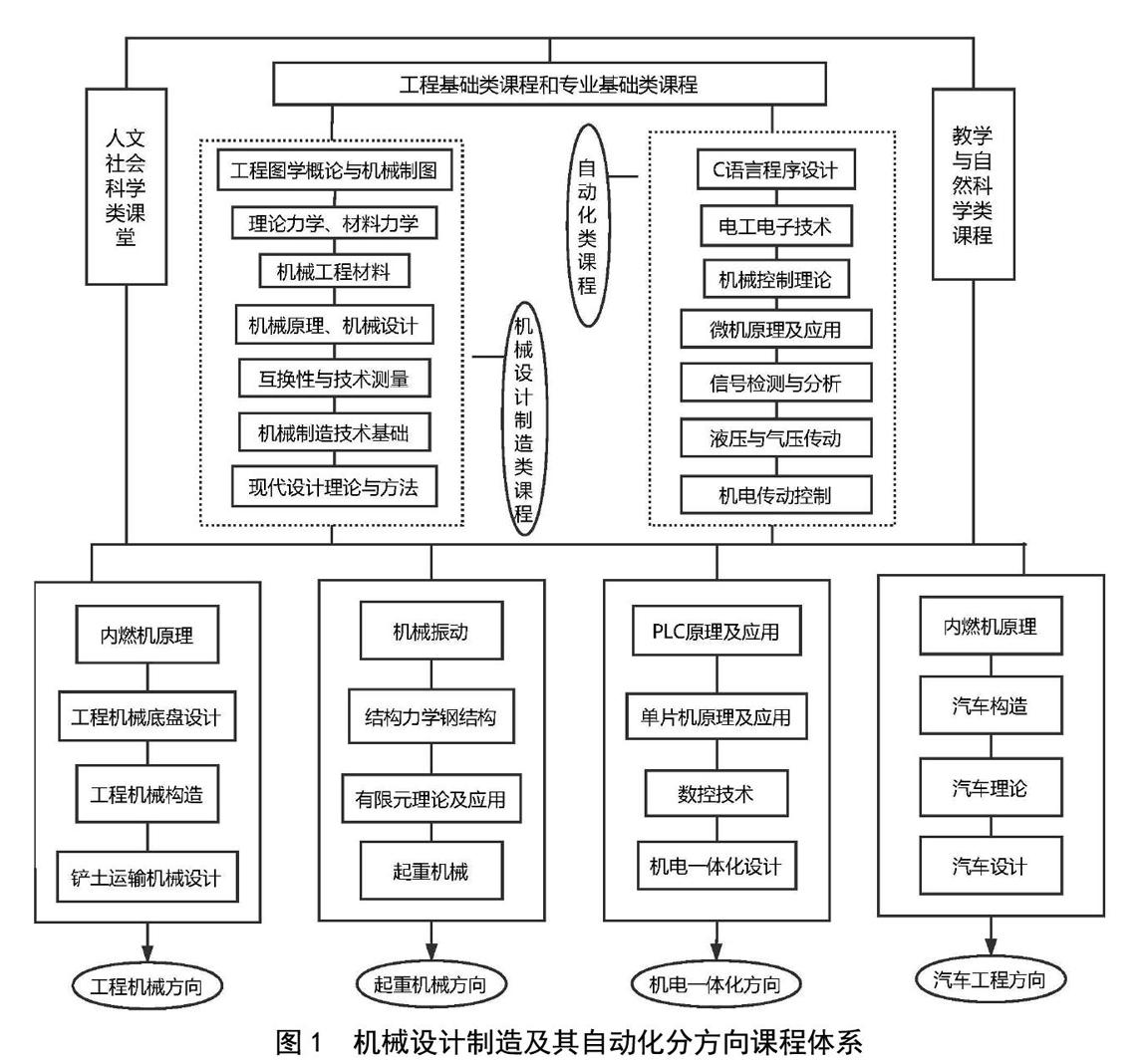

分方向培养 通过多年的沉淀积累,机械设计制造及其自动化专业的人才培养模式日渐完善,课程体系更加科学合理。人才培养体系秉承鲜明的水电特色,以面向水电工程建设和工程车辆人才需求为导向,由建校初期的单一水利施工机械专业方向,根据社会发展需要调整为工程机械(铲土运输机械)、起重机械、车辆工程、机械电子工程四个专业方向,分别满足不同行业的人才需求。如图1所示,在制订教学计划时实施两阶段培养。

1)“基础课阶段”使学生掌握数学等自然科学、机械设计制造基础和自动化基础课程,满足社会对本专业人才的基本需求。如图1中机械设计制造类课程和自动化类课程均为基础平台段,要求各个方向的学生都要学习。

2)“专业方向段”则针对学生在掌握机械设计制造及自动化专业基础知识的基础上,分四个方向定制培养,满足不同专业方向领域对人才的需求。如图1中各个专业方向设置不同的课程体系。

根据两阶段培养模式,教学计划灵活设置,以水电施工机械、机电结合安排教学内容,坚持重要的学科基础课程、专业基础课程列为必修课,避免学生漏选重要课程的学习。

图1中工程基础类课程和专业基础类课程均为必修课。选修课根据专业方向分组,让学生根据自己的兴趣爱好,在接受一定的引导下,选择适合自身发展的专业方向。该模式既兼顾了学生兴趣和必要的知识结构,又满足了学生能力培养及就业要求。图1中各个方向的选修课程组,学生根据选择的专业方向进行选修。

加强实践能力培养 加强实践能力培养是提高学生创新能力的重要途径[2]。依托近十年的教育教学改革研究成果和实践经验,建立不断完善的实践课程体系。实践能力培养由课程实验和集中实践环节两部分组成,以2016培养方案为例,共180学分,其中理论教学118学分,集中实践环节和课内实验62学分,占总学分的34.4%。实践教学与理论教学学分比为1:1.9,满足了国际工程专业认证对实践教学的要求。

1)课程实验环节。根据课程需求,设置课内实验环节可加深学生对知识的理解和创新能力的培养。为加强学生的实践能力,在制订培养方案时增加实践学时比例。以2016级培养方案为例,本专业共180学分,课程实验学分为22学分,通过课程实验环节使学生能够更好地掌握理论知识,提高动手能力。同时,调整和修订课程的实验内容,增加设计型、综合型、创新型实验内容比重。以2016年培养方案为例,验证型实验与创新型、综合型、设计型实验比例为1:1.08,满足有实验的专业课程中50%以上课程有设计型、综合型或创新型实验的要求,对开发学生潜能、培养学生创新能力创造了条件。

2)集中实践环节。集中实践教学体系如图2所示,学生在不同的学习阶段都有不同的实践教学内容,构建学生不同的能力结构,实现学生实践能力的有效培养。如基本素质训练主要在大一、大二进行,基本技能训练在大二、大三进行,专业技能训练和专业综合实践在大三、大四穿插进行,创新能力训练在整个大学期间持续进行。

以工程机械专业方向(铲土运输机械)为例,本专业集中实践环节共有40学分(以2016年培养方案为例),图2为集中实践环节课程体系。实践环节根据从低年级的基本素质训练到高年级的综合训练循序渐进,创新能力训练根据学生自身特点,从第一到第七学期完成,可以是学生申请的创新创业训练项目,也可以是参加的各类专业赛事,以取得奖励或发表论文或申请专利为计分标准。

实施校企联合培养,提升学生的工程素养 机械专业知识的学习要求理论与实践有机结合,才能使学生加深对知识的理解。因此,学生学习的理论知识能够在企业实际应用为有效的学习途径。只靠学校教育,在课堂、实验室和校内实训场所,难以培养高素质的应用型人才。同时,现代科技飞速发展,许多新技术日新月异,学校教育与科技发展不可能同步,学生在企业可以获得最新的实用技术,锻炼创新能力。因此,专业建设必须与企业相结合。近几年来,机械制造及其自动化专业针对机械行业特点,逐步形成校企联合培养人才的新机制,强化理论教学与工程实践的结合。

1)建设校外实践教育基地。建设校外实践教育基地,承担学生校外实践教育任务,促进高校和行业、企事业单位、科研院所联合培养人才新机制,提升高校学生的创新精神、实践能力和就业能力[3]。机械设计制造及其自动化专业申请的大学生校外实践教育基地——华北水利水电大学—郑州新大方重工科技有限公司工程实践教育中心,被评选为国家“本科教学工程”大学生校外实践教育基地。同时,学校先后与洛阳一拖、河南卫华集团、湖北十堰东风汽车集团等11个单位建立校外实习基地,保证实践教学环节的有效进行。

2)开展卓越工程师教育。“卓越工程师教育培养计划”(简称“卓越计划”)是贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》的重大改革项目。该计划旨在培养造就一大批创新能力强、适应经济社会发展需要的高质量各类型工程技术人才,为国家走新型工业化发展道路、建设创新型国家和人才强国战略服务[4]。该培养模式对工程型、应用型人才培养是一次新的校企合作尝试。

①卓越工程师教育校企合作模式。实施“3+1”人才培养模式:在前三学年,学生在校内学习与机械学科相关的基础课程、专业基础课程和专业课程,以及参加相应的实践性教学环节;在第四学年,学生在相关工程机械装备制造企业或汽车制造企业学习和实践。机械设计制造及其自动化专业与相关合作企业如郑州新大方重工科技有限公司、郑州三和水工混凝土机械有限公司、河南卫华集团、宇通客车有限公司等建立了长期有效的校企合作关系。

学生在企业学习阶段,结合合作企业的产品特点,参加生产、检验、测试、研发、销售等部门的轮岗实习和课程设计,并在该环节学习后期按照学校毕业设计选题相关规定和要求,结合企业需求确定毕业设计课题,设计内容及成果须满足学校教学管理相关规定和要求。

②采用“校企双导师”指导模式。从四年级开始,为学生配备校内和校外(企业)两名导师,分别由校内具有工程实践经验的教师与企业中业务水平高、责任心强的工程师担任。企业指导教师负责学生在企业学习期间的工作安排、考勤记录和技术指导工作,指导学生的轮岗实习、课程设计及毕业设计。企业指导教师根据学生的实习表现,给出企業实习成绩,作为实践环节考核的组成部分。

经过几年的发展,卓越工程师项目已完成两届学生的培养,毕业生工程能力、实践能力较强,大部分学生毕业后直接进入实习企业就业。

创新能力训练 实行班导师制,班导师负责学生的创新创业学分。班导师根据学生自身特点,培养科技创新人才苗子,让能力突出的学生提早开始接受科研训练,并带动周围同学成立科技创新小组,发挥每个学生的优势,培养创新能力,提高综合素质。创新能力培养在培养方案中从素质拓展和创新创业课外实践活动两方面进行加强。

1)素质拓展活动。开展第二课堂活动,目的在于拓展学生素质,引导和帮助学生全面成长。为促进学生参加素质拓展活动,从2014年开始在培养方案中增设一学分的素质拓展。素质拓展活动体系包含社会实践(社会调查,科技、文化、卫生“三下乡”活动,勤工助学活动)、志愿者活动(青年志愿者开展的各种公益活动)、社团活动(各种文艺、体育团体和学术团体活动)、文体活动(文化节、艺术节、体育节及各种文艺体育活动)。

2)创新创业课外实践活动。为了培养学生的创新精神和创业能力,机械设计制造及其自动化专业培养方案中开设公共基础课“大学生就业创业指导”(第1~7学期完成)和实践环节课程“大学生就业指导与创业实践”(第5~8学期完成)。为此,学校鼓励学生参加创新创业大赛、“挑战杯”等科技竞赛,积极组织学生参加校、省及国家三级比赛。为保证活动能长期持续发展,成立机械学院大学生创新创业基地,配备从事机械、电子制作的常用工具;建立开放实验室和校外实习基地,为学生提供便利,将教师是否指导学生课外科技活动和指导质量与班导师考核挂钩。所有这些有利条件激发了学生参与创新创业活动的热情,提高了学生科技作品的制作水平,培养了学生的创新创业能力。

经过几年的发展,学生在创新创业实践活动中通过传帮带积累了丰富的实践经验和创新能力,在校、省、国家三级比赛中取得优异成绩。

课程建设 课程是教育教学的基本依据,是实现学校教育目标的基本保证[5],对学生全面发展起着决定性的作用。多年来,机械设计制造及其自动化专业持续不断加强课程建设,先后建立精品课程、网络开放课程等。

1)精品课程建设。本专业现有四门省级精品课程“微机原理及应用”“机械设计”“机械制造技术基础”和“液压与气压传动”,一门校级精品课程“现代设计理论及方法”。精品课程涵盖专业基础课和主要专业课程。

2)加强网络教学资源开发和共享平台建设。建设面向全校的网络课程和数字化资源中心,实现精品课程、网络课程的各种教学资源网上开放,为广大教师和学生提供免费的学习资源。

以“机械制造技术基础”课程为例,该课程经过多年建设,已建成多媒体教学、网络教学等多种教学模式,开展以课堂讲授为主,网络学习、分组讨论为辅的互动教学。经过不懈努力,“机械制造技术基础”于2015年通过转型,升级为河南省高等学校精品资源共享课程,为课程建设提供了更好的平台。

3)教材建设。课程内容大部分是通过教材来具体体现的。教材是师生教与学的基本素材,是体现一定教学目的的重要工具。在教材选用方面,把优秀教材、精品教材作为教材选用的主要目标。同时,鼓励有经验的老教师根据自己的教学经验和学科发展情况积极开展教材建设,参编或主编教材。

3 实施效果

华北水利水电大学机械学院机械设计制造及其自动化专业通过上述人才培养模式改革创新所采取的措施,人才培养主要取得四个方面的成绩。

人才质量显著提高 近几年来,机械设计制造及其自动化专业毕业生整体上基础理论扎实,工程实践能力强,综合素质高,受到用人单位的普遍好评。从河南省大中专毕业生就业信息管理系统查知,毕业生一次性就业率近五年分别为98.45%、94.93%、94.06%、97.31%、96.35%,均在94%以上;大部分学生进入工程建设及汽车制造企业,出口畅、入口旺。

教学成果日益丰硕 经过多年的探索与实践,机械设计制造及其自动化专业专任教师已经主持“教育部卓越工程师教育培养计划—机械设计制造及其自动化专业”等六项省级及以上教学改革及研究项目;主持“国家工程实践教育中心—华北水利水电大学—郑州新大方重工科技有限公司工程实践教育中心”等九项省级及以上本科教学工程项目;获得省级及以上教学成果四项;“微机原理及应用”

“液压与气压传动”“机械设计”“机械制造技术基础”四门课程被定为省级精品课,“现代设计及理论”课程被定为校级精品课;主编并出版《机械设计》等17部教材;发表13篇教科研论文。

师资力量日显实力 多年来,本专业在人才引进上注重师资队伍的多元化建设,引入有半年以上机械行业经验的教师充实专职教师队伍以加强卓越工程师教育。目前,专任教师中有一名全国优秀教师、一名河南省优秀教师、一名校教学名师;一名教师获得河南省教育系统教学技能竞赛一等奖,多名教师获得校级讲课大赛奖励。

学生大赛成绩显赫 近四年来,本专业学生申报《“斤斗云”便携式载人飞行器》等17项国家级、省级、校级大学生创新创业项目,获得省级及以上各类竞赛奖励12项,在国内外学术期刊上发表学术论文11篇,申请专利七项,参与教师科研项目10项。

4 结语

不断进行人才培养模式创新改革是提高教学质量、提升学生创新能力及实践能力的有效手段。地方高校要准确定位,合理规划,与时俱进,及时吸收国内外先进经验,以专业认证为目标进行教育教学模式改革,丰富教学手段和教学内容,使大学生知识和能力结构更加全面,满足社会对人才的需求。■

参考文献

[1]曾小彬.创新人才培养模式 提升应用型人才培养质量[J].中国大学教学,2010(3):17-18.

[2]于化东.加强实践教学环节 提高大学生创新实践能力[J].中国高等教育,2010(21):23-25.

[3]林峰森,周杰.大学生校外实践教育基地建设的问题及对策研究:以福建省F校为例[J].北京城市学院学报,2017(2):94-99.

[4]杨喜平,杨新丽,曹晓雨.以“卓越计划”为导向的物理化学课程创新教学模式研究[J].广州化工,2014(24):176-177.

[5]林杰,刘国瑞.关于深化中国特色高等教育人才培养体系改革的几个问题[J].中国高教研究,2015(3):21-25.