浅析昆明翠湖濠上观鱼园林特征

宋胜豪 潘瑞 何玲睿

翠湖公园历史悠久,是昆明市属的一座大型综合公园。园内有较多的园中园,濠上观鱼便是其中一例。翠湖营造年代久远,屡次翻修的情况也较多,加之有不同的人主持过造园并存在分批建设的情况,致使这些园中园相互独立且风格各异。翠湖是昆明市甚至云南本土的一座代表性园林,云南园林特征何在?与中国传统园林的相互关系又是怎样?这需要通过具体的案例对其进行分析研究。

1 濠上观鱼历史沿革及现状

1.1 濠上观鱼历史沿革

翠湖位于五华区西麓,占地22.1 hm2。元末,这里属于滇池北部港口,始称“菜海子”。明清时期,翠湖一带风光秀丽,先后建筑“柳营”“沐家别墅”“蜀王府”。清康熙初年,吴三桂“填菜海子之半,更作新府……柳营一带皆珍馆崇台……花木扶疏,回廊垒石”,极其华丽。康熙三十一年(1692),云南巡抚王继文在湖心岛中建湖心亭,湖北岸建“来爽楼”,翠湖开始成为风景区。清嘉庆元年(1796),工部右侍郎蒋予蒲,迤南道刘钰及昆明倪士元、倪琇在湖心岛建莲华禅院,禅院西面建放生池。清道光十五年(1835),云贵总督阮元倡捐筑堤,在放生池畔建观鱼楼,称“碧漪亭”,即“濠上观鱼”。1950年,解放军接管翠湖。1980年,政府大修观鱼楼建筑群,形成廊、榭、亭、曲桥组合的古典园林建筑群,1981年建成开放。

濠上观鱼依附于原“湖心亭”的莲华禅院发展起来,自王继文在湖心岛中建湖心亭以来,已有327年的历史(图1)。

1.2 濠上观鱼现状

濠上观鱼在翠湖公园中部偏西、莲华禅院西侧,北东南三面邻水,以水景为中心,水池周边布局了7座单体建筑,西南处又有一处相对独立的景观(包括3座单体建筑),以植物营造景观为主(图2)。这里琉璃碧瓦、雕梁画栋、匾联荟萃,水中锦鲤无数,浓郁的江南园林特色使之成为翠湖的园中之园,别具一格。

2 建筑与空间环境营造

2.1 单体建筑与环境

2.1.1 观鱼楼与碧漪亭

观鱼楼作为主体建筑,坐东朝西,琉璃碧瓦,重檐歇山式,两层,面阔三间,南北西三面挑出,贴近水池。观鱼楼南北两侧为单面空廊,双坡屋顶,视野朝西,面向水池,较为开阔。水廊另一侧以墙与东侧莲花禅院相隔。南北两部分均依建筑的布局稍作转折形成折廊,在空间上避免了平铺直叙,空间变换和游览动线也变得活泼起来。

水廊南侧以一座带门廊的水榭收尾,南北朝向,歇山顶,即碧漪亭。碧漪亭北面挑出水台,面向水池,匾题“濠上观鱼”。南面门廊有两株棕竹遮挡,显得隐蔽,并与水廊在东南角相通,西面则在建筑物山墙开口,做花瓶状。

2.1.2 “清啸”

水榭——“清啸”在碧漪亭西北侧。两座水榭之间孤植无花果作为过渡,步移景异,能望到远处的晚香亭和折桥,形成了榭—树—亭—桥—榭的观景次序。“清啸”为卷棚歇山式,东北—西南朝向,中间有一堵月亮门,将水榭分为外侧的廊和朝向水池的里间。里间从外廊经月亮门进来后,标高降低挑出水台,视野开阔。

2.1.3 “优游”“海天观鹤”与“晚香”

沿水池向北是一座伸向水池的亭——“优游”,四角攒尖式,东西朝向。四角亭西侧有石峰两座,高矮不一,组合布置,峰后有竹林做屏障,竹石与“优游”形成对景。石峰南北侧是水廊,在此断开。廊北有两座建筑物,北侧为榭——“海天观鹤”,歇山式,东南—西北朝向,有围廊,内侧南北两面有墙,东西面开月亮门,墙体镂空。镂空部分为木质装饰雕刻,东面纹样为金马碧鸡配祥云样式,并悬挂楹联与匾额,西侧为孔雀与滇山茶图样。东侧为亭——“晚香”,六角攒尖水亭,位于整个水池中部偏北。整个水亭呈西北—东南朝向,西北面与石桥相连,其余五面面向水池。水池上建造的这座石桥是一座六折桥,除了具有联系东西两岸的交通功能和划分水域的空间功能外,还是观鱼佳处。折桥位于水池北侧三分之一处。这种做法,与江南园林的理水手法如出一辙:即使水面有限,也要在水尾或水面三分之一处筑桥,划分水面,分隔层次,达到源有尽而意无穷。

1. 翠湖湖心岛的变迁

2. 濠上观鱼平面图

2.1.4 “月华”

石桥向东即到园之东北角——“月华”,卷棚歇山式,坐南朝北,北面连接公园主路,西面山墙打开。“月华”厅内悬挂涂晫书“是观堂”匾,东西两面引导两条游线,一条向东进入长廊,一条向西引向水池,是濠上观鱼东北出入口,有着重要的交通功能。

2.1.5 “岭翠”、扇面亭与“闲趣”

濠上观鱼一园的景致主要沿水池四周展开,以水景取胜,其西南有一处三角状布局、空间相对独立的小园林。该地中央抬高,有建筑名“岭翠”,坐北朝南,卷棚歇山式,建筑四周以植物造景为主。“岭翠”被植物掩映其中,空间相对隔绝,环境清幽。其西侧,以廊相隔,有一扇面亭滨水而建。其南侧,即为重檐六角亭“闲趣”,建于岸边,面向南面水域,视野极其开阔,也是濠上观鱼西侧连廊的南部收束。

这三座建筑由于植物的分隔,相对独立,各自为政,空间关系有断有续,观景和点景的侧重点互有不同,但该处景致以“清啸”作为过渡,与濠上观鱼水域环境及周边建筑有一定的对立统一关系。

2.2 建筑布局特征

濠上观鱼水面向南北纵向展开,建筑的布局沿着水池东西两岸布置。濠上观鱼水域面积有限,但水面周围的单体建筑有7座之多,数量丰富,通过灵活的设计与布局手法,园林建筑做到了形散而神聚的效果。

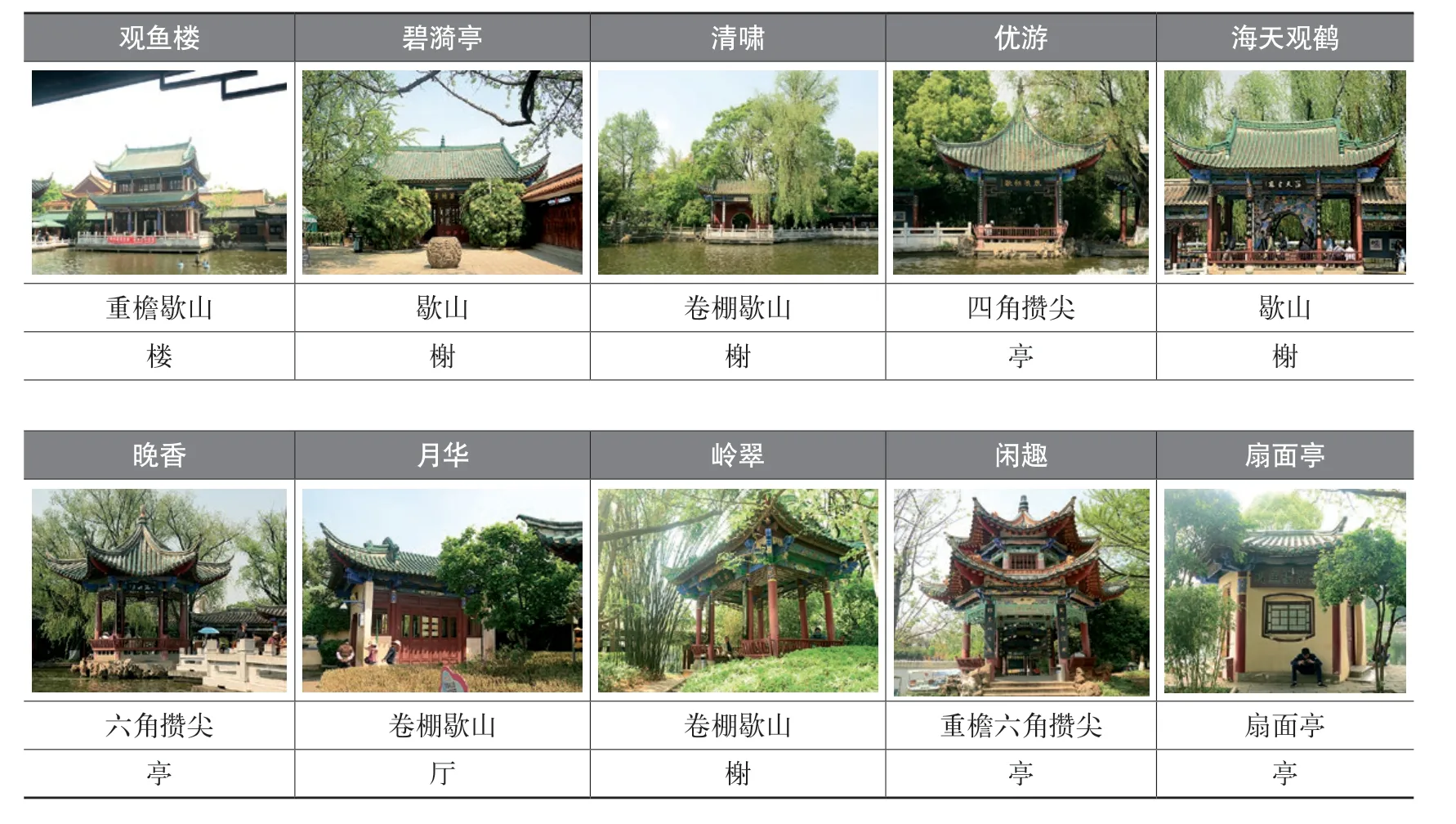

2.2.1 建筑类型丰富

楼、榭、亭、廊、桥等沿着水面依次展开,不一而足(见表1)。如榭的形制有不同:碧漪亭座北朝南,四面筑墙,是一座内向封闭的建筑;其西北处的“清啸”纵向开敞,内有月亮门作过渡。两者相比,前者封闭围合,后者通畅开阔,一开一合,避免了空间的单调雷同和观景方式的单一。

亭有六角、四角两种不同形制。四角亭靠岸临水,六角亭建在水中,其布局选址都有考量。两者相比,六角亭造型更纤巧灵动,竖向延展意味更强,如出水芙蓉。北方常见的四角亭选择靠岸布局,其浑厚凝重的特点与水岸浑然一体。此外,这7座建筑在屋顶形制上虽以歇山为主,但还存在歇山、卷棚歇山、重檐歇山等不同样式。

2.2.2 突出建筑对比

观鱼楼是主体建筑物,落为二层,伸向水池的面积也大,能看到整个园子西面的景致。从观景和点景角度看,均为被重点突出的对象。

水池东侧三座建筑与西侧四座小型建筑形成了对比。相比之下,东为主,西为从,东侧的建筑与廊结合形成一体,气贯长虹,西侧的建筑则有断有续活泼轻快。

2.2.3 单体建筑以廊连接形成建筑单元

东西两廊均从北端贯穿到南端,串起各单体建筑,水池中的折桥和两廊及单体建筑共同构成了“H”形的建筑布局方式,使得水池周围的7座单体建筑和西南3座单体建筑散而不乱。

2.3 建筑构成轴线与视线焦点

通过建筑和其他要素组合的布局方式,形成了两条轴线与一个视线焦点。

2.3.1 轴线对位

观鱼楼南北两侧的碧漪亭和“月华”以南北向视线为主,三者形成一条南北向的轴线,碧漪亭北侧的水台视线向北,中间还有一石山出于水中形成衔接,使碧漪亭与观鱼楼互相形成了看与被看的关系。此为第一条轴线(图3)。

水池纵深向南北展开,东西间距较短。池西有一处细节:西侧水廊在观鱼楼对面三折,形成了向西一个“凸”字形,凹陷处前方有一棵垂柳。垂柳和转折的水廊与观鱼楼形成对景,这就隐隐约约形成东西向的轴线:观鱼楼—垂柳—折廊,为第二条轴线(图4)。

表1 濠上观鱼的主要园林建筑

3. 两条轴线与一个视点(根据各个建筑的观景视线和位置关系所绘制的园林轴线)

5. 东侧水廊转折处视点与“清啸”“优游”“晚香”三座建筑的关系(此图在园东侧水廊转折处拍摄,图中三处建筑从左至右为“清啸”“优游”“晚香”,三者有一定的位置和比例关系)

2.3.2 视线焦点

从平面上看,园中有一处视线焦点在观鱼楼南侧水廊的第一个转折处(图5)。在此处观景,正好能看到西面的两座亭和“清啸”。因这三座建筑的中轴线交汇于此,且位置和距离都互相存在着一定的比例关系,使园子内部存在着一种秩序感。视线和轴线是园林的骨架,在实际的造园活动中起着提纲挈领、把控全园布局的作用。

3 植物与空间环境营造

园中植物共计27科,39属,41种。濠上观鱼水池边缘及建筑周边的植物以点缀景物为主,或孤植,或三五株零星点缀。成片成面布置群落的情况集中在园西南处。濠上观鱼因植物营造了“开”“合”两类空间。

3.1 滨水建筑周围以植物点缀形成开阔空间

水面四周植物均沿水岸线栽植,植物稀疏,以点缀建筑为主,保持了水面开阔的景观特征。碧漪亭前对植棕竹,门廊向东入水廊,左侧5 m见方的植坛孤植桂花,株高3 m,遮蔽光线,挡住水池,有障景之意。池、廊交界处,有构树从低矮石峰生出,树形风致,枝条伸向水池。在枝叶掩映下,逐次看到观鱼楼、晚香亭等建筑物。

水廊转折处西望,能看到对岸高大的滇朴、垂柳掩映下的“清啸”“优游”“晚香”及对岸连廊。右侧有一廊亭,四方柱,四个额枋内外八面绘明清“昆明八景”(图6),亭侧点缀两棵桂花。

前方廊侧又一构树,生于石峰,与前者相似。向前左转即观鱼楼,再往前行是“月华”。“月华”的植物造景在折廊内凹处营造。上层是山茶与山玉兰,株高2 m,中层有两株三角梅,下层以黄冠菊作为绿篱。南侧水廊入口植龙柏一棵,株高3 m,这棵龙柏连接了廊与路,作为过渡,避免了入口处的呆板。“月华”西侧的水池北岸边缘有一排连绵低矮的石峰,自东向西遍植南天竹、小琴丝竹、迎春、棕竹、女贞等灌木,乔木有滇朴一棵、垂柳两株,另有竹子若干、地被金边吊兰、常青藤等,营造了一处岸边植物群落,是园中少有的山石与植物组合的造景形式。

3.2 “岭翠”周围营造植物群落形成密闭空间

(1)大量乔木丛植围合空间,营造一种幽闭安静的氛围

“清啸”与“岭翠”之间,丛植桂花11株,枫香5株,滇朴3株,种植紧凑,冠幅密闭,从平面上隔绝了北、东面水景,自身形成一个独立空间;竖向上利用植物划分了若干层次,从上到下,依次是滇朴、刚竹、枫香、桂花、毛杜鹃、八角金盘、沿阶草。滇朴植株高大,遮天蔽日,形成了大面积的林下空间,与水池开阔空间截然不同。乔木从北侧对“岭翠”形成合抱之势,西侧种植刚竹若干连接西侧水廊,南侧又有三处植坛,共种植银杏8株,桂花8株,使得“岭翠”幽闭之气更重,与水景之开阔对比鲜明。

(2)下层植被种类丰富

地被植物如雏菊、美女樱、金边吊兰、麦冬等搭配丰富,形成花境。绿篱及腰,选用黄冠菊和毛杜鹃大片栽植。花境与绿篱,一高一低,一彩一绿,对比鲜明,富有层次变化。

4 园林文化特征

4.1 匾额与楹联的运用

濠上观鱼的单体建筑均悬挂匾额和楹联。匾额和楹联书写的内容丰富,烘托“濠上观鱼”主旨。

4.1.1 匾额与楹联的意象与象征意义烘托园林主旨

匾额和楹联的文化意象包括具体的客观事物:鱼、赤鲤、鹤、龙、鹭等动物形象;荷、翠竹、松、菊、红菡萏、红莲、落花等植物形象;海、碧漪、岭、绿水、秋水、奇石、浪纹、湖山、濠梁、螺髻峰、龙鳞波、碧波、翠海、古池、溪流等自然山水景物;风、银河、明月、雨、池影、天光、新月、云、萝月、雾等自然天气天象;亭、楼台、堂、城、楼阁、碧琉璃等人工构筑物。具象事物的吟咏歌唱从现实世界出发,歌颂了自然世界的物种多样,变化万千,目的是营造物我共存、天人合一的自然和谐之美。

“春醉蓬莱”“子产舍鱼”“庄周和乐”“濠梁之乐”“乐境”等意象包含了仙苑境界的神话传说和孔孟经典与道家学说的世俗伦常,重在强调古代人的自我和谐(成仙、长寿)和人与自然的平衡。

4.1.2 匾额与楹联的创作手法丰富园林内涵

6. 明清“昆明八景”(“坝桥烟柳”“蚩山倒影”“官渡鱼灯”“昆池夜月”“商山樵唱”“云津夜市”“螺峰叠翠”“龙泉古梅”)

7. 濠上观鱼的匾额与楹联

如果从文学创作上看,濠上观鱼的匾额楹联除了各类文学意象信手拈来之外,还灵活运用各种文学修辞手法。如通感:“赤鲤跃碧波”“红莲开翠海”将视觉和听觉沟通;如用典:“子产舍鱼”“庄周和乐”用到了公孙侨和庄子的典故,“非我非鱼”“在山在水”用到了道家和儒家的经典;如对比:“新月白”与“落花红”“红菡萏”与“碧琉璃”是在颜色上做对比;如设问:“问阿谁隐士自居,能学太公一钓去”“思今世古人若在,当邀子产几回来”……楹联和匾额由古今名人题写,并用到了多种字体:如行、草、楷、隶、篆等,文化气息浓重(图7)。

4.2 “碑”“画”的运用

园北端墙壁镶石板作翠湖历史文献碑廊,东西两廊侧布置展架,挂昆明风光摄影,东岸水廊“假亭”额枋绘明清“昆明八景”也是画龙点睛之笔,三者均丰富了园子的文化形式,使得濠上观鱼文化意味浓厚。

5 结论与思考

(1)云南园林的发生发展与宗教寺观有一定的联系。濠上观鱼是作为寺观园林(莲华禅院)的附属——放生池逐渐发展起来的,它一开始是作为园林阐释佛教教义,但后期逐渐独立成一处单纯、世俗化的园林。

(2)云南园林与中国传统园林一脉相承。从濠上观鱼的建筑要素看,建筑类型和布局方式都受北方园林、江南园林的影响,其理水方式也多见于江南园林。园林空间划分利用植物营造开阔、密闭的不同空间层次。

(3)云南园林善于运用匾联、碑、画等文化要素提升园林的意境和境界,不单纯是园林景致客观的、物质的欣赏。这表现在两个方面:濠上观鱼匾联中的意象除了烘托园林主旨外,利用仙苑传说反映了世俗个人的追求与发展需要,在这种情况下,园林是寄托人的品德与夙愿的精神园林;云南园林以本土山水为骨架,重在强调生态和谐。利用历史故事和道家学说中的“子产舍鱼”“濠梁之乐”展示了人与自然应和谐相处,同时又应尊重生态环境。