209株不同来源空肠弯曲菌分子特征分析

赵 冰,黄 红,王闻卿,李彩云,崔琪奇,朱林英

空肠弯曲菌(Campylobacter.jejuni)是世界上引起感染性腹泻最常见的病原体之一[1]。人群中各个年龄段均易感[2]。在欧美发达国家,感染性腹泻中的弯曲菌占很高比例[3-6]。空肠弯曲菌某些菌株能引起一些严重并发症,例如吉兰巴雷综合征[7-8]。

菌株的分子分型对解释传染病的流行至关重要。传统表型分型方法如血清分型以及生物分型分辨率不足。目前主流的分子分型方法如脉冲场凝胶电泳(PFGE)在短期暴发监测中显示了很强分辨率,但是在长期监测中,对于遗传关系的分析能力不足。基于序列分析为基础的多位点序列分型(MLST)能够灵敏地发现因种内和种间频繁的水平基因交换引起的遗传多样性,其方法简单,结果能在国际实验室间比对,共享性好。其技术原理是对细菌的数个管家基因序列进行测序,数据库将管家基因序列进行识别和组装,生成序列型(Sequence Type,ST),应用生物信息分析软件分析序列型。Dingle等人建立了空肠弯曲菌的MLST方案[9],并建立了成熟共享数据库,该技术应用于空肠弯曲菌株间比对、溯源分析、遗传进化分析[10-11]。

1 材料与方法

1.1 菌株的来源

1.1.1 人源株 选取浦东新区11家医疗机构作为监测点,依据系统抽样原则,采集急性感染性腹泻病人粪便标本,2014年共采集1 846件,2015年共采集2 100件。采集的粪便拭子标本接种Karmali琼脂,42℃微需氧培养48 h,可疑菌株进行氧化酶、过氧化氢酶、马尿酸水解试验进行筛选,符合者再用荧光PCR试剂盒鉴定,通过分离共获得144株空肠弯曲菌,其中2014年分离到70株,2015年分离到74株。1.1.2 禽源株 利用浦东新区设置的禽流感监测点,2014-2015年共采集样本1 345件,样本主要类型有禽类泄殖腔、禽类粪便、禽舍笼具、养殖场地面、污水等,检测方法同1.1.1,通过分离共获得56株空肠弯曲菌。

1.1.3 食品株 选取腹泻病原谱监测点附近的超市、农贸市场,采集禽畜肉、猪内脏共252件。采集的食品取25 g剪碎后,加入100 mL TSB增菌液,混匀后取上清液50 mL,10 000r/min离心,取沉淀接种karmali琼脂,以下过程同1.1.1,通过分离共获得9株空肠弯曲菌。

1.2 仪器与试剂

1.2.1 主要仪器 PCR仪(AB9700)、Bio-Rad凝胶成像系统(GEL DPC)

1.2.2 主要试剂 PCR扩增试剂盒购自上海生工,DNA marker购自于大连宝生物,管家基因扩增引物由Invitrogen公司合成,10XTBE缓冲液购自于伯乐,琼脂糖购自于上海生工,细菌基因组DNA提取试剂盒购自于北京天根生物科技公司,微需养产气袋购自于Thermo Fisher,空肠弯曲菌双色荧光pcr试剂盒购自于硕世生物科技有限公司。

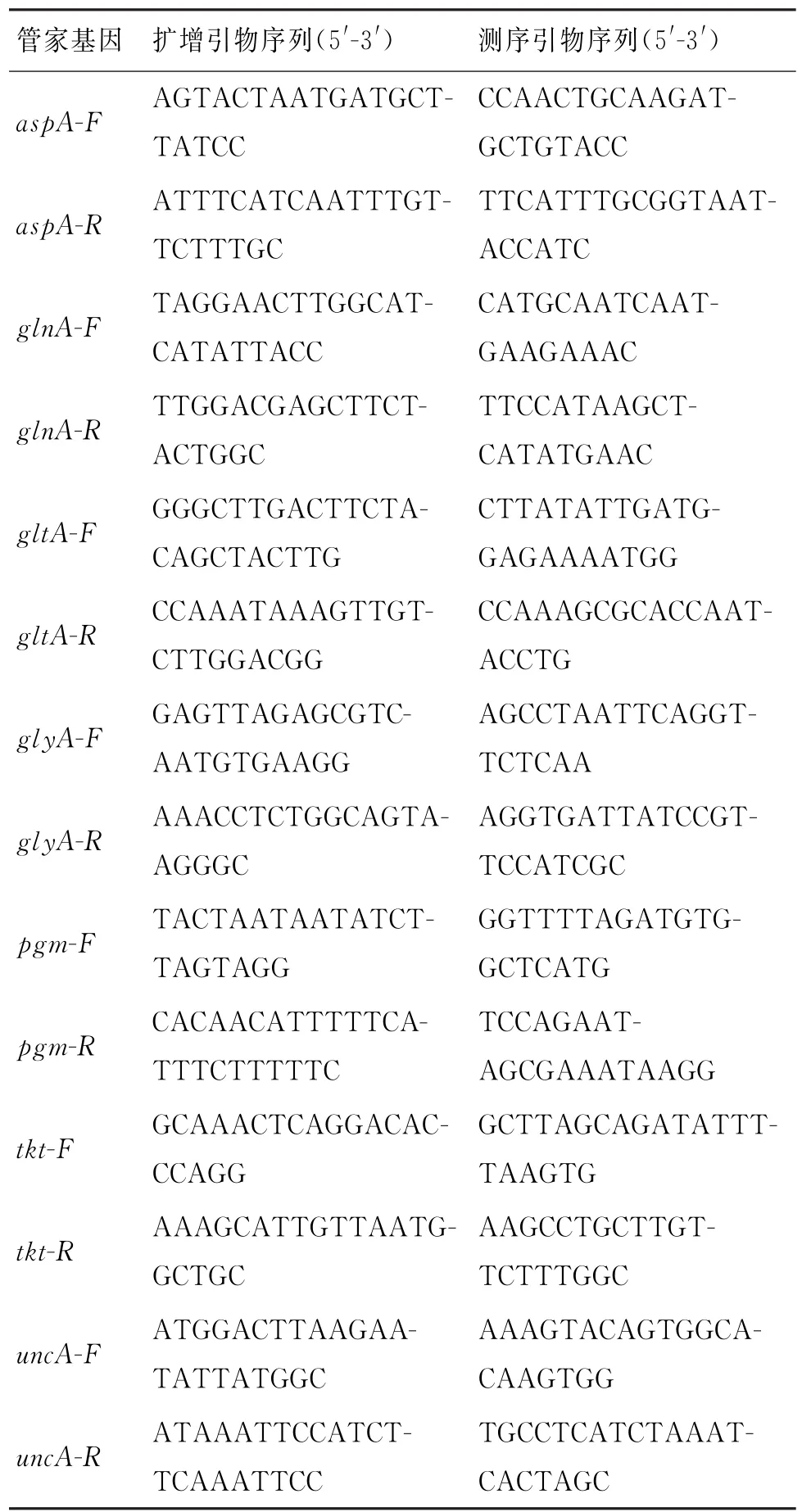

1.3 管家基因位点选择 根据弯曲MLST数据库方案(http://pubmlst.org/campylobacter)确定空肠弯曲菌的7个管家基因:asp A、gln A、glt A、gly A、pgm、tkt、unc A。

1.4 管家基因扩增 挑取少许菌落,用商品化细菌基因组DNA试剂盒提取。反应程序为94℃变性30 s,50℃(unc A),55℃(asp A,glt A,gly A,pgm,tkt),60℃(gln A)退火30 s,72℃延伸60 s,共35个循环。扩增序列见表1。

1.5 测序 取PCR产物委托上海奕跃生物技术公司进行sanger一代双向测序。测序序列见表1。

1.6 数据处理与分析 将测序拼接后管家基因序列提交至 MLST数据库 (http://pubmlst.org/campylobacter),获得7个管家基因号,整合后确定ST型和CC。应用BioNumerics 7.1进行比对分析。

表1 管家基因扩增与测序引物Tab.1 Primers for amplification and sequencing of housekeeping genes

2 结 果

2.1 MLST测序结果 所有209株空肠弯曲菌共获得110种序列型,归属25种同源复合体。归属ST-21同源复合体菌株最多,共计31株,占比为14.8%(31/209),其中人源株占比9.7%(14/144),禽类养殖环境株占比30.4%(17/56);归属ST-353同源复合体共计28株,占比为13.4%(28/209),其中人源株占比16.7%(24/144),禽类养殖环境株占比7.1%(4/56);归属ST-464同源复合体共计25株,占比为11.9%(25/209),其中人源株占比10.4%(15/144),禽类养殖场环境株占比17.9%(10/56);无法归属同源复合体共42株,占比为20.1%(42/209),其中人源株占比20.1%(29/144),禽源株占比16.1(9/56),食品株占比44.4%(4/9)。人源株和养殖场环境株在主要流行种群种类上相似,仅仅在结构数量上有区别,见表2。

表2 不同来源菌株同源复合体所占比例Tab.2 The rate of isolates from different source belonging to various complex

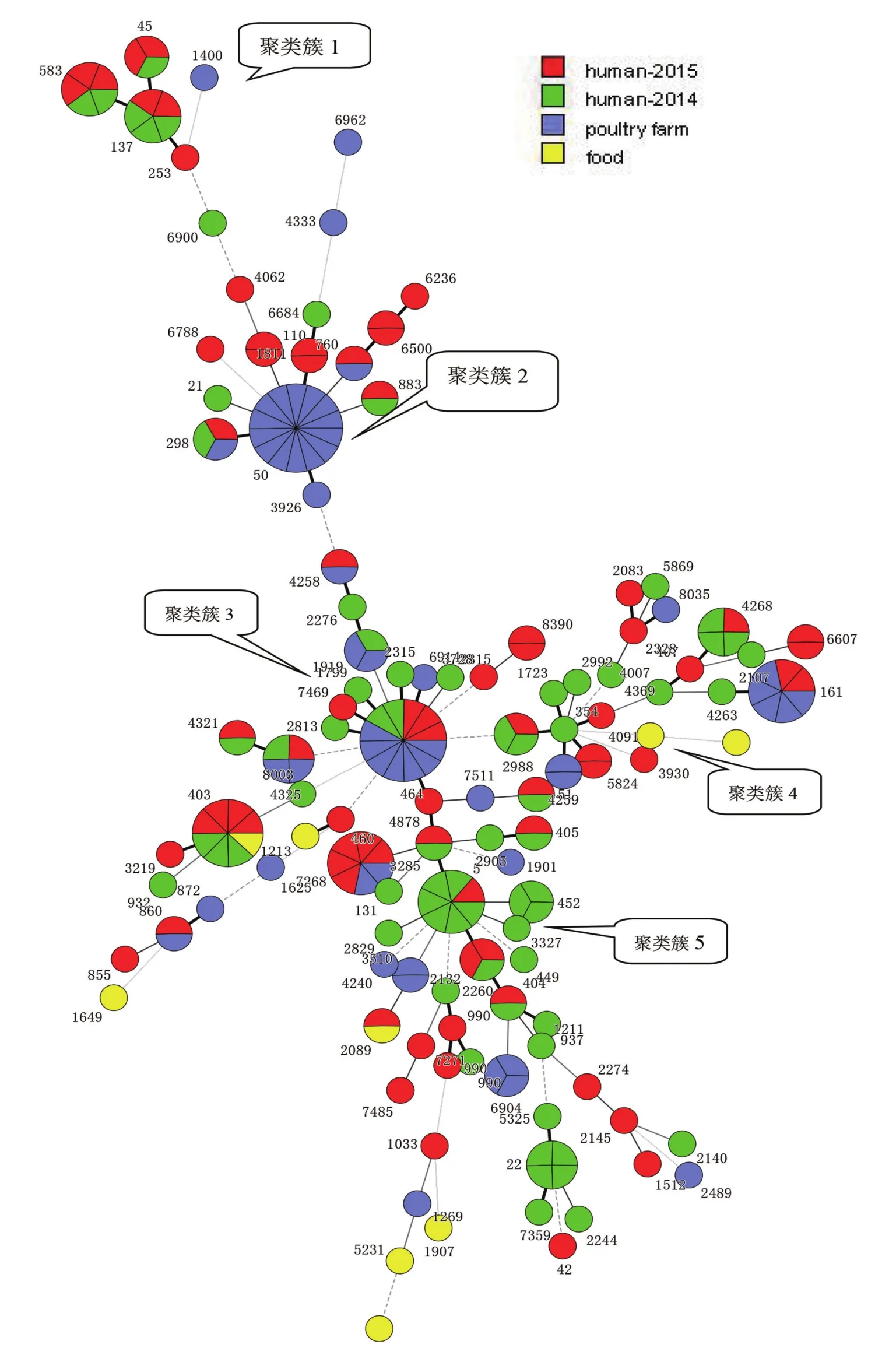

2.2 MLST进化分析 用BioNumerics7.1绘制Neighbor Joining遗传进化树图,见图1,树状图中清晰地展示菌株进化关系,图中绿色代表2014年人源株,红色代表2015年人源株,紫色代表禽类养殖环境株,黄色代表食品株。遗传进化分析图上我们总结成了5个主要聚类簇,聚类簇1是以ST45序列型为核心组成的ST-45CC,其规模较小,主要集中了来自腹泻病人的菌株。聚类簇2是ST-50型为核心,ST-50隶属于ST-21CC,是起源株ST-21型发展而来,监测数据中仅仅只有一株ST-21来自于腹泻病人,ST50均为养殖环境株,人源株中未发现。图1中央的包围着ST-464形成了最大的一个聚类簇3,以ST-464起源命名的ST-464CC成为了最大的同源复合体。第4个聚类簇包含ST-354CC和ST-52CC,其规模较小,ST型多样性,以人源株为主。第5个聚类簇是以ST-5为核心,其归属的ST-353CC该复合体也是全球和国内流行的序列型,在本次研究的样本中,主要来自于腹泻病人。食品株均呈散在分布,与禽源和人源株关系较远。

图1 209株空肠弯曲菌遗传进化树Fig.1 Dendrogram of genetic relationships among 209 strains

3 讨 论

空肠弯曲菌已经成为本地区主要的腹泻病原体,但是过去一直缺乏简便、分型能力强的方法,故无法对菌株进行更深层次的分析,MLST方法的应用,解决了难以分子分型的问题。MLST技术体现了高分辨率、分析能力强、共享性好的特点,在空肠弯曲菌分子分型中具有非常强的适用性。今后,可推广成为多种致病菌来源、传播途径、进化分析、暴发识别的工具[9]。

本研究通过对209株不同来源的空肠弯曲菌进行MLST分析,得到了多种STs,虽然STs种类繁多,但是其中也具有较高的重复频率,揭示了比较亲密的遗传关系。144株人源株分型结果显示,本辖区人源株呈多样性,从流行上分析,存在相对优势的同源复合体,2014年的最优势群体为ST-353CC(25.7%),2015年的最优势同源复合体转变为ST-21CC(14.6%),两年的其他同源复合体分布呈多样性,种类也较为相似,但结构发生变化。

从禽类养殖场所的环节阳性株分析结果看,ST-50检出频次最高的序列型,ST-50所属的ST-21CC在华东地区禽类监测中普遍存在[12],而且在发达国家养殖业中也普遍流行[13-15],本辖区两年的监测数据并没有在腹泻病人中发现ST-50序列型的踪迹。从图1进化关系中可以发现大多数所属ST-21CC的人源ST型与ST-50有很近进化关系,有可能ST-50从禽类迁徙到人群以及人群间传播过程中变异分化,本次研究由于数据有限,进化趋势特征需要多年监测才能得到正确的判断。ST-464是国内最为流行的序列型,本次研究共检出12株,禽粪便和腹泻病人中均能发现,其所属的ST464CC,其家族更大,共有25株,占比为12.0%,在禽类粪便、养殖环节、腹泻病人均有分布,这些数据揭示了本辖区人感染空肠弯曲菌与禽类关系非常密切。ST353CC也是全球和国内流行的克隆群[16],在本次研究的样本中,主要来自于腹泻病人,本研究没有对外来的禽类进行大样本量的分析,所以无法判断是外源输入还是本地流行。

本次研究食品株有44.4%(4/9)序列型无同源复合体归属,其主要原因本次研究的食品样品数量和种类的相对缺乏,从食品中主要分离到的是与本研究无关结肠弯曲菌,共48株,而目标菌空肠弯曲菌仅仅9株,遗传背景信息太少,无法反映食品株和人源株以及禽类养殖环境株的关系,也是本研究的一个遗憾之处。

本研究对菌株的序列型以及相互关系进行描述性分析,无法准确推测总体,仅能提出假设,若要推测群体间的确切的遗传关系,下一步的重点工作需要进一步持续地对不同来源的菌株分子信息进行积累,应用分子信息模型工具量化分析不同群体间的遗传关系远近,并进行归因分析,确切地锁定最可能的危害因素,为控制该病原提供客观的依据。

综上所述,本地区的空肠弯曲菌感染以散发为主,序列型呈多样性,种群结构相对稳定,禽源株的与人源株存在密切的关系,主要的流行群在本辖区相对稳定存在。研究结果提示我们,加强禽类养殖、运输、加工的管理,持续对空肠弯曲菌的动态监测是控制和降低人群弯曲菌感染的重要途径。

利益冲突:无

引用本文格式:赵冰,黄红,王闻卿,等.209株不同来源空肠弯曲菌分子特征分析[J].中国人兽共患病学报,2019,35(9):865-869,874.DOI:10.3969/j.issn.1002-2694.2019.00.095