高职“二元制”人才培养质量监控与评价

李金凤

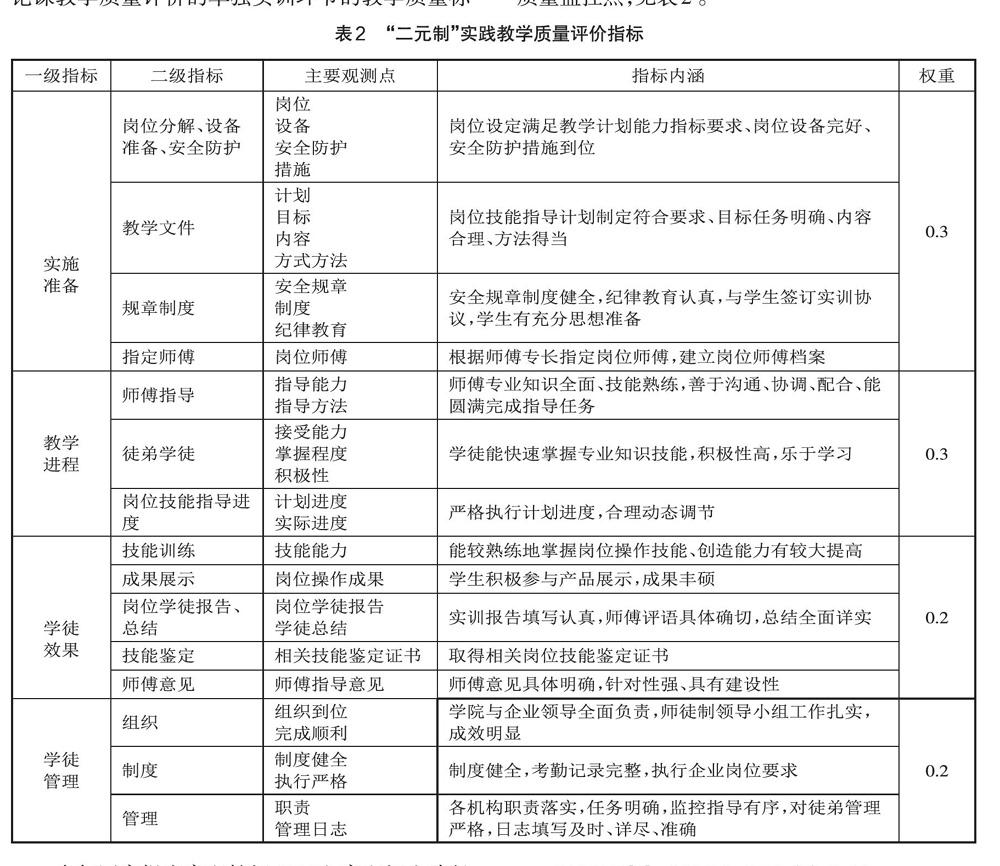

摘要:人才培养质量是推行任何一项人才培养制度的关键。文章介绍福建省“二元制”人才培养试点开展情况,并从目前高职人才质量评价存在的问题、监控与评价指标体系的构建等方面对“二元制”人才培养质量监控与评价进行初步的探讨,以期为构建“二元制”人才培养的质量评价体系提供一定的参考作用。

关键词:高职“二元制”人才培养;质量监控与评价;评价多元化

一、“二元制”人才培养模式

中国教育部于2014年印发《关于开展现代学徒制试点工作的意见》。截止目前,全国共有562个现代学徒制试点单位。随着我国进入新的发展阶段,各省市面临深入推进产教融合、校企合作,加快构建具有地方特色的现代职业教育体系,以促进职业教育由“高就业率”向“高质量就业”迈进的艰巨任务,从而缓解就业结构性失衡,促进产业升级。福建省落实教育部意见及其他与职教相关文件精神,积极开展现代学徒制研究与试点工作,在《福建省“十三五教育发展专项规划》中提出要打造具有福建特色的现代学徒制,即“二元制”人才培养制度。“二元制”为福建独创的一种新型人才培养模式,与现代学徒制有共同之处,又不完全相同的人才培养模式。“二元制”生源只招收企业一线在岗在职员工。我国现代学徒制兼具传统学徒制和学校职业教育两种优势,是职业教育办学模式的重大突破[1]。“二元制”是福建省试点推广、基于国家现代学徒制核心思想,为解决福建省职业教育校企合作顽症,为推进福建省现代职业教育人才培养的改革创新之举,“二元制”使职业院校与企业无缝对接,教学与企业需求接轨,人才培养更具针对性[2]。 “二元制”是各种人才培养模式相互交融的一种混合模式,集中了我国时下现代学徒制所有模式的优势,实现了校、企、生三方共赢[2],并将逐步发展,最后形成具有区域特色的现代学徒制品牌。

2016年9月,福建林业职业技术学院与华闽南配集团股份有限公司联合开办的“二元制”校企协同育人试点班正式开班,来自华闽南配集团股份有限公司的43位在岗职工正式入学,成为该校首批“二元制”在校生。近年来福建各高职院校、行业企业参加“二元制”试点项目越来越多,仅2017年有40所福建地区的高职院校和100多家企业开展合作。“二元制”试点项目从2017年86个专业上升到2018年95个专业,涉及在闽绝大部分高职院校和很多家合作企业。可见校、企合作,共同参与“二元制”人才培养模式改革 ,共同培养技术技能人才的热情进一步提高。

二、“二元制”与现代学徒制的比较

企业与院校担任二元主体,协同育人,企业员工与院校学生兼具二元身份,企业师傅与院校教师实行二元教学,学历教育与非学历教育并举,这是现代学徒制的基本特点 [3]。现代学徒制的学生来源于参加高考的学生或来源于社会,拟建立 “招生即招工,入校即入场,校企联合培养”的协同育人机制[3]。“二元制”的学生来源于企业,是企业一线在职员工,拟建立 “招工招生一体化、企校主导联合育人”机制。福建省“二元制”技术技能人才培养模式的特点包含“七个二元”,即“企业与学校二元主体、师傅与教师二元教学、学徒与学生二元身份、企业与学校二元管理、企业与学校二元评价、毕业证与职业资格证二元证书、全日制与非全日制二元学制”,是以全面提升劳动者技术技能水平和职业素养为主要目标的现代职业教育人才培养新模式[4]。“二元制”学生由企业与学校合作培养,学生在校学习期间既是学生,又是企业的在职员工,工学不分离。职业院校负责理论知识与基本技能,企业师傅或具有实践工作经验的高职院校老师负责职业岗位实际操作知识及技能,理论与实践紧密结合[5]。二元制招考录取的考生除招生对象与招生方式不同外,其学历文凭与参加全国统一高考的学生完全一致。

高职院校的根本使命和最重要的任务是培养人才。培养人才的质量是高职院校的根本生命线。而人才培养质量评价涉及评价对象、评价方法、评价主体、评价结果的反馈等问题。目前高职院校人才培养质量监控与评价指标体系尚存在一些问题,具体体现在以下几方面。

(一)评价指标不够科学

注重学校教学质量监控缺乏企业、社会、学生等利益相关方的质量评价。企业、社会、学生是学校教育最终的受益者,他们有权利对二元制人才培养质量高低作出评判,其评价结果将成为学校诊断人才培养存在的问题,进而倒逼学校进行持续性改进学校教学。有些评价指标虽然有从学生视角出发,以成果为导向设置评价指标,但评价问题设置大多是学生能力无法达到的,或是太过于抽象化,无法量化评估, 造成只能按印象打分。高职院校人才质量的核心在于“实践技能”“职业精神”“工匠精神”,人才培养质量评价指标应强化突出“实践技能”“职业精神”“工匠精神”。再者,综合评价比例不够合理。近年来似乎有一种声音过度强调“以学生为中心”,一切以生为本,极端化成“唯生主义”,学生评价比例过高,多方利益相关者参与不够,教学质量评价没有体现出教师、管理者、 企业、用人单位的需求。

(二)重评级、轻诊断

以往教育教学评估理念注重“打分”還在一定程度上影响着高职教育的人才培养评价工作,这在一定程度上导致了只注重最终结果,忽视人才质量问题的“诊断”及“改进”过程;同时,还存在重个体、轻集体的倾向,即只评价教师个体质量,不评价其所属专业、课程质量,造成教师只管个人评价好坏,不关心所属专业、所负责课程质量高低[6]。最后,预警机制未完善。人才培养质量的监控属于过程管理,应完善预警机制以应对质量问题出现苗头不加处理,进一步加重恶化,最后造成严重问题。

(三)评价主体单一

评价指标设计主体单一化,没有校企联合开发的评价指标体系。校企均是协同育人主体,应设计既考虑作为人才需求方的企业需求,也要考虑作为人才供应方的院校实际。就好比企业生产产品质量的高低既要满足一般的行业通用标准,也要考虑产品需求方的要求。政府、职业院校、行业、企业等利益相关者共同参与的质量评价机制有待完善,有条件的情况下还应引入具有一定资质的第三方评价机构,作为人才培养质量监控主体。此外,第三方评价机构一般具有较为专业的评价手段、先进的评价介质、较高的数据统计效率等优点。