协同·共育·行动

宋梅 刘婷

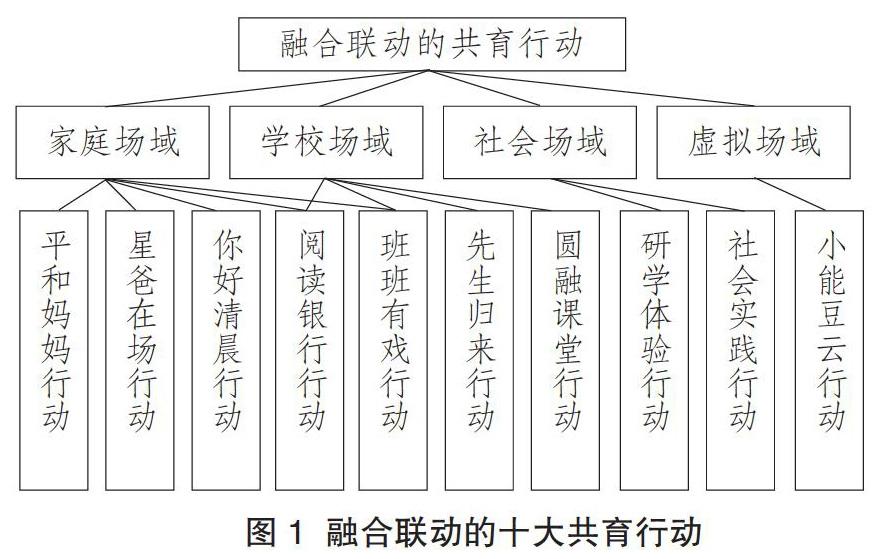

摘要:徐州市青年路小学面对学校、家庭和社会等不同场域之间教育价值割裂的现象,通过构建家庭、学校、社会和虚拟四大场域,搭建促进儿童品格发展的共育平台,探索出“星爸在场、阅读银行、研学体验”等融合联动的十大共育行动,形成全员育人的格局,明晰了促进儿童品格培育和提升的实践路径。

关键词:协同共育;场域;品格提升

中图分类号:G41 文献标志码:A 文章编号:1673-9094(2019)07A-0037-04

一、场域视野下儿童品格提升项目的提出

一是基于品格培养存在的问题。学校、家庭和社会,对儿童成长具有重大的影响,在儿童教育上都肩负有重要的责任。但是具体实践中,儿童品格培养的特定空间往往局限于学校,局限于碎片化、单一化的主题活动,缺乏融合的、聚焦的、系统的、多元的儿童品格教育,尚未形成体现场域共育价值的教育合力,不利于儿童完整人格的培养。

二是源自场域理论带来的启示。学校教育作为社会学领域中的一个重要范畴,面对学校、家庭和社会等不同场域之间教育价值割裂的现象,社会学中的“场域理论”为我们提供了宏阔的思考,对场域内的独立性和场域间的关联性的分析,可以很好地解决不同场域内部以及相互之间的价值联系等问题。“场域理论”给我们的启发是:应当将儿童品格培养纳入儿童生活的所有场域之中,在学校场域、家庭场域、社会场域乃至虚拟场域中呼唤 “协同”与“共育”,实现对儿童品格的浸润和提升。

三是开展协同育人的实践探索。生生协作、师生互动、家校联合的“小能豆云学园”在线资源库建设,“家校合作进行家庭美德教育的实践研究”“品德与生活(社会)课程资源开发的研究”等课题研究,初步探索了于场域视野促进学生品格提升的实践路径。2016年2月,学校承办了中宣部、全国妇联召开的“最美家庭讲好家训”巡讲工作经验交流会。学校对“家文化”的挖掘传承、课程的开发实施,以及学生好家风自主探究成果得到了与会专家的高度赞誉。这为学校对协同育人的研究与探索奠定了基础。

二、场域视野下儿童品格提升行动的理解与架构

(一)对场域的理解

场域理论研究专家布迪厄,对场域的定义是“各种位置之间存在的客观关系的一个网络或一个构型”[1],既包括相应的物理环境,也包括他人的行为以及与此相连的许多因素。从教育的角度理解“场域”,则是由特定的教育行为者相互关系网络中所表现的各种社会力量和不同因素的综合体,主要包括学校场域、家庭场域、社会场域和虚拟场域等。场域理论为项目明确了方向,那便是“在一定的社会空间内,从不同场域探索教育关系以及各种要素之间的整合联动,以发挥最大教育效益”。

(二)對品格培养的理解

品格在《辞海》中的释义是品行和风格。品格是一个人的基本素质,它决定了这个人回应人生处境的模式。因此,儿童品格培养应植根于儿童生活的完整世界,从儿童生活出发,将不同生活场域的教育功能与作用融合联动,强调学校场域与其他场域之间的关系的协同与共育。

(三)场域与项目的架构

在场域理论视野下,我们构建了四个块面的场域:

1.体验式学校场域。教育的价值不仅仅是授人以知识、技能,其深层意义是使人成为人,引导生命走向更完整、和谐的境界。泰戈尔说:“教育的目的应当是向人类传递生命的气息。”教育就是尊重生命的需要,完善生命的发展,实现生命的意义的活动。学校场域是儿童品格养成、生命成长的生活世界,因此学校场域建设要凸显生命教育理念,尊重生命成长规律,注重学生的生命体验,朝向纯真美好的童心,搭建平台、营造氛围,让学生在探索与发现的过程中,绽放品格之花。

2.浸入式家庭场域。德性养成中,家庭的缺席,使得学校教育成了隔绝的孤岛,在价值的冲突和消解中,让儿童变得无所适从。割断家庭的脐带,儿童就有如离水的鱼儿,被焦虑、陌生、厌烦所包裹,这无疑不利于德性的养成。倡建浸入式家庭场域,就是要从儿童的立场出发,让家庭成为儿童品格培养的重要阵地。

3.融合式社会场域。改变育人的样态,从传统的封闭空间走向生活世界,不是从抽象的概念出发,进行思维性的道德规范认知,而是依托生活,采用生活的内容作为品格培养的主题与素材,打开教室之门,让品格培养和社会融通。

4.交互式虚拟场域。互联网的出现和普及,对人类的社会生活产生广泛、深入的影响,基于互联网的虚拟社区作为现实场域的补充形态,发挥着愈来愈重要的作用。网络的社会化生存,成了育人必须面对的现实问题。利用互联网的无边界、多元性特征,搭建联动式虚拟场域,尤其是家校网络平台建设,可以为儿童品格养成提供更丰富的教育滋养。

三、场域视野下儿童品格提升的实践行动

儿童品格提升离不开自身丰富的体验、感悟和思辨,因此儿童品格提升的实践路径是基于不同场域的共育行动。每个场域中的行动自成体系,同时又相互融合、相互勾连,形成一个融通的整体(见图1)。

(一)基于家庭场域的行动

从外部形态上看,“家庭就是父母子女形成的团体”[2]。从内部结构上看,“家庭中存在多种关系,夫妻关系、亲子关系是主体”[3]。家庭教育就在父母和孩子的双向互动中产生。因此,在家庭场域中提升儿童品德,应该把握主体间性,促进亲子关系良性互动。

1.平和妈妈行动。妈妈是家庭的灵魂,妈妈情绪的平和是最好的家庭教育。妈妈过多的消极情绪(焦虑、抑郁和易怒)与积极的教养(拥抱,称赞)呈负相关,与消极的教养(威胁,贬低)呈正相关[4]。一个不吼不叫、温和坚定的妈妈,对孩子的成长非常重要。因此,在家校协同共育中,学校应该引导妈妈们认识到平和情绪的重要性,认识大吼大叫背后的深层次原因,让妈妈们理解大吼大叫、唠叨指责等情绪表达方式对孩子的伤害。学校以家长学校为载体,围绕“平和妈妈成长”专题,开设“学会洞悉孩子的心理”“平和妈妈情绪的管理”“怎样与孩子有效沟通”“你不是一个人在‘战斗”“接纳自己和孩子的不完美”等主题课程或论坛,分析妈妈大吼大叫的深层原因,为做温和坚定的妈妈提供策略。

2.星爸在场行动。目前,“父亲缺席”是一种普遍的社会现象。父亲淡出家庭教育,实质也是男性文化在儿童教育中的整体淡化。父亲的陪伴对于儿童品格的培养有着重要的意义。父亲角色的回归为学校在家庭教育指导中的担当提出了课题。“寻找更美的星爸”是学校“星爸在场”行动的重要举措。“阅读星爸”“运动星爸”“厨神星爸”和“研学星爸”的评选以及故事分享,带动着越来越多的父亲意识到陪伴的重要性。通过开展“我和老爸看世界”“爸爸带我去过的地方”等主题研学旅行,经典的父爱主题电影推荐,父子之间的亲子阅读,父子运动等丰富的活动,关注儿童成长中的共性问题,让父亲的力量在儿童品格提升中充分发挥正向的作用。

3.你好清晨行动。家校共育的方向不是把家庭变成学校,而是让家庭更像家庭。教育即生活,生活是儿童品格培养的根基。目前儿童睡眠不足及不重视吃早饭的现象比较普遍。早睡、早起、吃早饭是人保持身体健康必须遵守的生活习惯,应该从孩童时期开始培养。“我和早餐交朋友”“晒晒我家的早餐”“早餐的合理搭配”“我和爸妈一起晨跑”等主题活动都是推进行动的有效举措。

(二)基于学校场域的行动

学校是儿童品格培养的重要场域。 杜威说:“一切浪费都是由于学校和现实隔离开来。”自由、平等、仁爱、互助等都可以作为学校的核心价值,以一种润物细无声的方式,感化着每一个儿童的心灵[5]。在学校场域中,教师影响、课堂教学、学生活动等都是形成和巩固学生品格的重要路径。

1.先生归来行动。渡人,更要渡己。提升儿童品格,需要我们对教师角色、教师内涵、教师气质重新定位。教师不仅用教材教学生,更是在用自己的学养、品格乃至整个生命去带动濡染学生。学校通过寻根青小文化、对话青小前贤、研修先生课程等活动,引导教师正观、修德、炼心、游艺,让先生归来,让更深挚的先生情怀去引领儿童生长。

2.圆融课堂行动。思想品德课堂是儿童品格培养的重要场域。传统的思想品德课堂缺乏学校、家庭、社区等相关场域之间的共生状态及相互作用[6]。“圆融”原是佛教用语,是指破除偏执、圆满融通[7]。开放圆融的思想品德课堂,具有开放灵动、和谐民主的特质,引导学生的自主发展。课堂打破育人场域的隔绝性,强调场域的“共生”关系,引导儿童学会拓展、转换自己的生活视域,学会用道德的眼光审视生活、反思生活、改变生活。通过“亲历体验—认知感悟—內化生成—外化践行”的课堂教学逻辑,整合教育资源。

3.阅读银行行动。一是“润泽童心”学生阅读。学校为学生推荐阶段性阅读书目,通过阅读存折的形式,由学生、教师、家长每天记录阅读的痕迹。同时,通过读书课、读书节、学生自编书大赛等,让读书指向学生的生命成长。二是“呵护童心”教师阅读。学校为教师设立文心书吧,并通过书友会、教师博客、书香年级组评选等形式,唤醒教师的阅读热情。三是“共守童心”家长阅读。学校通过读书家长会、亲子故事会、故事妈妈进课堂等形式,唤醒家长的读书热情。“阅读银行”行动以阅读来勾连儿童、教师和家长的共同成长,以书香来浸润儿童品格提升的场域。

4.班班有戏行动。“班班有戏”行动是学校每个班级依次参与、轮流展示的活动,是深受孩子们喜爱的展现自我、表达自我的舞台。每周一集体晨会上,负责展示的班级会通过朗诵、情景剧等形式,围绕“尊老爱老、文明和谐、勤俭节约”等主题,在全校同学面前进行展示。策划、编排、主持、剧务等均是由学生完成。在建构短剧、角色扮演中,学生的道德认知、道德行为、道德情感得到统一与协调发展。此外,很多班级的“班班有戏”行动还有家长参与其中,以一个班级行动,联结学校和家庭。

(三)基于社会场域的行动

品格提升是一项系统工程,社会实践活动作为学校教育与社会教育结合的育人活动,对于儿童自主发展、责任担当等品格的培养具有重要意义。

1.研学体验行动。学校借助教育基地、旅游景点,建立常态化的研学体验合作单位,充分发挥和有效利用各种社会资源,构建实践育人的合力,实现儿童品格培养的开放与融通。通过“争做家乡小导游”“我做小小讲解员”等社会实践活动,使学生读懂家乡表情,培养家乡情思。学校把徐州市中级人民法院作为法治教育基地,定期组织学生举行模拟法庭、参观学习等主题教育活动。通过暑假“菁菁看世界”国际研学体验活动,使儿童获得最直接的国际理解教育。

2.社会实践行动。学校通过组织社会实践活动,丰富学生对国家、民族、社区及其文化的认识,提高学生的政治认同感和社会责任感,引导学生认识社会、关心社会,并积极适应社会、服务社会。例如每逢寒暑假,学校都会组织“争做家乡环保小卫士”系列环保活动,引导学生参与“争做云龙湖小湖长”“保护故黄河”“社区垃圾分类调研”等活动。再如,学校每年六一组织学生进行“阅读点灯,微行大爱”的爱心义卖活动,所筹善款用于为邳州邢楼镇向日葵读书点增加图书。在为农村留守儿童捐赠图书、牵手交流的过程中,学生道德责任意识和担当精神得到培养。

(四)基于虚拟场域的行动

在“互联网+教育”理念指导下,学校利用互联网平台,通过推进“小能豆云学园”资源库建设,构建家校协同共育的渠道。“小能豆国学经典吧、小能豆魔力乐学园、小能豆名师微课堂、小能豆童眼看世界、小能豆家长大课堂”几个版块内容不断充实丰富,为儿童品格生长提供更丰富的教育滋养。

场域视野下儿童品格提升的实践探索,遵循场域规律,一方面明晰了儿童品格提升的理念体系,另一方面建构了儿童品格提升的行动路径。学校“场域育德”的育人范式不仅提高了家庭、学校、社会、网络四大场域形塑儿童品格的实效性,也促进了儿童、家长、教师甚至社会人士品格的共同提升,并为儿童品格提升构建了一个可持续发展的生态系统。

参考文献:

[1]布迪厄,华康德.实践与反思[M].李猛,李康,译.北京:中央编译出版社,1998:133.

[2]费孝通.生育制度[M].天津:天津人民出版社,1981:70.

[3] 缪建东.家庭教育学[M].北京:北京师范大学出版社,2015:27.

[4] 李燕,肖博文.父母的人格、教养行为与儿童发展[J].东北师大学报(哲学社会科学版), 2015(2):207.

[5]虞嘉琦.德育场域:儿童道德的化育之所[J].中国德育,2017(8):10.

[6]刘晓玲.场域间性:学校道德教育的困境的突围空间[J].当代教育科学, 2017(8):83.

[7]曲虹.构建开放圆融的思想品德课堂[J].中学政治教学参考, 2013(8):11.

责任编辑:李韦